選者選評 岡田明洋

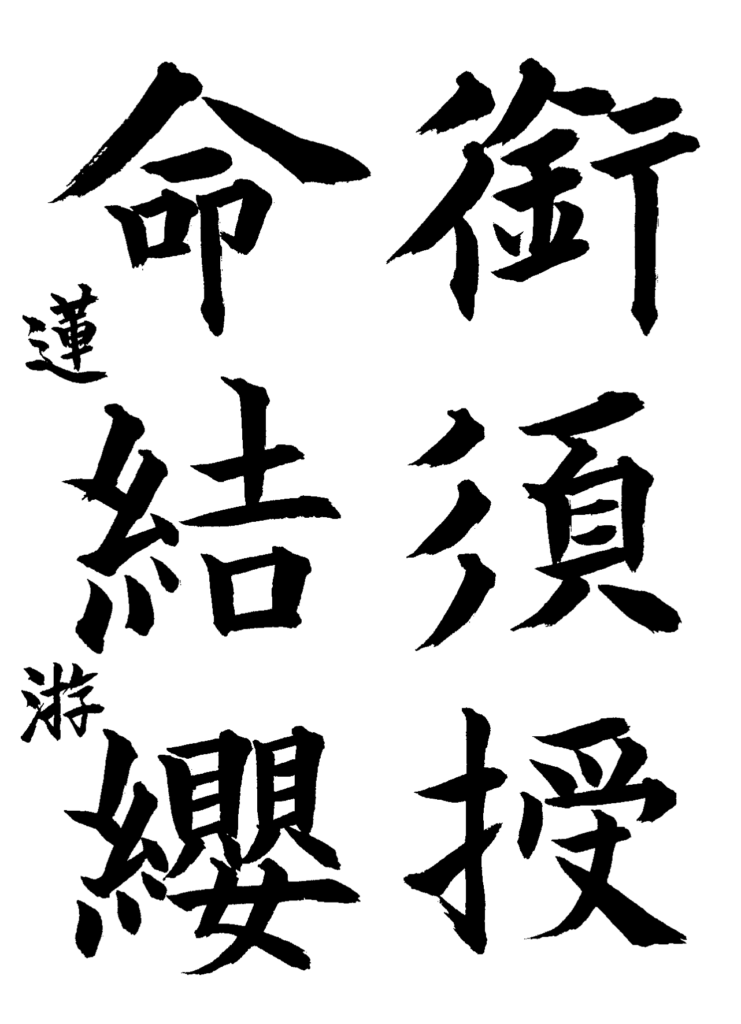

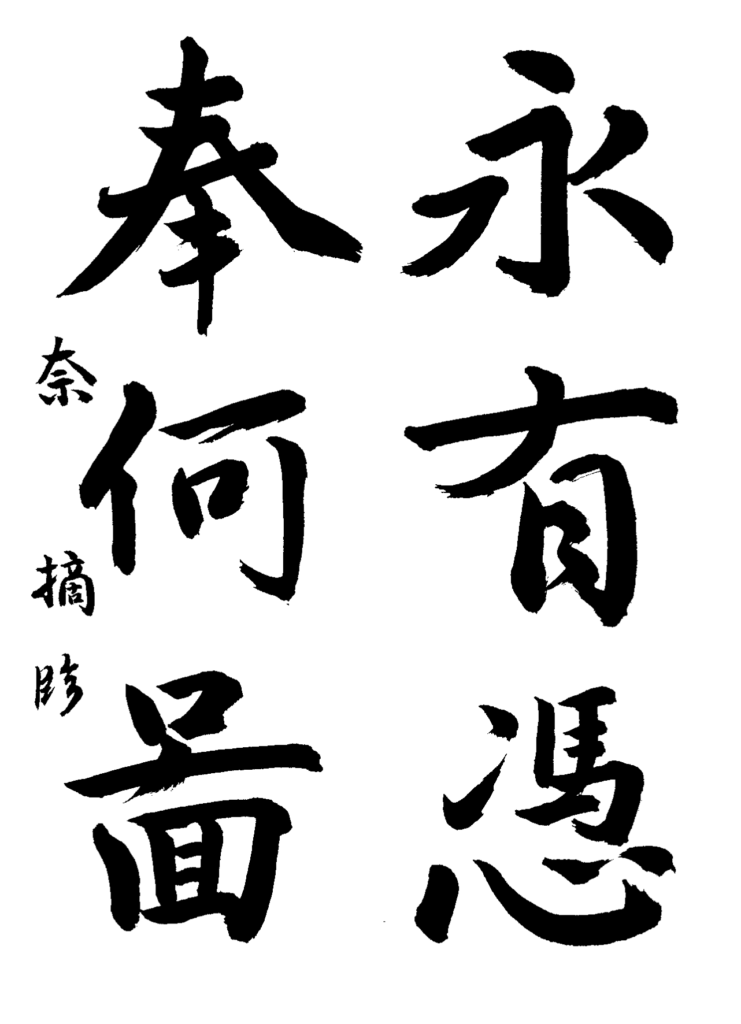

漢字規定部(初段以上)

※作品は押すと単体で表示されます

|

|

|

|

【選出所感】

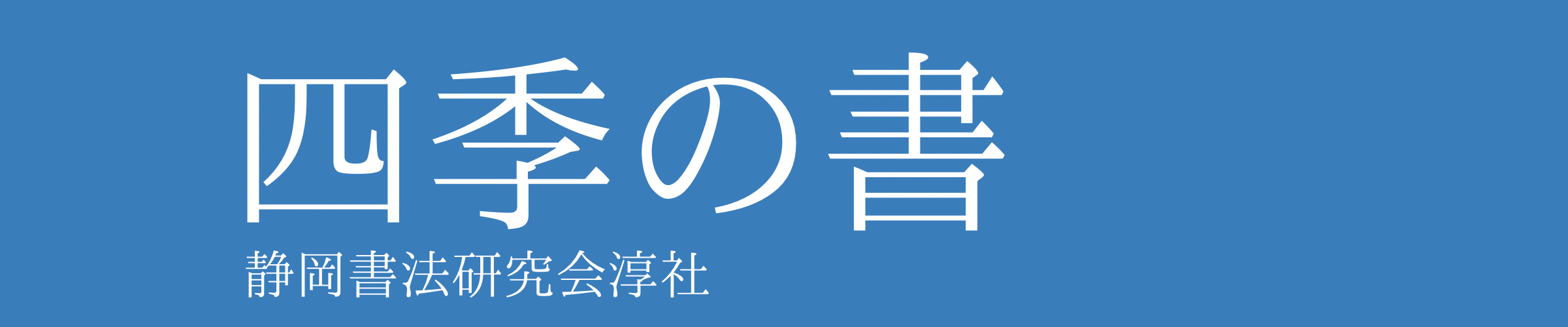

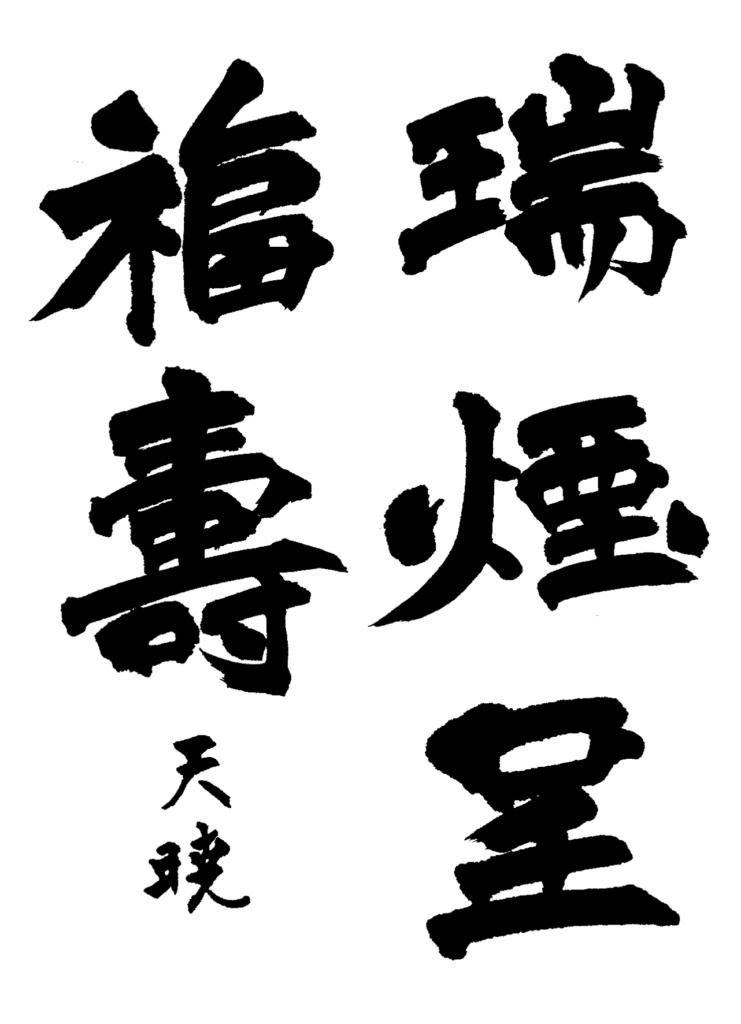

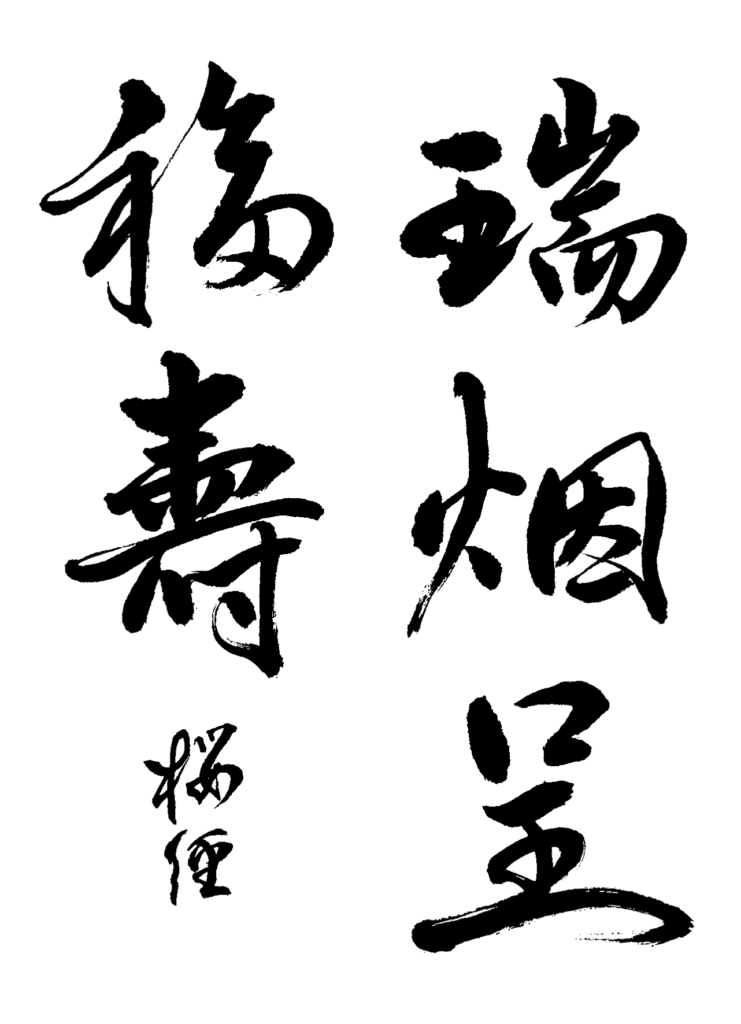

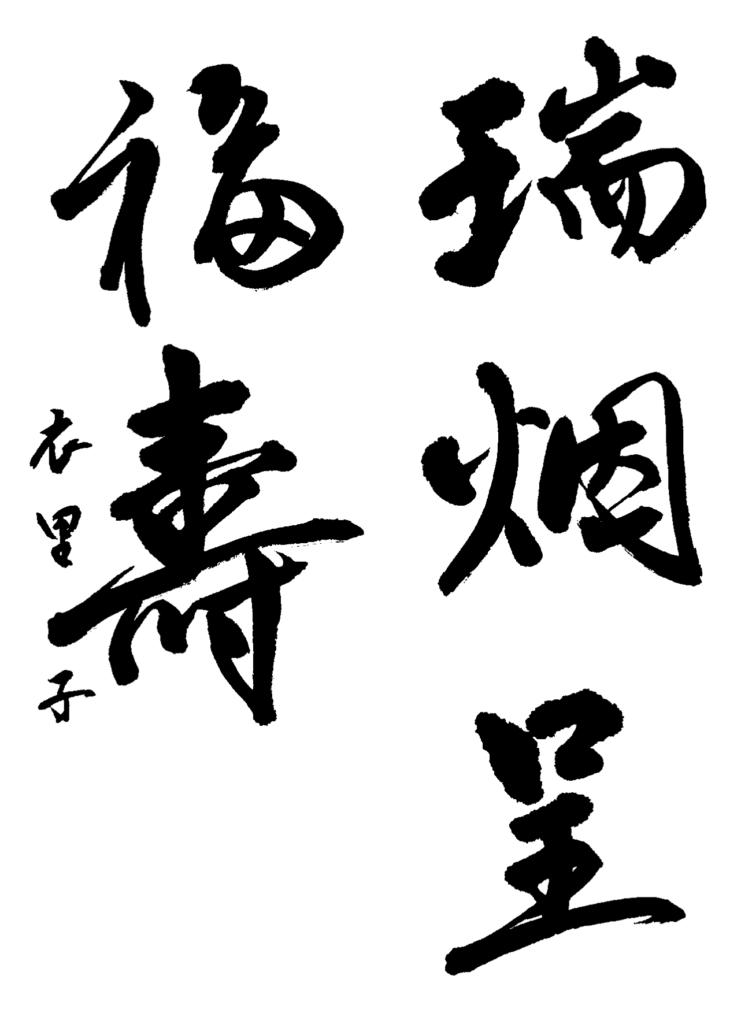

上段二字ずつ、つまり「瑞烟」と「福壽」。これに対して、「呈」

行草が多く選ばれたのは、

上段二字ずつ、つまり「瑞烟」と「福壽」。これに対して、「呈」

行草が多く選ばれたのは、

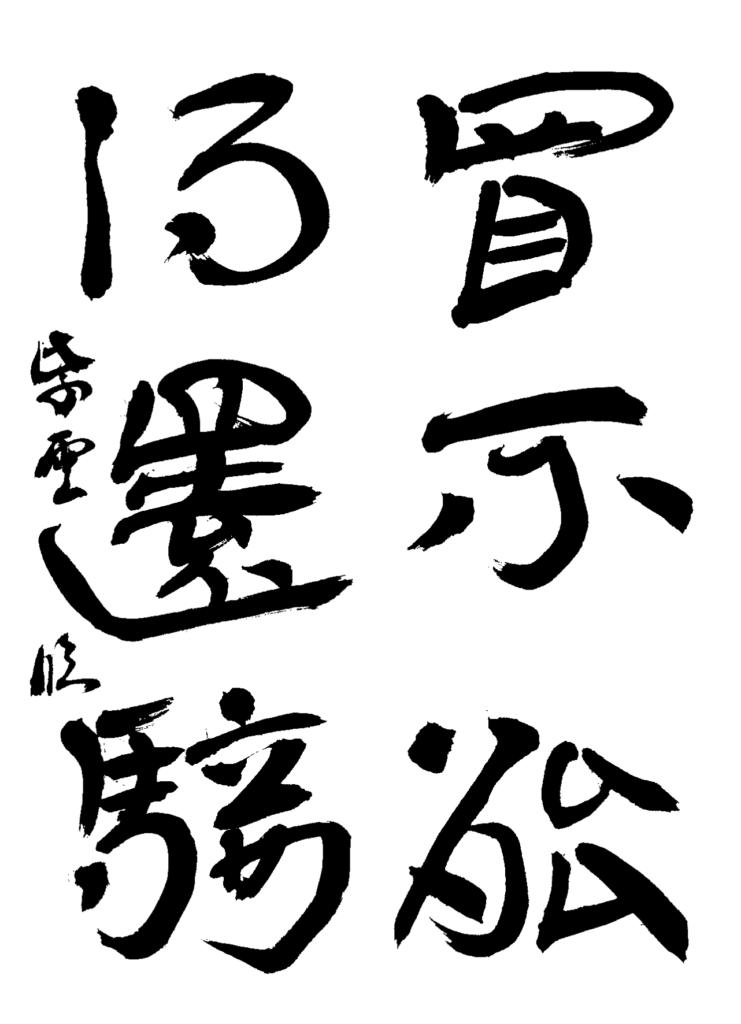

漢字規定部(特級以下)

|

|

【選出所感】

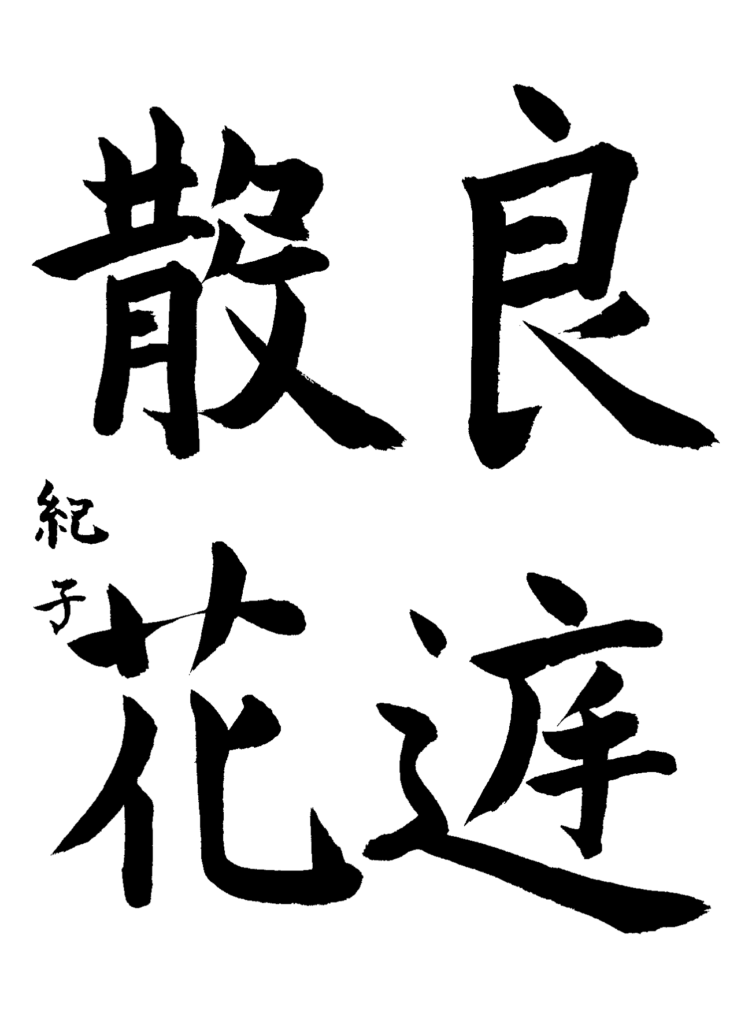

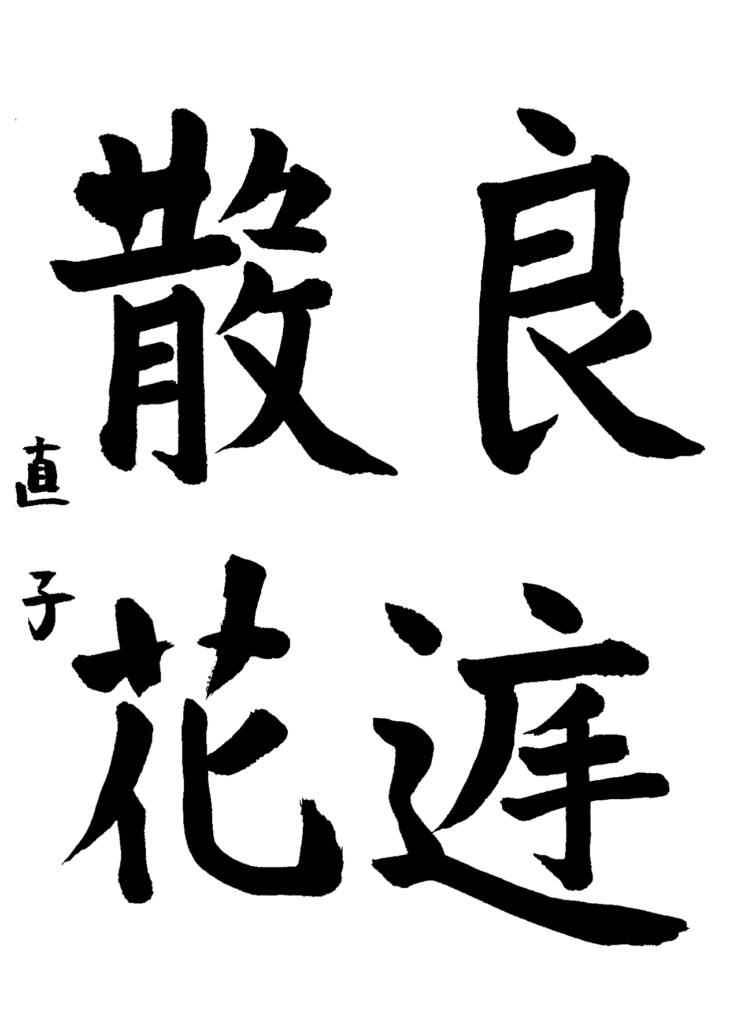

先月拝見した春光会の級の皆さんの作品と比べればグーンと伸長し

※入木とは、

先月拝見した春光会の級の皆さんの作品と比べればグーンと伸長し

※入木とは、

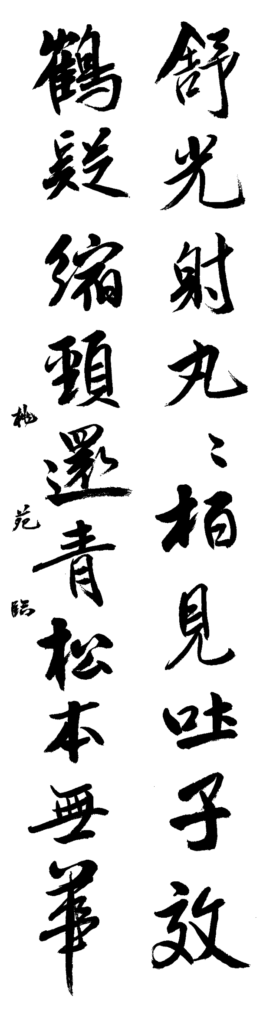

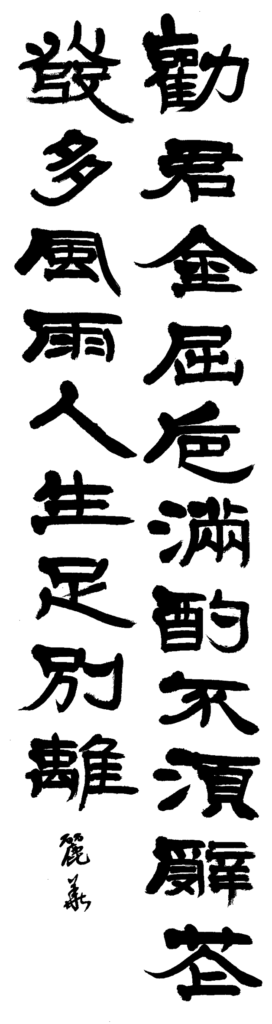

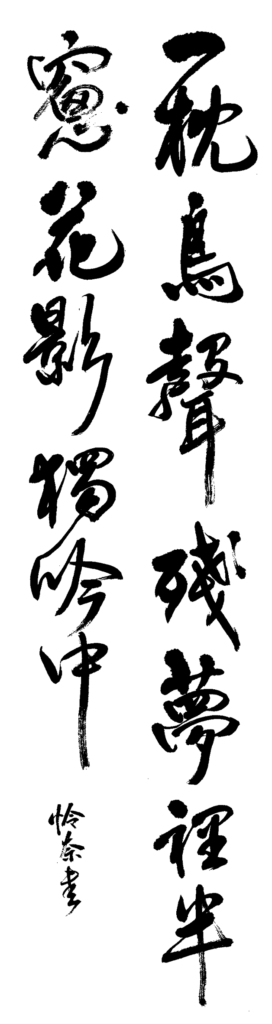

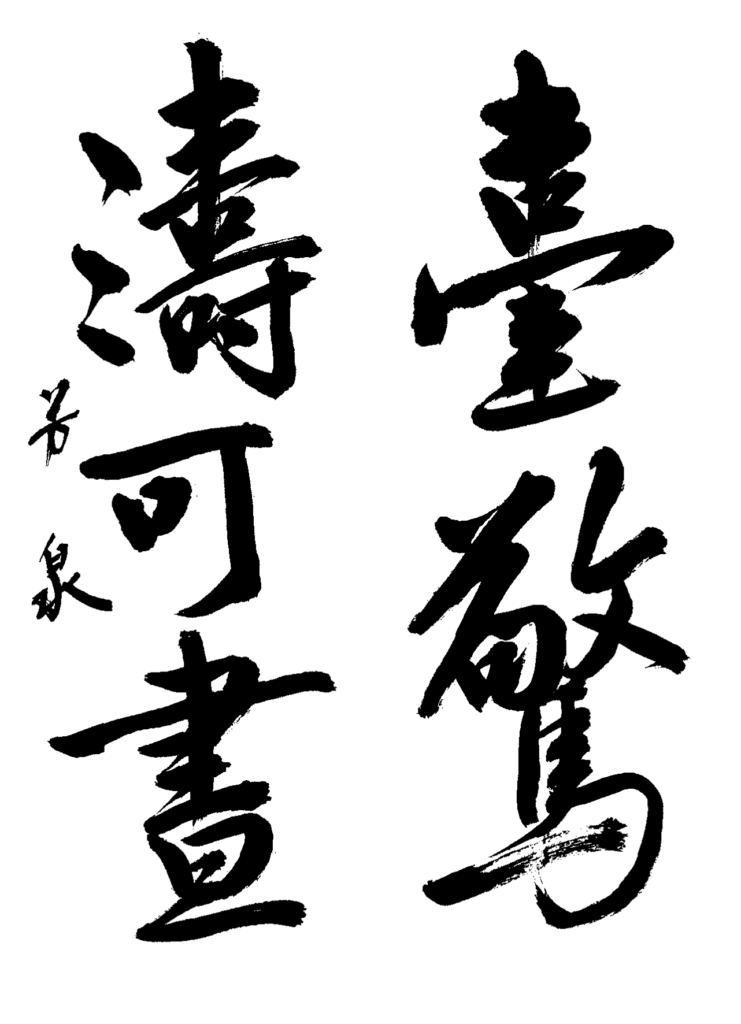

条幅部

|

|

|

|

【選出所感】

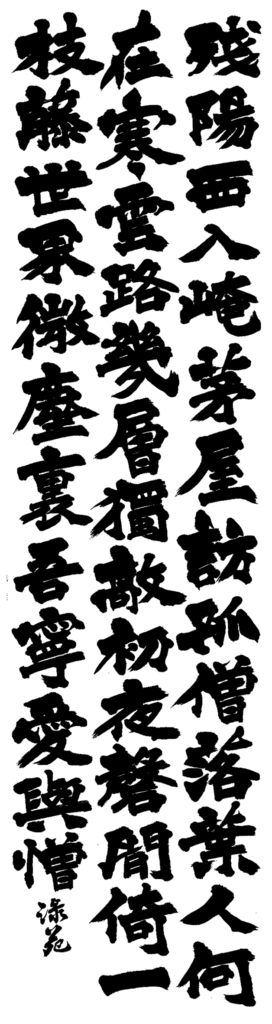

今月も引き続き謙慎書道会展の縮小版を書いてくれた方がいました

一枕の鳥聲は、下半身が貧弱にならないことと、

春眠北魏楷書は風雨聲を立派に。

今月も引き続き謙慎書道会展の縮小版を書いてくれた方がいました

一枕の鳥聲は、下半身が貧弱にならないことと、

春眠北魏楷書は風雨聲を立派に。

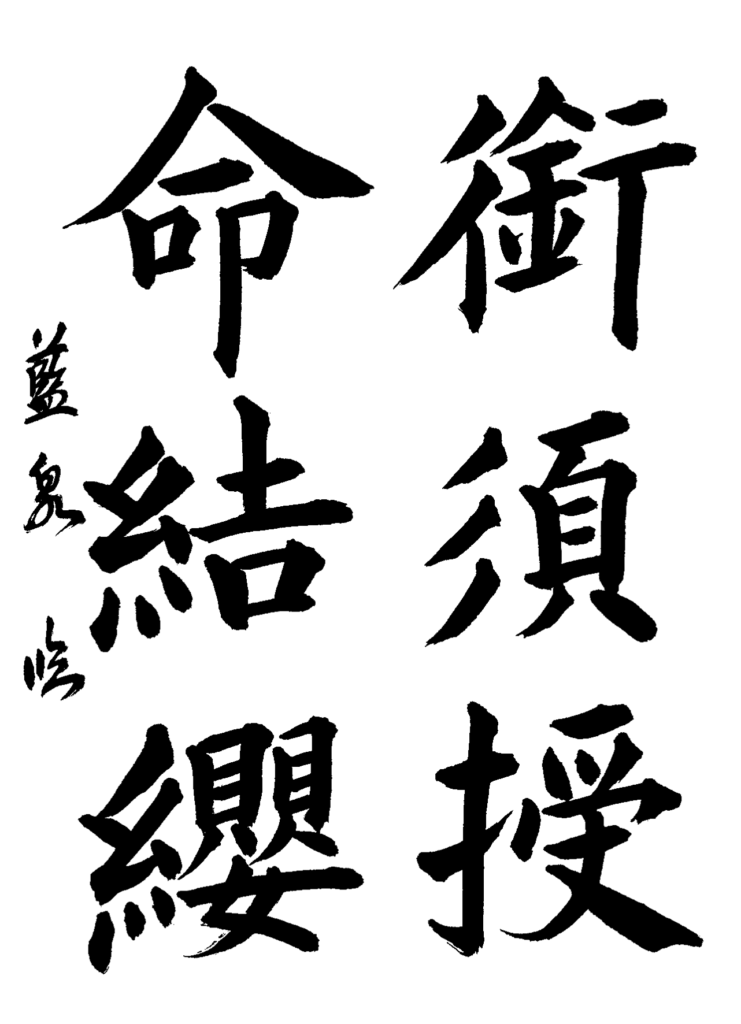

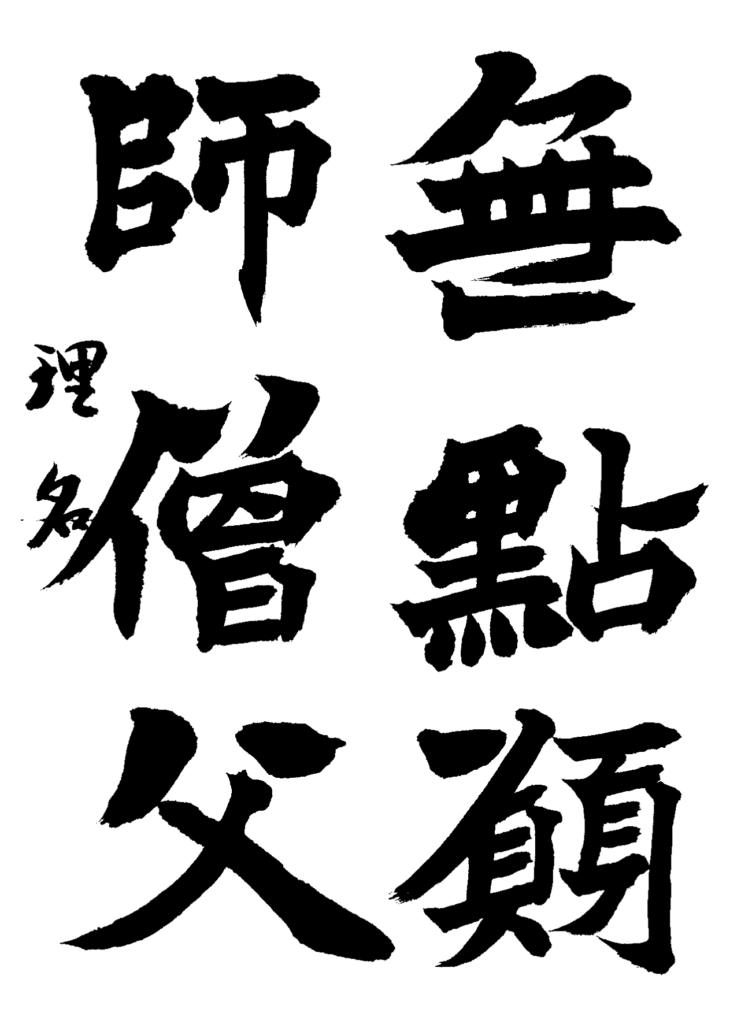

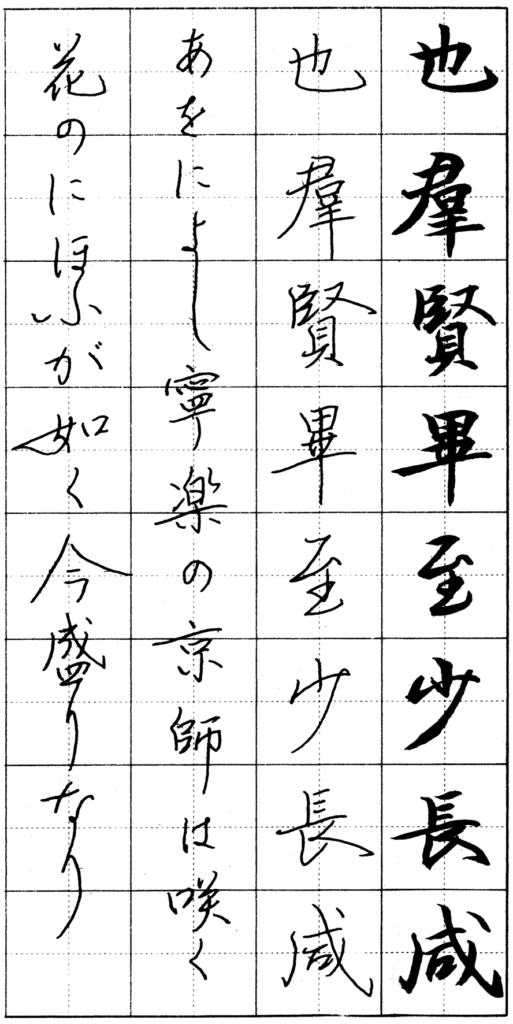

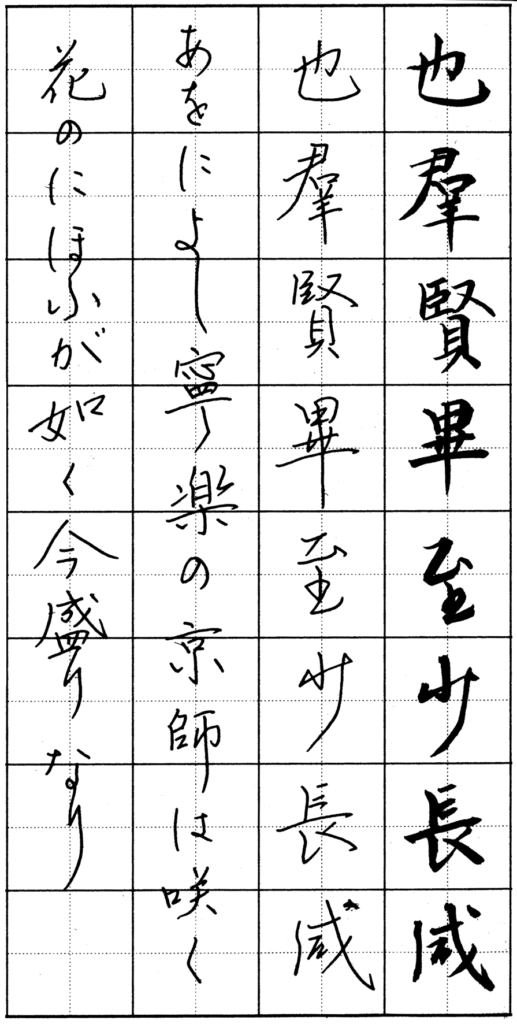

臨書部

|

|

【選出所感】

まず、今回で皇甫誕碑の臨書は終わります。

それでもここに選ばれた2点は、

次点となるのが淥苑さん。普段は北魏楷書をされていますが、

まず、今回で皇甫誕碑の臨書は終わります。

それでもここに選ばれた2点は、

次点となるのが淥苑さん。普段は北魏楷書をされていますが、

随意部

|

|

|

|

【選出所感】

お約通り、スマホ版を4点に拡大しました。

お約通り、スマホ版を4点に拡大しました。

実用書部

|

|

【選出所感】

前回アドバイスしたことを高校生にやってもらいました。

ペンになれない方は、文字が小さく、

前回アドバイスしたことを高校生にやってもらいました。

ペンになれない方は、文字が小さく、