選者選評 岡田明洋

漢字規定部(初段以上)

※作品は押すと単体で表示されます

【昇段試験対策】

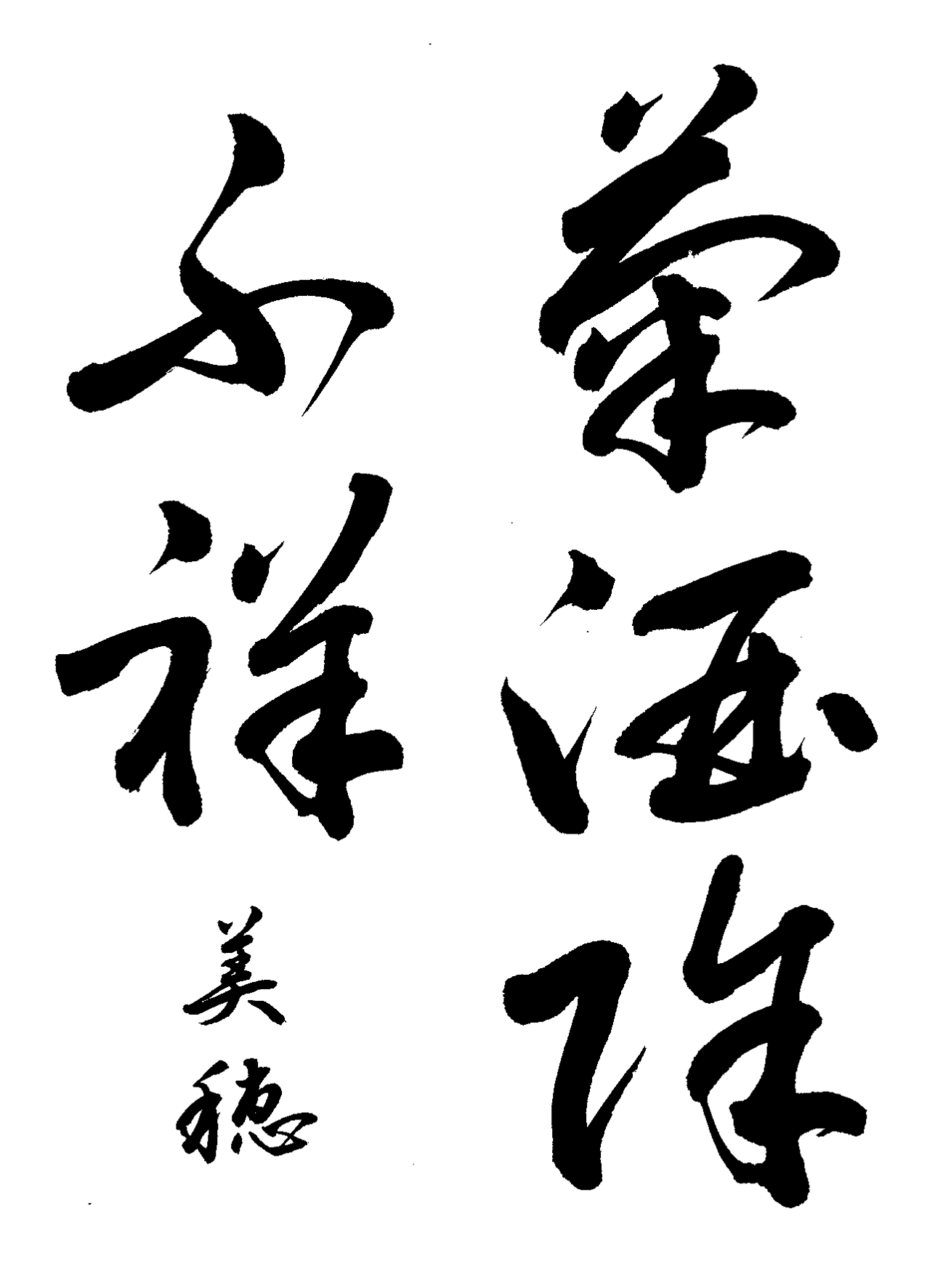

「秋聲天地聞」すべての文字が張猛龍碑の中にありましたので、それらを参考にして範書にしました。ただし、聲は不明瞭、地はツチヘンがどうかと思われましたので、最終的には、私の北魏楷書への思い、つまり雄渾な書をイメージして書きました。

行書は王羲之系の書を参考に、左傾の美しい結体を意識して書きました。行書も草書も一行を二字に仕上げ、聲の伸びやかさを強調してあります。二行目は、緩急の変化をつけて線質の違いを表現できたら良いですね。

草書は、連綿線を二箇所用いていますので、呼吸の長い線を心がけましょう。転折ごとにお団子ができるようなことがないように注意してください。そのためには俯仰法を用いましょう。

隷書、水平・垂直は厳格に守っていますが、聲の扁平は足りませんね、ベースになっている礼器碑が一番扁平ですが、それ以外の銀雀山竹簡や張遷碑などは縦長に書いています。自然な結体としてお許しください。

「秋聲天地聞」すべての文字が張猛龍碑の中にありましたので、それらを参考にして範書にしました。ただし、聲は不明瞭、地はツチヘンがどうかと思われましたので、最終的には、私の北魏楷書への思い、つまり雄渾な書をイメージして書きました。

行書は王羲之系の書を参考に、左傾の美しい結体を意識して書きました。行書も草書も一行を二字に仕上げ、聲の伸びやかさを強調してあります。二行目は、緩急の変化をつけて線質の違いを表現できたら良いですね。

草書は、連綿線を二箇所用いていますので、呼吸の長い線を心がけましょう。転折ごとにお団子ができるようなことがないように注意してください。そのためには俯仰法を用いましょう。

隷書、水平・垂直は厳格に守っていますが、聲の扁平は足りませんね、ベースになっている礼器碑が一番扁平ですが、それ以外の銀雀山竹簡や張遷碑などは縦長に書いています。自然な結体としてお許しください。

[岡田明洋]

漢字規定部(特級以下)

【昇段試験対策】

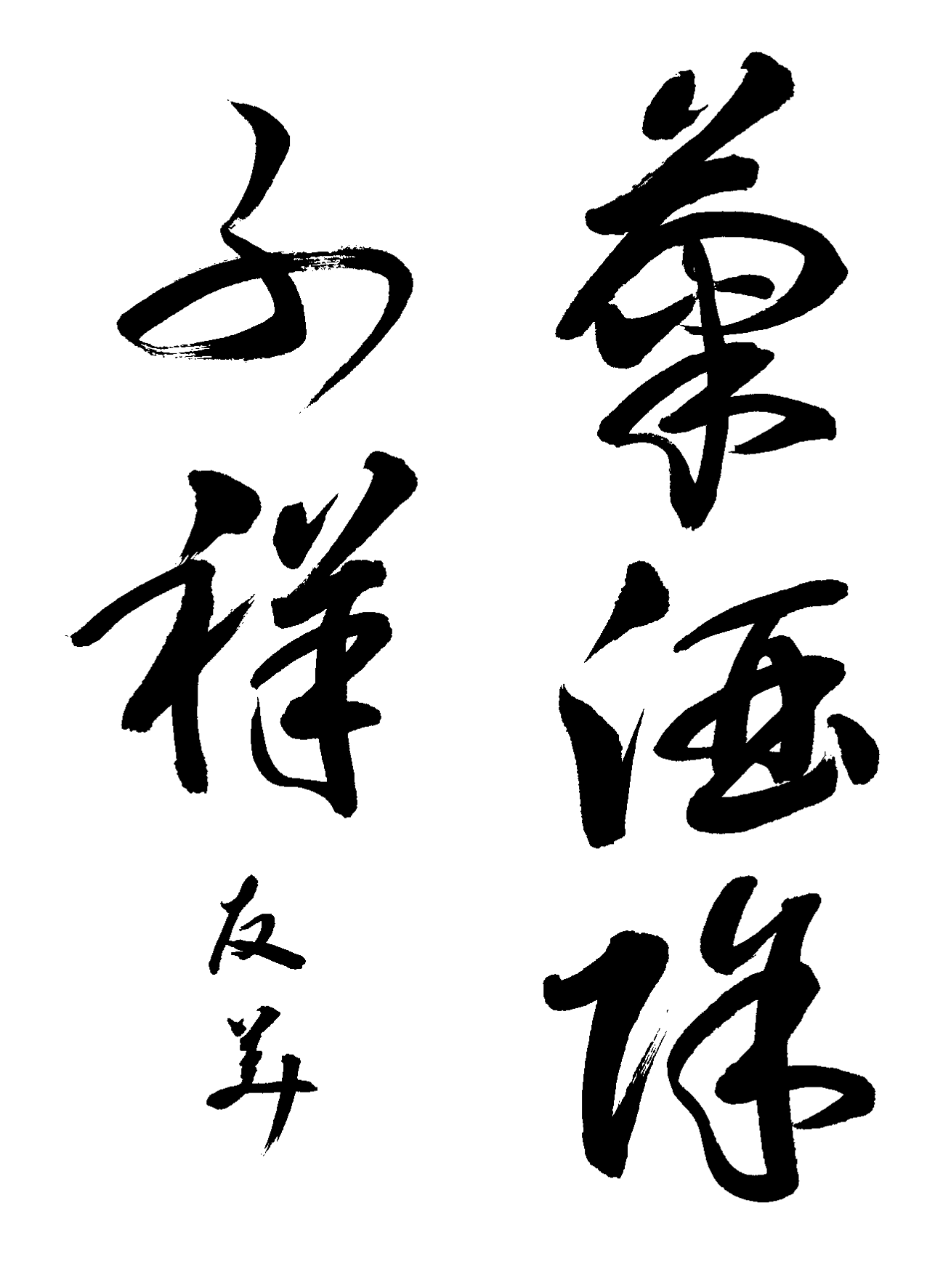

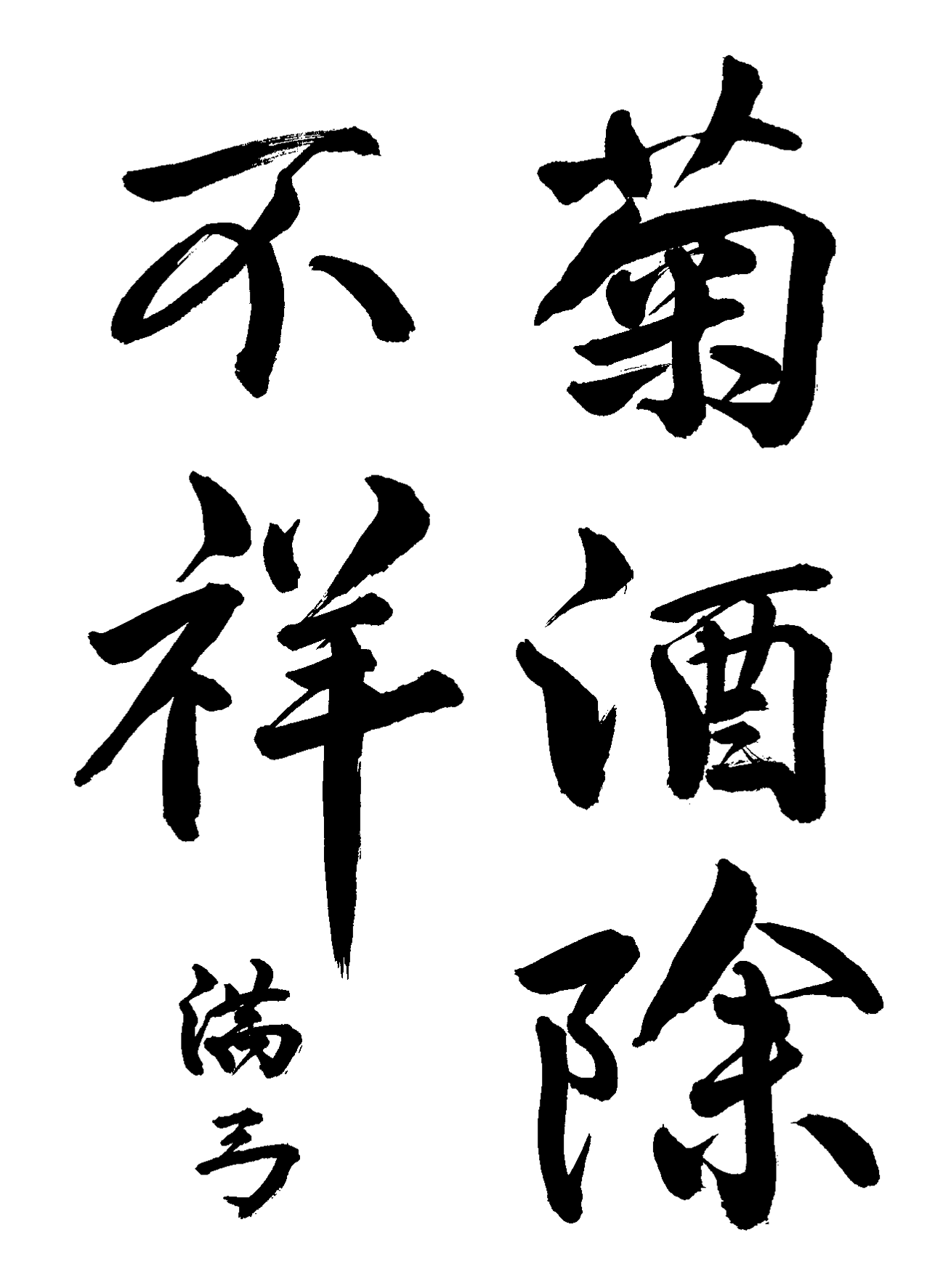

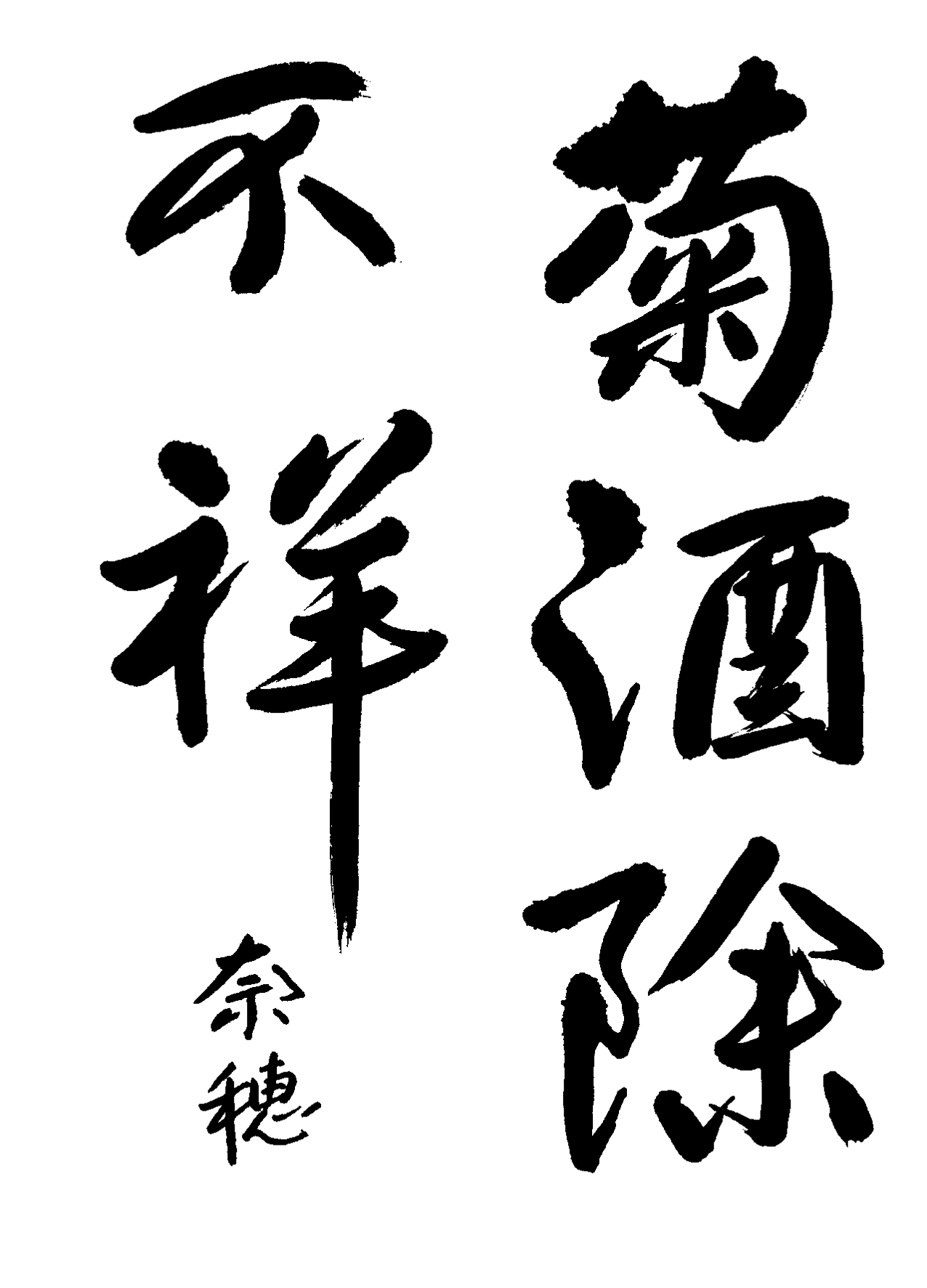

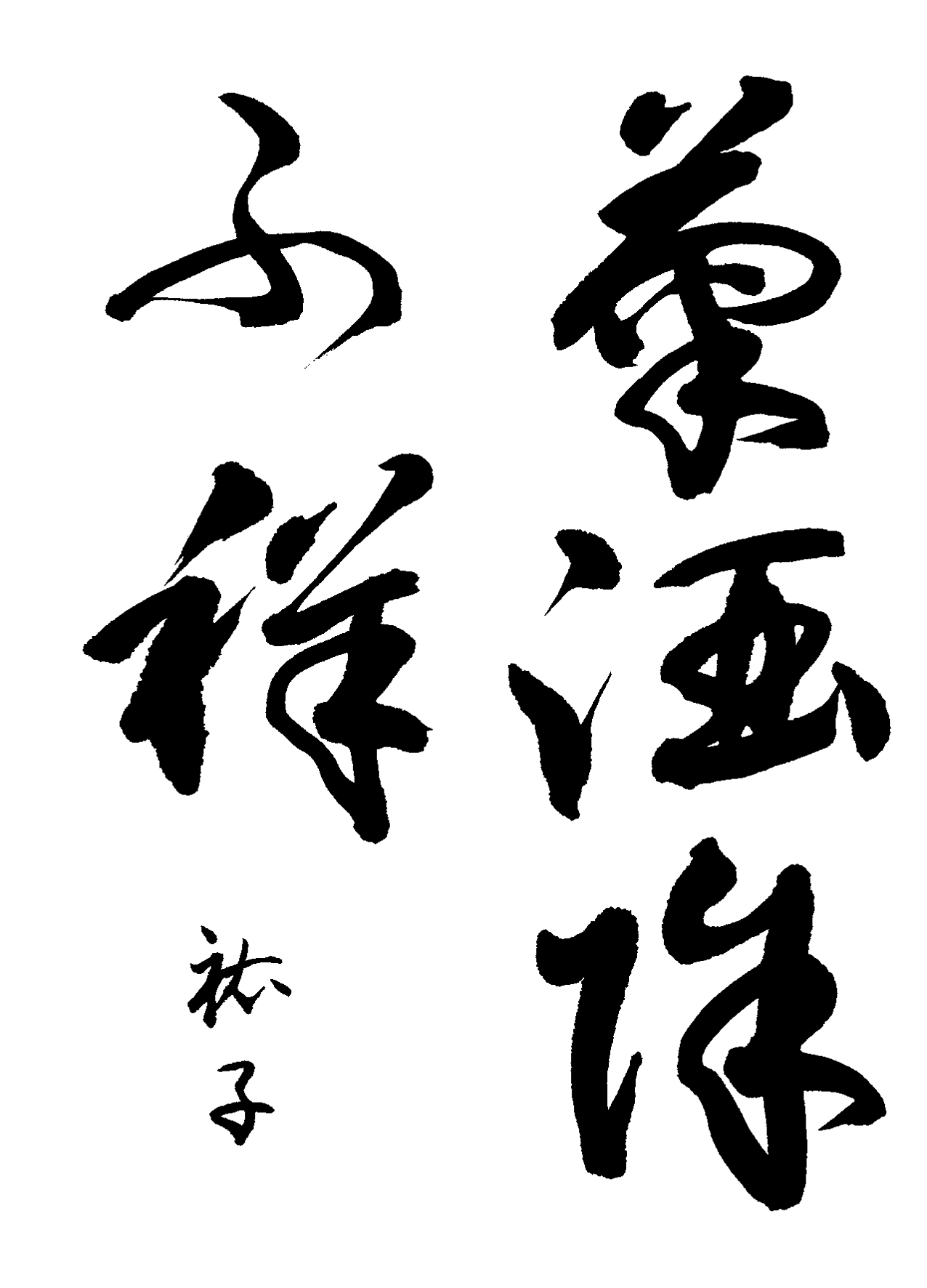

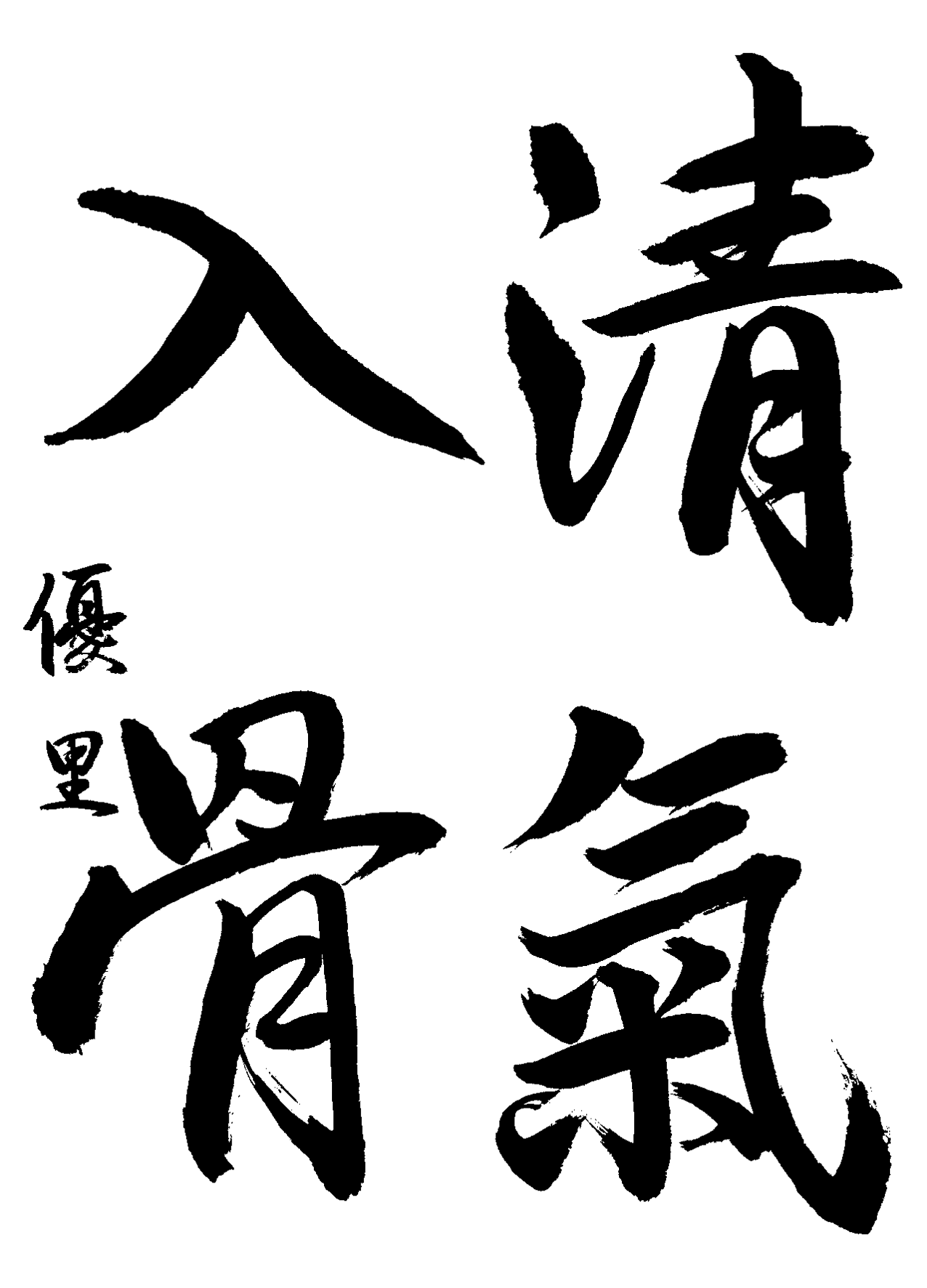

「月淡煙沈」手本を左上から説明していきましょう。右上は、唐の九成宮醴泉銘の書き振りを意識して書きました。とはいうものの、過剰に起筆を厳しくしたり、背勢を極度に強めたものではありませんので、オーソドックスな楷書と言えましょう。

右上は王羲之、米芾あたりを意識して書きました。一目で字が左に傾いているとわかりますね。いわゆる行書の時によく言う”左傾”です。これによっての動的な表現を試みてみましょう。

左下の草書も左傾は見逃せません。円運動と空間の疎密を狙ってください。走り書きはしなくても結構ですから豊かな墨量で穂先を紙面から離すことなく書き進めましょう。

右下は八分隷書です。一行目の左払いと二行目の波磔が、ぶつかることがないように気をつければ、それほど難解な表現ではありませんので、初心者の方でも挑戦できるのではないかと思います。ぜひチャレンジしてみてください。

「月淡煙沈」手本を左上から説明していきましょう。右上は、唐の九成宮醴泉銘の書き振りを意識して書きました。とはいうものの、過剰に起筆を厳しくしたり、背勢を極度に強めたものではありませんので、オーソドックスな楷書と言えましょう。

右上は王羲之、米芾あたりを意識して書きました。一目で字が左に傾いているとわかりますね。いわゆる行書の時によく言う”左傾”です。これによっての動的な表現を試みてみましょう。

左下の草書も左傾は見逃せません。円運動と空間の疎密を狙ってください。走り書きはしなくても結構ですから豊かな墨量で穂先を紙面から離すことなく書き進めましょう。

右下は八分隷書です。一行目の左払いと二行目の波磔が、ぶつかることがないように気をつければ、それほど難解な表現ではありませんので、初心者の方でも挑戦できるのではないかと思います。ぜひチャレンジしてみてください。

[岡田明洋]

条幅部

|  |

|  |

【昇段試験対策】

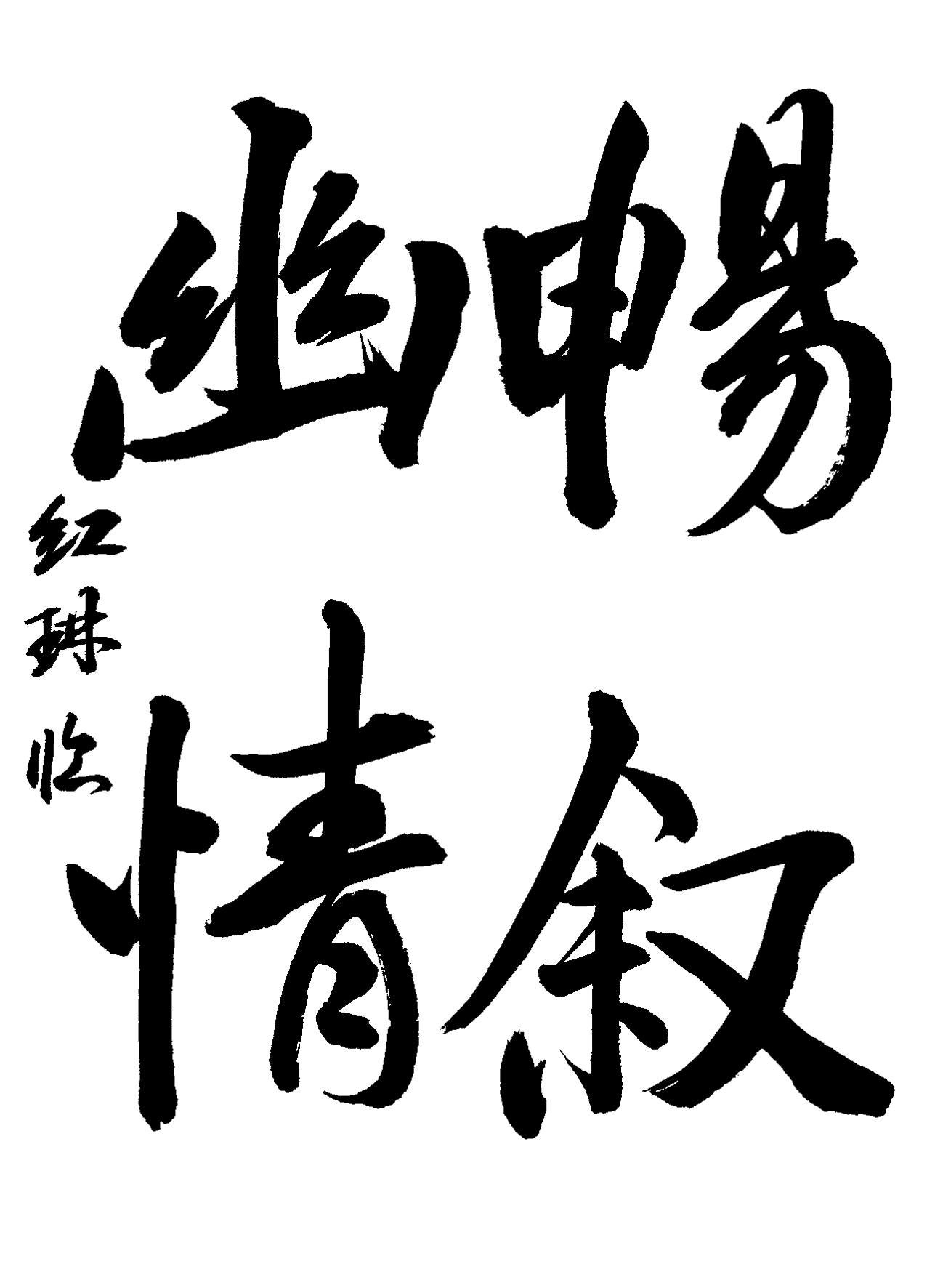

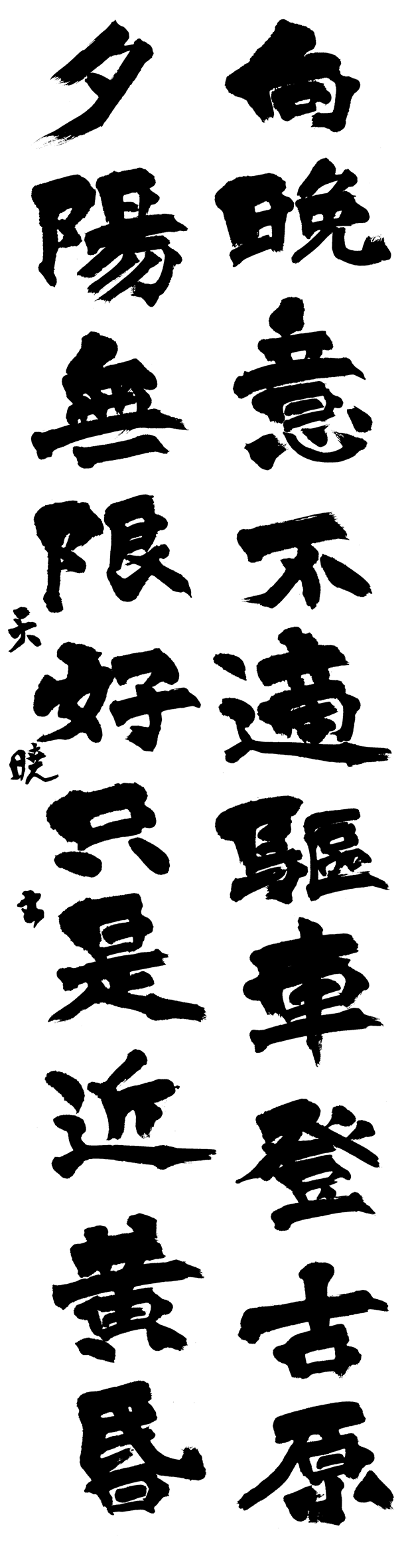

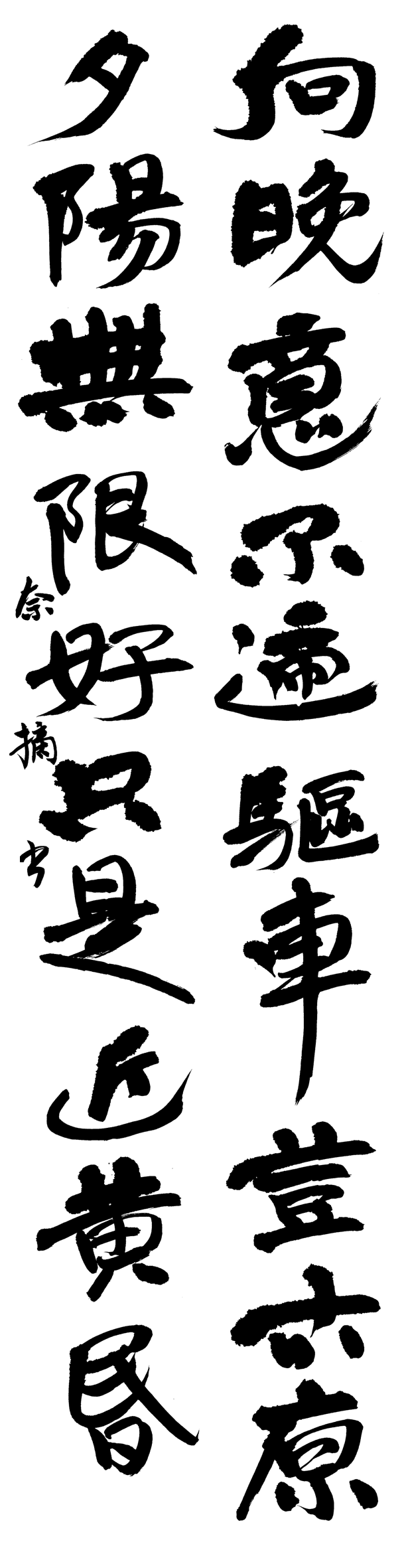

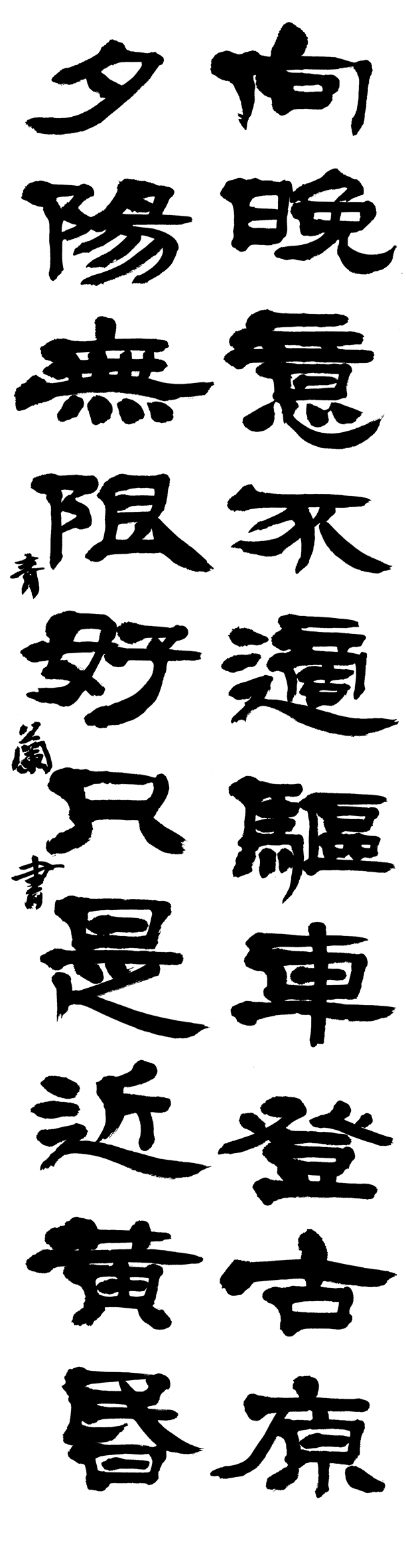

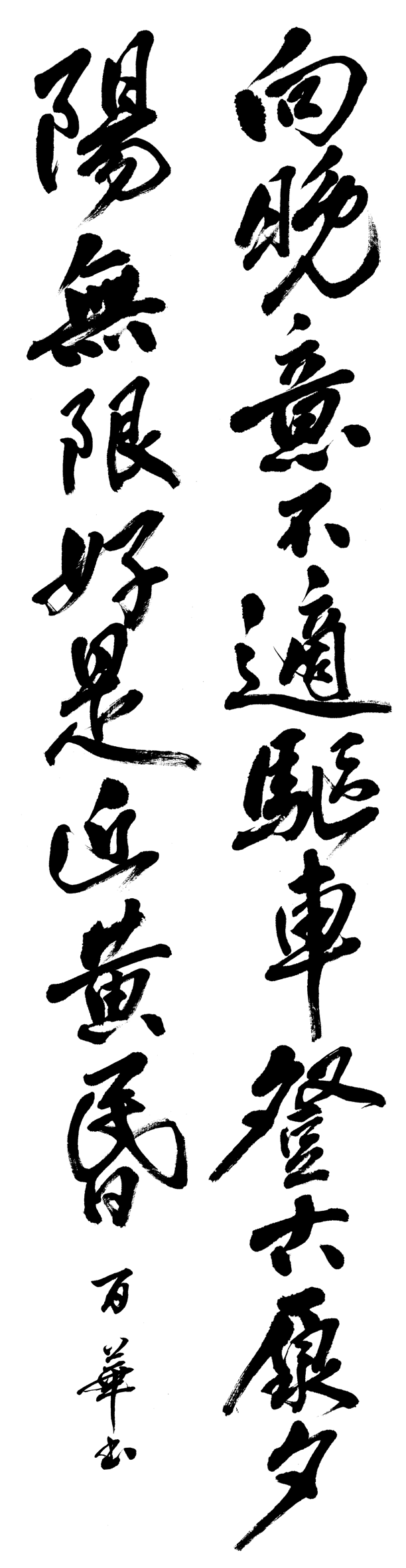

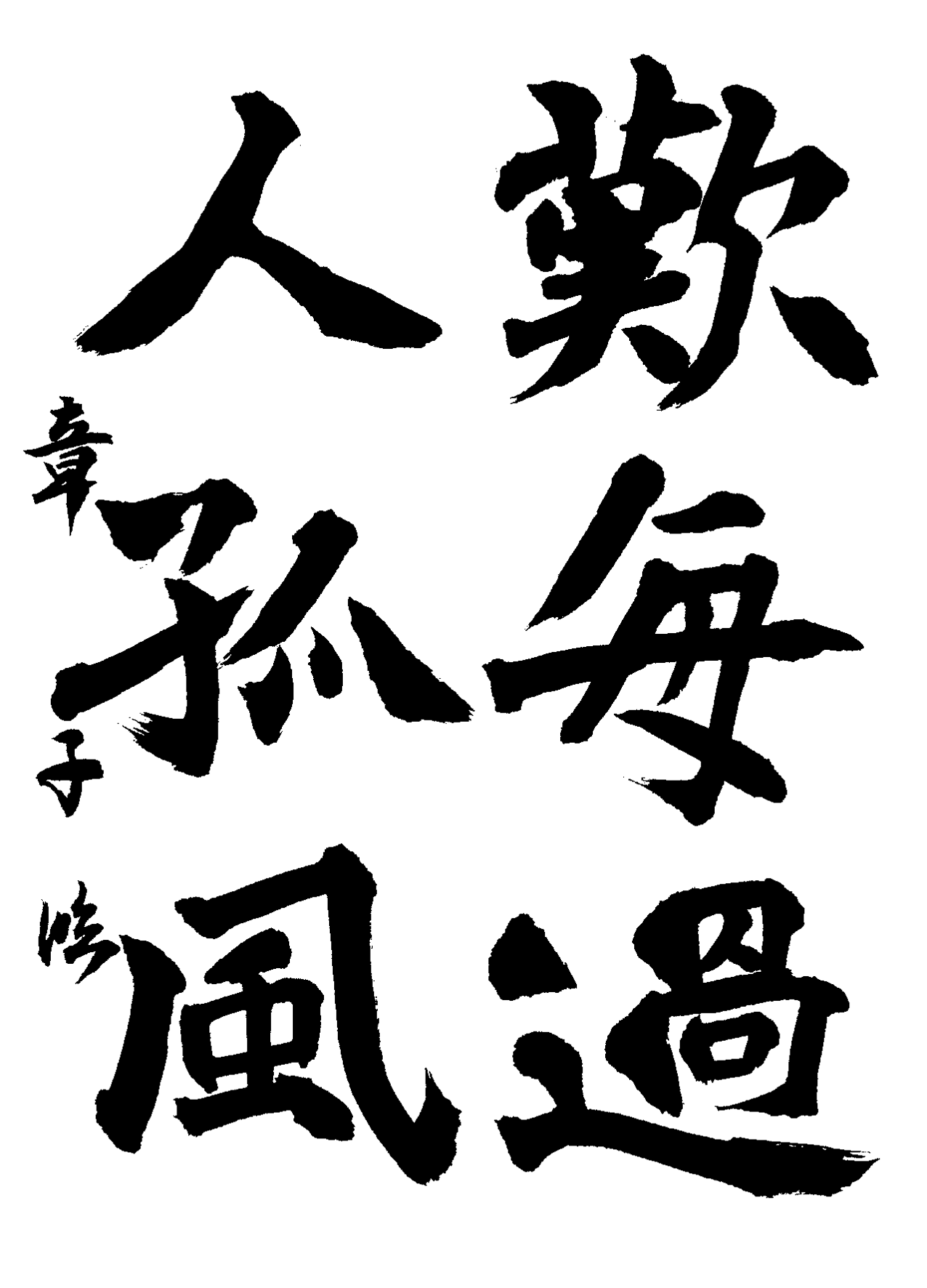

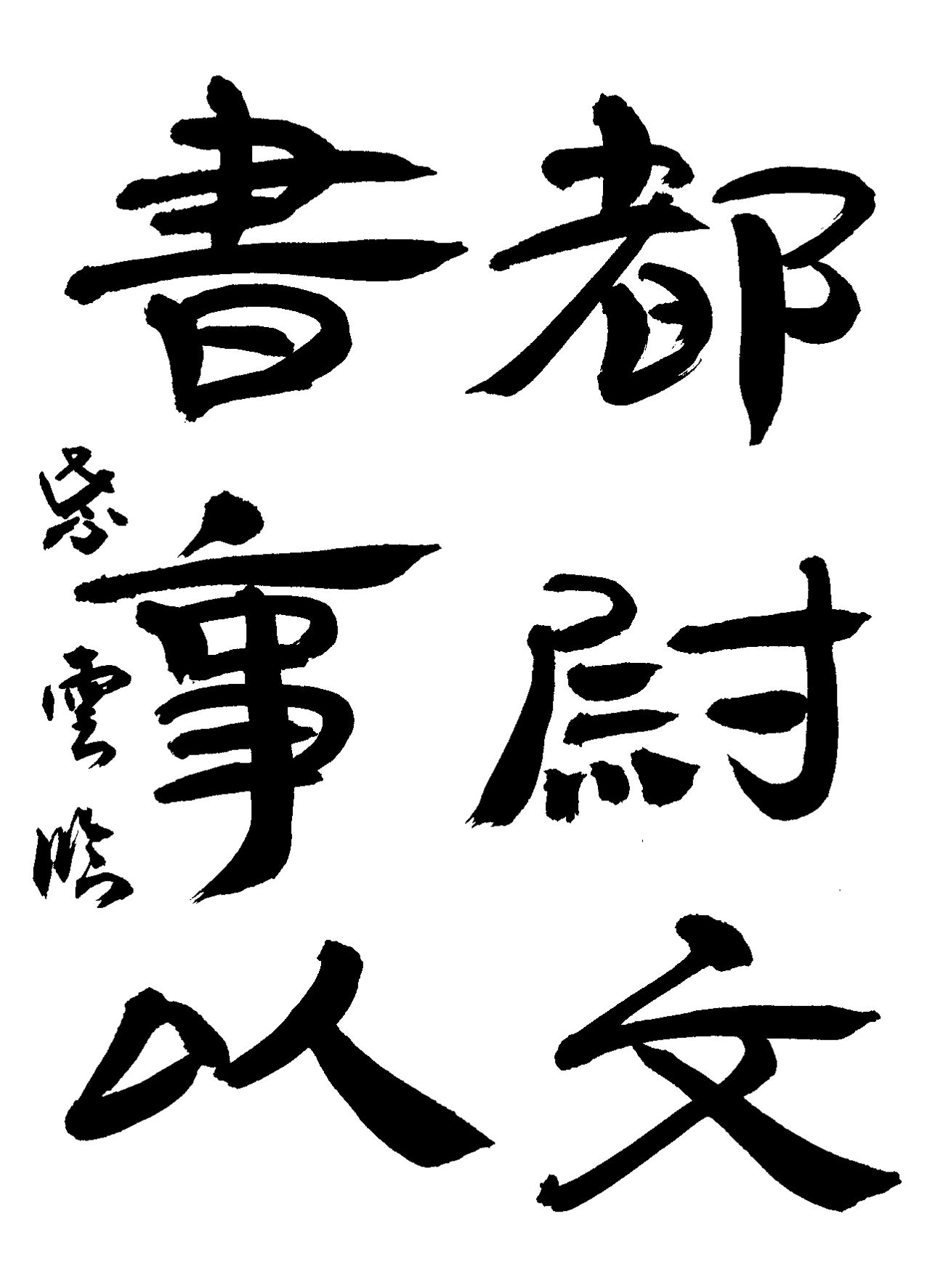

今回も上段左から説明していきましょう。これは隋の時代の智永の真書(楷書)から集字しました。無い字は、同じパーツを持っているものから補います。ゆったりと温和な線でお書きになってください。

上段右は、米芾、王鐸あたりからです。9月に掲載したものは只を脱字してしまいましたので、新たにこのお手本をご覧になって書き進めてください。駆は駈にもなります。

下段左は八分隷書です。ただし、整然とした漢碑の風ではなく、木簡に書かれた八分を用い、漢人の鼓動のような、生き生きとした書き振りに慣れたらよいと思い筆を執りました。

下段右は隷書から、更に崩したところの隷草という書体で書きました。適は旁の内が古ではなく、巾で書いています。居延漢簡の中にも用いられています。この書風をみますと隷書から草書・行書へとどのように移行しているかが分かり興味深いです。

今回も上段左から説明していきましょう。これは隋の時代の智永の真書(楷書)から集字しました。無い字は、同じパーツを持っているものから補います。ゆったりと温和な線でお書きになってください。

上段右は、米芾、王鐸あたりからです。9月に掲載したものは只を脱字してしまいましたので、新たにこのお手本をご覧になって書き進めてください。駆は駈にもなります。

下段左は八分隷書です。ただし、整然とした漢碑の風ではなく、木簡に書かれた八分を用い、漢人の鼓動のような、生き生きとした書き振りに慣れたらよいと思い筆を執りました。

下段右は隷書から、更に崩したところの隷草という書体で書きました。適は旁の内が古ではなく、巾で書いています。居延漢簡の中にも用いられています。この書風をみますと隷書から草書・行書へとどのように移行しているかが分かり興味深いです。

[岡田明洋]

臨書部

【昇段試験対策】

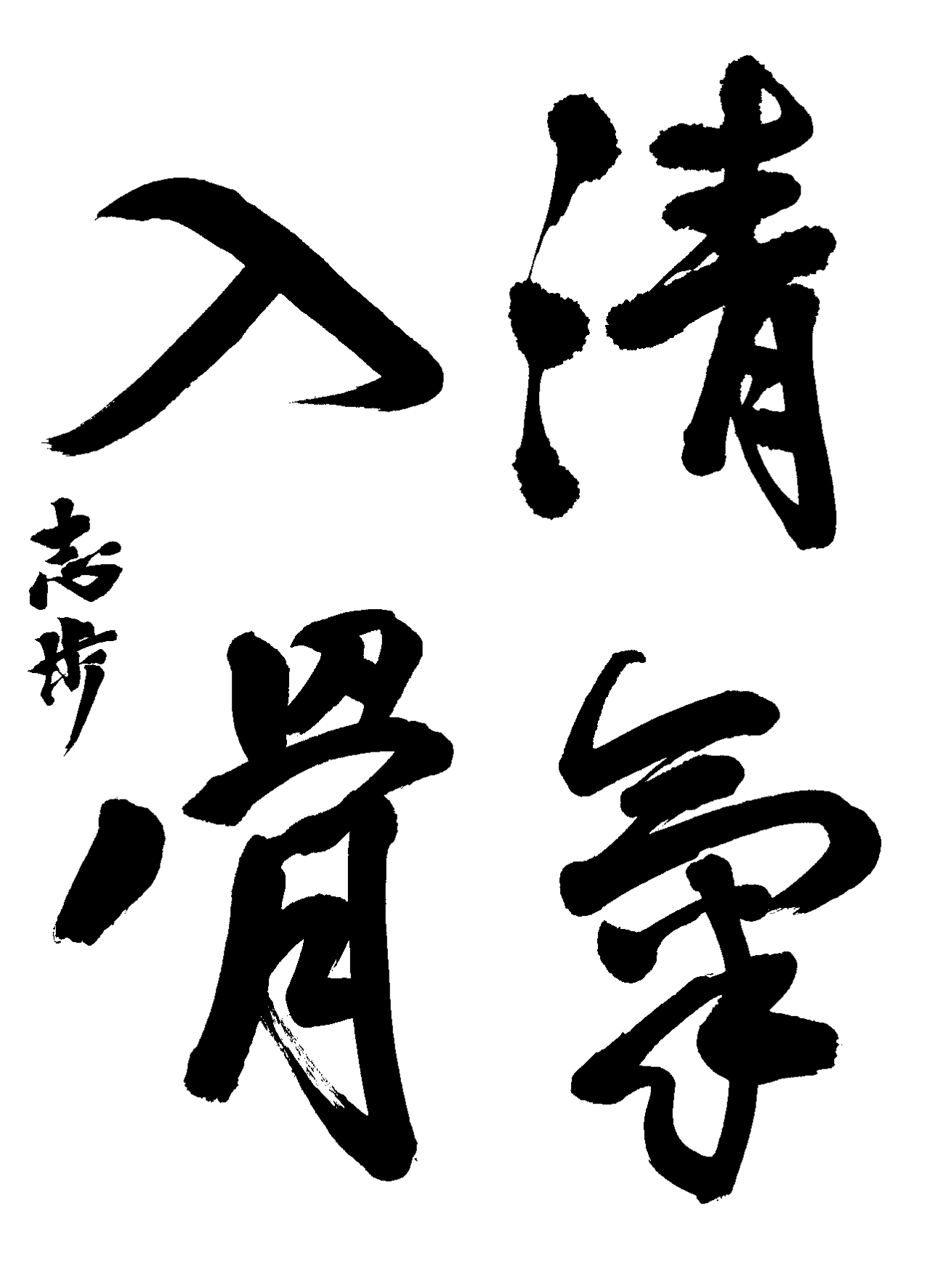

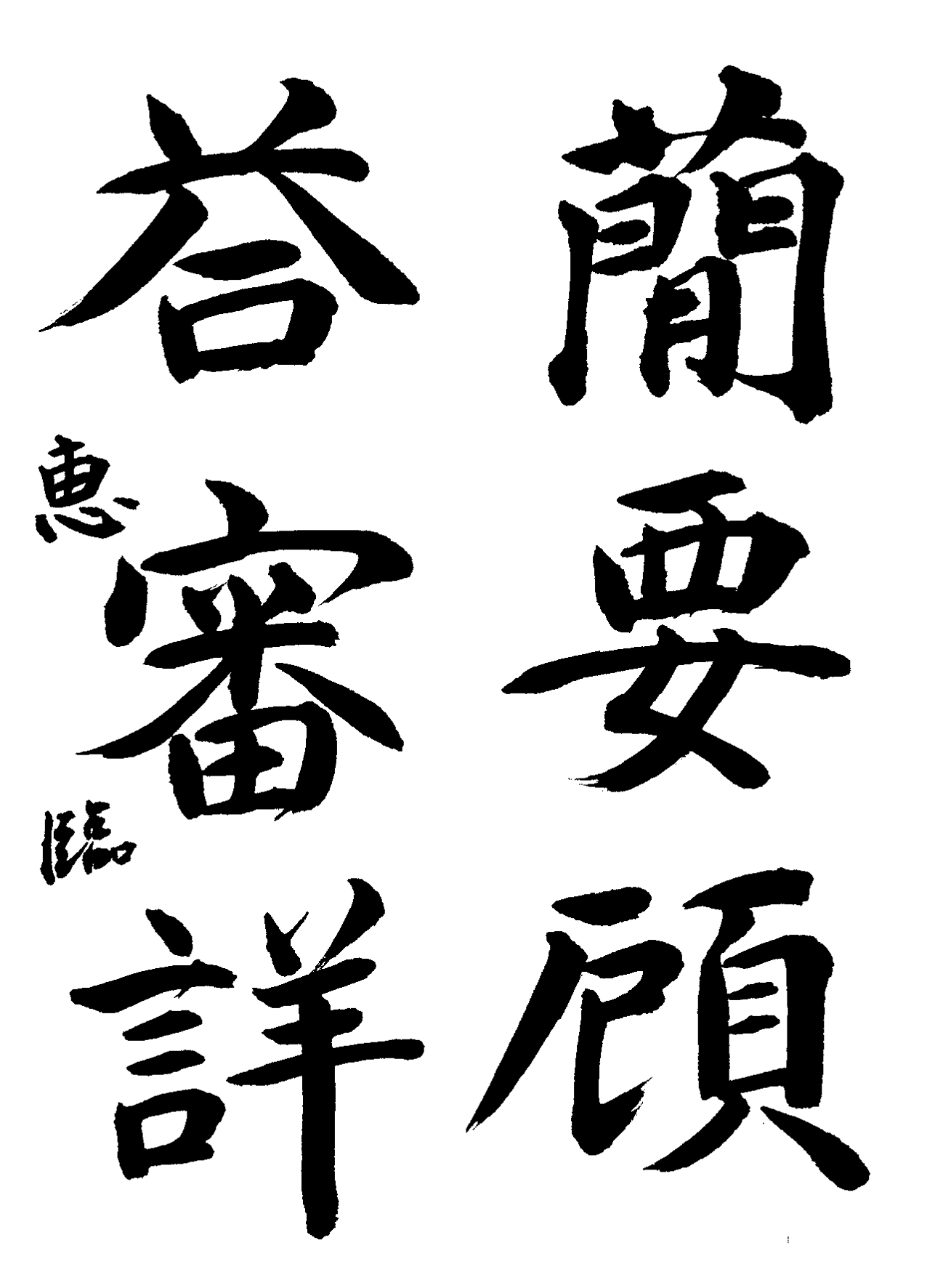

「是の日や、天朗らかに気清く、恵風和暢す」と続きます。

まさか秋の昇段試験にこのような字面がめぐってくるとは、思いもよりませんでした。紙面上すべて単体の字が来ようとは、しかもこんなに字画の少ない箇所が…

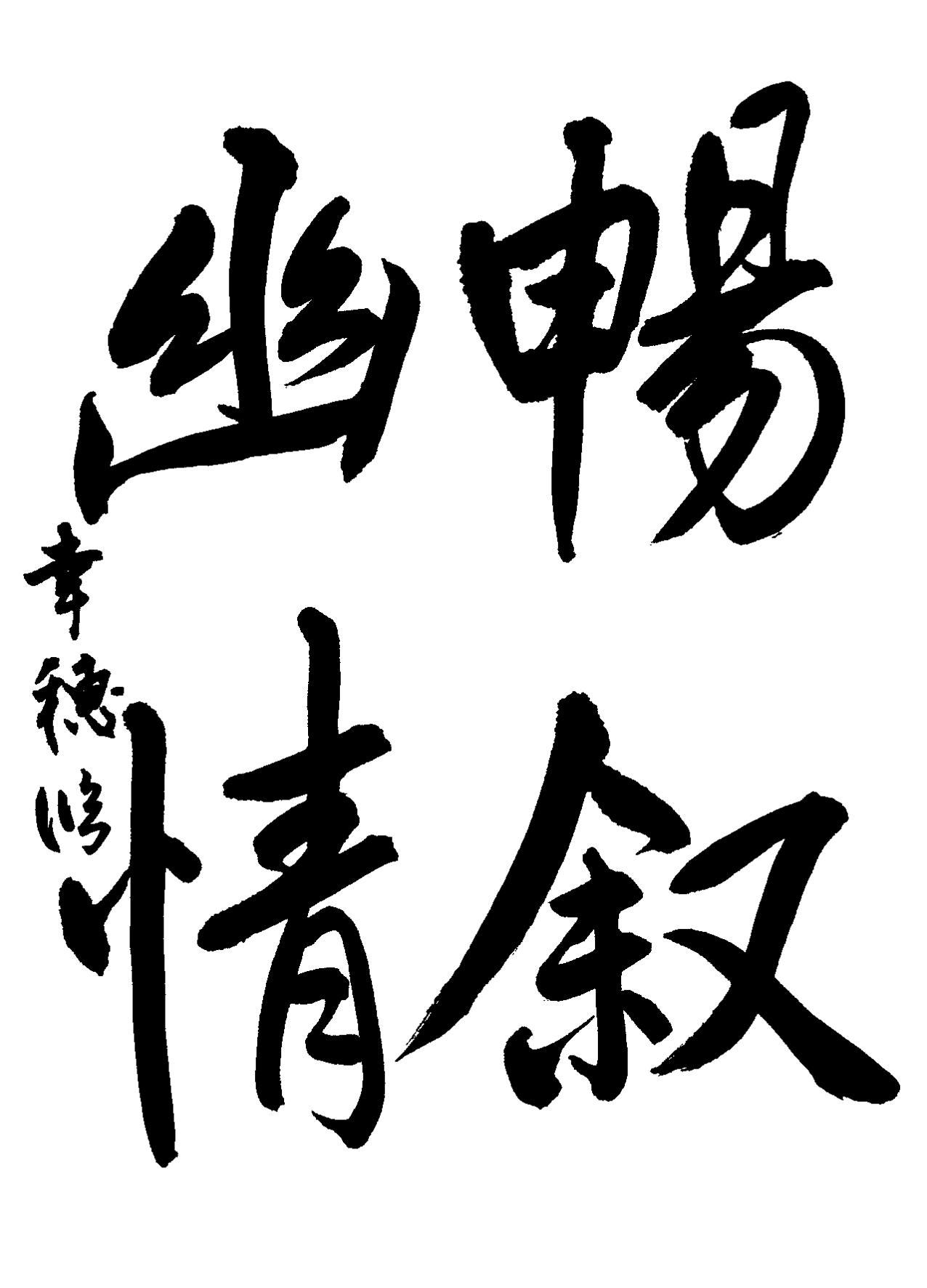

昇段試験は、どの語句を書いても差し支えありません。半紙なら四文字から六文字どこでも構いません。「天朗気清」のように読みとして成立していればそれが一番良いのですが、ご自分が書き易い処を選んでください。候補としては「脩禊事也」「茂林脩竹」「流觴曲水」「列座其次」「暢叙幽情」「天朗気清」「永和九年歳在」「會稽山陰之蘭」「蘭亭脩禊事也」「峻領茂林脩竹」「以為觴曲水」「絲竹管弦之盛」などが挙げられます。

間違っても「是日也天」と書いて出品しないでくださいね。画数の少ない字ほど、難しいものはありません。

「是の日や、天朗らかに気清く、恵風和暢す」と続きます。

まさか秋の昇段試験にこのような字面がめぐってくるとは、思いもよりませんでした。紙面上すべて単体の字が来ようとは、しかもこんなに字画の少ない箇所が…

昇段試験は、どの語句を書いても差し支えありません。半紙なら四文字から六文字どこでも構いません。「天朗気清」のように読みとして成立していればそれが一番良いのですが、ご自分が書き易い処を選んでください。候補としては「脩禊事也」「茂林脩竹」「流觴曲水」「列座其次」「暢叙幽情」「天朗気清」「永和九年歳在」「會稽山陰之蘭」「蘭亭脩禊事也」「峻領茂林脩竹」「以為觴曲水」「絲竹管弦之盛」などが挙げられます。

間違っても「是日也天」と書いて出品しないでくださいね。画数の少ない字ほど、難しいものはありません。

[岡田明洋]

随意部

|  |

|  |

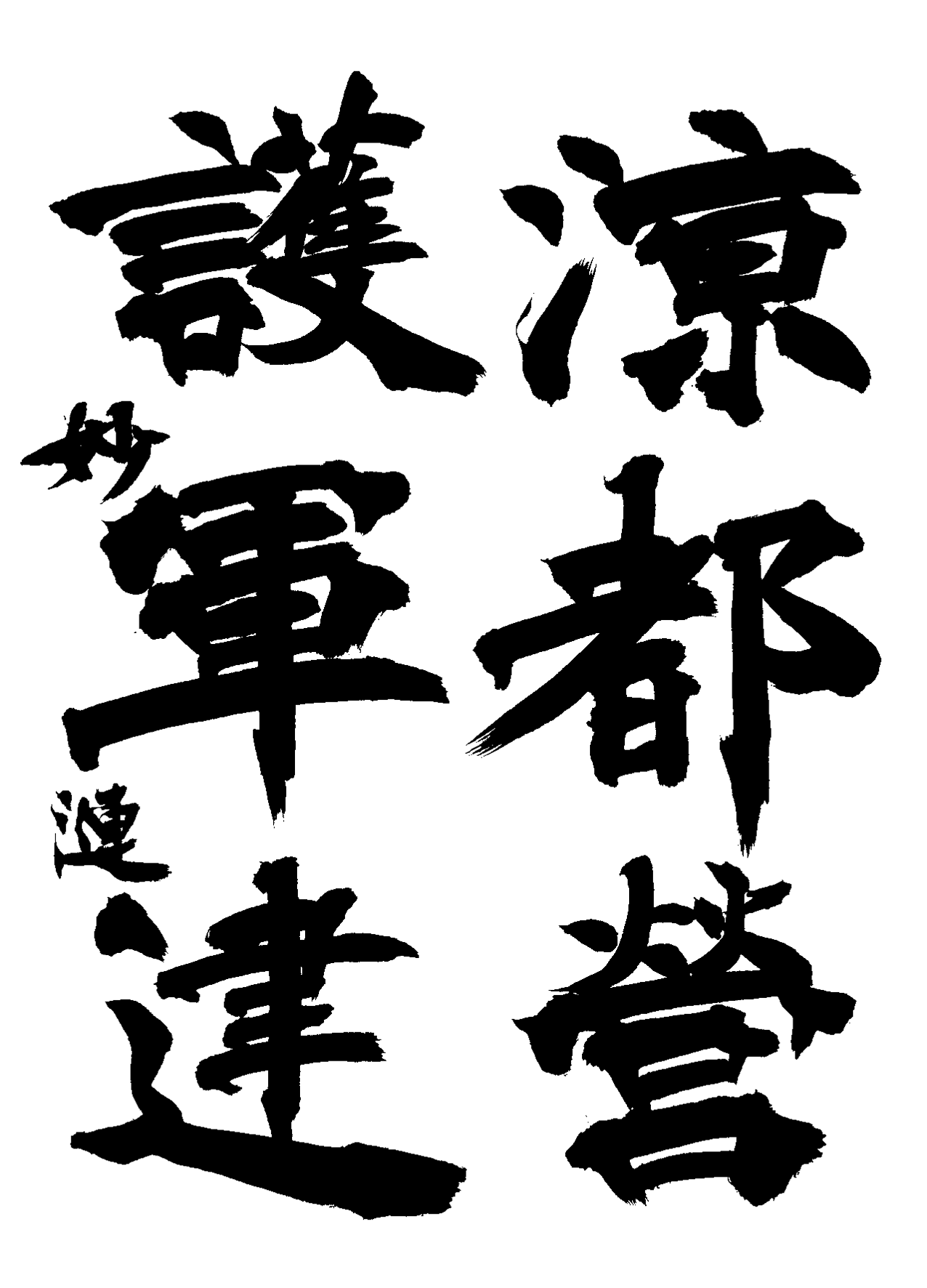

【選出所感】

いわゆる師法というものがあります。お師匠さんの字が好きなわけですから、先生に師事するのですが、その師法オンリーの書作をしていますと、発展することがなかなか難しいのではないでしょうか。

師の学んだところ習ったところ(古典)に目を向けて臨書に取り組むと、新たな発見ができて、師風プラス1の表現ができると思います。ニーチェの言葉に「脱皮しない蛇は滅びる」という語があります。新たな古典に挑戦して進化し続ける蛇となってください。

そのためには、好きな古典・好きな字面を探して、二文字、四文字、六文字で随意部に出品しましょう。法帖を手にして、最初からきれいに続けて書くよりは、ご自分の感興の湧いた文字をつまみ食いするような楽な気持ちで古典に接してみてください。

理事の先生方の参考手本も私が学んだところの追体験をしてのお手本書きですので、安心して筆をとっていただければと思います。

いわゆる師法というものがあります。お師匠さんの字が好きなわけですから、先生に師事するのですが、その師法オンリーの書作をしていますと、発展することがなかなか難しいのではないでしょうか。

師の学んだところ習ったところ(古典)に目を向けて臨書に取り組むと、新たな発見ができて、師風プラス1の表現ができると思います。ニーチェの言葉に「脱皮しない蛇は滅びる」という語があります。新たな古典に挑戦して進化し続ける蛇となってください。

そのためには、好きな古典・好きな字面を探して、二文字、四文字、六文字で随意部に出品しましょう。法帖を手にして、最初からきれいに続けて書くよりは、ご自分の感興の湧いた文字をつまみ食いするような楽な気持ちで古典に接してみてください。

理事の先生方の参考手本も私が学んだところの追体験をしてのお手本書きですので、安心して筆をとっていただければと思います。

[岡田明洋]

実用書部

【昇段試験対策】

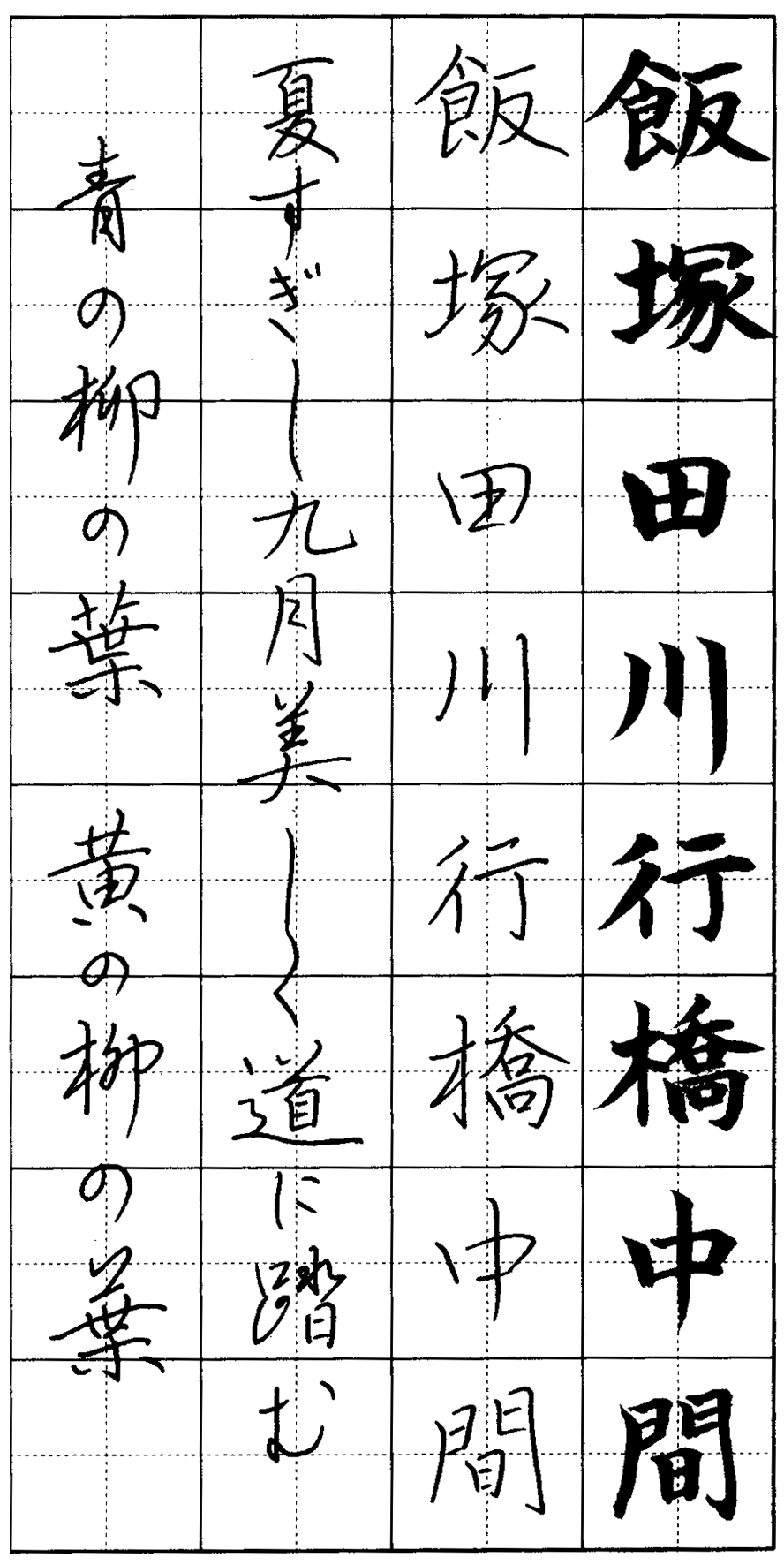

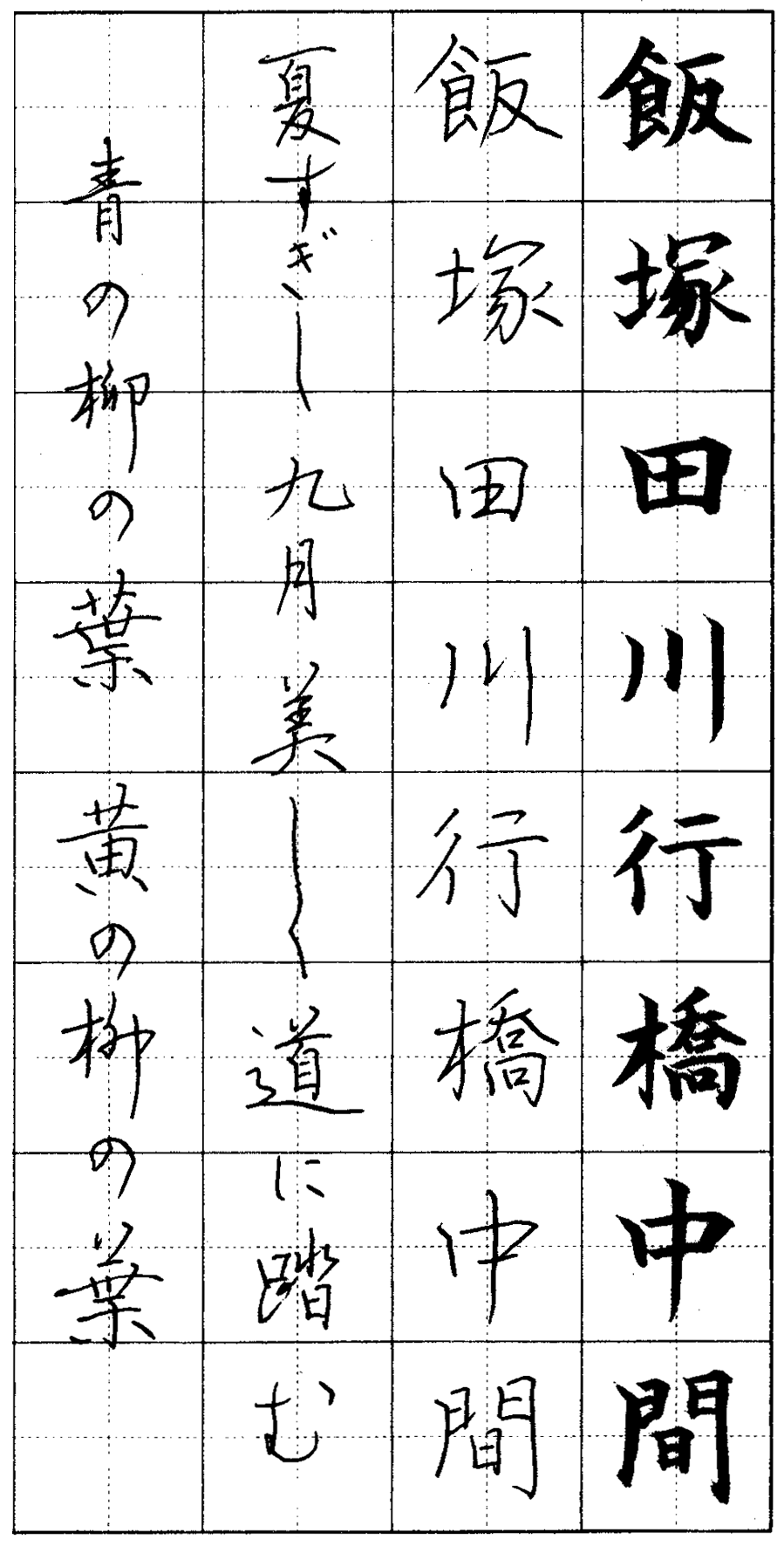

今回の細字の課題も画数の少ない地名ですので、取り組みは楽かと思いますが、油断すると起筆の統一感がなくなってしまったり、空間の均一性がそこなわれる時があります。細字は書写、もしくは唐代楷書を基準にして書いていますので、若干中心より右の空間を広くするような構築性にしてください。

私の書くペン字は、王羲之系の結体を意識しています。つまり、細字とは逆に左サイドの線を長く引き、中心の縦画もやや右側に引いています。

和歌を書いている私のお弟子さんの出来具合は良いように思います。漢字の雲・蔵・横・顔・隠・初秋がいい塩梅に配置されているので書き易いのでしょうね。二首目の「あらはし」を懐広くゆったりと書くことに注意して全体をまとめればよい作品が提出できると思います。

今回の細字の課題も画数の少ない地名ですので、取り組みは楽かと思いますが、油断すると起筆の統一感がなくなってしまったり、空間の均一性がそこなわれる時があります。細字は書写、もしくは唐代楷書を基準にして書いていますので、若干中心より右の空間を広くするような構築性にしてください。

私の書くペン字は、王羲之系の結体を意識しています。つまり、細字とは逆に左サイドの線を長く引き、中心の縦画もやや右側に引いています。

和歌を書いている私のお弟子さんの出来具合は良いように思います。漢字の雲・蔵・横・顔・隠・初秋がいい塩梅に配置されているので書き易いのでしょうね。二首目の「あらはし」を懐広くゆったりと書くことに注意して全体をまとめればよい作品が提出できると思います。

[岡田明洋]