選者選評 岡田明洋

漢字規定部(初段以上)

※作品は押すと単体で表示されます

【選出所感】

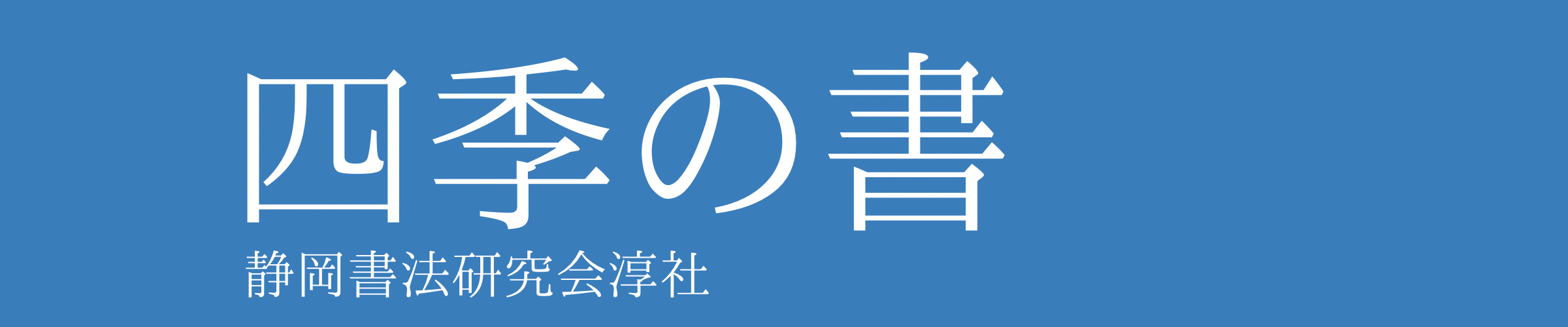

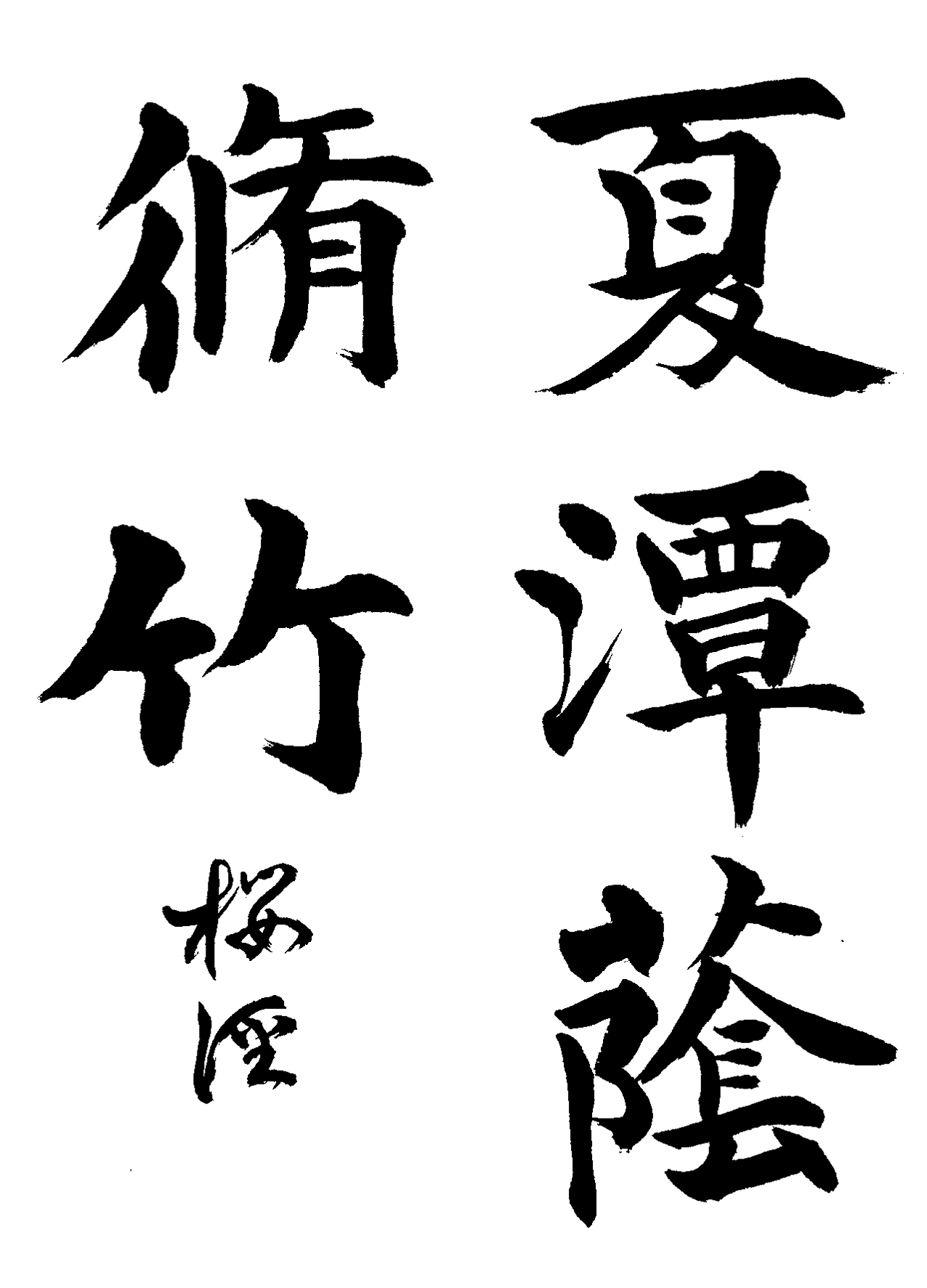

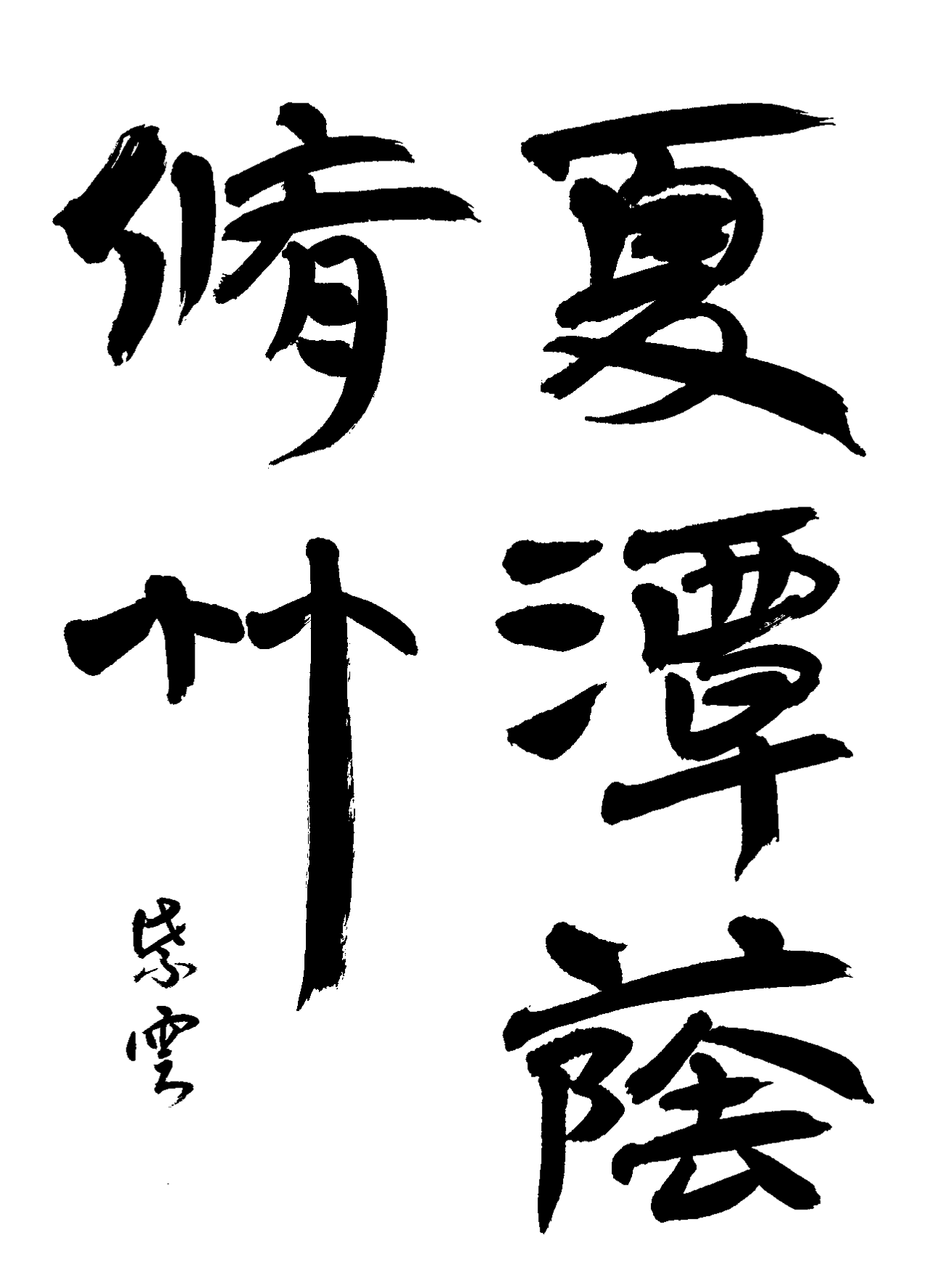

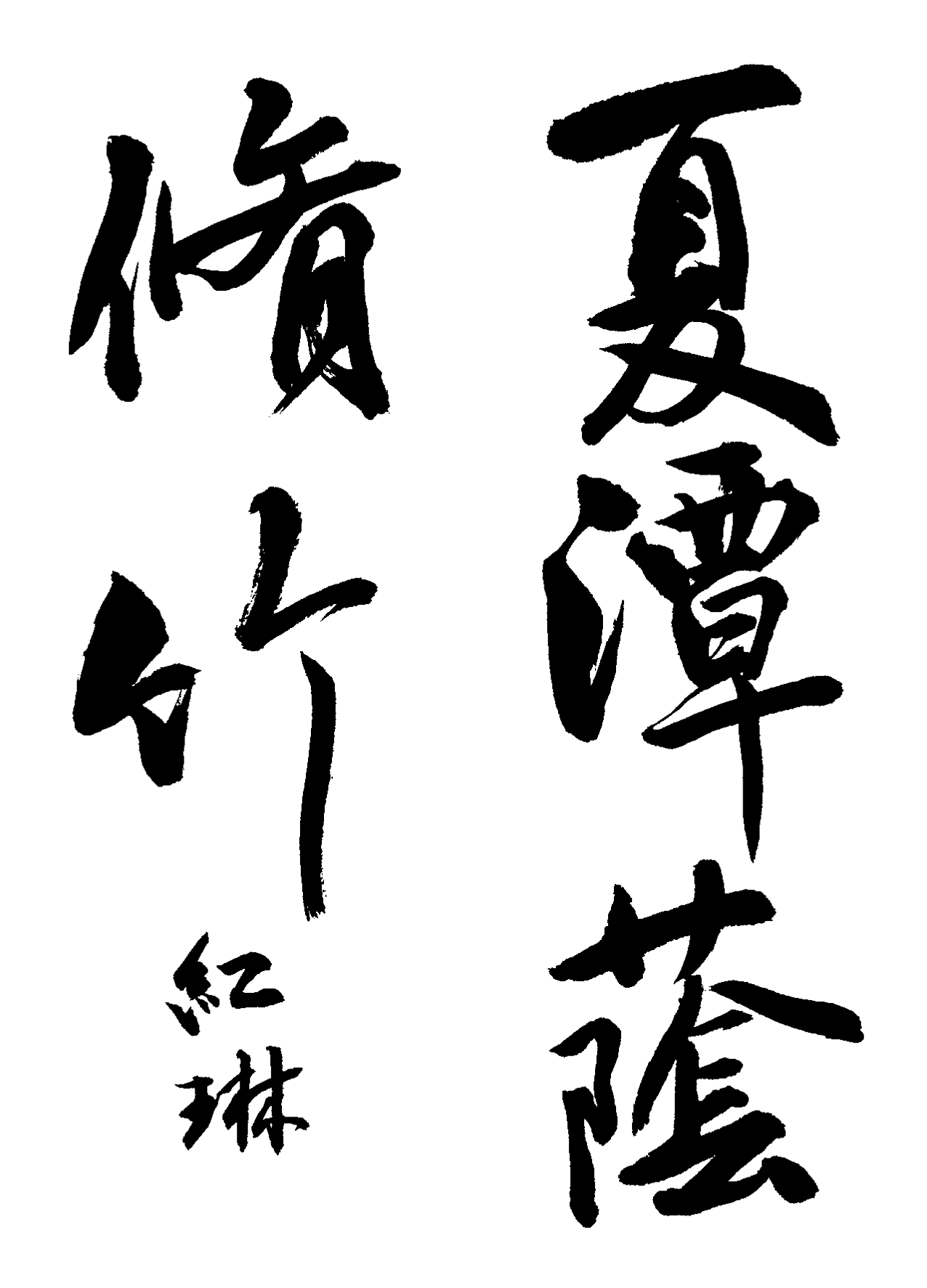

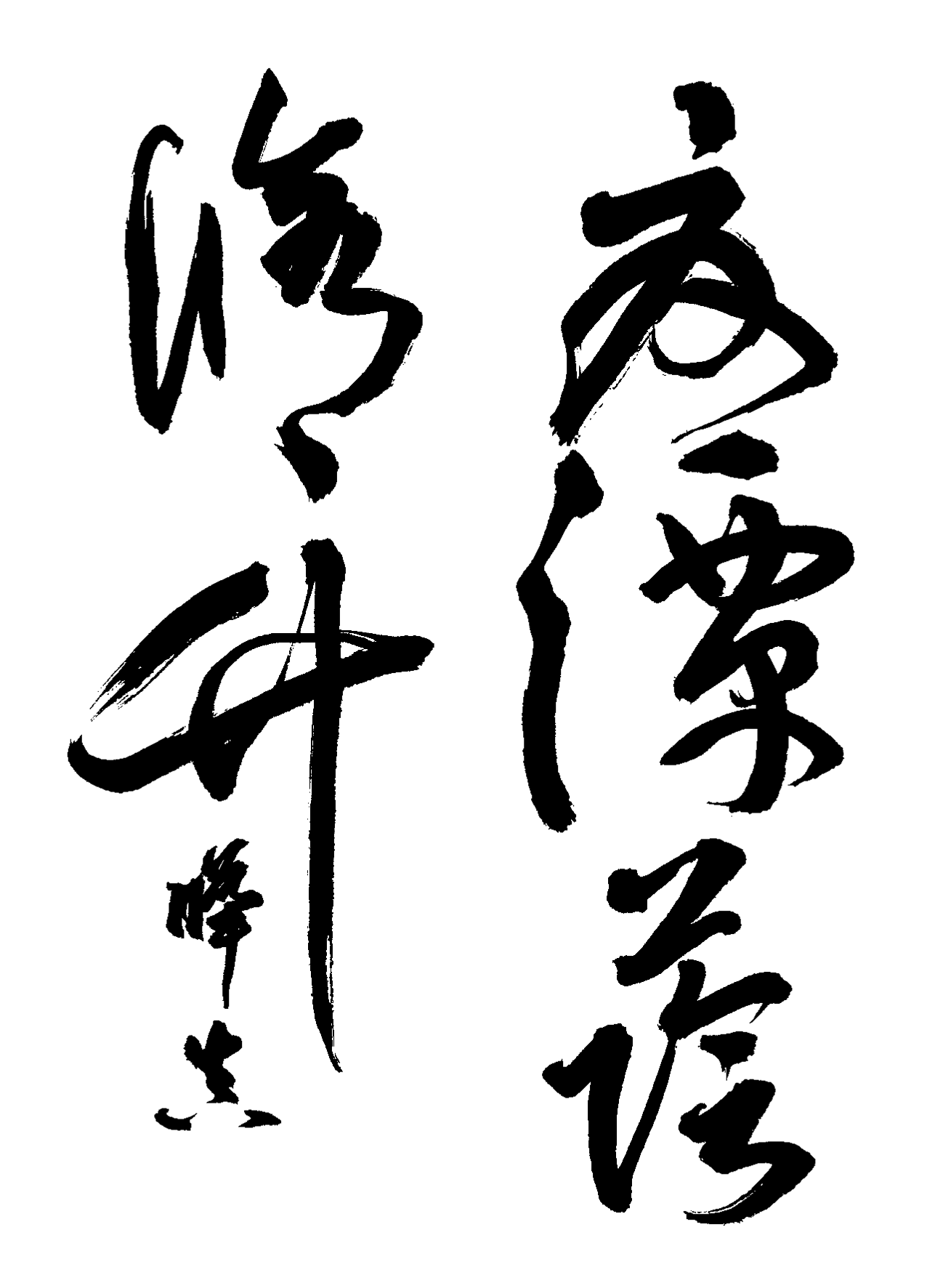

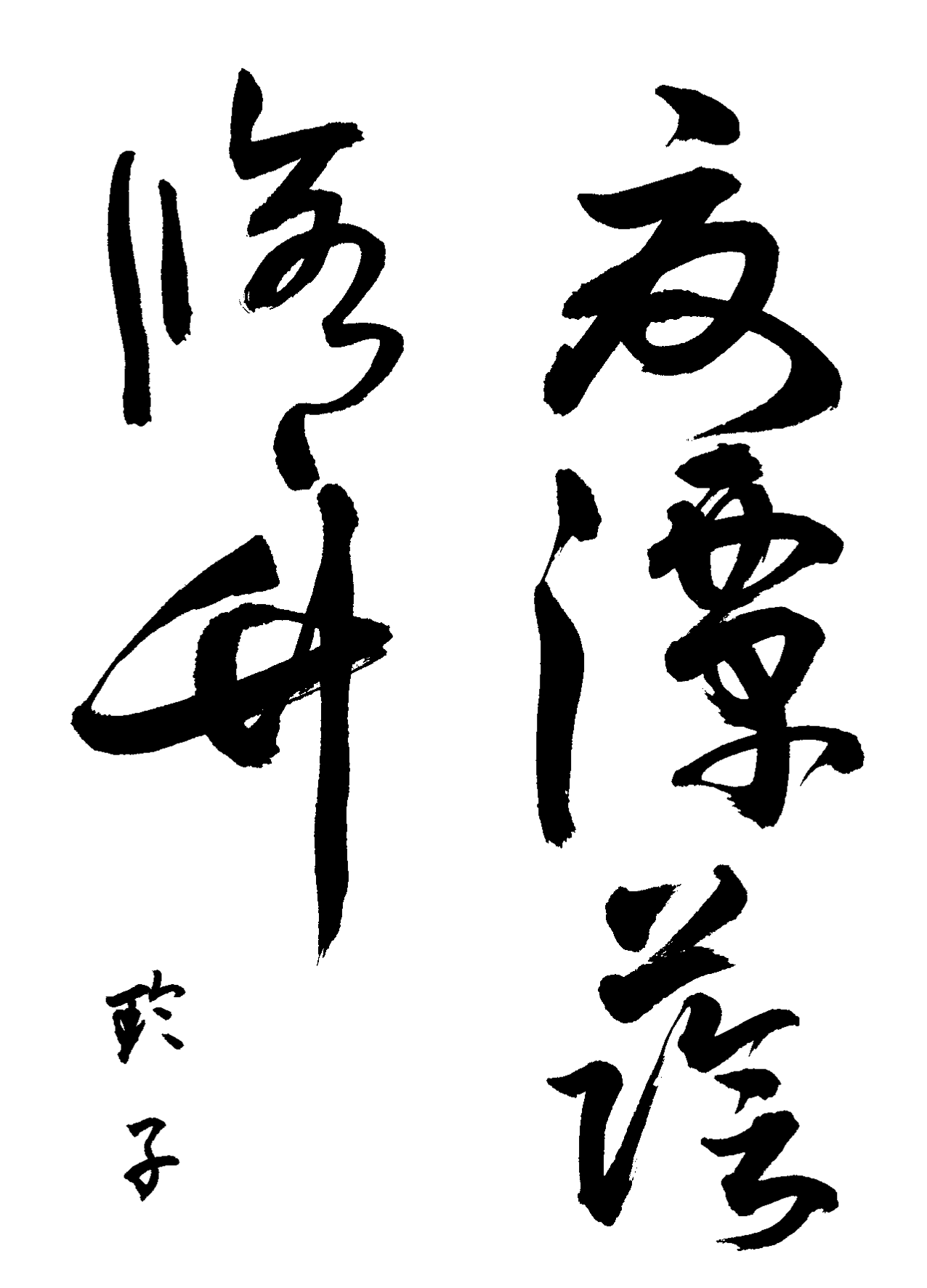

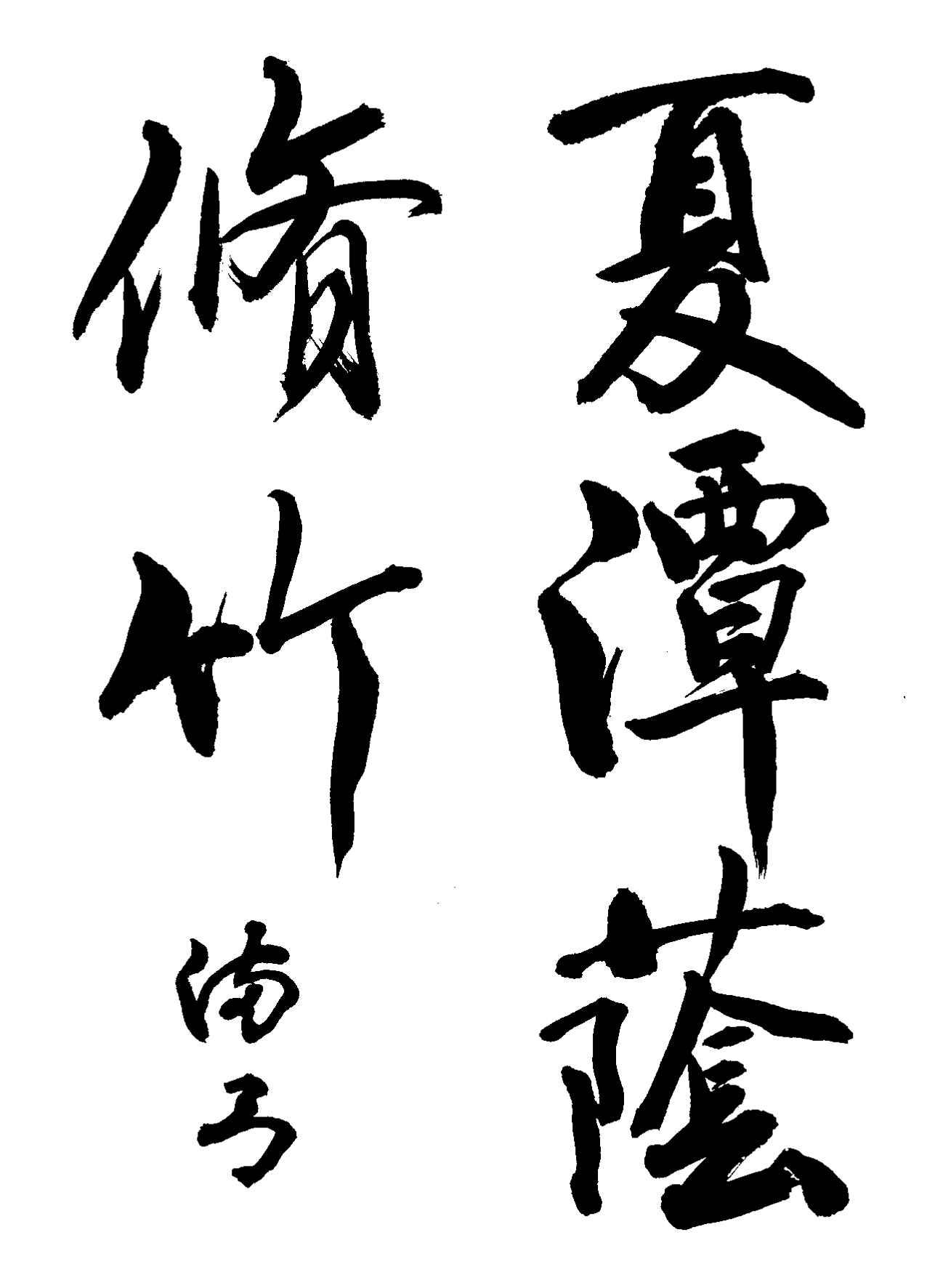

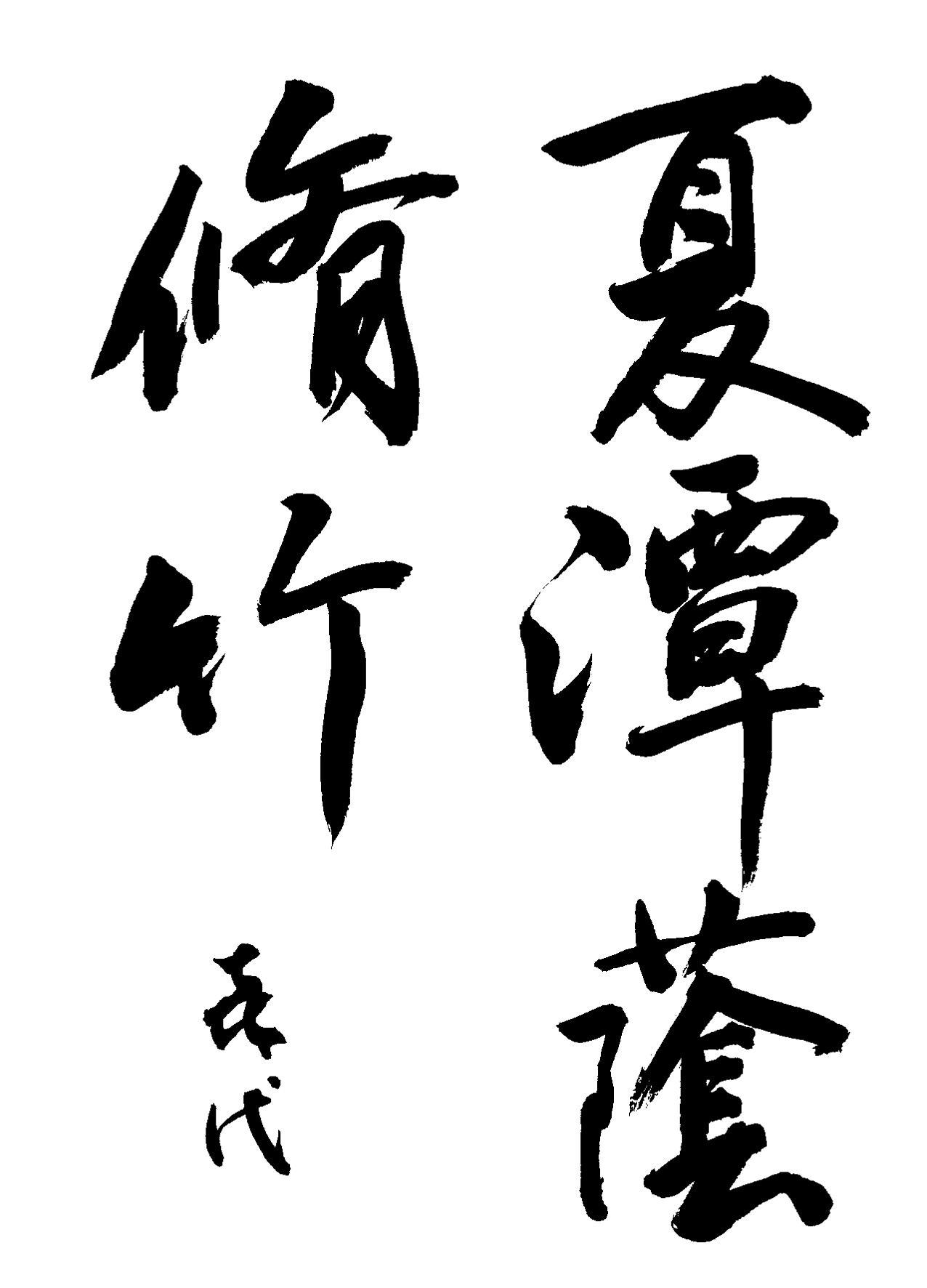

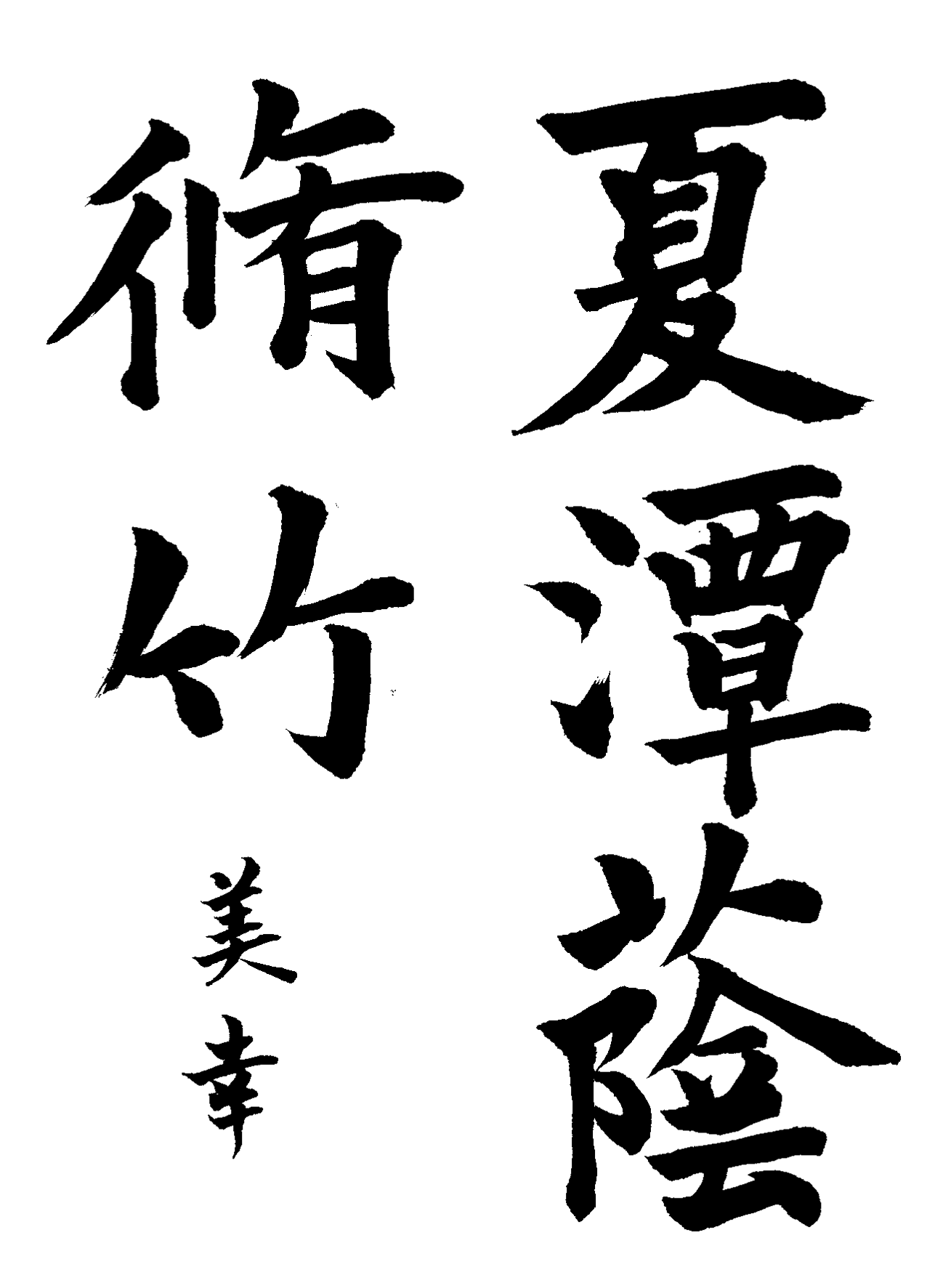

この夏の猛暑は尋常ではありませんでしたね。雨の被害も甚大で課題の語句のようにゆったりと、生い茂る竹の日陰で涼を楽しむことはできませんでした。

作品の方も、多くの人が茹った線路のようになってしまい、緊張感不足といった感じがしました。特に隷書作品にその傾向が目立ちました。強靭な横画が欲しいのですが、”脩竹”にその強さが認められなかったのが残念です。

北魏楷書の方も起筆での方筆が決まらず雄渾な作品には至りませんでした。

唐代楷書の方も露鋒を用いてもっと起筆の俊敏さを表現されると良いですね。

これらの正式書体に対する略式書体の行書や草書をお書きになられた方h、墨量不足だったのでしょうか。なられた方はやはり走り書きになってしまうので、墨池の中の墨の量を多くして、しっかりと筆の根元まで墨を含ませてから書くことを心掛けてください。

秋の昇段試験に向かってご健筆を祈念しております。

この夏の猛暑は尋常ではありませんでしたね。雨の被害も甚大で課題の語句のようにゆったりと、生い茂る竹の日陰で涼を楽しむことはできませんでした。

作品の方も、多くの人が茹った線路のようになってしまい、緊張感不足といった感じがしました。特に隷書作品にその傾向が目立ちました。強靭な横画が欲しいのですが、”脩竹”にその強さが認められなかったのが残念です。

北魏楷書の方も起筆での方筆が決まらず雄渾な作品には至りませんでした。

唐代楷書の方も露鋒を用いてもっと起筆の俊敏さを表現されると良いですね。

これらの正式書体に対する略式書体の行書や草書をお書きになられた方h、墨量不足だったのでしょうか。なられた方はやはり走り書きになってしまうので、墨池の中の墨の量を多くして、しっかりと筆の根元まで墨を含ませてから書くことを心掛けてください。

秋の昇段試験に向かってご健筆を祈念しております。

[岡田明洋]

漢字規定部(特級以下)

【選出所感】

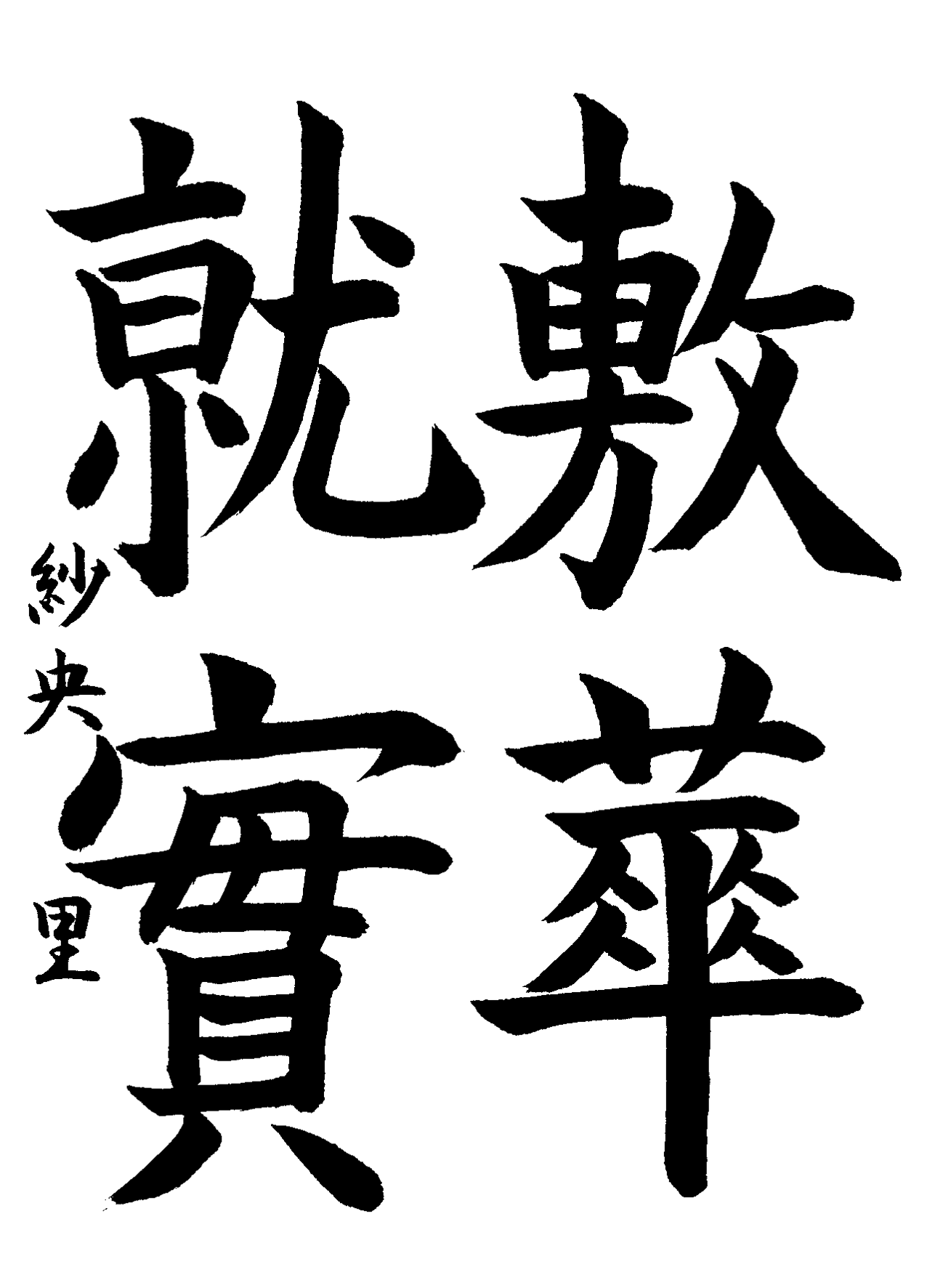

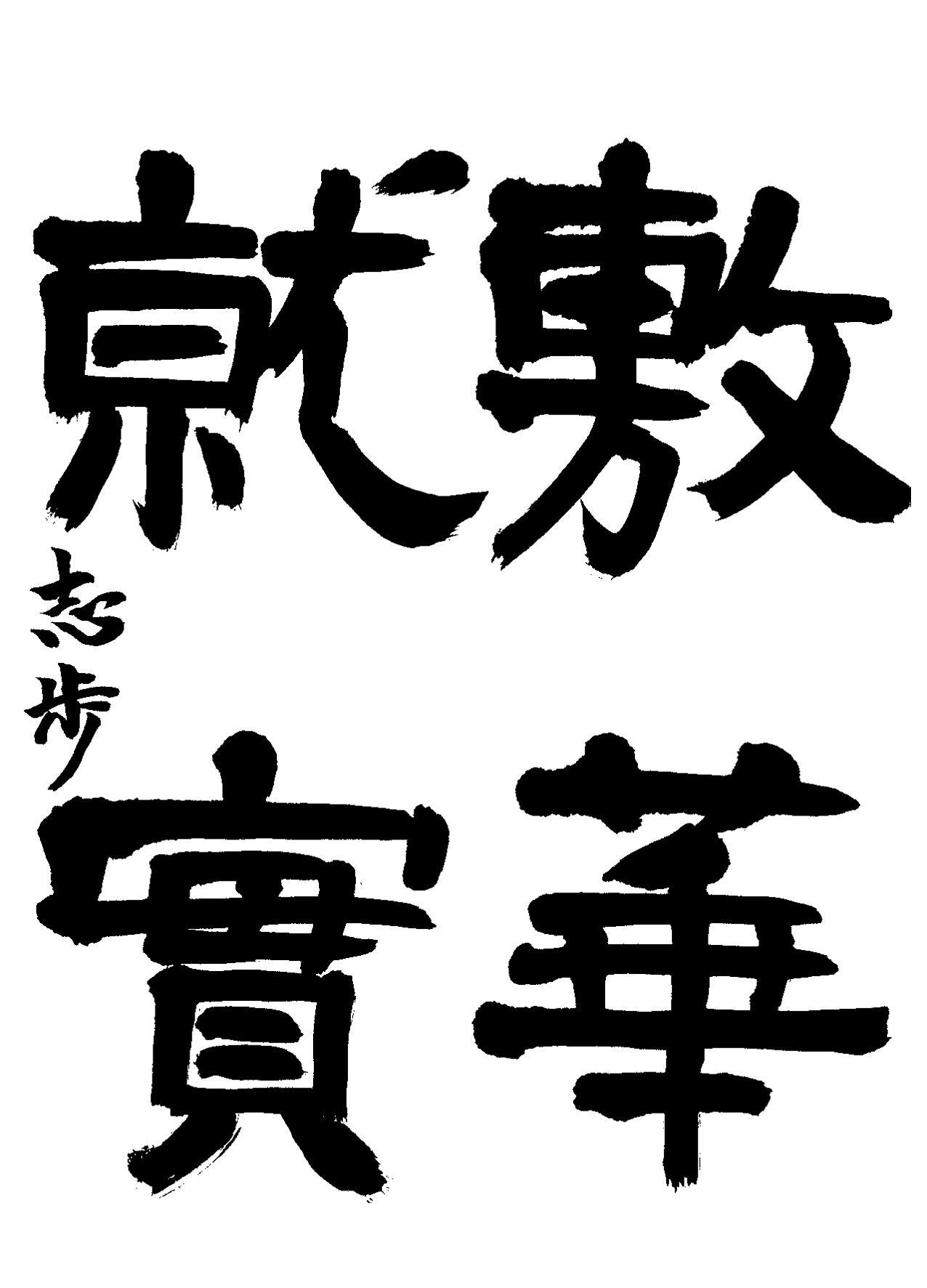

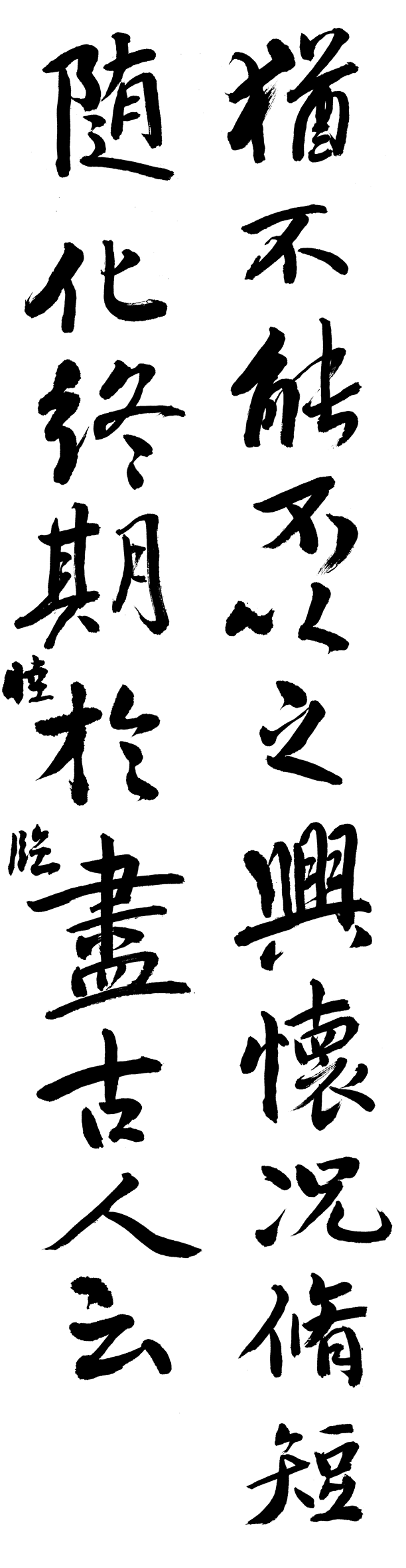

果敢に草書にチャレンジしてくれる方が何人もいて嬉しく思います。”敷・華・就”までは、一筆書きで書かれているのに、”実”で途切れてしまったのが惜しかったです。素敵な”草書の華”が咲きぞろいましたよ。名前もしっかりと草書で書かれていました。草書で本文を書いて、氏名が行書の方は、字典で調べてみても良いですね。こんな崩し方になるんだと気づいて楽しくなるかもしれませんよ。

行書の方は、文字が大きすぎたかな。今回の課題は、すべて見映えのする字ばかりでしたが、”敷”と”貫”をもう少し小粒にするだけで紙面がまとまったはずです。

すみません、草書の方ももう少し小粒にお書きになって、余白を生かすとより流美な作品になると思います。

楷書の方は、唐代の楷書ですので、一本の線の起筆・送筆・収筆を大切にして書きましょう。三折の法という言葉をもっと意識すると上達しますよ。

果敢に草書にチャレンジしてくれる方が何人もいて嬉しく思います。”敷・華・就”までは、一筆書きで書かれているのに、”実”で途切れてしまったのが惜しかったです。素敵な”草書の華”が咲きぞろいましたよ。名前もしっかりと草書で書かれていました。草書で本文を書いて、氏名が行書の方は、字典で調べてみても良いですね。こんな崩し方になるんだと気づいて楽しくなるかもしれませんよ。

行書の方は、文字が大きすぎたかな。今回の課題は、すべて見映えのする字ばかりでしたが、”敷”と”貫”をもう少し小粒にするだけで紙面がまとまったはずです。

すみません、草書の方ももう少し小粒にお書きになって、余白を生かすとより流美な作品になると思います。

楷書の方は、唐代の楷書ですので、一本の線の起筆・送筆・収筆を大切にして書きましょう。三折の法という言葉をもっと意識すると上達しますよ。

[岡田明洋]

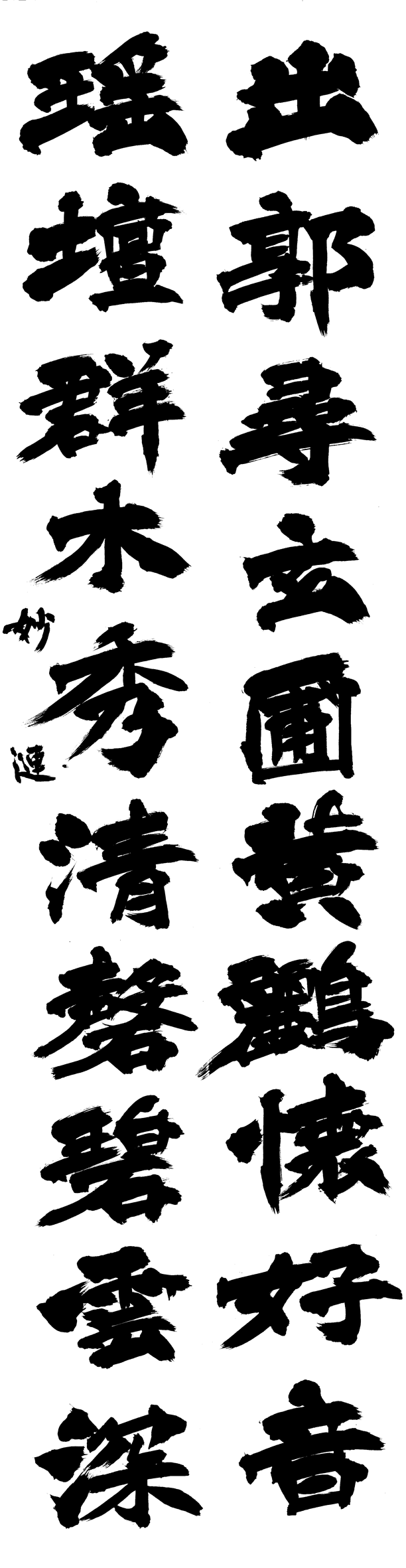

条幅部

|  |

|  |

【選出所感】

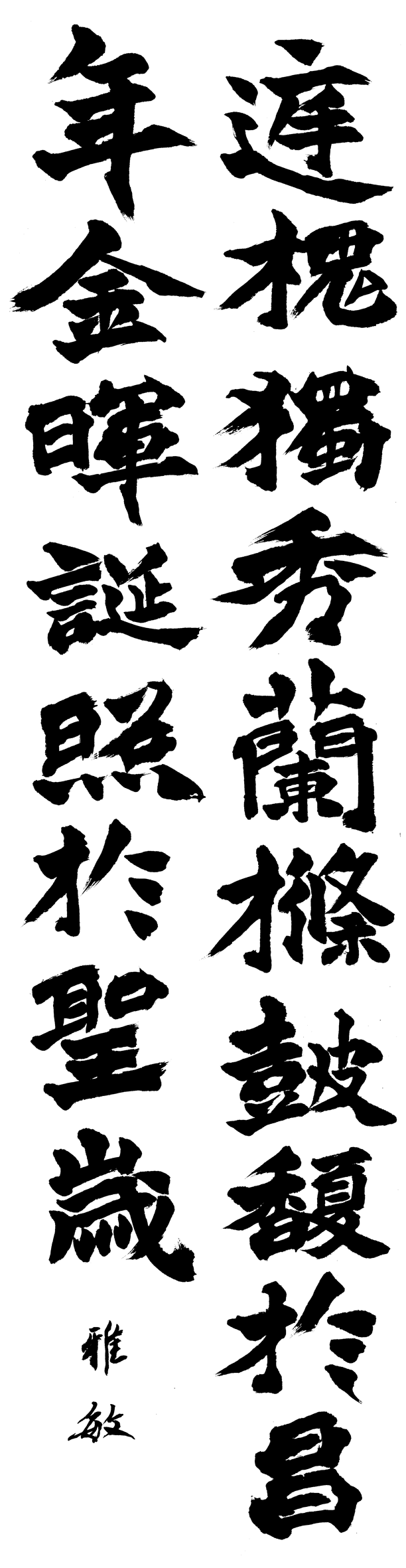

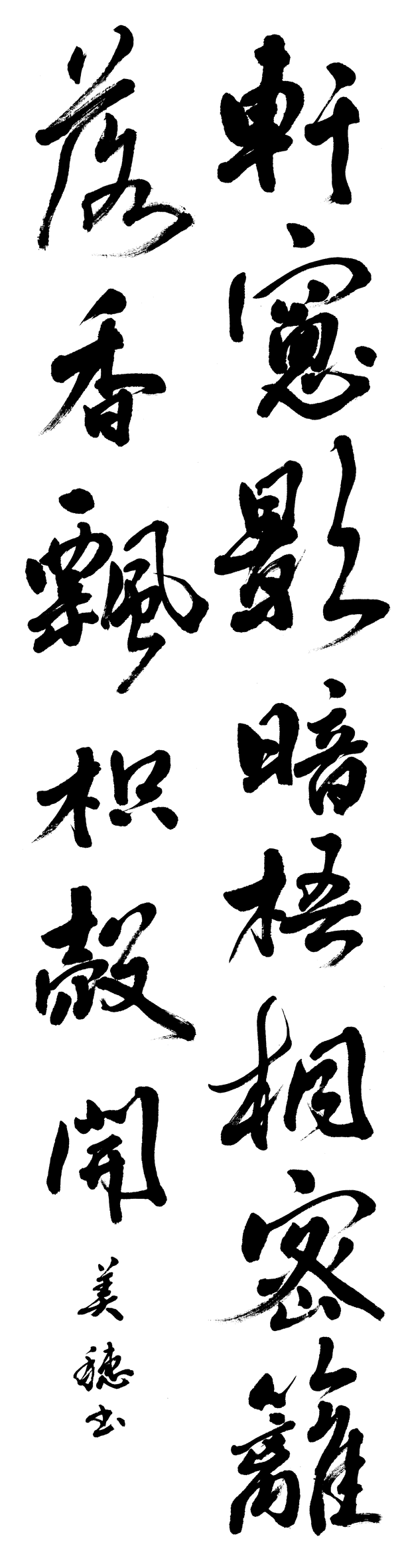

笙扇 A縦 七言絶句 28字 秦隷

琴舟 A縦 五言律詩他 140字 米芾調

芳竹 A縦 七言絶句 28字 秦隷

澄璇 A縦 臨 張猛龍碑 36字 北魏楷書

理名 B横 五言律詩 40字 八分隷

翔川 A縦 八言碑 16字 趙之謙調

菜摘 A縦 五言律詩二首 80字 八分隷

藍泉 A横 五言律詩 40字 行書単体

百華 A縦 五言古詩 50字 連綿草書

菜穂 A縦 五言律詩 40字 行書単体

妙連 A縦 臨 張猛龍碑 40字 北魏楷書

青蘭 A縦 五言律詩 40字 木簡八分隷

志歩 B横 五言律詩 40字 八分隷

紫雲 A縦 五言律詩 40字 隷書

読売書法展入選者の皆さんのサイズと字数と作品のベースの書体・書風を記しました。条幅部に出品される半切の2.25倍の大きさの紙になります。来年新たな挑戦者が出ることを期待してここに記しました。

笙扇 A縦 七言絶句 28字 秦隷

琴舟 A縦 五言律詩他 140字 米芾調

芳竹 A縦 七言絶句 28字 秦隷

澄璇 A縦 臨 張猛龍碑 36字 北魏楷書

理名 B横 五言律詩 40字 八分隷

翔川 A縦 八言碑 16字 趙之謙調

菜摘 A縦 五言律詩二首 80字 八分隷

藍泉 A横 五言律詩 40字 行書単体

百華 A縦 五言古詩 50字 連綿草書

菜穂 A縦 五言律詩 40字 行書単体

妙連 A縦 臨 張猛龍碑 40字 北魏楷書

青蘭 A縦 五言律詩 40字 木簡八分隷

志歩 B横 五言律詩 40字 八分隷

紫雲 A縦 五言律詩 40字 隷書

読売書法展入選者の皆さんのサイズと字数と作品のベースの書体・書風を記しました。条幅部に出品される半切の2.25倍の大きさの紙になります。来年新たな挑戦者が出ることを期待してここに記しました。

[岡田明洋]

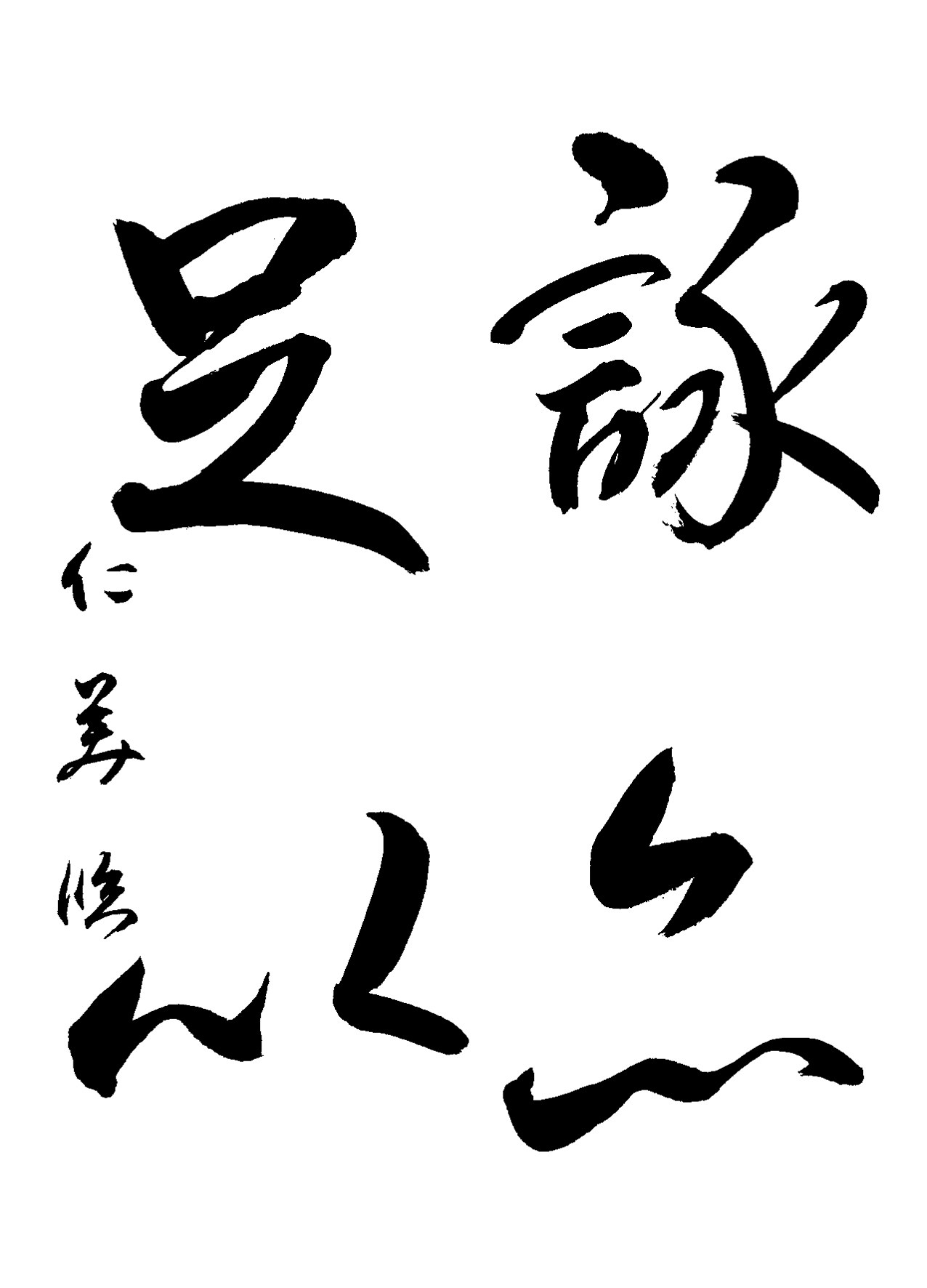

臨書部

【選出所感】

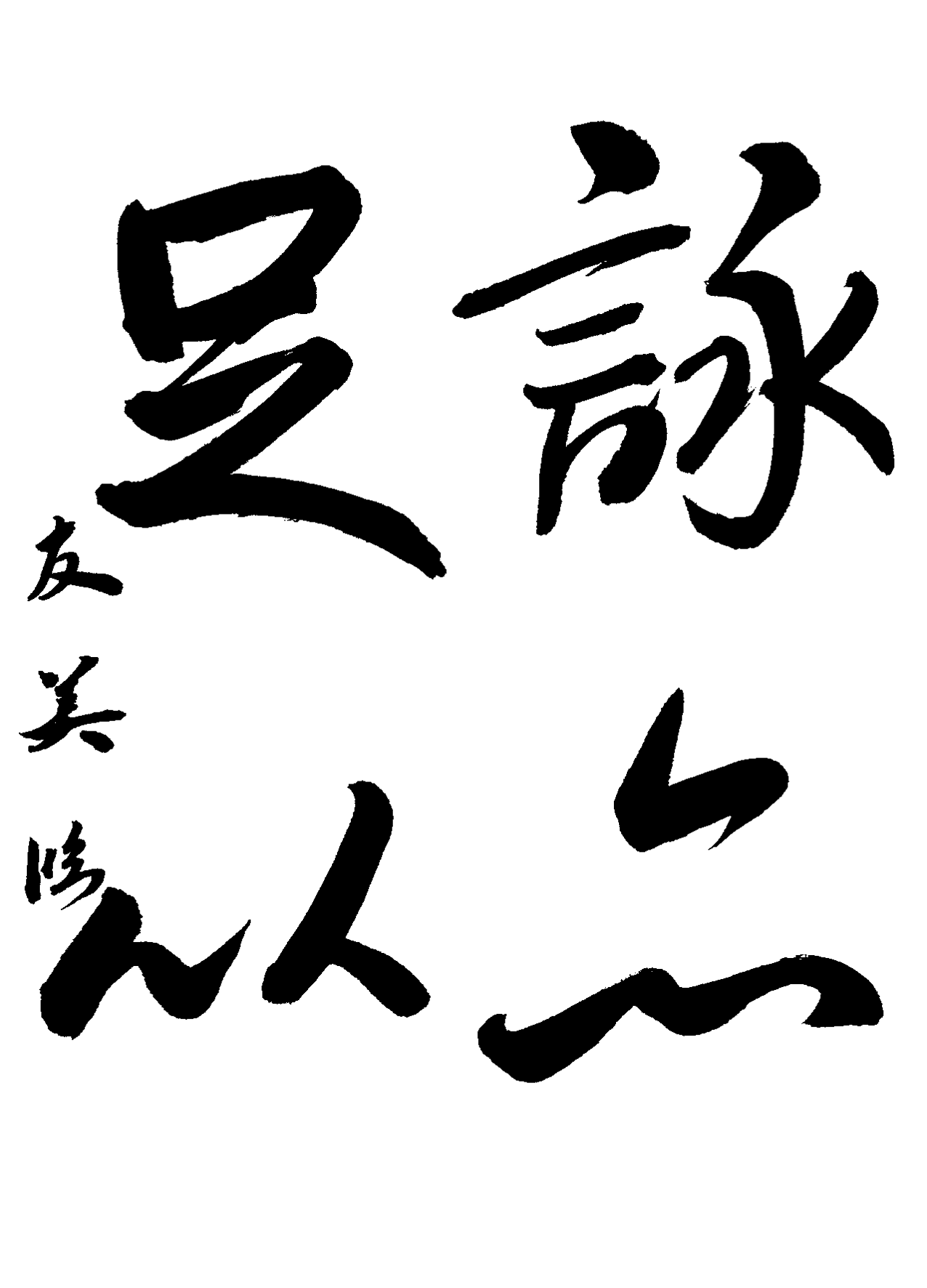

今回の課題もまとまって臨書するのが大変でしたね。上段はやや密度のある漢字。下段は疎の文字でしたから、まとめるのに一苦労したことだと思います。

“詠”は細線を用いながらもゴンベンは筆管をやや右側に倒したままに上から下へと流れるように運筆すればよいですね。難しいのは、旁の一画目から二画目とさらには終筆へと、右回転の円運動を巧みに用いる技法でしたね。

“亦”は中心は真下にありますが、重さは左サイドを重くしているのがミソかもしれません。

“足”は思った以上に、中心が真下に通っているということでしょう。本当なら王羲之系統の文字はもっと左傾の構造をしていると思います。

“以”もっと偏と旁の移動にリズムがあればよかったと思います。

今回の課題もまとまって臨書するのが大変でしたね。上段はやや密度のある漢字。下段は疎の文字でしたから、まとめるのに一苦労したことだと思います。

“詠”は細線を用いながらもゴンベンは筆管をやや右側に倒したままに上から下へと流れるように運筆すればよいですね。難しいのは、旁の一画目から二画目とさらには終筆へと、右回転の円運動を巧みに用いる技法でしたね。

“亦”は中心は真下にありますが、重さは左サイドを重くしているのがミソかもしれません。

“足”は思った以上に、中心が真下に通っているということでしょう。本当なら王羲之系統の文字はもっと左傾の構造をしていると思います。

“以”もっと偏と旁の移動にリズムがあればよかったと思います。

[岡田明洋]

随意部

|  |

|  |

【選出所感】

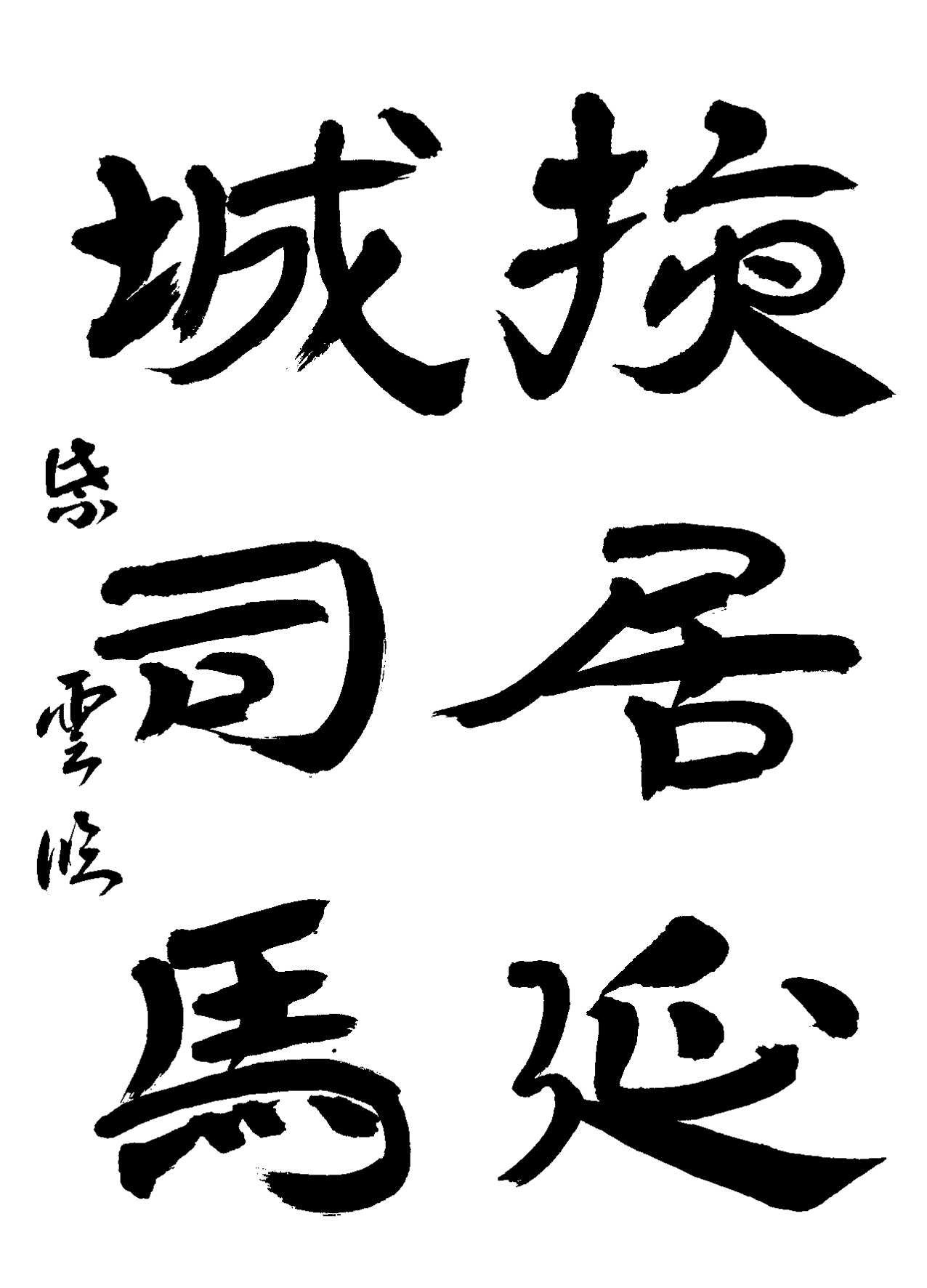

隷書の臨書作品が目立つようになりました。以前にも記しましたが、隷書は草書、行書、楷書の親のような存在です。唐代楷書になりますと、文字構造は一変してしまいますが、隷草(書道講座の隷書編の文中には、西川寧先生が、隷書から草書へ転じる書体を草隷と呼ばれていましたが、近年、富田淳先生がこの書体を隷草と呼んでいたので、今年に入ってからお弟子さんにもこの書体を隷草と言って指導しています。ちなみに草隷は、篆書の走り書き化をして後の隷書を生み出すようになった秦隷を指しています。)から、行書・北魏楷書までは、隷書の持つ、左サイドの空間を広くとる構造をとります。つまり、王羲之の書や造像記の文字の構えと同じです。

又、隷書の持つ蔵鋒の起筆を学べば、行書や草書などの裏(逆)から入る起筆も自然と身につくと思います。

「淳社」は隷書から入ると思っていただいても良いと思います。

隷書の臨書作品が目立つようになりました。以前にも記しましたが、隷書は草書、行書、楷書の親のような存在です。唐代楷書になりますと、文字構造は一変してしまいますが、隷草(書道講座の隷書編の文中には、西川寧先生が、隷書から草書へ転じる書体を草隷と呼ばれていましたが、近年、富田淳先生がこの書体を隷草と呼んでいたので、今年に入ってからお弟子さんにもこの書体を隷草と言って指導しています。ちなみに草隷は、篆書の走り書き化をして後の隷書を生み出すようになった秦隷を指しています。)から、行書・北魏楷書までは、隷書の持つ、左サイドの空間を広くとる構造をとります。つまり、王羲之の書や造像記の文字の構えと同じです。

又、隷書の持つ蔵鋒の起筆を学べば、行書や草書などの裏(逆)から入る起筆も自然と身につくと思います。

「淳社」は隷書から入ると思っていただいても良いと思います。

[岡田明洋]

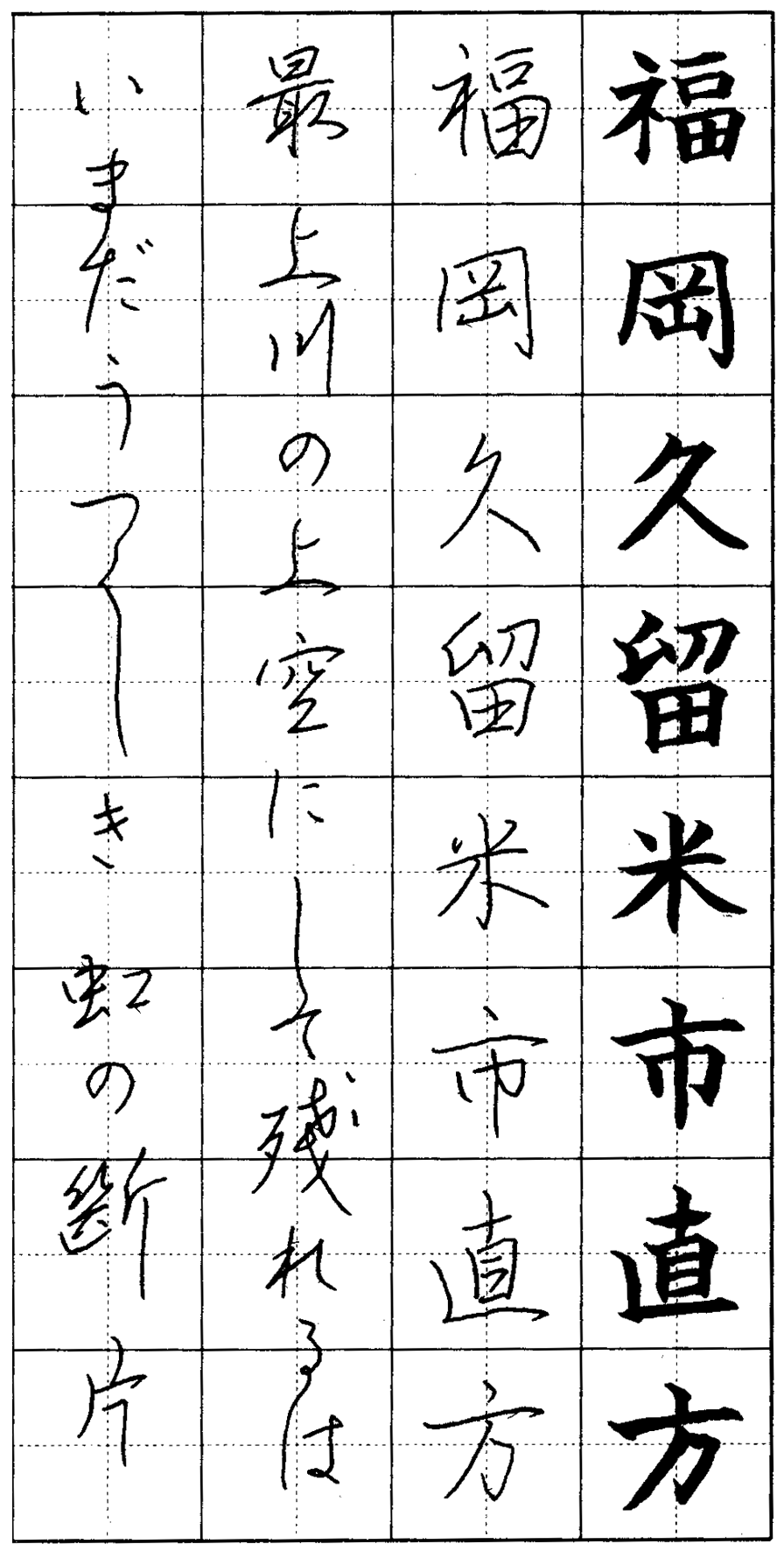

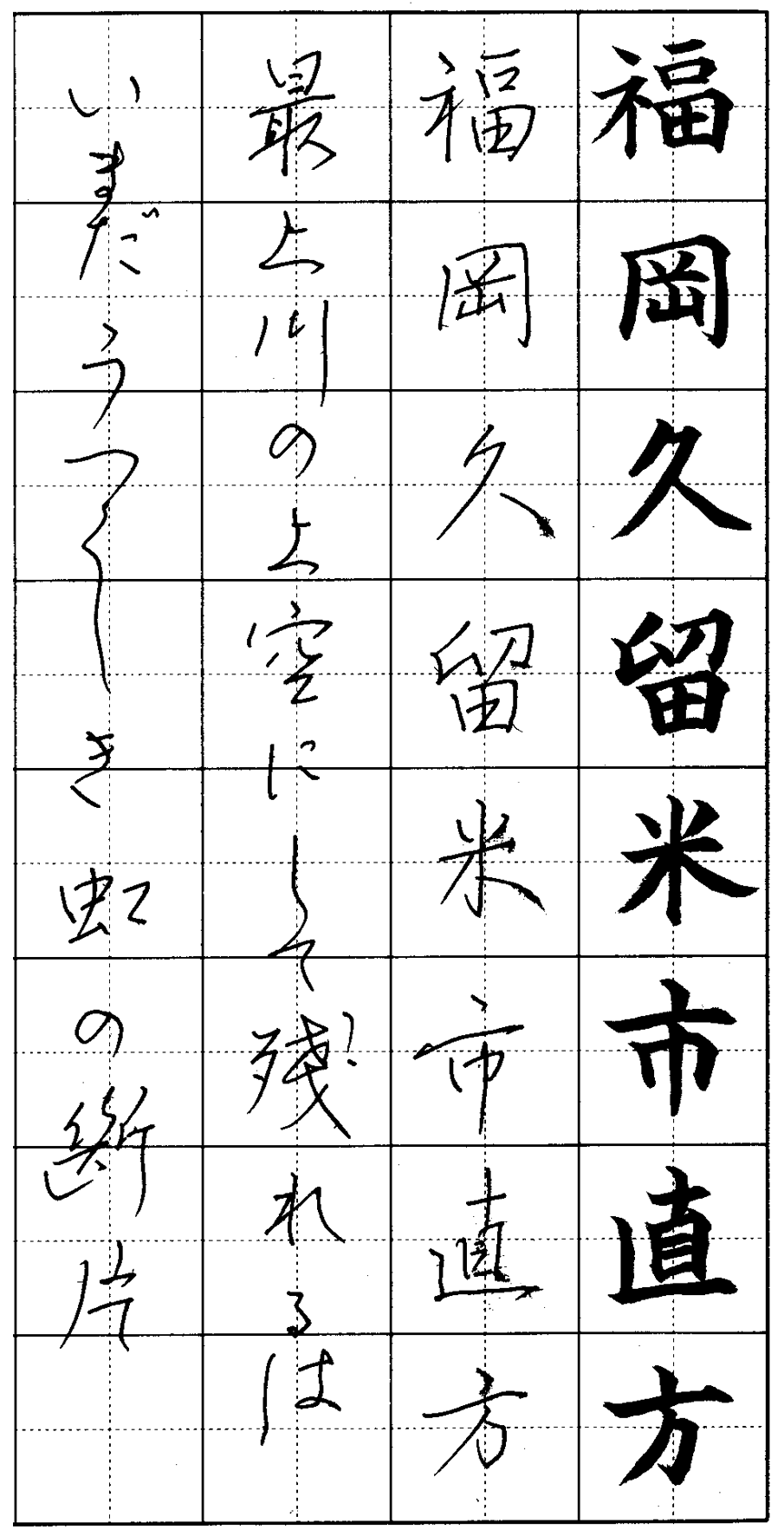

実用書部

【選出所感】

細字における筆の構え方が皆さん随分良くなってきているのでしょう。必要以上に太い線が目につかなくなりました。特に縦画の筆力が安定してきりっとした線になっています。

ただ、接筆に難があるようです。”福”と”留”の中に田がありますが、田の中心の縦画が下の横画より出てしまった方が何人かいます。同様に”岡”の山の中心線がわずかですが、出ているように見える作品もあります。このような方は、小筆を操作しながら、まえのパーツを確認しながら長さを決めましょう。

口と口の中に横線がある字。例えば今回の課題ですと”福”の口と田、”畠”の田、”直”の目、すべて左サイドの縦画はわずかでも下に出すようにしてください。

和歌は”残”や”断”に旧字体を用いましたが、とても流れのある作品を書いてくれたように思います。ペン字の地名書きもゆったりとした書き振りの作品が多くありました。この調子です。

細字における筆の構え方が皆さん随分良くなってきているのでしょう。必要以上に太い線が目につかなくなりました。特に縦画の筆力が安定してきりっとした線になっています。

ただ、接筆に難があるようです。”福”と”留”の中に田がありますが、田の中心の縦画が下の横画より出てしまった方が何人かいます。同様に”岡”の山の中心線がわずかですが、出ているように見える作品もあります。このような方は、小筆を操作しながら、まえのパーツを確認しながら長さを決めましょう。

口と口の中に横線がある字。例えば今回の課題ですと”福”の口と田、”畠”の田、”直”の目、すべて左サイドの縦画はわずかでも下に出すようにしてください。

和歌は”残”や”断”に旧字体を用いましたが、とても流れのある作品を書いてくれたように思います。ペン字の地名書きもゆったりとした書き振りの作品が多くありました。この調子です。

[岡田明洋]