選者選評 岡田明洋

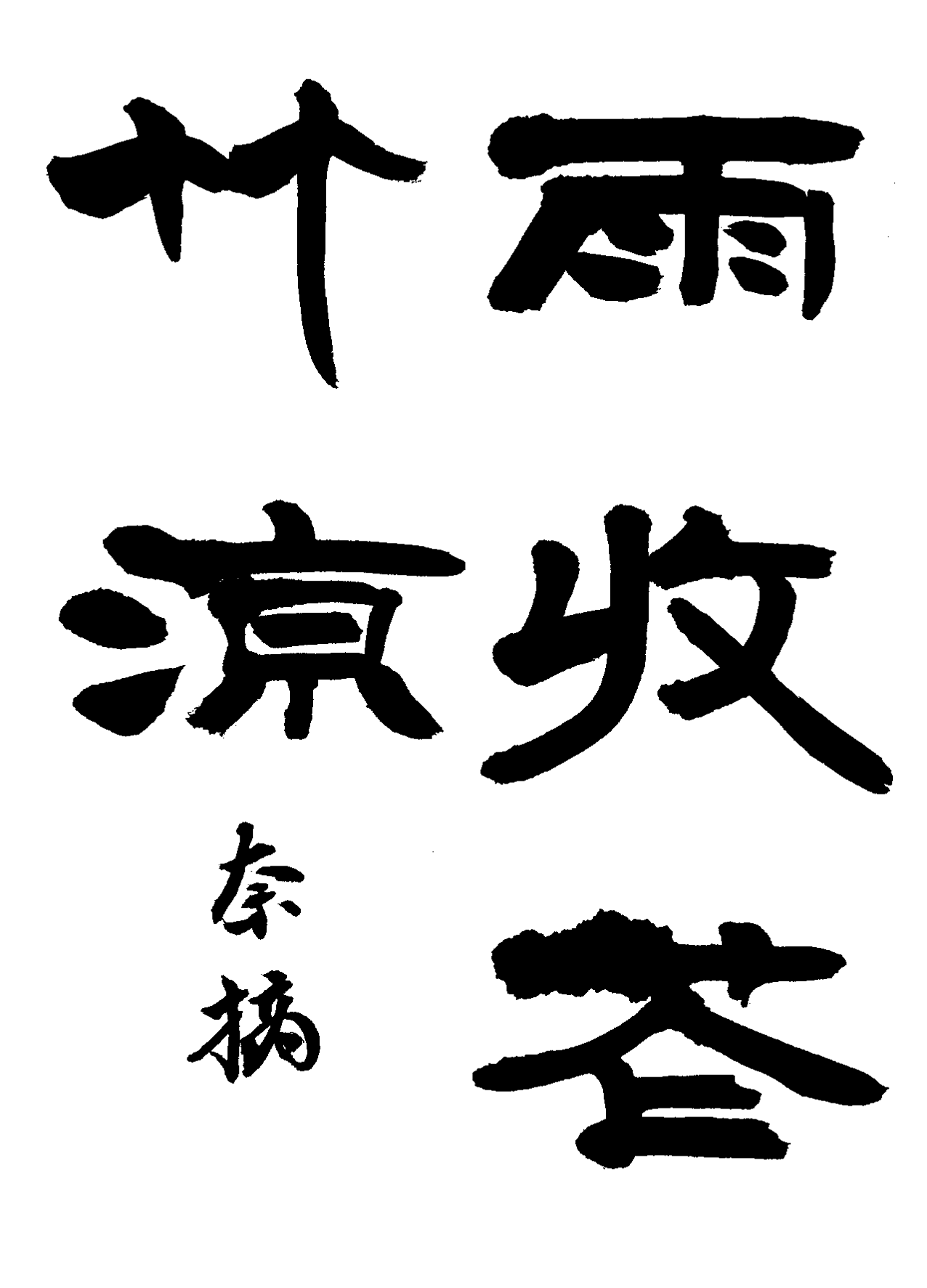

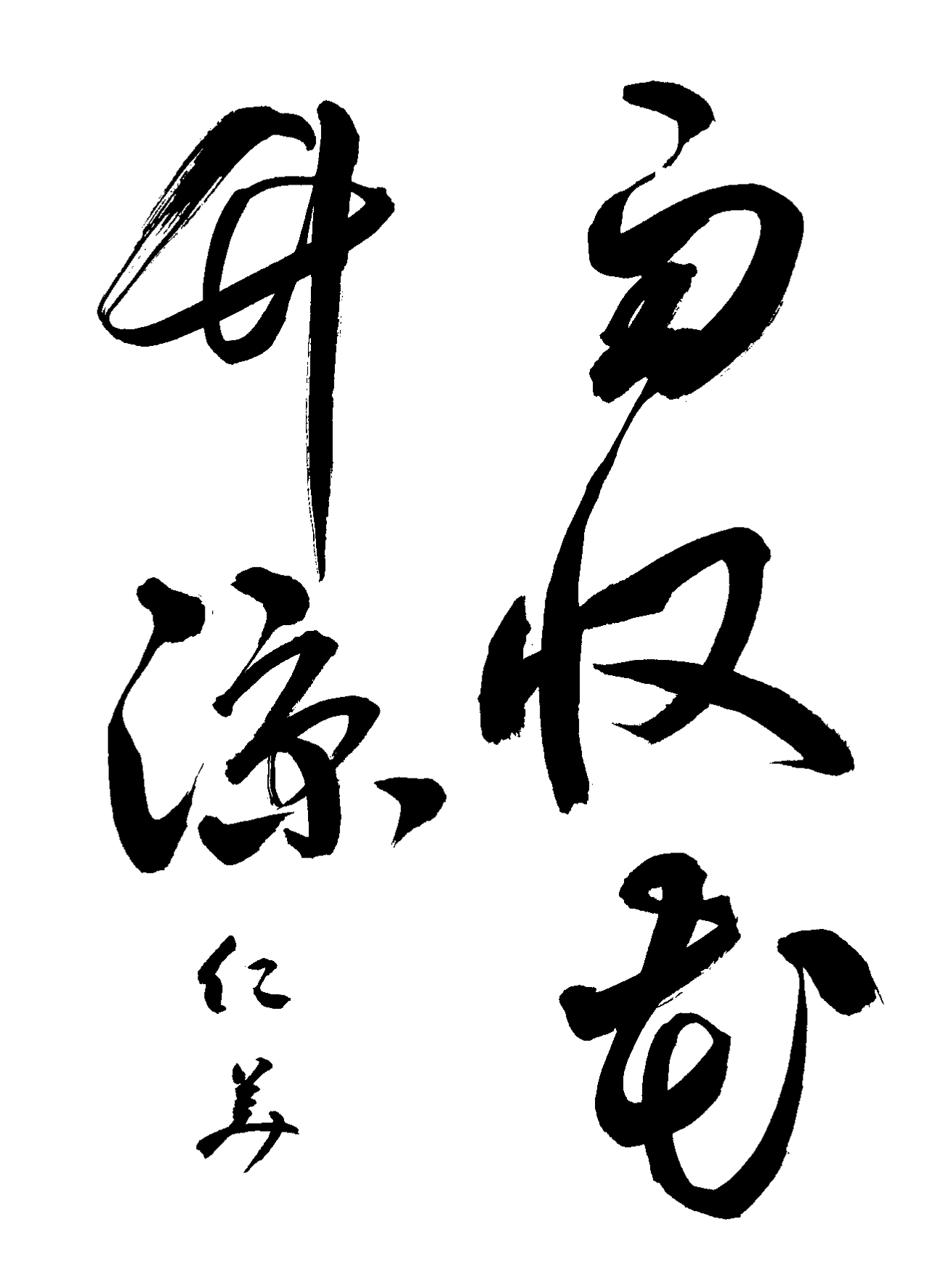

実用書部

※作品は押すと単体で表示されます

|  |

|  |

【選出所感】

正直言って、私は細字が苦手です、というより、私にとって書の楽しみとは、秦以降どのような変遷を経て、隷書そして、草・行・楷と書体が成立していったかを知ることにありました。その書体を通して、自分の思いを表現することにありました。

それでも今回、石川県のお弟子のところに行って、実用書の指導もしてきましたので、先月号よりは、ましなお手本を書きたいと思い、実用書のマスの中に、九成宮やら、智永の真書(楷書)の臨書を随分してからお手本書きをしました。そのときふっと力が抜けた線が引けた感覚が私の中に宿ったように感じました。

しかし、締切日に、また力が入ってしまったのか、いつもと大差ない手本になってしまい恥ずかしく思いました。

その翌日、「明鏡止水」というテレビ番組を見ました。二刀流を復活させた大谷翔平選手を冠にした「侍・大谷翔平」に魅せられただけですが、球を持つ力の入れ具合と筆を握ることの類似点が多々あり、興味深く見ました。(条幅部、選出所感につづく)

正直言って、私は細字が苦手です、というより、私にとって書の楽しみとは、秦以降どのような変遷を経て、隷書そして、草・行・楷と書体が成立していったかを知ることにありました。その書体を通して、自分の思いを表現することにありました。

それでも今回、石川県のお弟子のところに行って、実用書の指導もしてきましたので、先月号よりは、ましなお手本を書きたいと思い、実用書のマスの中に、九成宮やら、智永の真書(楷書)の臨書を随分してからお手本書きをしました。そのときふっと力が抜けた線が引けた感覚が私の中に宿ったように感じました。

しかし、締切日に、また力が入ってしまったのか、いつもと大差ない手本になってしまい恥ずかしく思いました。

その翌日、「明鏡止水」というテレビ番組を見ました。二刀流を復活させた大谷翔平選手を冠にした「侍・大谷翔平」に魅せられただけですが、球を持つ力の入れ具合と筆を握ることの類似点が多々あり、興味深く見ました。(条幅部、選出所感につづく)

[岡田明洋]

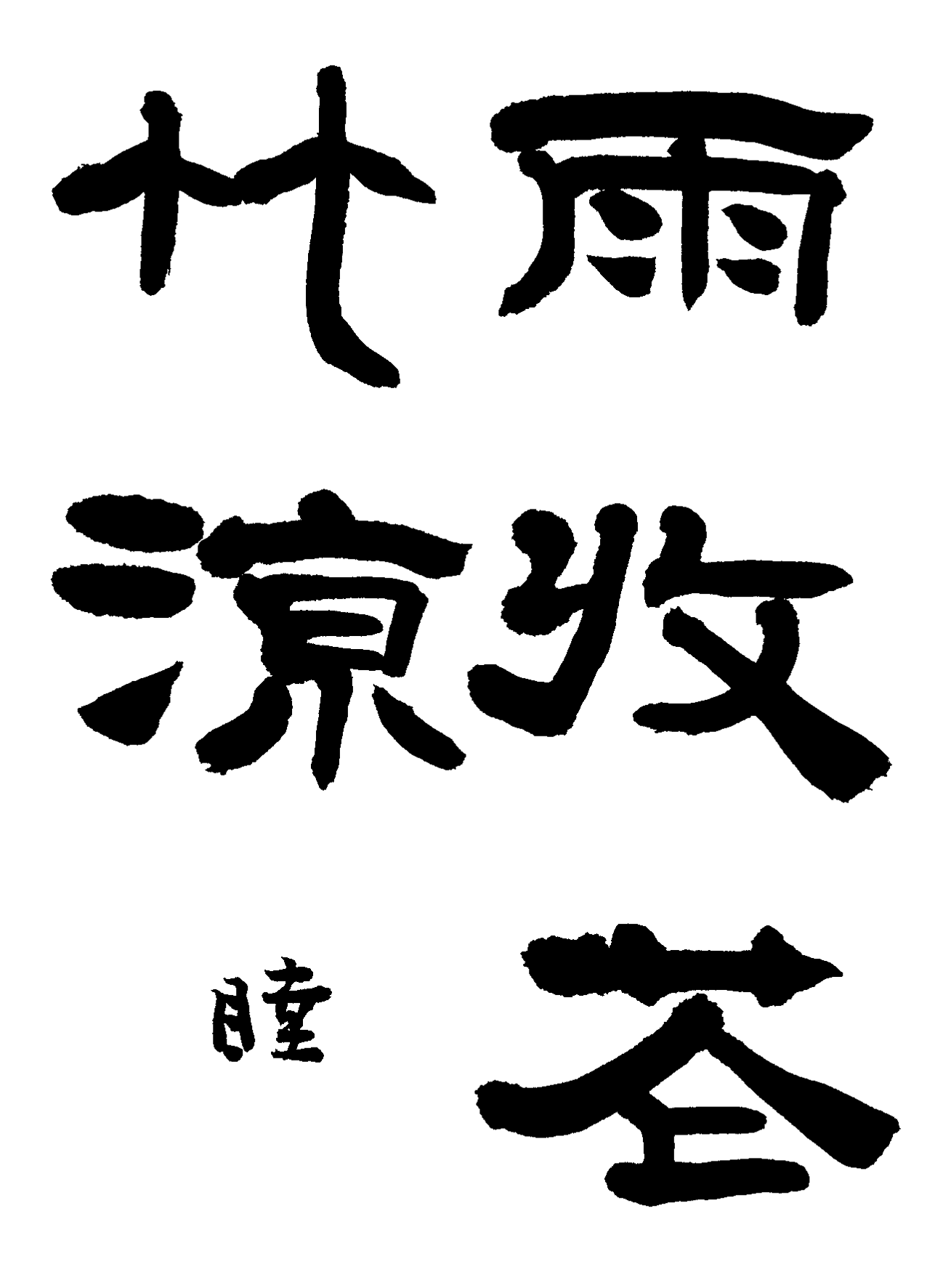

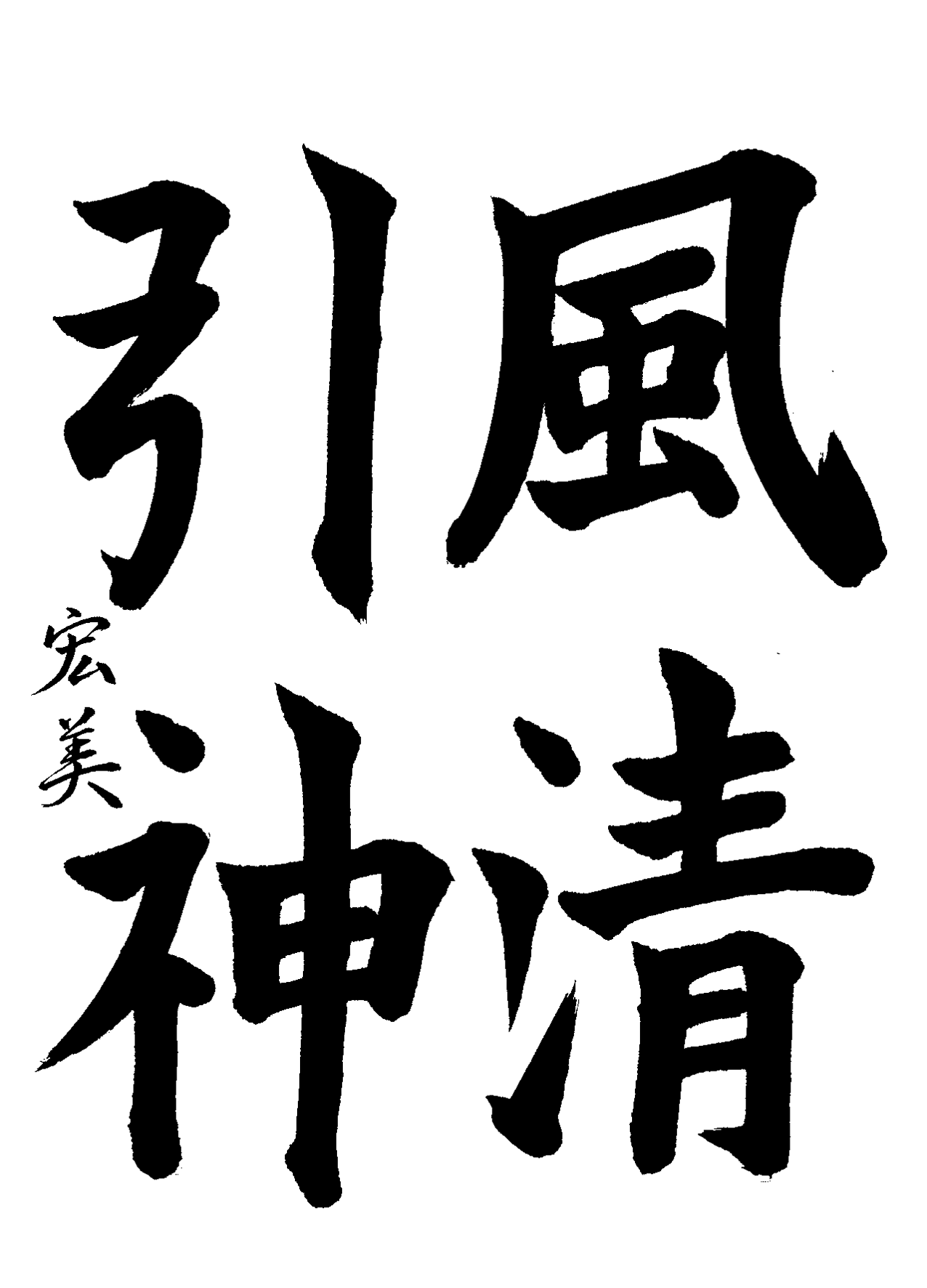

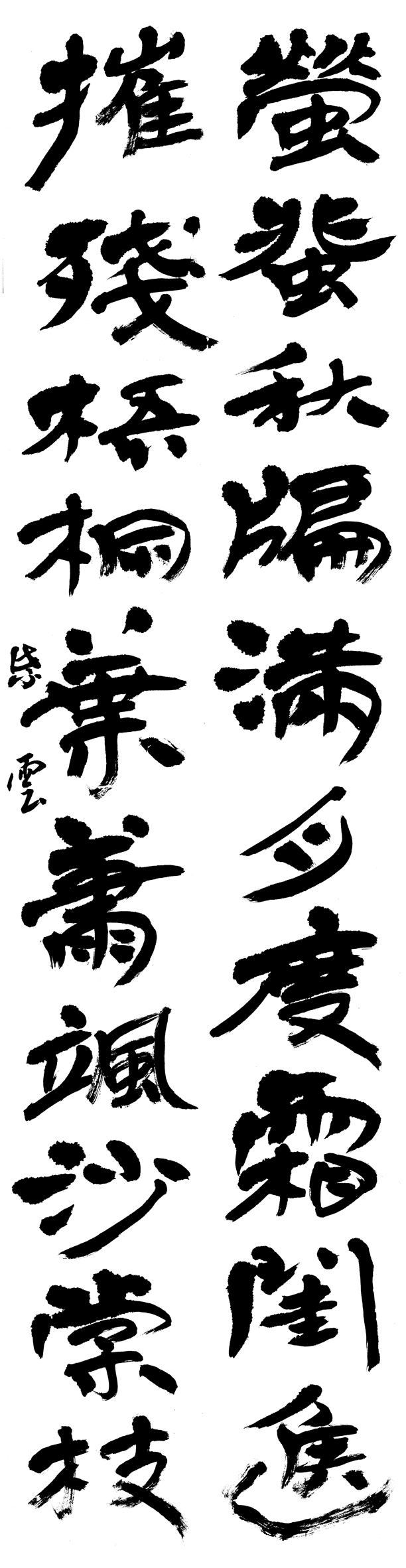

漢字規定部(初段以上)

【選出所感】

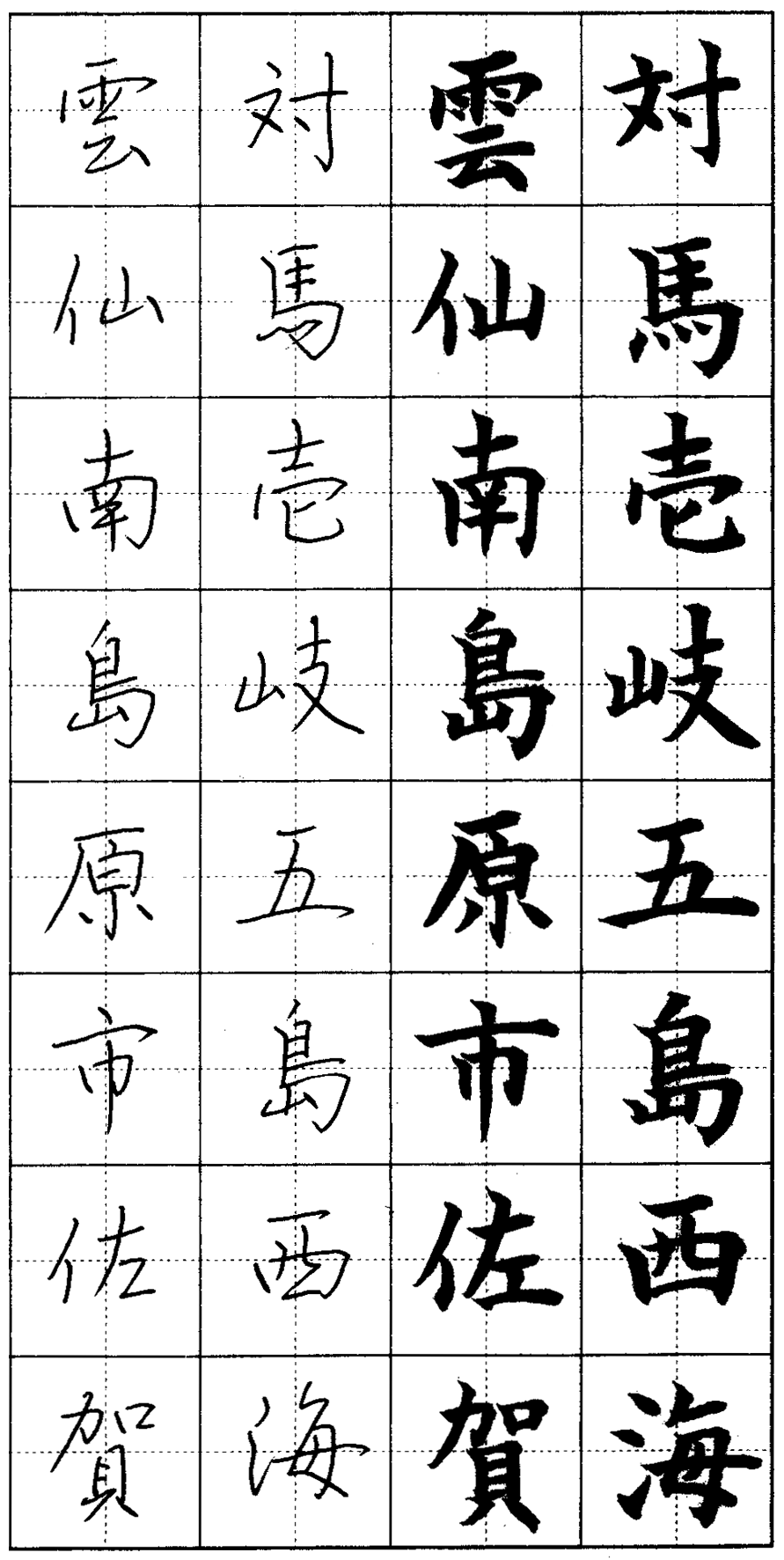

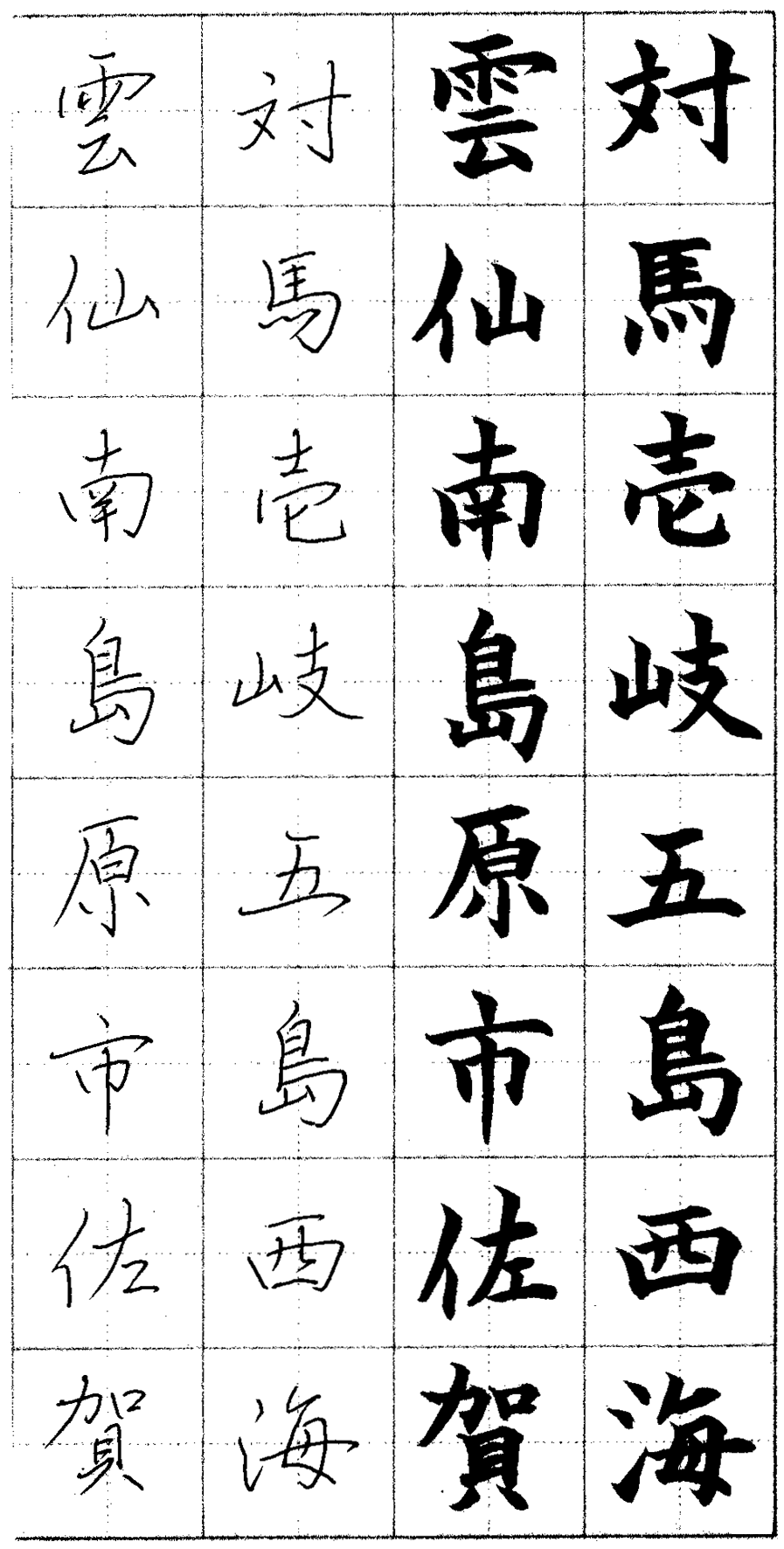

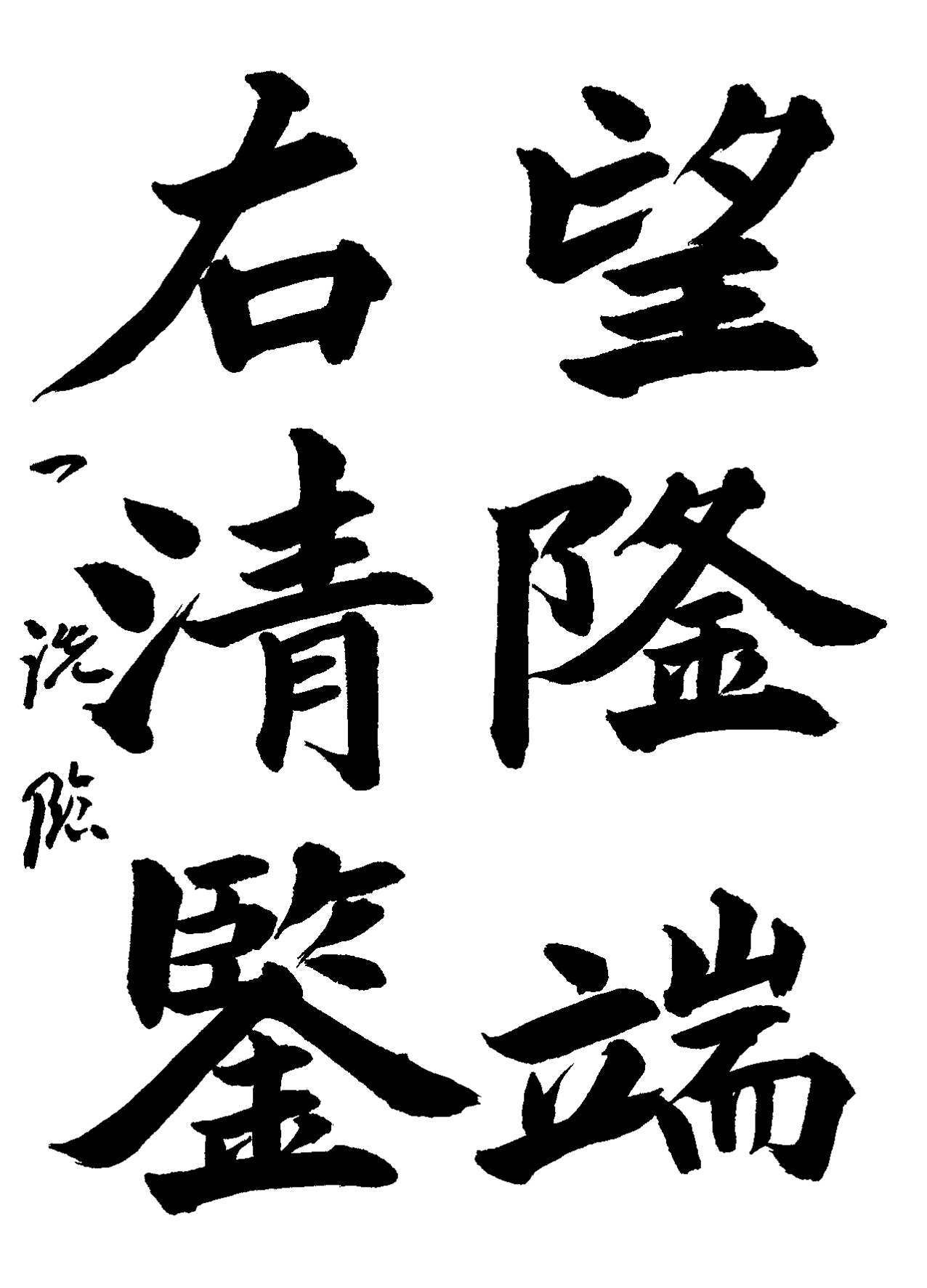

唐代楷書風に書かれた方は、普段一番なじみのある書き振りであるために、やや早書きしている感じがします。起筆の角度、空間の統一性など規範性が高いので、そのあたりを意識して、もう少し落ち着いて書きましょう。

北魏楷書はとにかくエネルギッシュに!玲香さん、文子さん、もう少し紙面に対して抵抗感を表現しましょう。合言葉は「気満」です。少し文字が大きくなってもいいので、渾身の作を!

行書。平均点は高いのですが、もう一つ俯仰法が用いられていないようで、やはりリズムが表出されていません。俯・仰でも陰・陽でも裏・表でも構いませんので、口ずさみながら書いてみましょう。

草書の方も良く書けているのですが、転折部にお団子を作らないことが肝心です。どなたが掲載されても良い出来栄えです。

隷書の出品点数が、行書に匹敵するくらいに多かったのには私としては、大いに勇気づけられました。隷書は草・行・楷の親ですから!

唐代楷書風に書かれた方は、普段一番なじみのある書き振りであるために、やや早書きしている感じがします。起筆の角度、空間の統一性など規範性が高いので、そのあたりを意識して、もう少し落ち着いて書きましょう。

北魏楷書はとにかくエネルギッシュに!玲香さん、文子さん、もう少し紙面に対して抵抗感を表現しましょう。合言葉は「気満」です。少し文字が大きくなってもいいので、渾身の作を!

行書。平均点は高いのですが、もう一つ俯仰法が用いられていないようで、やはりリズムが表出されていません。俯・仰でも陰・陽でも裏・表でも構いませんので、口ずさみながら書いてみましょう。

草書の方も良く書けているのですが、転折部にお団子を作らないことが肝心です。どなたが掲載されても良い出来栄えです。

隷書の出品点数が、行書に匹敵するくらいに多かったのには私としては、大いに勇気づけられました。隷書は草・行・楷の親ですから!

[岡田明洋]

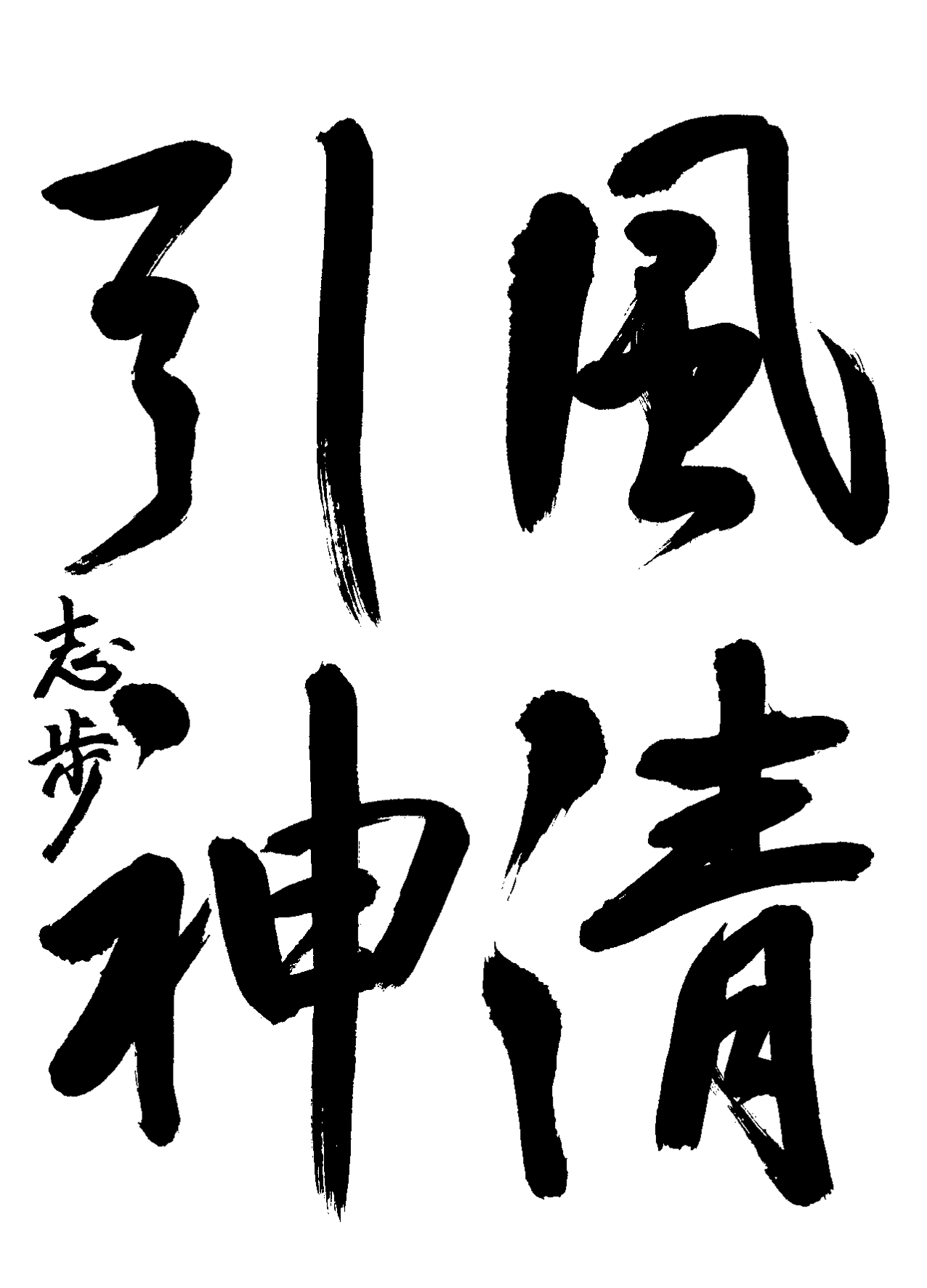

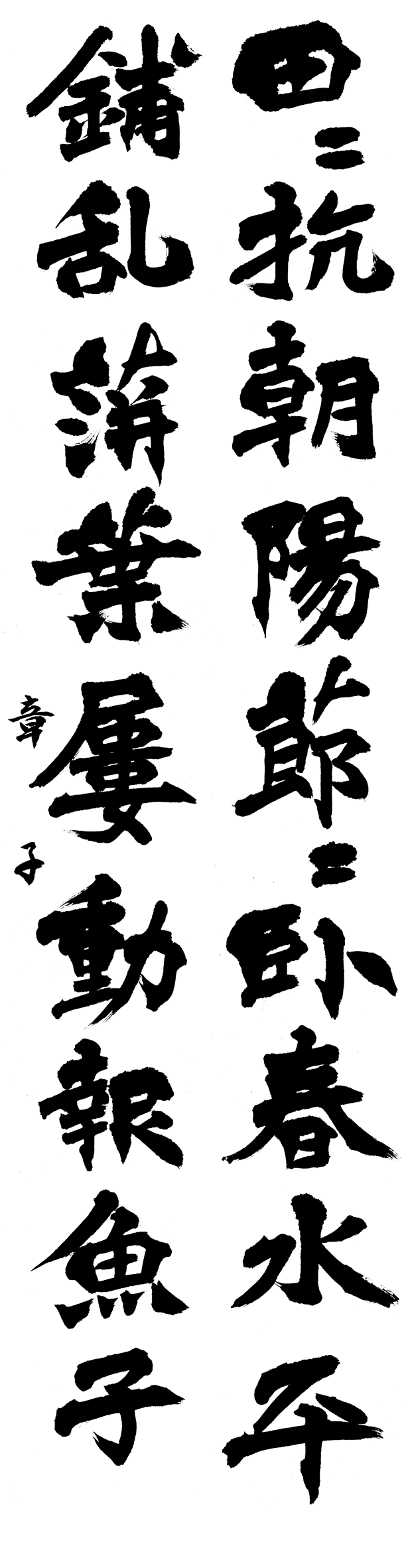

漢字規定部(特級以下)

【選出所感】

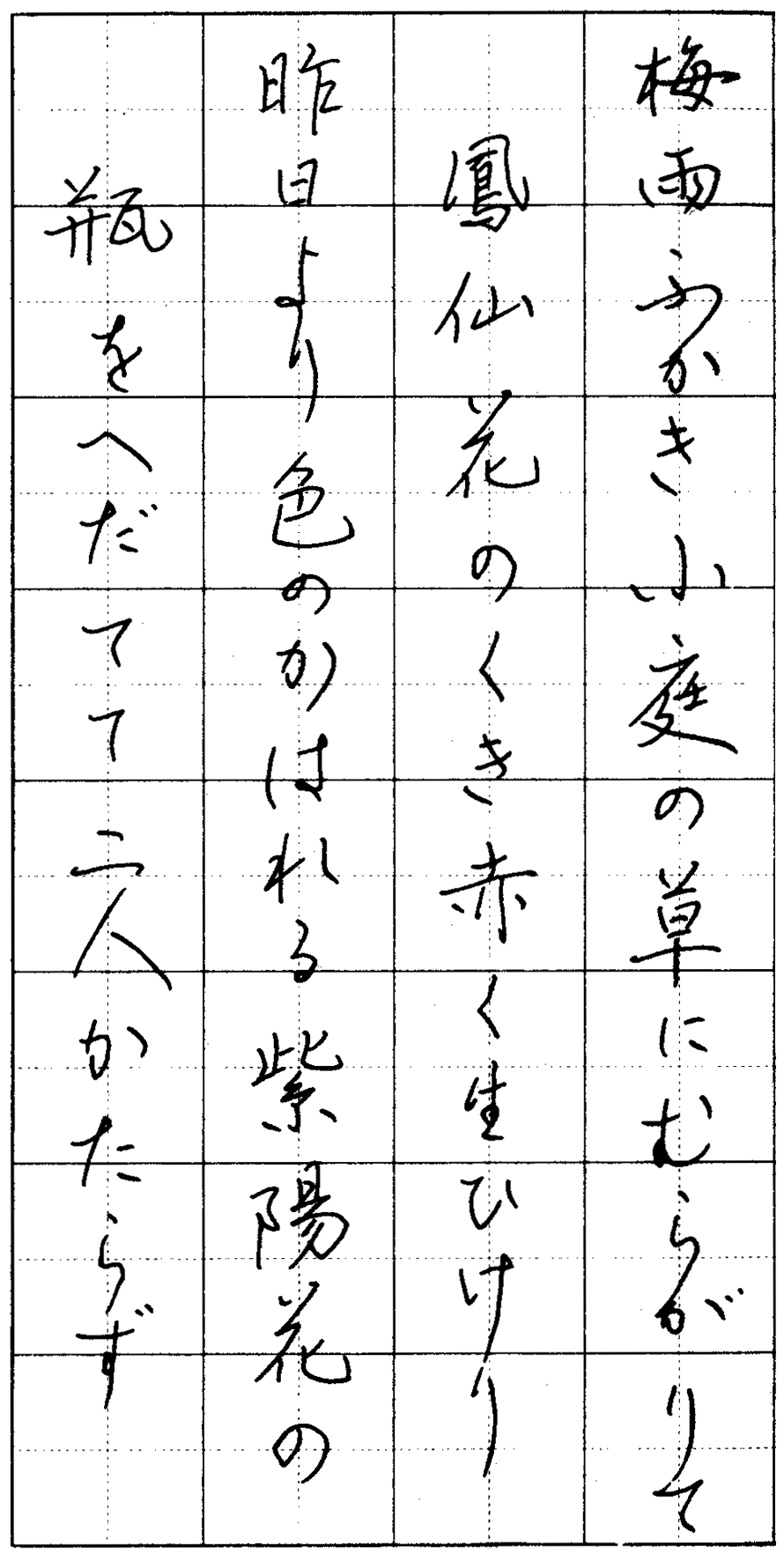

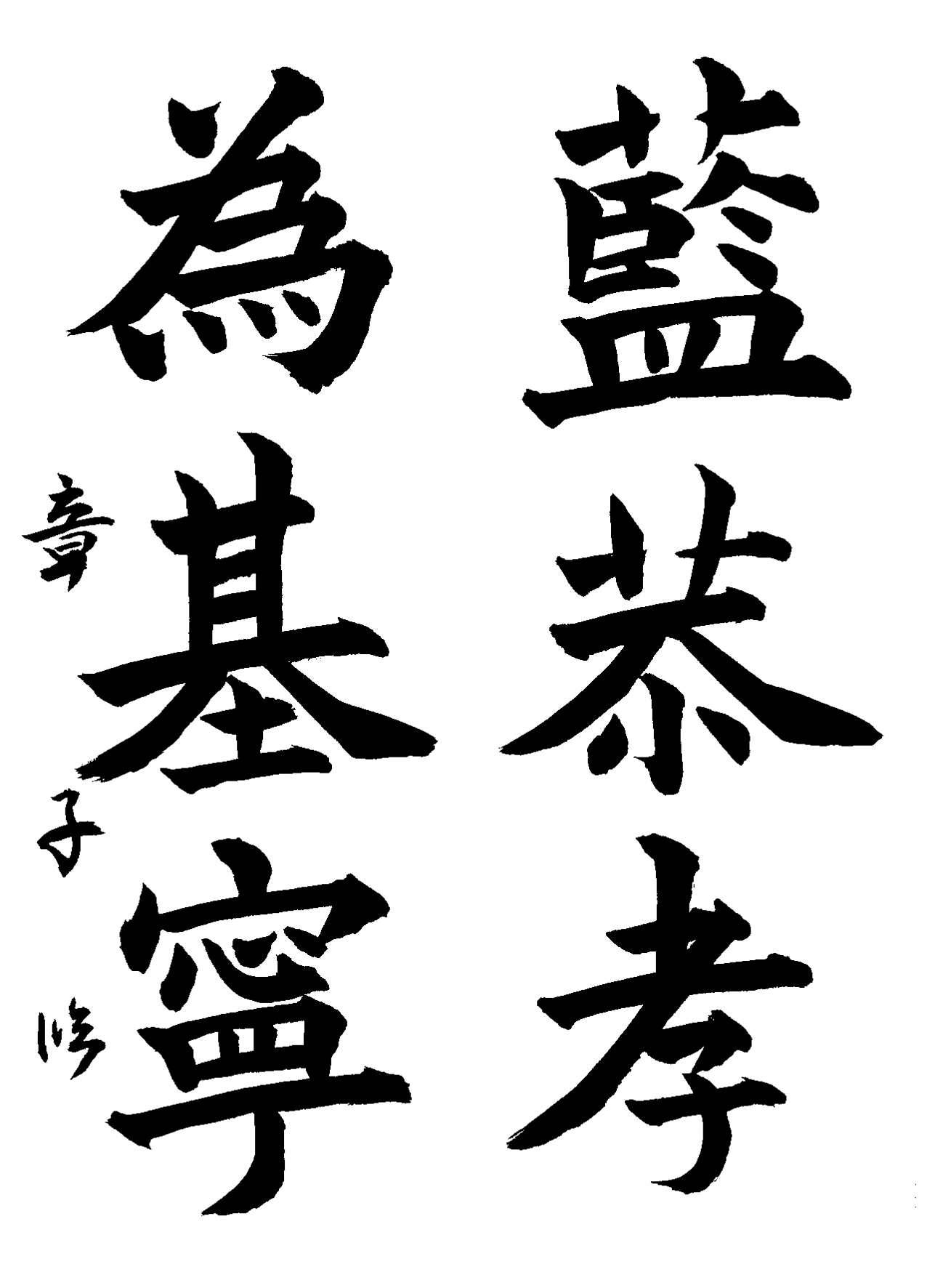

楷書で出品された方。トン・スー・トンつまり「起筆・送筆・収筆」の三カ折のリズムで書かれているかチェックしましょう。起筆と収筆の角度が同じだといいですね。収筆でお団子を作らないために、軸の下の指の用い方に気を付けてください。

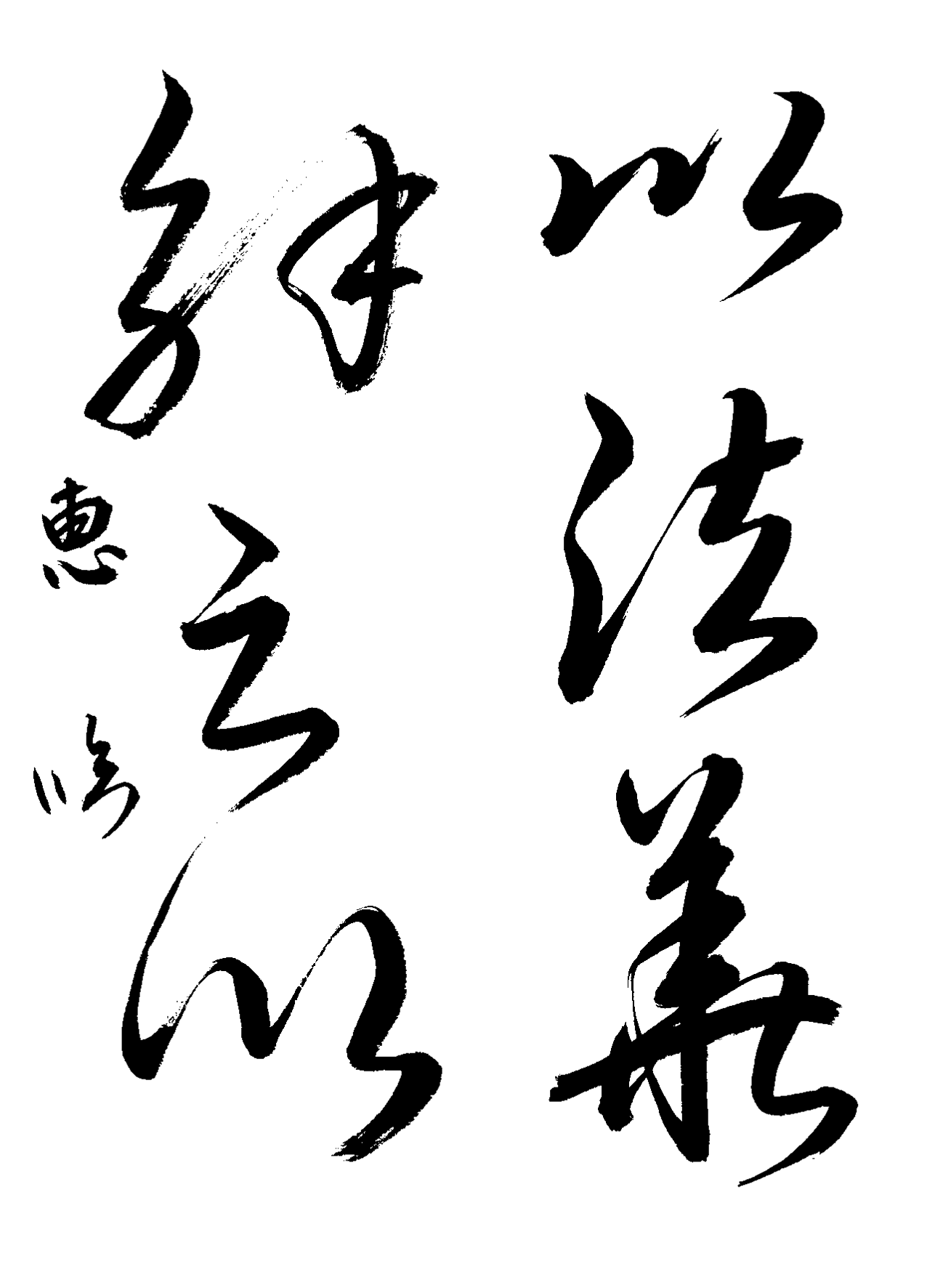

圧倒的に出品点数の多かった行書。皆さんの書き方は、楷書を早書きしたような感じがします。もっと転折のところで円運動を用いて書くと運筆がスムーズなものとなります。行書は、本来隷書を早書きして円運動を用いて書いたところから生まれた書体です。

草書も円運動を用いましょう。里優さん、神の最後のたて画につながる虚画ができて名前の墨量が少なければ掲載されましたよ。「風・清・引」とてもよいので残念でした。

隷書は、草書・行書・楷書三兄弟の親のような存在だと思います。私たちは長い間楷書の恩恵を受けてきたので、どうしても右上がりになってしまいます。とにかく水平を徹底しましょう。

楷書で出品された方。トン・スー・トンつまり「起筆・送筆・収筆」の三カ折のリズムで書かれているかチェックしましょう。起筆と収筆の角度が同じだといいですね。収筆でお団子を作らないために、軸の下の指の用い方に気を付けてください。

圧倒的に出品点数の多かった行書。皆さんの書き方は、楷書を早書きしたような感じがします。もっと転折のところで円運動を用いて書くと運筆がスムーズなものとなります。行書は、本来隷書を早書きして円運動を用いて書いたところから生まれた書体です。

草書も円運動を用いましょう。里優さん、神の最後のたて画につながる虚画ができて名前の墨量が少なければ掲載されましたよ。「風・清・引」とてもよいので残念でした。

隷書は、草書・行書・楷書三兄弟の親のような存在だと思います。私たちは長い間楷書の恩恵を受けてきたので、どうしても右上がりになってしまいます。とにかく水平を徹底しましょう。

[岡田明洋]

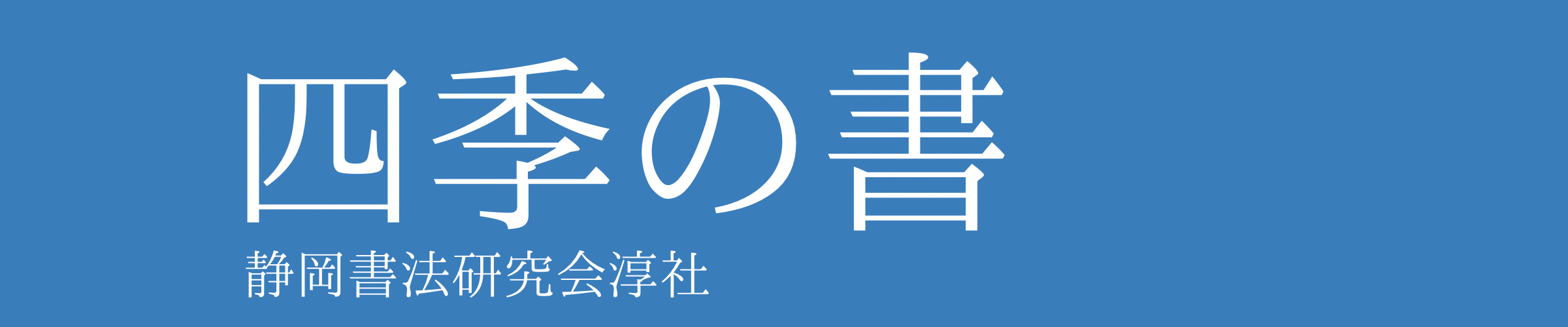

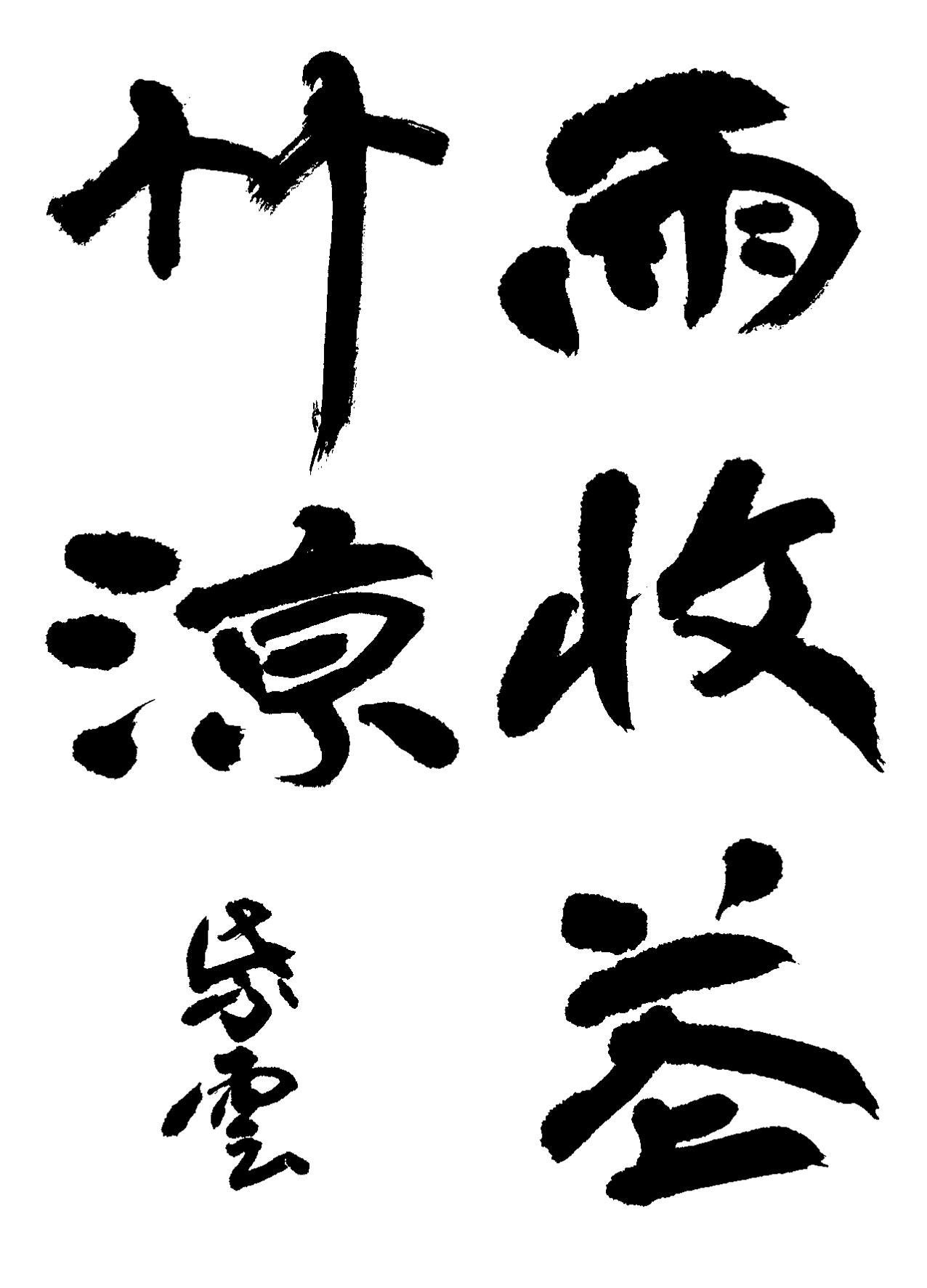

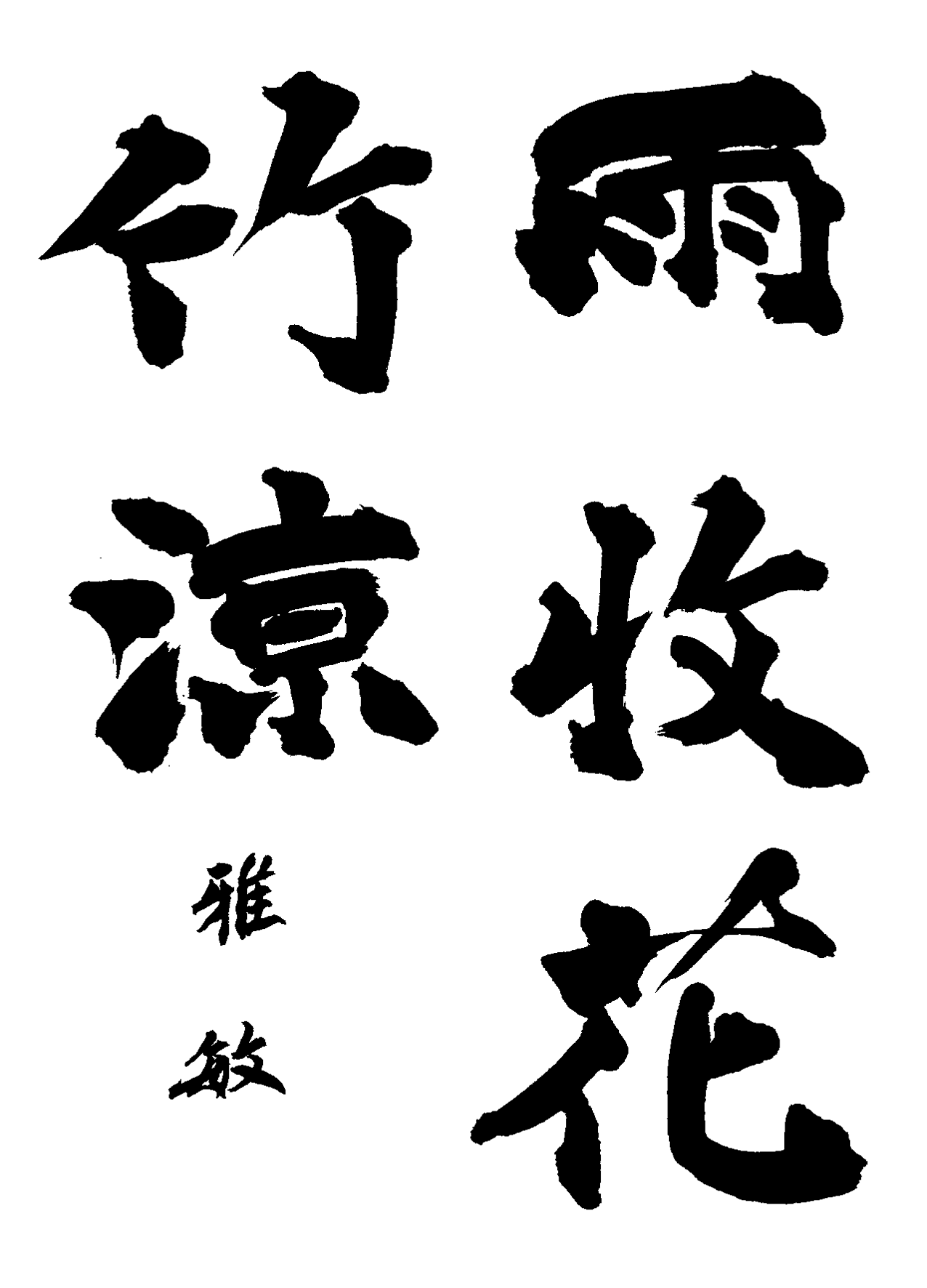

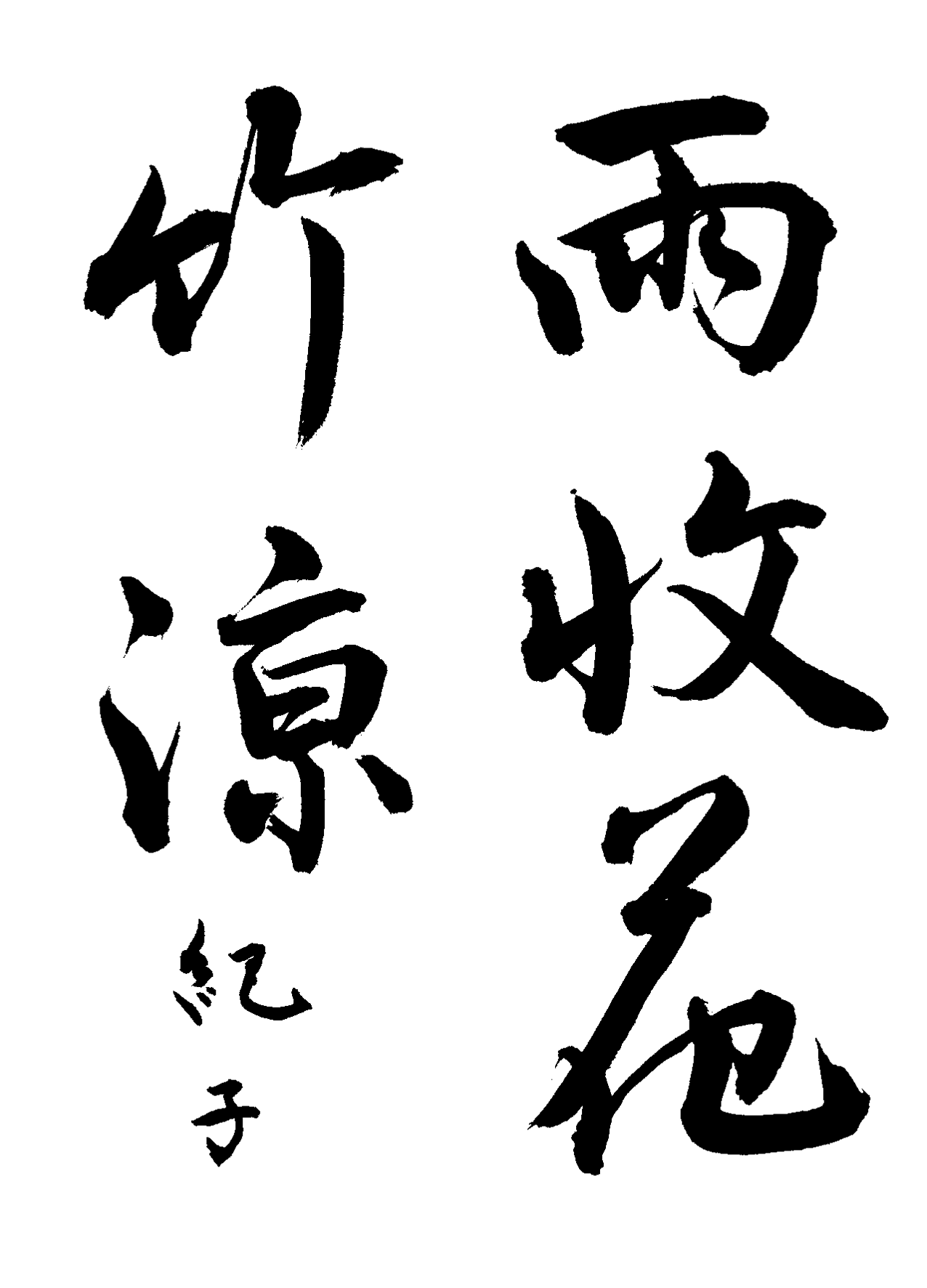

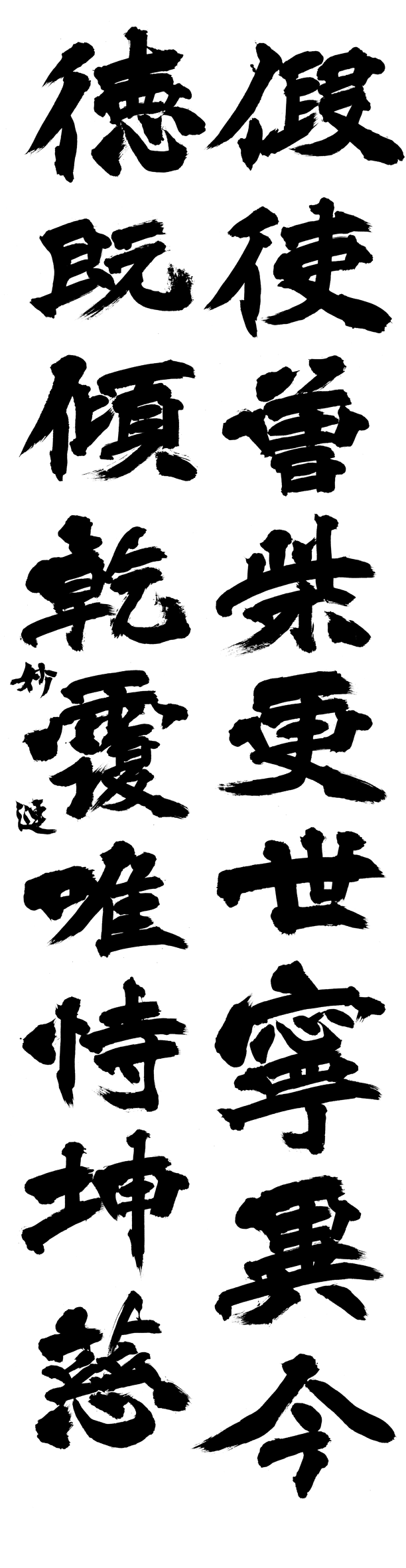

条幅部

|  |

|  |

【選出所感】

印象的だったのは、”柔らかい手の内を生かす”という言葉でした。”ボールと手のひらを空けるとスピンが効く。そのためにはきれいなフォームを維持することが大切だ”と元プロ野球選手の川上憲伸さんが実演されながらお話をしてくれました。

また、強く握ると変な動きになってしまうとのことです。彼でも試合では、力が入って、強く握ってしまうとおっしゃっていました。

昔から書道の極意として、「虚掌実指」といい、手のひらの力を抜き、指先に力を入れて筆を握るように言われています。つまり、手のひらの中の卵を握りつぶさないようなつもりで書きます。私の頭の中にもこの語句は常にあり、お弟子さんにも口酸っぱくいっていたのですが、やはり手本の締切日には、心の乱れからか必要以上に指先に力が入ってしまったのでしょう。

肘を開いて、無駄な力が入らなければ、懐が広くゆったりと構えられるので、実用書だけではなく、条幅を書く場合にも長時間筆を執ることができると思います。「虚掌実指」を実践しましょう。

印象的だったのは、”柔らかい手の内を生かす”という言葉でした。”ボールと手のひらを空けるとスピンが効く。そのためにはきれいなフォームを維持することが大切だ”と元プロ野球選手の川上憲伸さんが実演されながらお話をしてくれました。

また、強く握ると変な動きになってしまうとのことです。彼でも試合では、力が入って、強く握ってしまうとおっしゃっていました。

昔から書道の極意として、「虚掌実指」といい、手のひらの力を抜き、指先に力を入れて筆を握るように言われています。つまり、手のひらの中の卵を握りつぶさないようなつもりで書きます。私の頭の中にもこの語句は常にあり、お弟子さんにも口酸っぱくいっていたのですが、やはり手本の締切日には、心の乱れからか必要以上に指先に力が入ってしまったのでしょう。

肘を開いて、無駄な力が入らなければ、懐が広くゆったりと構えられるので、実用書だけではなく、条幅を書く場合にも長時間筆を執ることができると思います。「虚掌実指」を実践しましょう。

[岡田明洋]

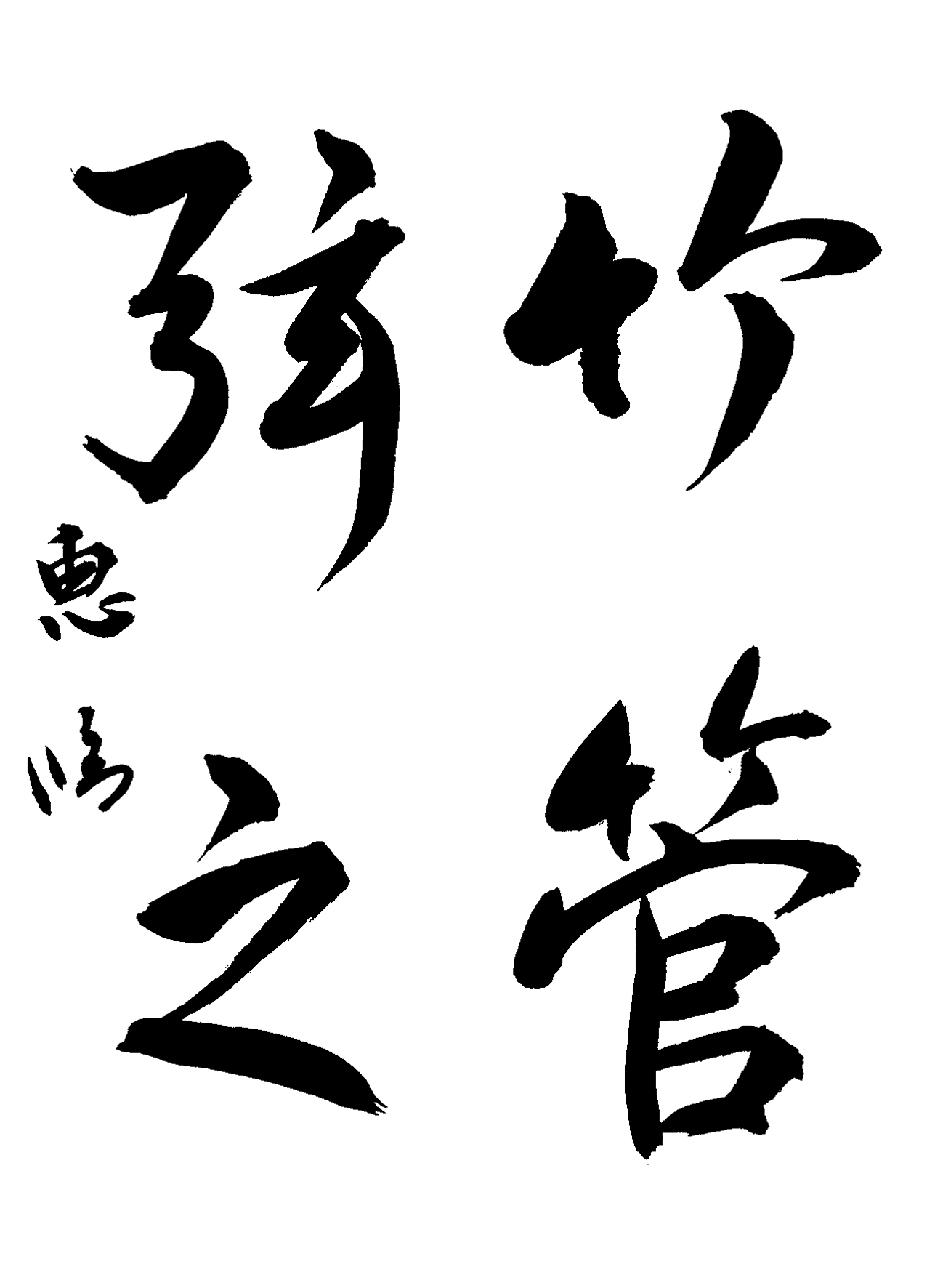

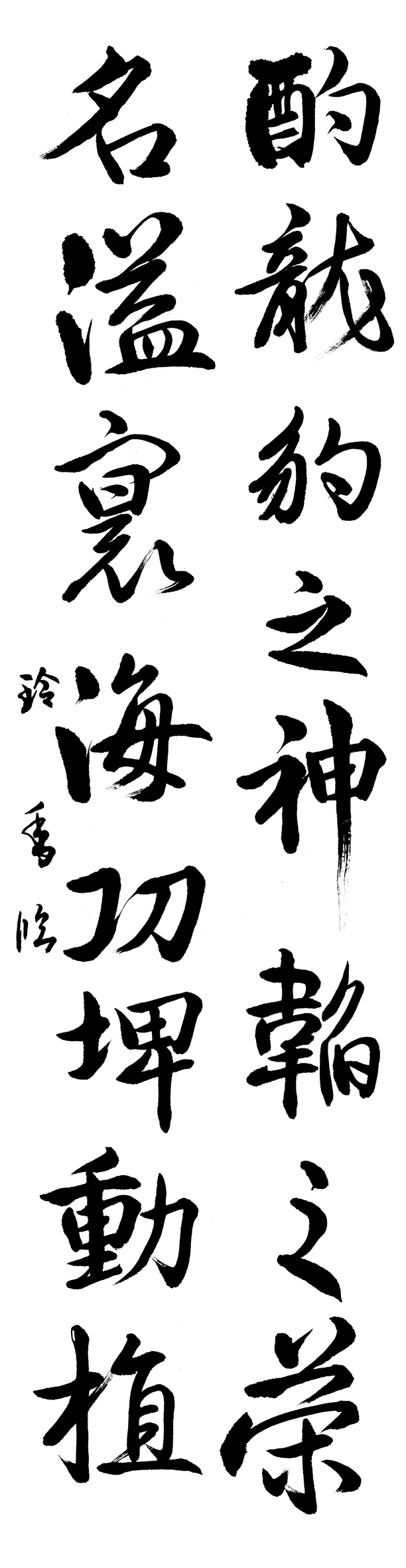

臨書部

【選出所感】

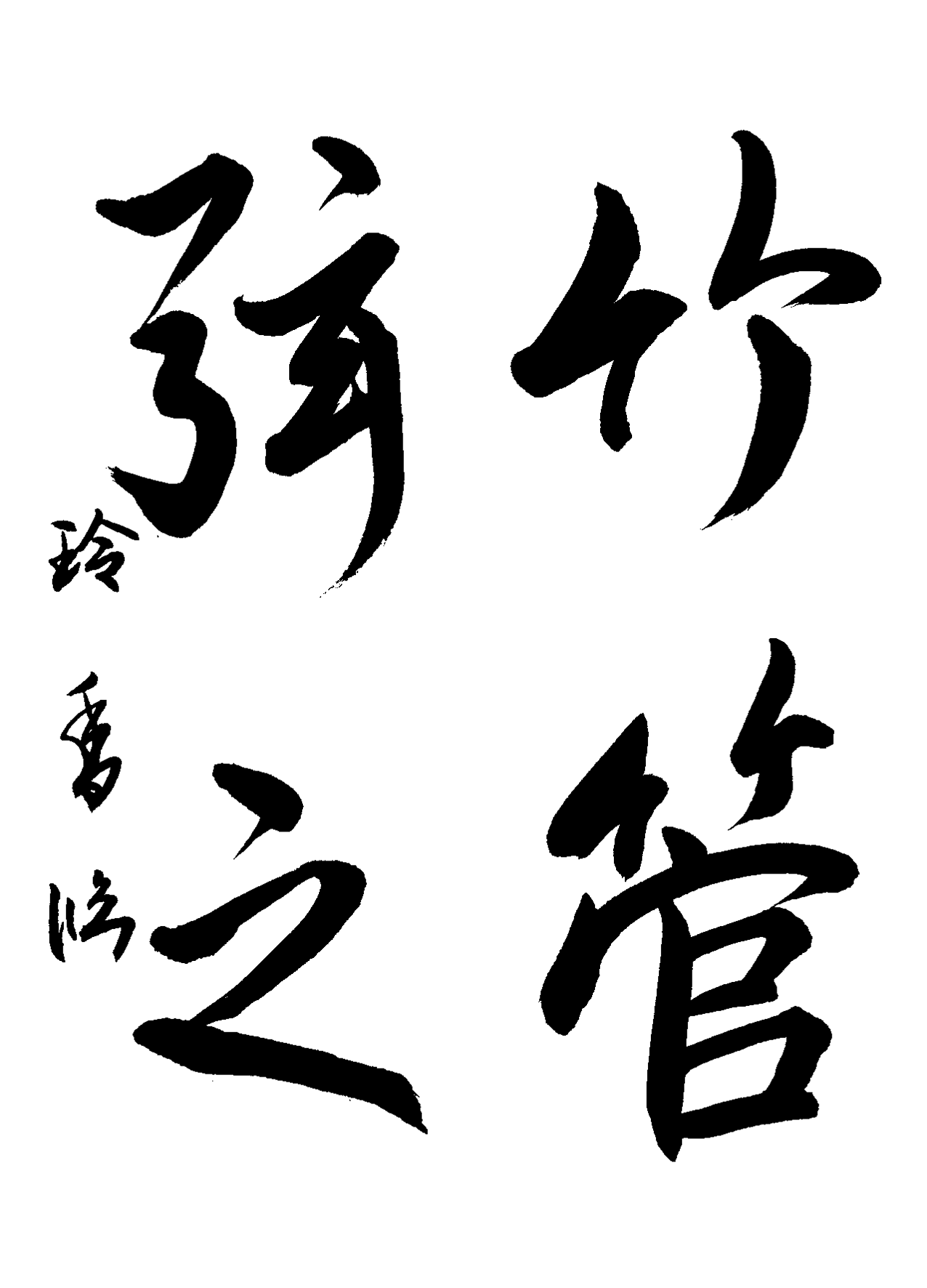

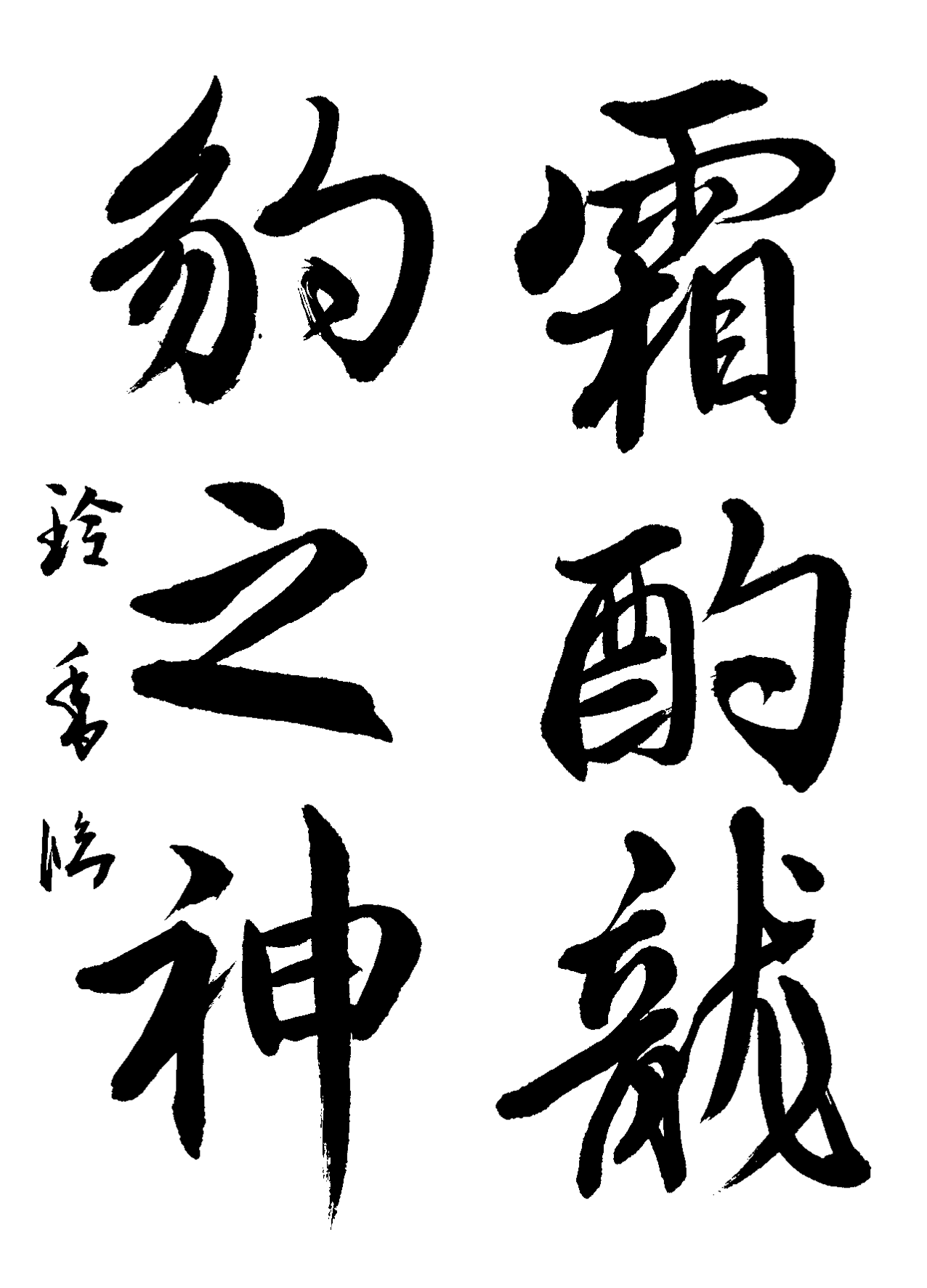

今回の臨書部課題は、画数の少ない「竹」「之」と多い「管」「弦」がクロスしているので、紙面に立体感が生じて、とても秀作ぞろいの出品となりました。いつも指摘する一段目の左右の重心、二段目の左右の重心の狂いもなく、本当に安定感のある作品が多かったです。

王羲之の書を双鉤填墨した孔侍中帖や喪乱帖、蘭亭序を馮承素が搨摸した神龍半印本(八柱第三本)、王羲之の字を集めてできた、集王聖教序や興福寺断碑の中にも左手法的な用筆法が見られますが、毛先が右サイドを通ってそのまま右下に収まる「管」の十画目の縦画のような線を見逃さないで臨書してくれた作品が数多くありました。

また、横線の収筆では行書の場合、抑えつけるのではなく、横線の右下に、毛先を運んでから抜く方法も王羲之は多く用いているように思えます。一本の線の中、毛先がどう通っているのかを見ながら、考えて送筆するのも上達の秘訣かもしれません。

今回の臨書部課題は、画数の少ない「竹」「之」と多い「管」「弦」がクロスしているので、紙面に立体感が生じて、とても秀作ぞろいの出品となりました。いつも指摘する一段目の左右の重心、二段目の左右の重心の狂いもなく、本当に安定感のある作品が多かったです。

王羲之の書を双鉤填墨した孔侍中帖や喪乱帖、蘭亭序を馮承素が搨摸した神龍半印本(八柱第三本)、王羲之の字を集めてできた、集王聖教序や興福寺断碑の中にも左手法的な用筆法が見られますが、毛先が右サイドを通ってそのまま右下に収まる「管」の十画目の縦画のような線を見逃さないで臨書してくれた作品が数多くありました。

また、横線の収筆では行書の場合、抑えつけるのではなく、横線の右下に、毛先を運んでから抜く方法も王羲之は多く用いているように思えます。一本の線の中、毛先がどう通っているのかを見ながら、考えて送筆するのも上達の秘訣かもしれません。

[岡田明洋]

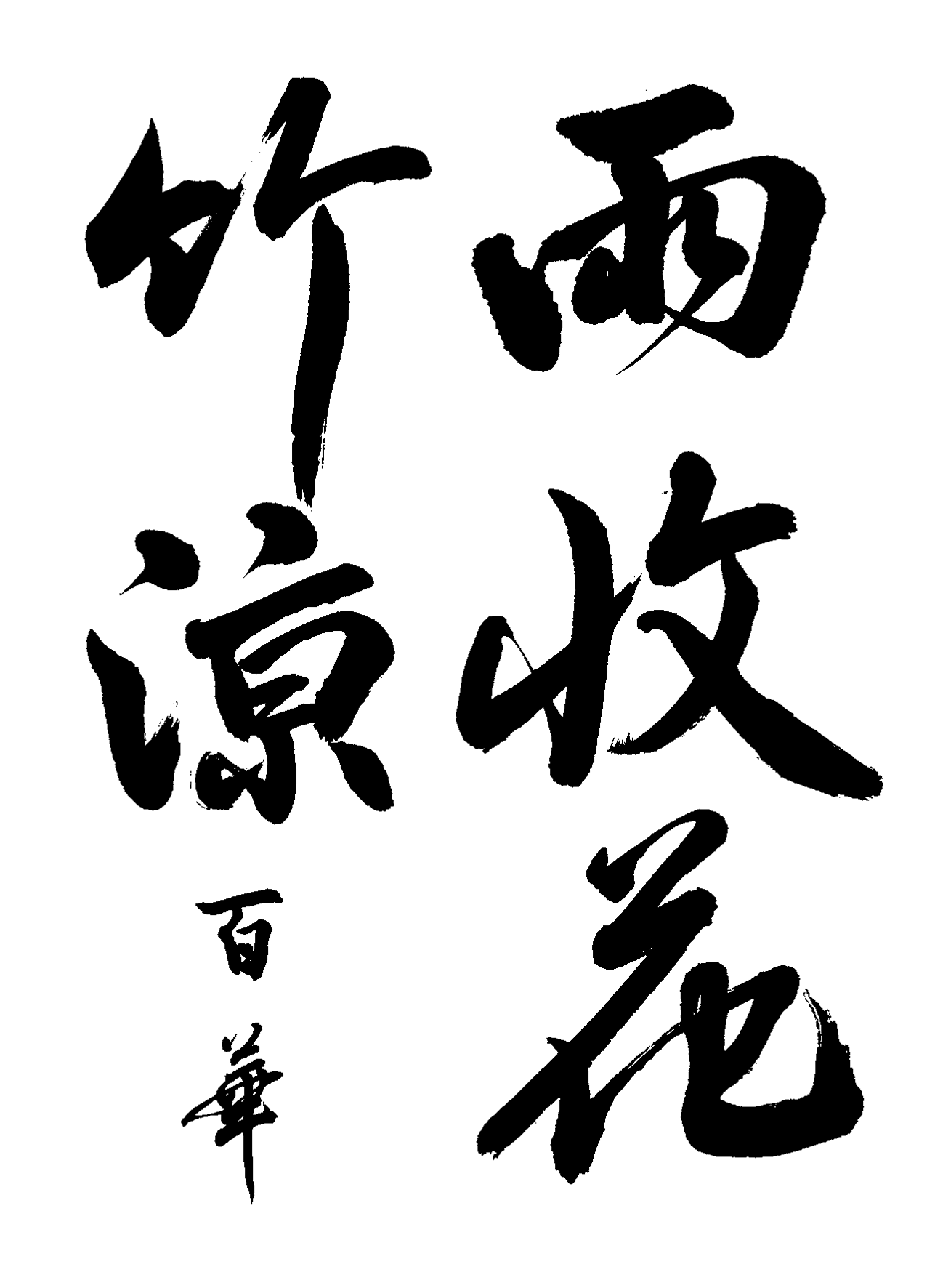

随意部

|  |

|  |

【選出所感】

面白い時代になったものだと思います。

YouTubeでさまざまな先生が筆を執って臨書作品を書いているのを目にすることができます。乙暎碑・曹全碑と検索すれば、解説文も図版も、そして様々な方が書かれた作品や動画も自由に見ることができます。

私の卒業論文は今は亡き親友がカメラを良くしていたものですから、彼に「文物」の図版をトリミングして拡大してもらったおかげで提出できました。

又、20年くらい前でしょうか。ある大学の先生が「近ごろの学生は、まったく本を買わないでコピーで済ませている。私たちのころは、先生の書斎にあった書籍を神田の古書店で見つけたときは、喜んで買ったものなのにね!」と嘆かれていたのを思い出します。

随意部に様々なツールを使った作品が出品されることを心躍らせてお待ちしております。

面白い時代になったものだと思います。

YouTubeでさまざまな先生が筆を執って臨書作品を書いているのを目にすることができます。乙暎碑・曹全碑と検索すれば、解説文も図版も、そして様々な方が書かれた作品や動画も自由に見ることができます。

私の卒業論文は今は亡き親友がカメラを良くしていたものですから、彼に「文物」の図版をトリミングして拡大してもらったおかげで提出できました。

又、20年くらい前でしょうか。ある大学の先生が「近ごろの学生は、まったく本を買わないでコピーで済ませている。私たちのころは、先生の書斎にあった書籍を神田の古書店で見つけたときは、喜んで買ったものなのにね!」と嘆かれていたのを思い出します。

随意部に様々なツールを使った作品が出品されることを心躍らせてお待ちしております。

[岡田明洋]