選者選評 岡田明洋

漢字規定部(師範合格者)

※作品は押すと単体で表示されます

漢字規定部(初段以上)

※作品は押すと単体で表示されます

|  |

|  |

|  |

【選出所感】

今回は春光会の門田容子さんが、目出度く師範に合格されました。お忙しい中再チャレンジしてくださったと伺っています。本当におめでとうございました。

さて、毎回のように昇段試験において、師範合格者を輩出し、時には二名合格という時もありましたが、どうも昨今イケイケムードが弱まってしまった感じがします。じっくりと基本的な力をつけてから受験すればいいくらいに思っている様です。やはり、それではいけませんね。

先日、石川の瑶光会の皆さんに招かれて指導に行ってきました。私が日頃思っている「書」についての思いを大人の皆さんにお話ししようと思って出かけたのですが、小中学生が、私の机の周りを囲んで、作品を見せてくれました。まるでぶつかり稽古のようで、目をキラキラさせている子供たちに圧倒されて、講話することはできませんでした。大人の方の読売作品、半紙作品、実用書作品も拝見しましたが、その意欲に私が忘れかけていたものが目を覚ましました。ありがとうございます。来季は更に意欲的に指導しようと思います。

今回は春光会の門田容子さんが、目出度く師範に合格されました。お忙しい中再チャレンジしてくださったと伺っています。本当におめでとうございました。

さて、毎回のように昇段試験において、師範合格者を輩出し、時には二名合格という時もありましたが、どうも昨今イケイケムードが弱まってしまった感じがします。じっくりと基本的な力をつけてから受験すればいいくらいに思っている様です。やはり、それではいけませんね。

先日、石川の瑶光会の皆さんに招かれて指導に行ってきました。私が日頃思っている「書」についての思いを大人の皆さんにお話ししようと思って出かけたのですが、小中学生が、私の机の周りを囲んで、作品を見せてくれました。まるでぶつかり稽古のようで、目をキラキラさせている子供たちに圧倒されて、講話することはできませんでした。大人の方の読売作品、半紙作品、実用書作品も拝見しましたが、その意欲に私が忘れかけていたものが目を覚ましました。ありがとうございます。来季は更に意欲的に指導しようと思います。

[岡田明洋]

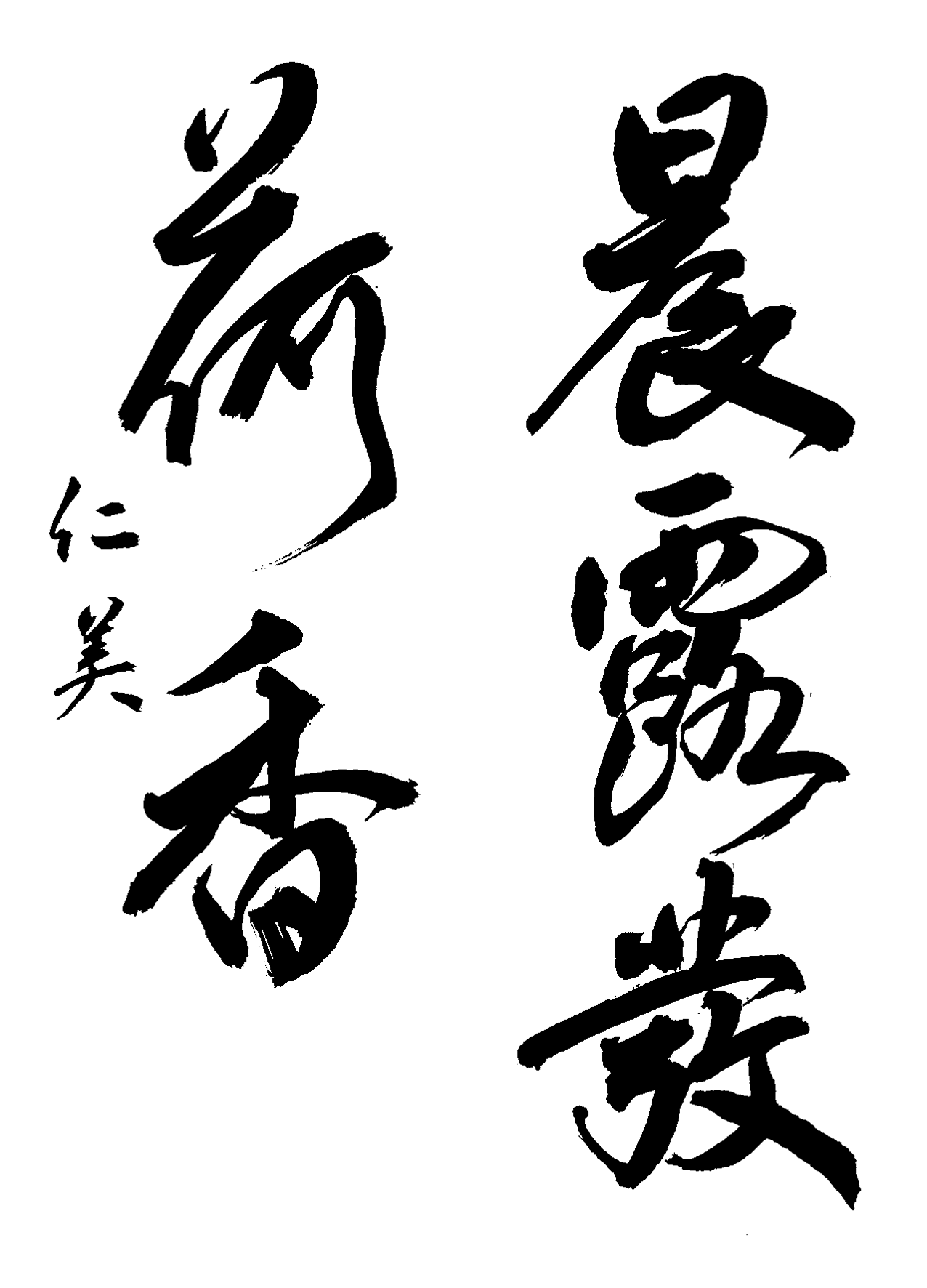

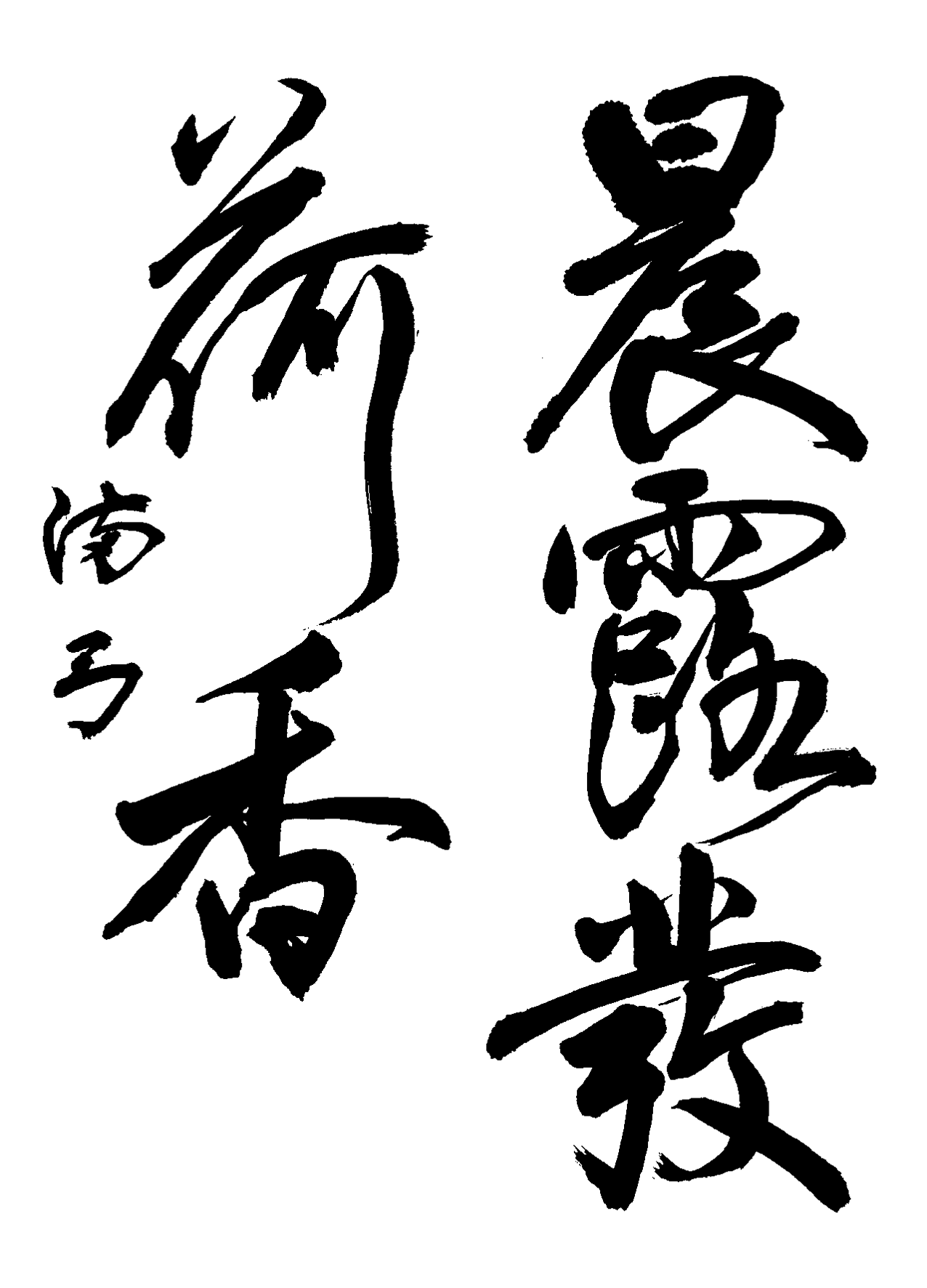

漢字規定部(月例課題)

【審査所感】

今回は師範の方のみの審査ですが、残念ながら、いづれの方も普段の力を発揮されていなかったので、皆さんは発奮していただくだめに、掲載はなしとし、上位の作に対して、個人評をしていきます。

北魏楷書、雅敏さん起筆の溜めが今一歩です。しっかりとした方筆を作りましょう。萩雲さん、墨量過多、字形過大です。荷のような厳しさを求めたいですね。幸穂さん、形はよいものの紙面を破る気迫が欲しいですね。

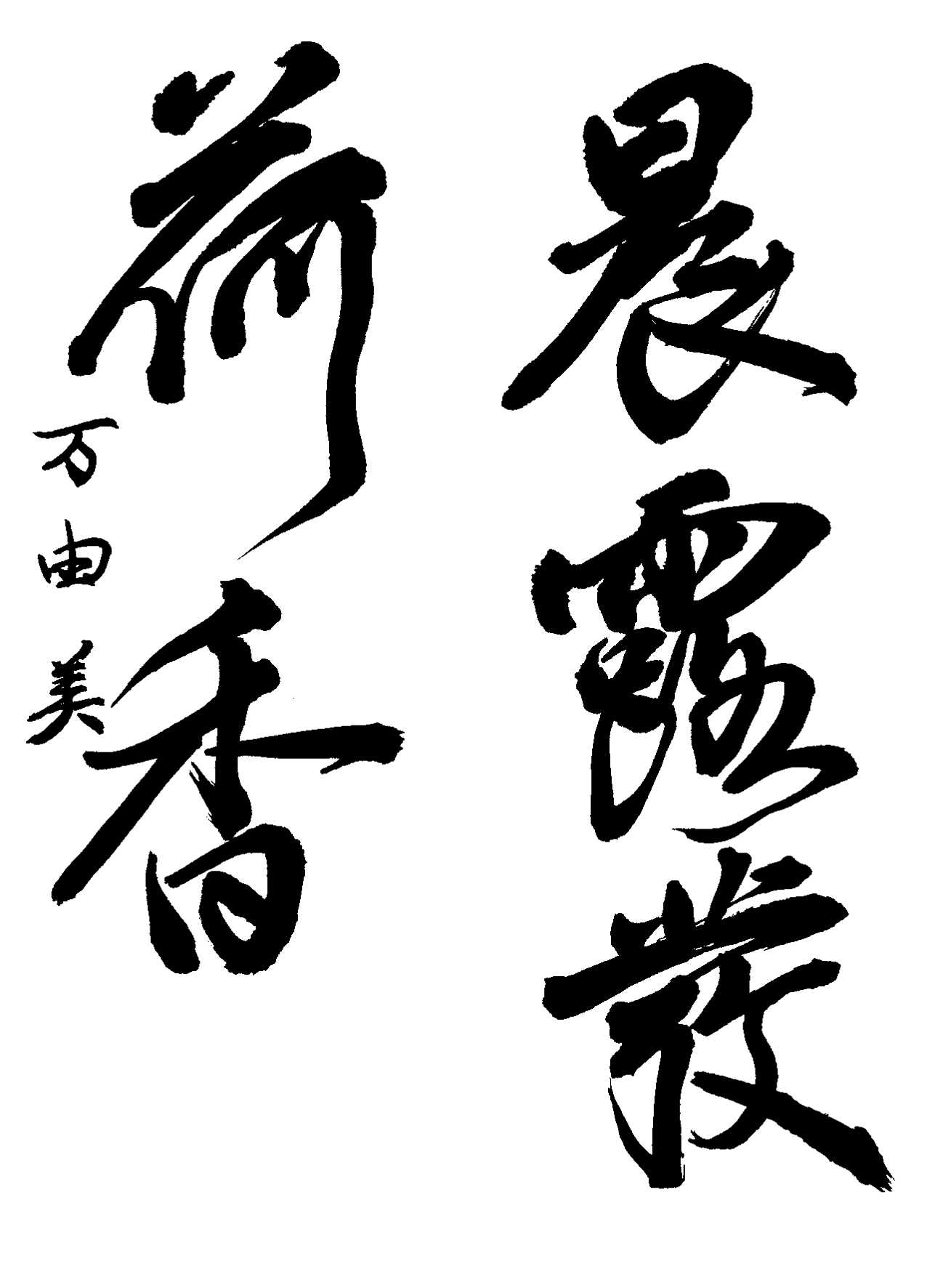

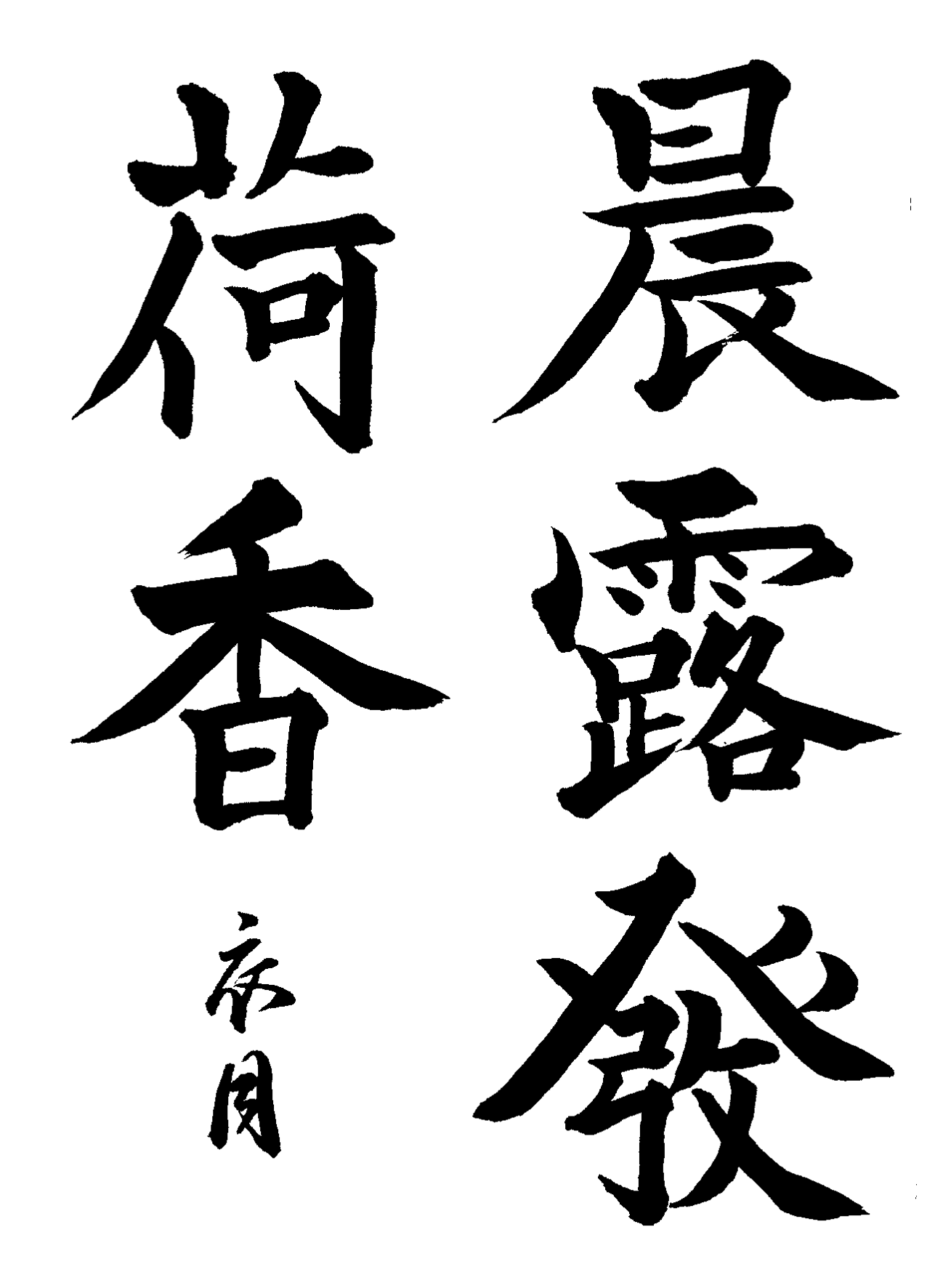

行書、藍泉さん、米芾を集字しての作。その前に地を表現してみたらいかがでしょうか。章子さん、勢いはあるのですが、転折部で急ブレーキがかかっています。友美さん、前者同様、露の各、香の転折注意、荷のような調子で書きましょう。

草書、紅仁乃さん、いつもに比べ左傾不足で表現できませんでした。渇筆も望みます。

隷草、紫雲さん、木簡の率意さが、雑な感じに見えます。

隷書、青蘭さん、起筆のため、そして送筆部の弾力性を表現しましょう。理名さん、運筆法はいいのですが、一行目の字幅が広すぎ、二行目は狭すぎです。

上記以外の方も奮起していただければと思います。

今回は師範の方のみの審査ですが、残念ながら、いづれの方も普段の力を発揮されていなかったので、皆さんは発奮していただくだめに、掲載はなしとし、上位の作に対して、個人評をしていきます。

北魏楷書、雅敏さん起筆の溜めが今一歩です。しっかりとした方筆を作りましょう。萩雲さん、墨量過多、字形過大です。荷のような厳しさを求めたいですね。幸穂さん、形はよいものの紙面を破る気迫が欲しいですね。

行書、藍泉さん、米芾を集字しての作。その前に地を表現してみたらいかがでしょうか。章子さん、勢いはあるのですが、転折部で急ブレーキがかかっています。友美さん、前者同様、露の各、香の転折注意、荷のような調子で書きましょう。

草書、紅仁乃さん、いつもに比べ左傾不足で表現できませんでした。渇筆も望みます。

隷草、紫雲さん、木簡の率意さが、雑な感じに見えます。

隷書、青蘭さん、起筆のため、そして送筆部の弾力性を表現しましょう。理名さん、運筆法はいいのですが、一行目の字幅が広すぎ、二行目は狭すぎです。

上記以外の方も奮起していただければと思います。

[岡田明洋]

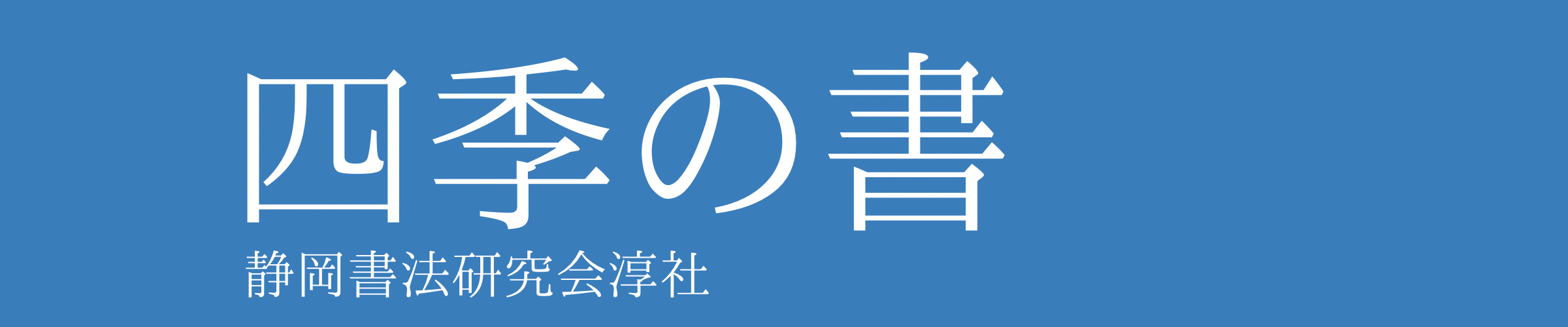

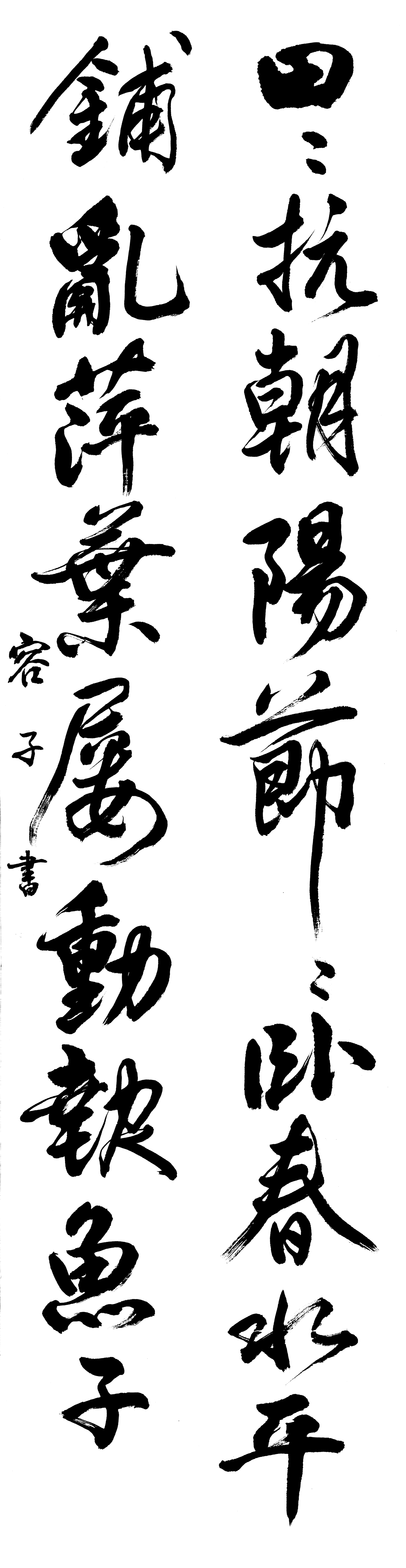

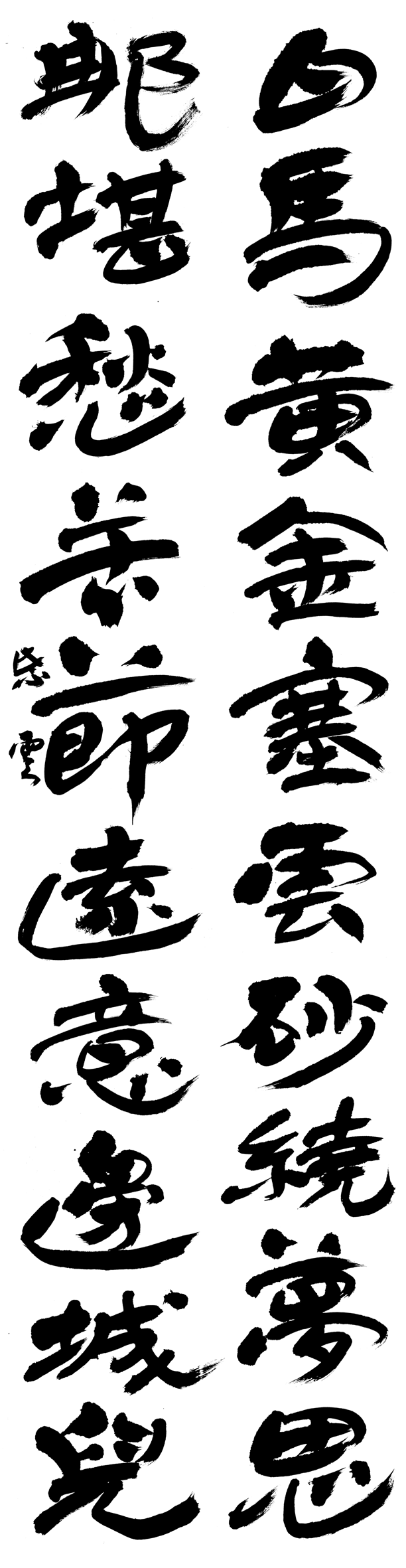

条幅部

【選出所感】

昇段試験月の五月に「岡田明洋古希書展」を開催したものですから、門下の皆様には大変な思いをさせてしまいました。連日のお当番ありがとうございました。会場の方からも大変にぎやかな展覧会でしたとお褒めの言葉も頂戴しました。

反面みなさんへの指導がおろそかになってしまいました。条幅の出品が大層少なかったので、掲載も2点という厳選です。

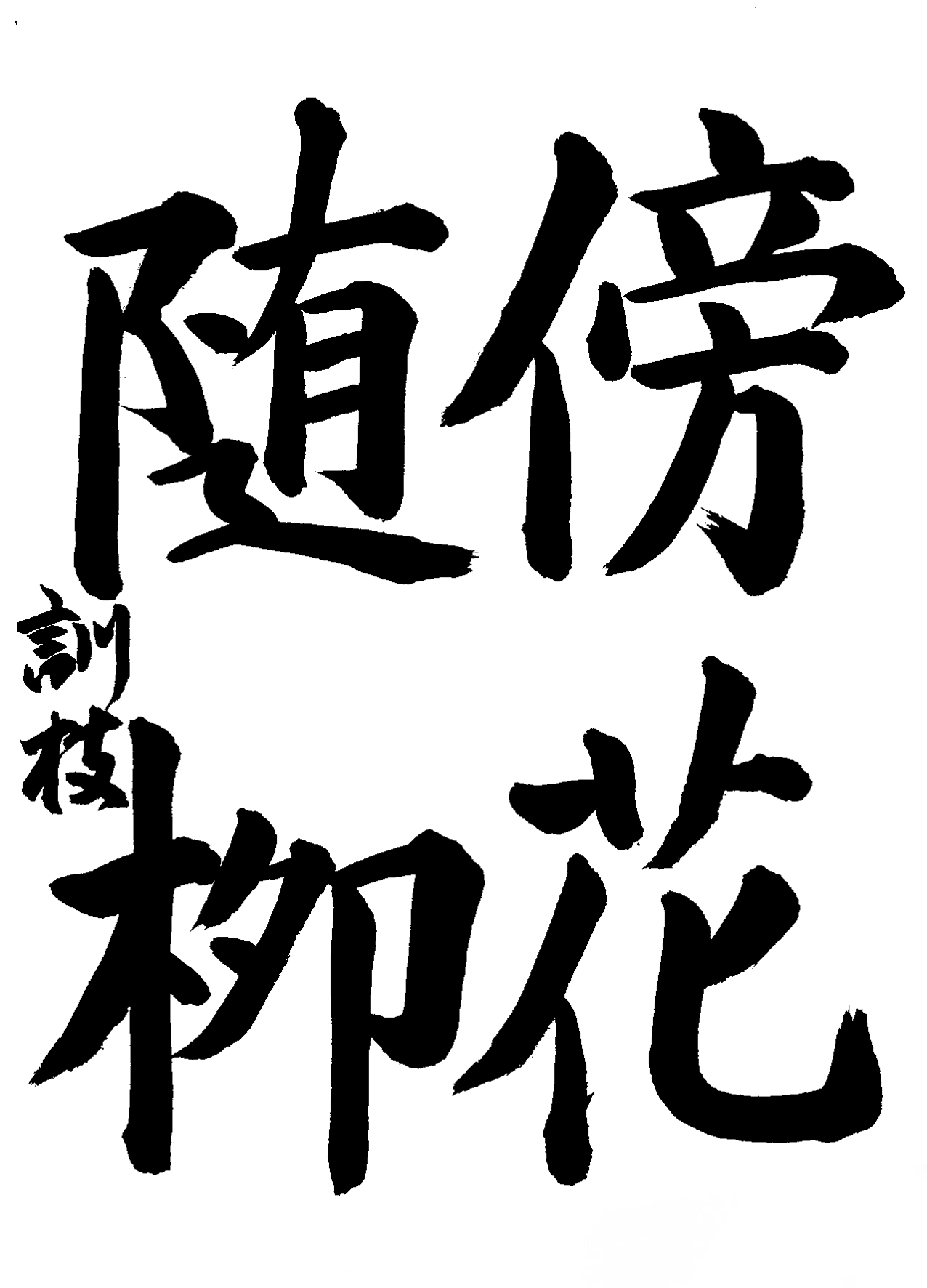

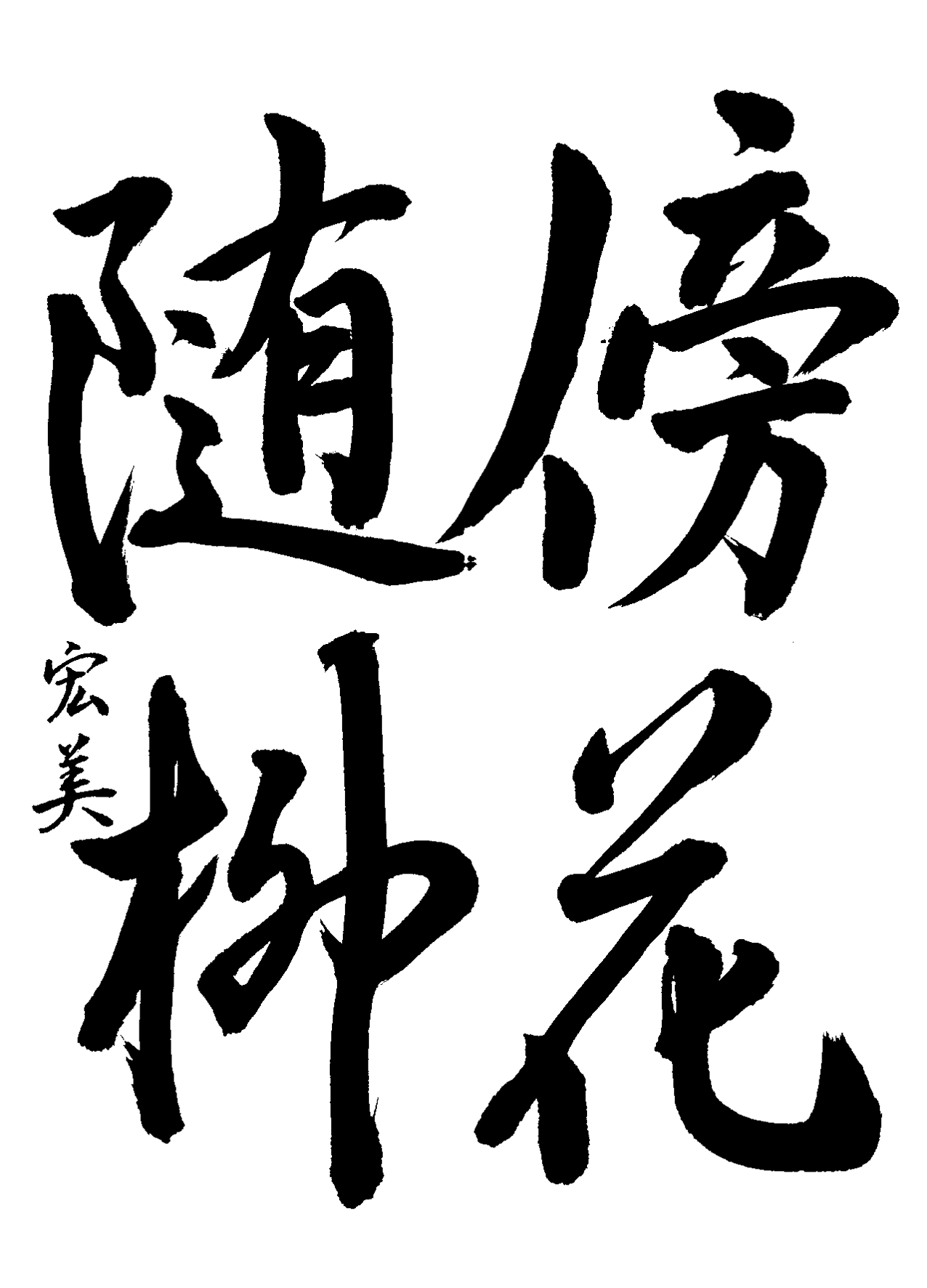

青蘭さん、前漢木簡に熱心に取り組んでいますが、オーソドックスな漢碑への理解不足が否めません。礼子さん、この一作で言えば「屢」が全体を壊してしまいました。筆力を上げるために、過去の「四季の書」の十四文字の行書を習ってみても良いのかもしれません。睦さん、正統な漢碑学習が身についています。これに石を砕くような気満が注入されるといいですね。美穂さん、墨量豊かで良いですが、転折を軽くしましょう。礼子さんと同じように過去の「四季の書」の十四文字の行書を習ってみても良いのかもしれませんね。 櫻徑さん、懐素自身もちびた筆を使ったと思いますが、もう少し大きな筆を用いて含墨を多くしてみましょう。

草書作品の時は落款は絶対に草書にしましょう。

昇段試験月の五月に「岡田明洋古希書展」を開催したものですから、門下の皆様には大変な思いをさせてしまいました。連日のお当番ありがとうございました。会場の方からも大変にぎやかな展覧会でしたとお褒めの言葉も頂戴しました。

反面みなさんへの指導がおろそかになってしまいました。条幅の出品が大層少なかったので、掲載も2点という厳選です。

青蘭さん、前漢木簡に熱心に取り組んでいますが、オーソドックスな漢碑への理解不足が否めません。礼子さん、この一作で言えば「屢」が全体を壊してしまいました。筆力を上げるために、過去の「四季の書」の十四文字の行書を習ってみても良いのかもしれません。睦さん、正統な漢碑学習が身についています。これに石を砕くような気満が注入されるといいですね。美穂さん、墨量豊かで良いですが、転折を軽くしましょう。礼子さんと同じように過去の「四季の書」の十四文字の行書を習ってみても良いのかもしれませんね。 櫻徑さん、懐素自身もちびた筆を使ったと思いますが、もう少し大きな筆を用いて含墨を多くしてみましょう。

草書作品の時は落款は絶対に草書にしましょう。

[岡田明洋]

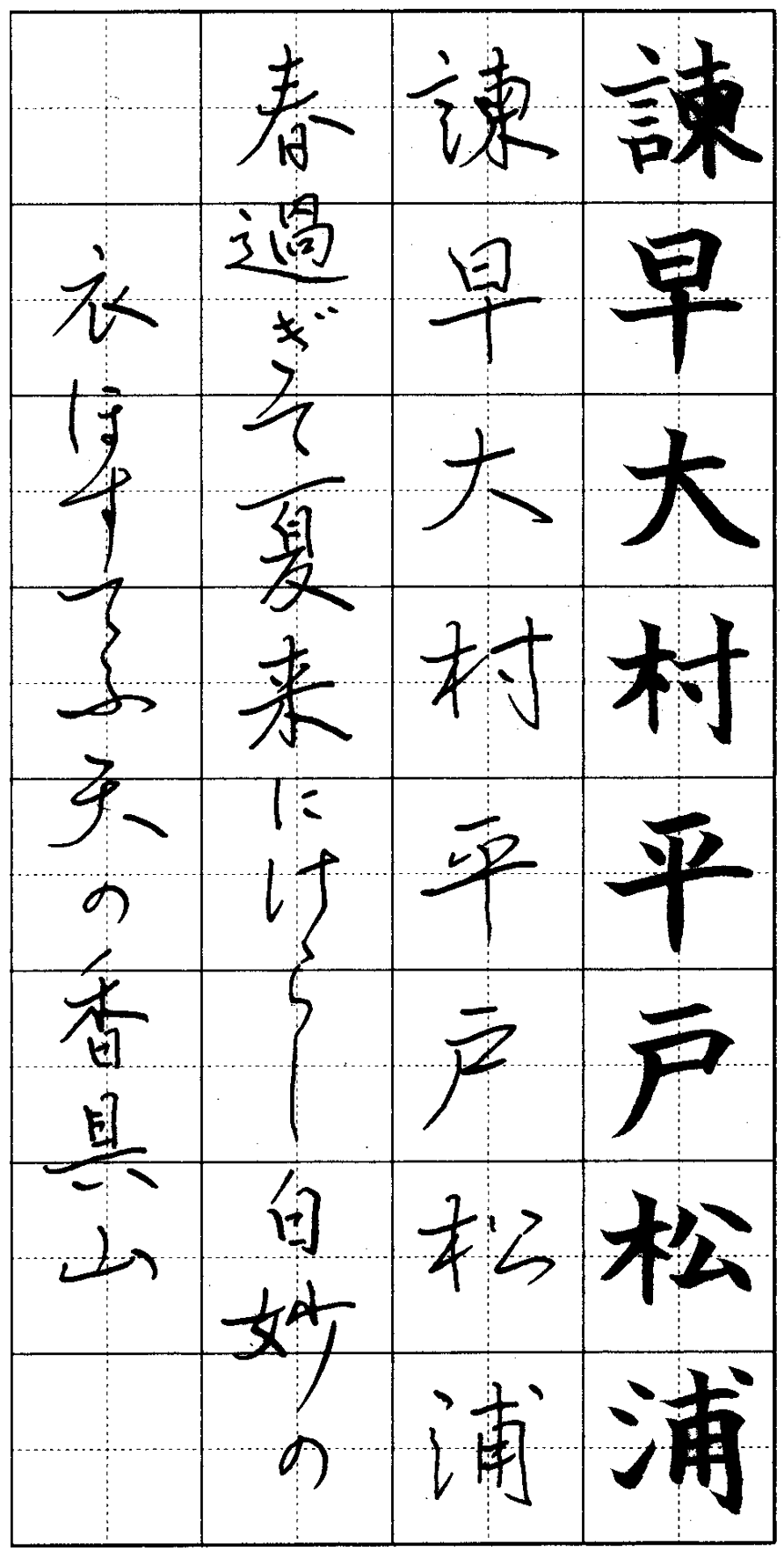

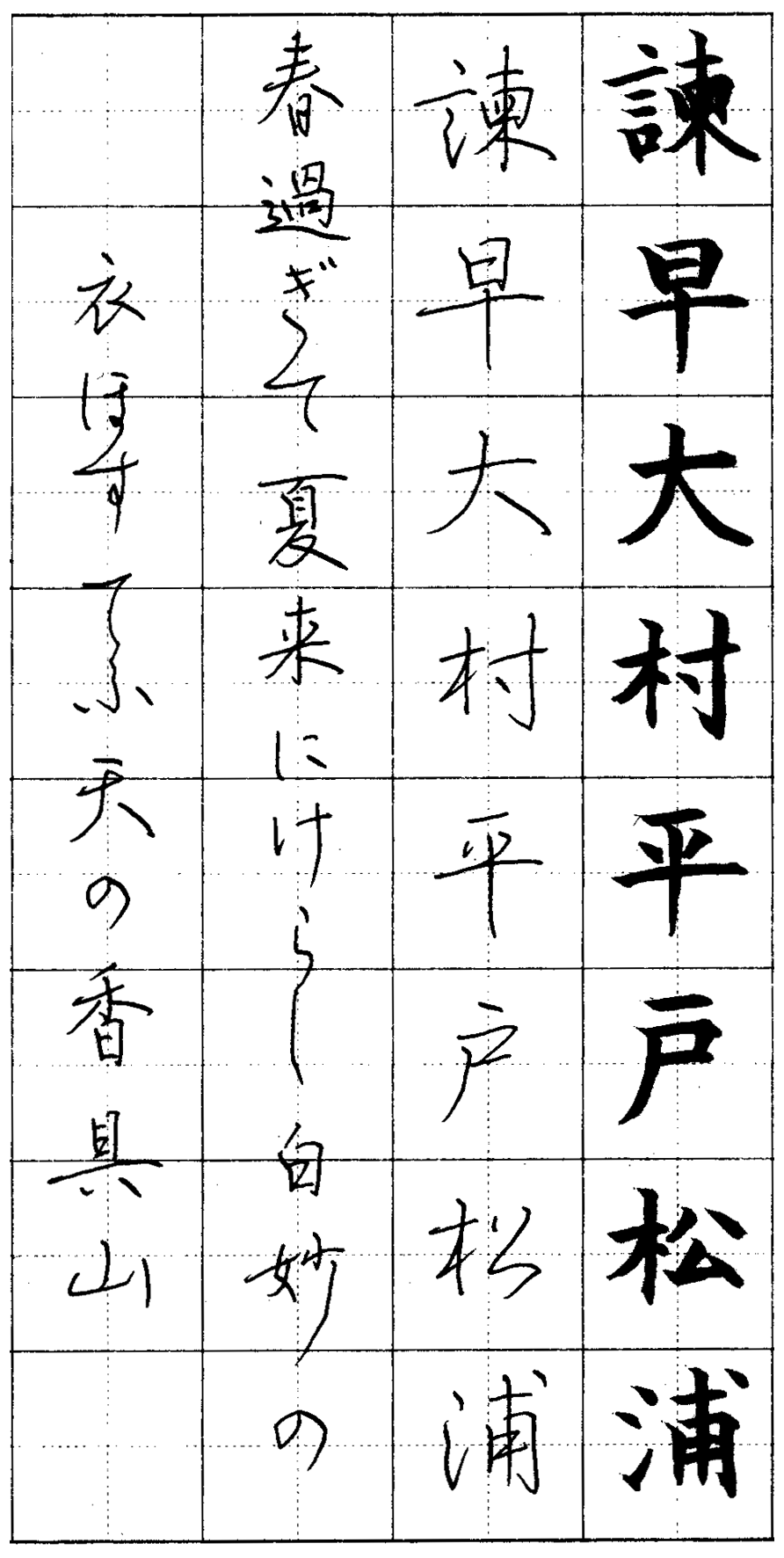

実用書部

【昇段試験対策】

先月の課題と比べるとバラエティに富んでおり、紙面の充実感が感じられる細筆地名課題です。筆順チェックは、馬・雄・万・鹿・城あたりでしょうか?細筆は唐代楷書を規範に置いていますので、中心より右サイドをやや長く広くとるようにしてください。起筆を整えて、右上がりを統一させてください。

ペン字地名は、王羲之の行書を目指していますので、やや左サイドを広くゆったりとるような構成となります。横画から縦画に移動する転折のところで、楷書のような、トン・スー・トン・トン・スー・トンという三か所での転折ではなく、円運動を大切にした転折にしてください。

和歌二首は、五か所の文字連綿を行っていますが、無理に繋げなくても構いません。つなげるときには、下の文字の重心はやや右に流れうようにすると連綿線に流れが生じます。

細筆五割、ペン字五割の比率で昇段試験に取り組んでみましょう。

先月の課題と比べるとバラエティに富んでおり、紙面の充実感が感じられる細筆地名課題です。筆順チェックは、馬・雄・万・鹿・城あたりでしょうか?細筆は唐代楷書を規範に置いていますので、中心より右サイドをやや長く広くとるようにしてください。起筆を整えて、右上がりを統一させてください。

ペン字地名は、王羲之の行書を目指していますので、やや左サイドを広くゆったりとるような構成となります。横画から縦画に移動する転折のところで、楷書のような、トン・スー・トン・トン・スー・トンという三か所での転折ではなく、円運動を大切にした転折にしてください。

和歌二首は、五か所の文字連綿を行っていますが、無理に繋げなくても構いません。つなげるときには、下の文字の重心はやや右に流れうようにすると連綿線に流れが生じます。

細筆五割、ペン字五割の比率で昇段試験に取り組んでみましょう。

[岡田明洋]