選者選評 岡田明洋

漢字規定部(初段以上)

※作品は押すと単体で表示されます

【昇段試験対策】

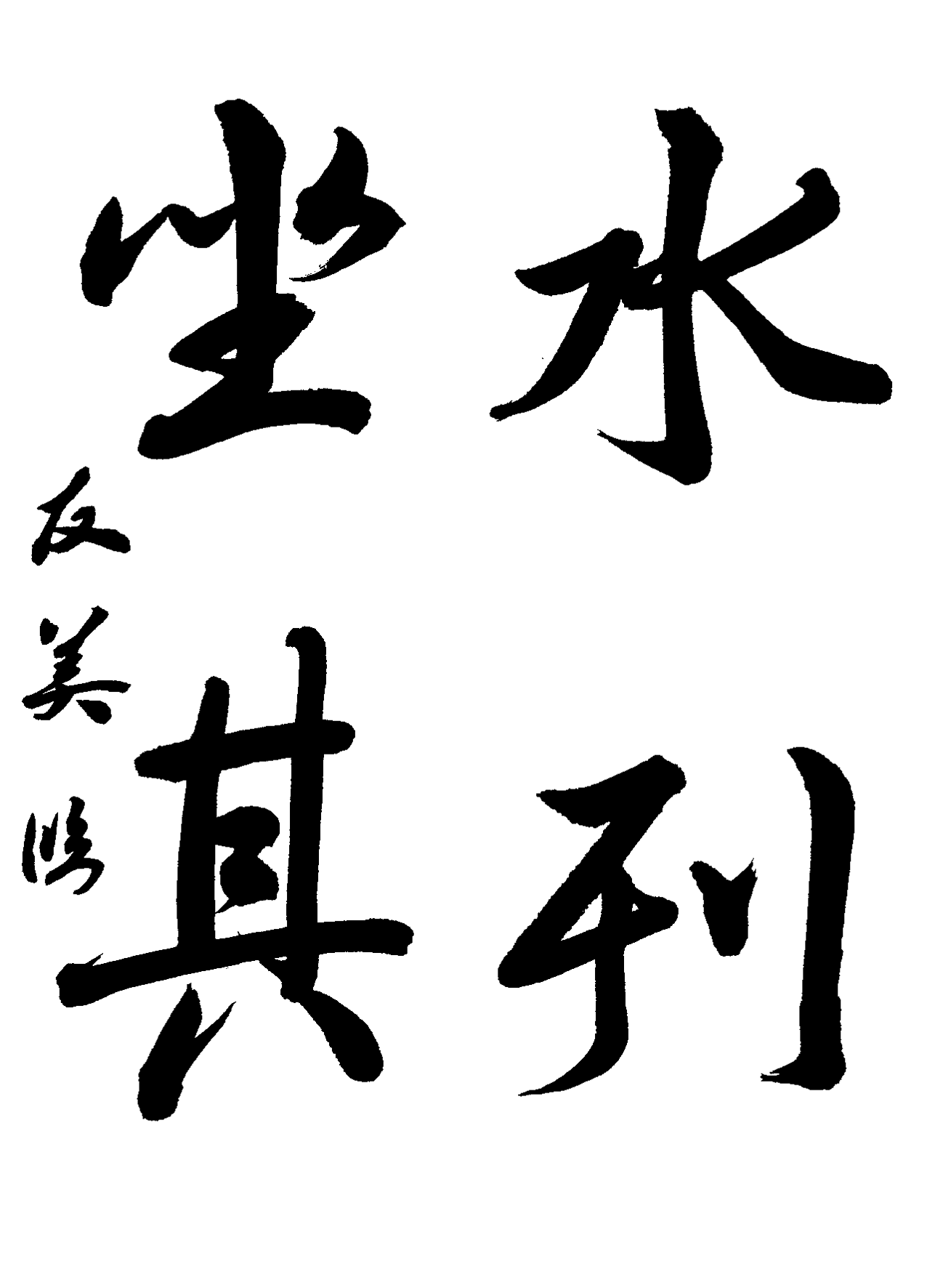

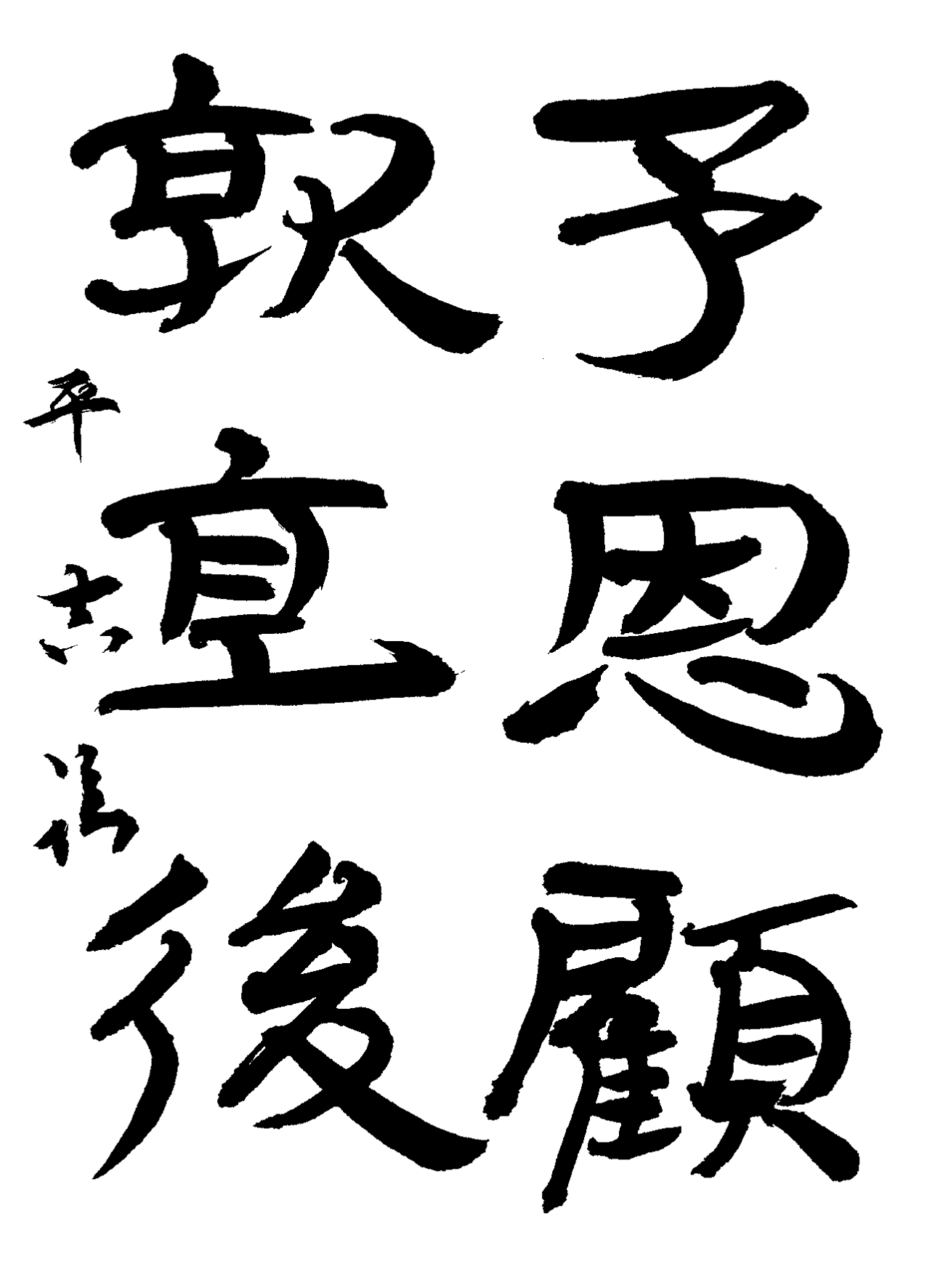

「晨露發荷香」左上より解説をしていきましょう。

範書の中で一番目を引くお手本だと思います。北魏楷書は重厚で一番筆力の強い書き振りですから、皆さんも墨含みを豊かにして雄渾な筆遣いで書作してください。発は旧字体で發となります。書道では、古典で用いた書体を用います。

右上は行書です。發の字形は下の隷書の發を崩したものと考えてよいですね。行書手本の最大の特徴は左傾していることです。下部のパーツを少し右に移動することが大切です。

下段左の草書作品は、王鐸から集字しました。早書きをしないで、ゆったりと気脈の長い円運動を生かした表現をしましょう。友に似た発ですが、二画目をしっかりとした転折で書かないと誤字になってしまいます。

下段右は隷書です。この書体が進化して、草書や行書、そして楷書の書体が誕生しました。乙暎碑あたりの漢碑をベースにして書きました。まずは水平と扁平をしっかり手に入れましょう。

「晨露發荷香」左上より解説をしていきましょう。

範書の中で一番目を引くお手本だと思います。北魏楷書は重厚で一番筆力の強い書き振りですから、皆さんも墨含みを豊かにして雄渾な筆遣いで書作してください。発は旧字体で發となります。書道では、古典で用いた書体を用います。

右上は行書です。發の字形は下の隷書の發を崩したものと考えてよいですね。行書手本の最大の特徴は左傾していることです。下部のパーツを少し右に移動することが大切です。

下段左の草書作品は、王鐸から集字しました。早書きをしないで、ゆったりと気脈の長い円運動を生かした表現をしましょう。友に似た発ですが、二画目をしっかりとした転折で書かないと誤字になってしまいます。

下段右は隷書です。この書体が進化して、草書や行書、そして楷書の書体が誕生しました。乙暎碑あたりの漢碑をベースにして書きました。まずは水平と扁平をしっかり手に入れましょう。

[岡田明洋]

漢字規定部(特級以下)

【昇段試験対策】

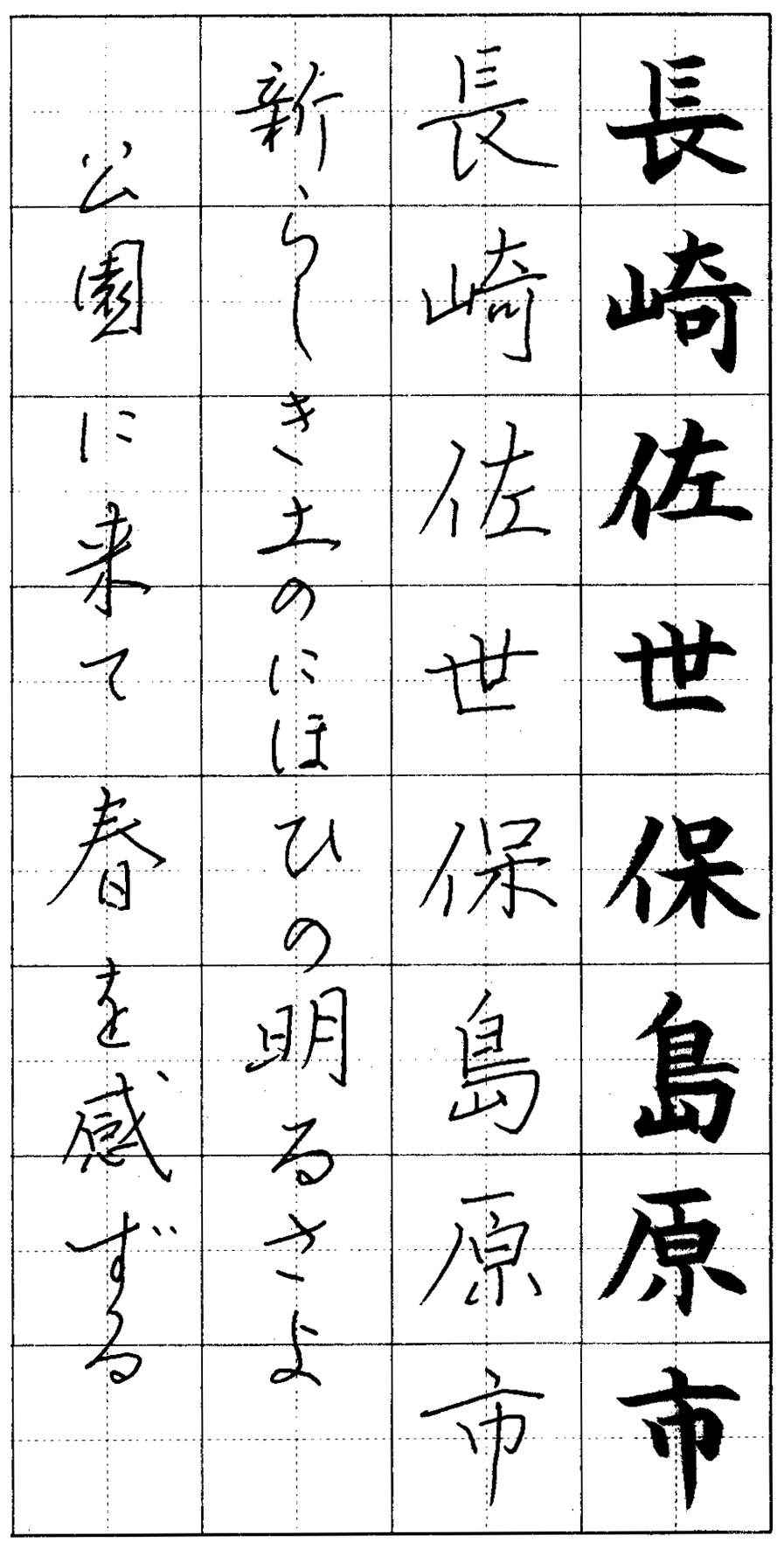

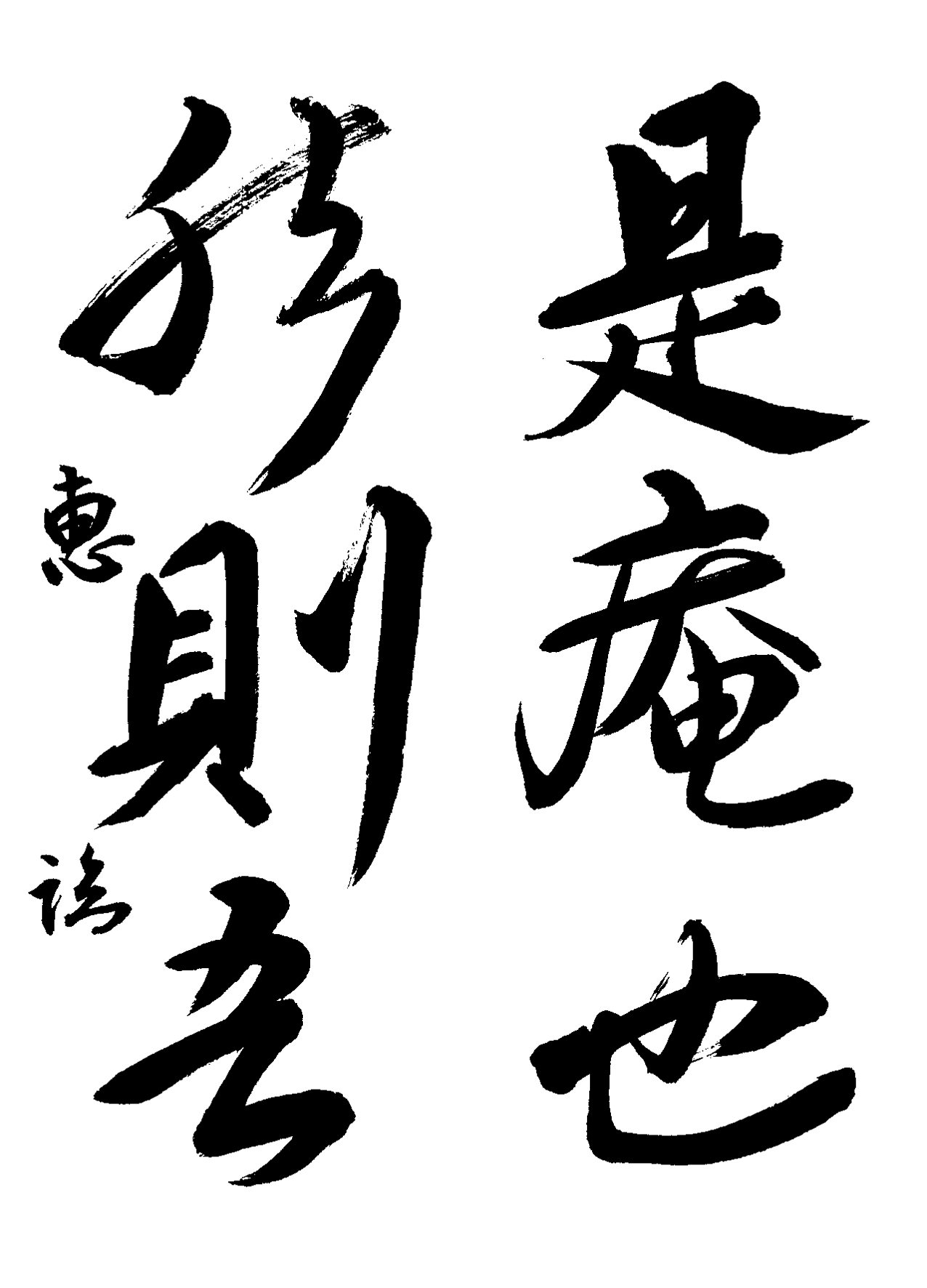

「傍花随柳」上段左は、スックと立った字形をまずは念頭においてください、唐の欧陽詢という名人が書いた”九成宮醴泉銘”から集字したものですが、背勢を過剰に表現することなく、伸びやかな線で書こうと心がけました。

すべて偏旁の四文字ですので、懐を広くしすぎると失敗します。

右上は行書です。楷書手本と見比べると比較的小さく天地・左右の余白があるように思います。このような時は求心性をチェックするとまとまりの良い作品になると思います。

左下は草書で、王鐸の草書から集字しました。運筆自在、緩急自在に運筆できると良いですね。しかし早書きは禁物です。自身の軸の傾きを確認しながら、俯仰法を実践するつもりで落ち着いて筆を進めましょう。

最後は紙面効果上やや縦長の隷書になってしまいました。柳の字にもう少し墨を入れたかったと反省しています。花の字は漢碑にはなく、清朝の書家の造字です。左右のはらいがヒトヤネという部首であるのを用いたのでしょう。

「傍花随柳」上段左は、スックと立った字形をまずは念頭においてください、唐の欧陽詢という名人が書いた”九成宮醴泉銘”から集字したものですが、背勢を過剰に表現することなく、伸びやかな線で書こうと心がけました。

すべて偏旁の四文字ですので、懐を広くしすぎると失敗します。

右上は行書です。楷書手本と見比べると比較的小さく天地・左右の余白があるように思います。このような時は求心性をチェックするとまとまりの良い作品になると思います。

左下は草書で、王鐸の草書から集字しました。運筆自在、緩急自在に運筆できると良いですね。しかし早書きは禁物です。自身の軸の傾きを確認しながら、俯仰法を実践するつもりで落ち着いて筆を進めましょう。

最後は紙面効果上やや縦長の隷書になってしまいました。柳の字にもう少し墨を入れたかったと反省しています。花の字は漢碑にはなく、清朝の書家の造字です。左右のはらいがヒトヤネという部首であるのを用いたのでしょう。

[岡田明洋]

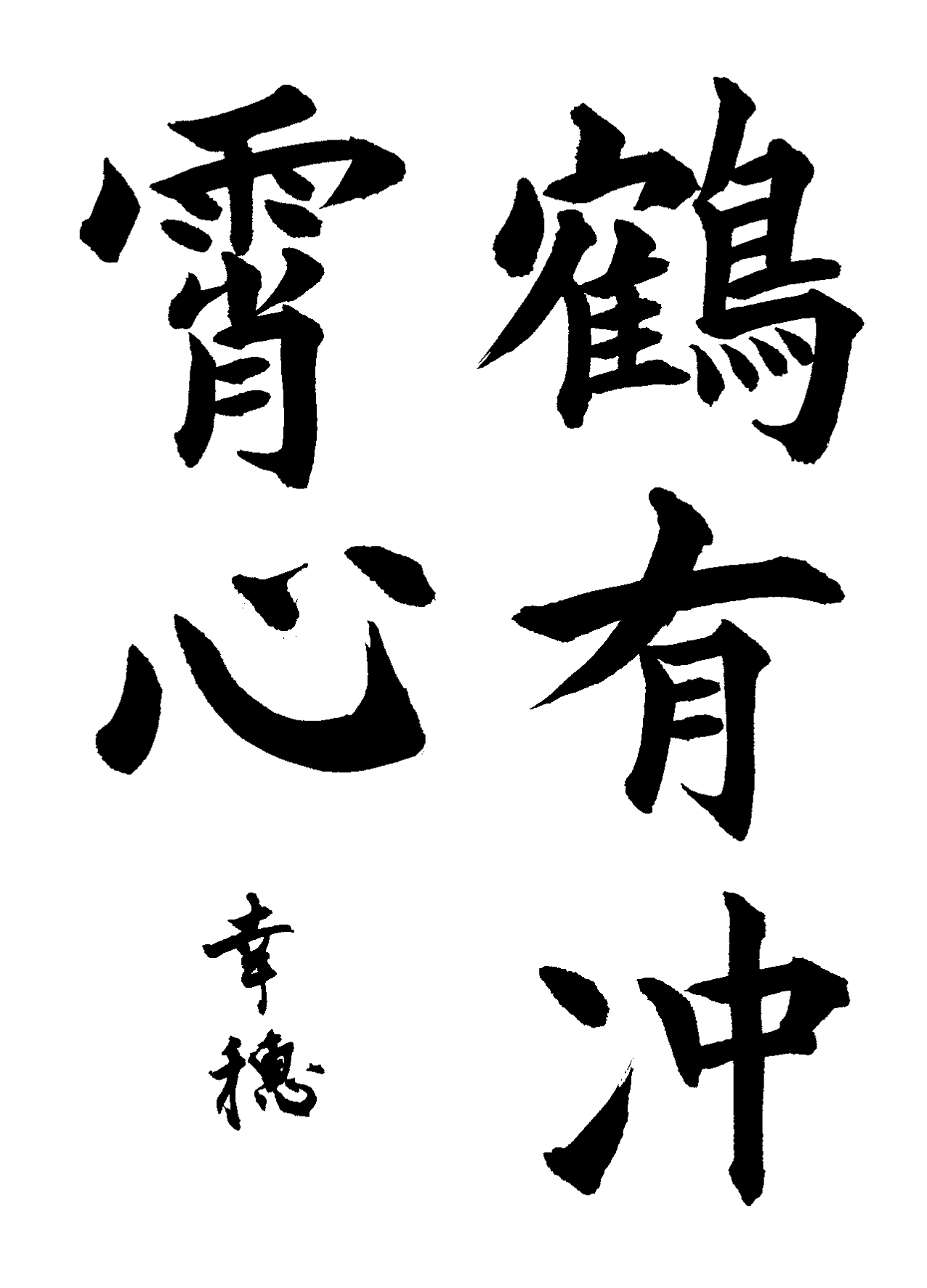

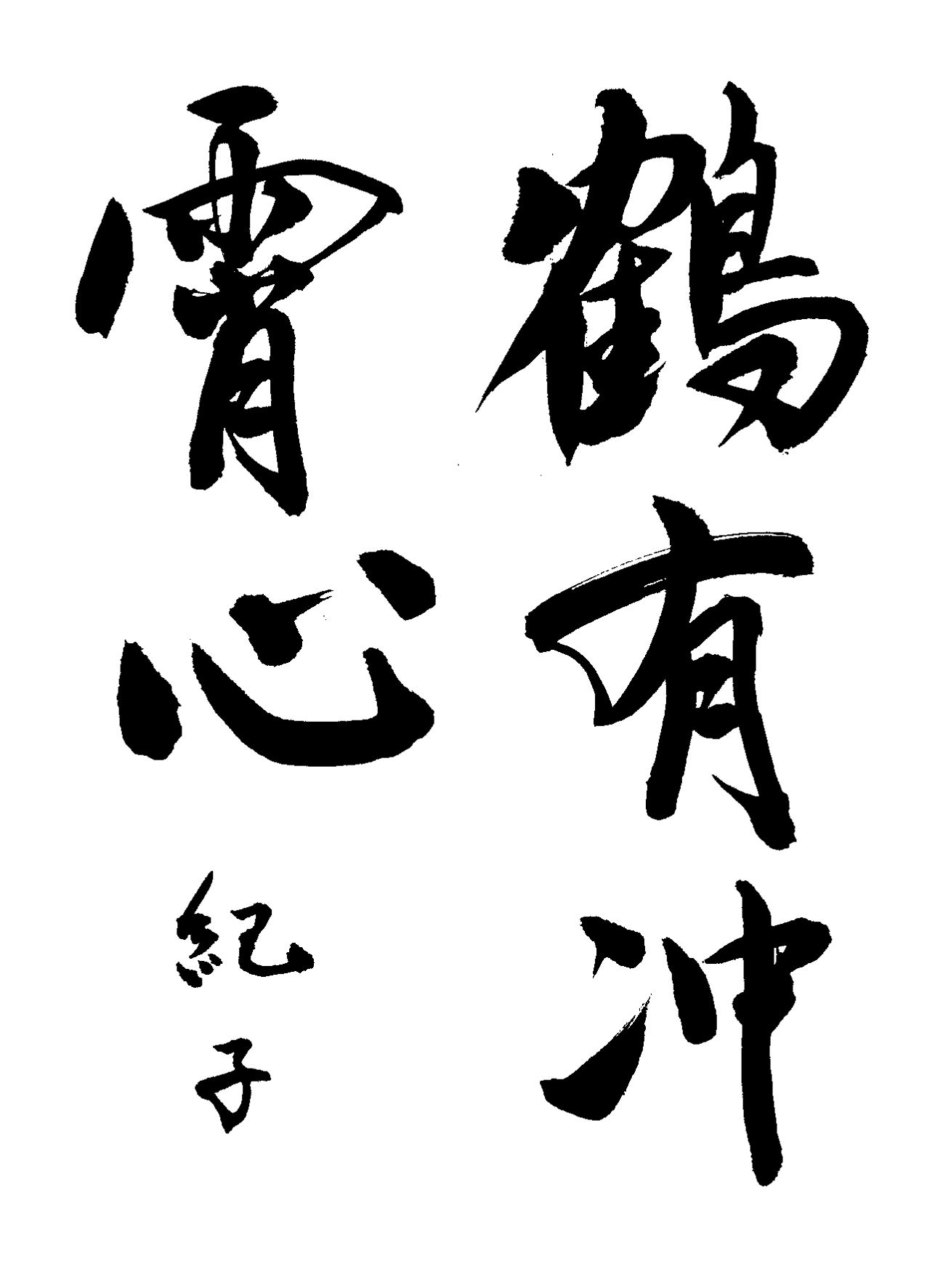

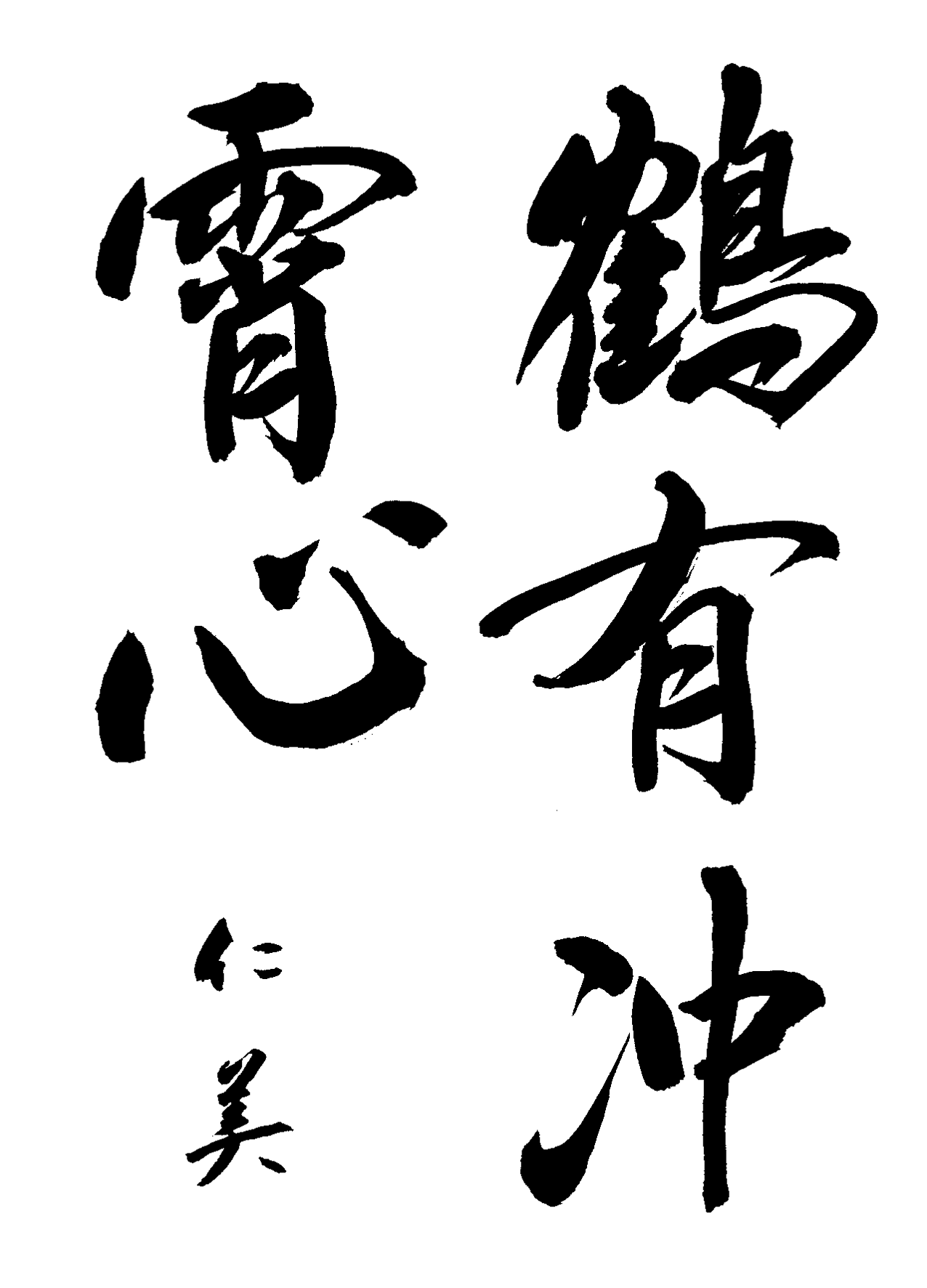

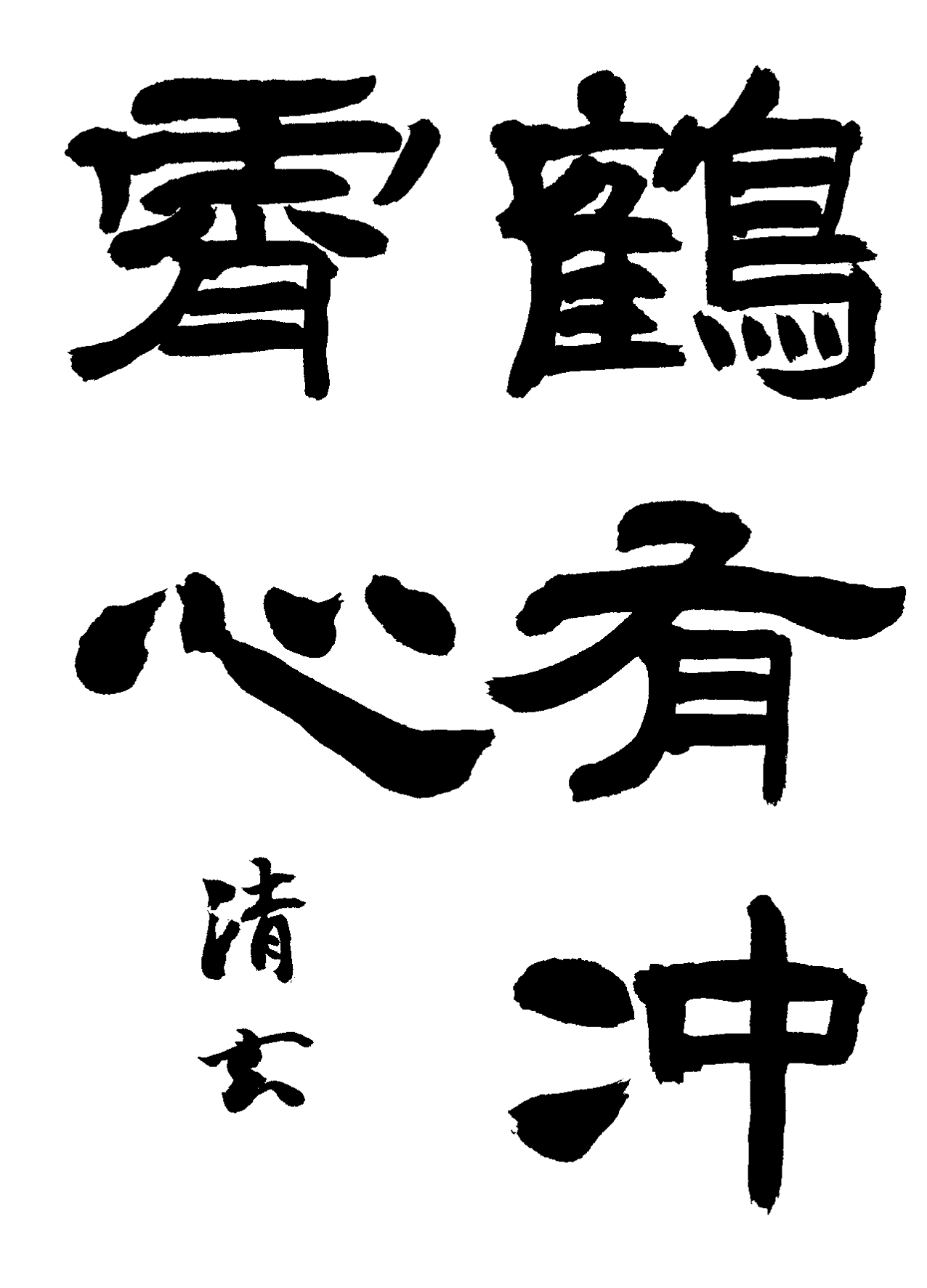

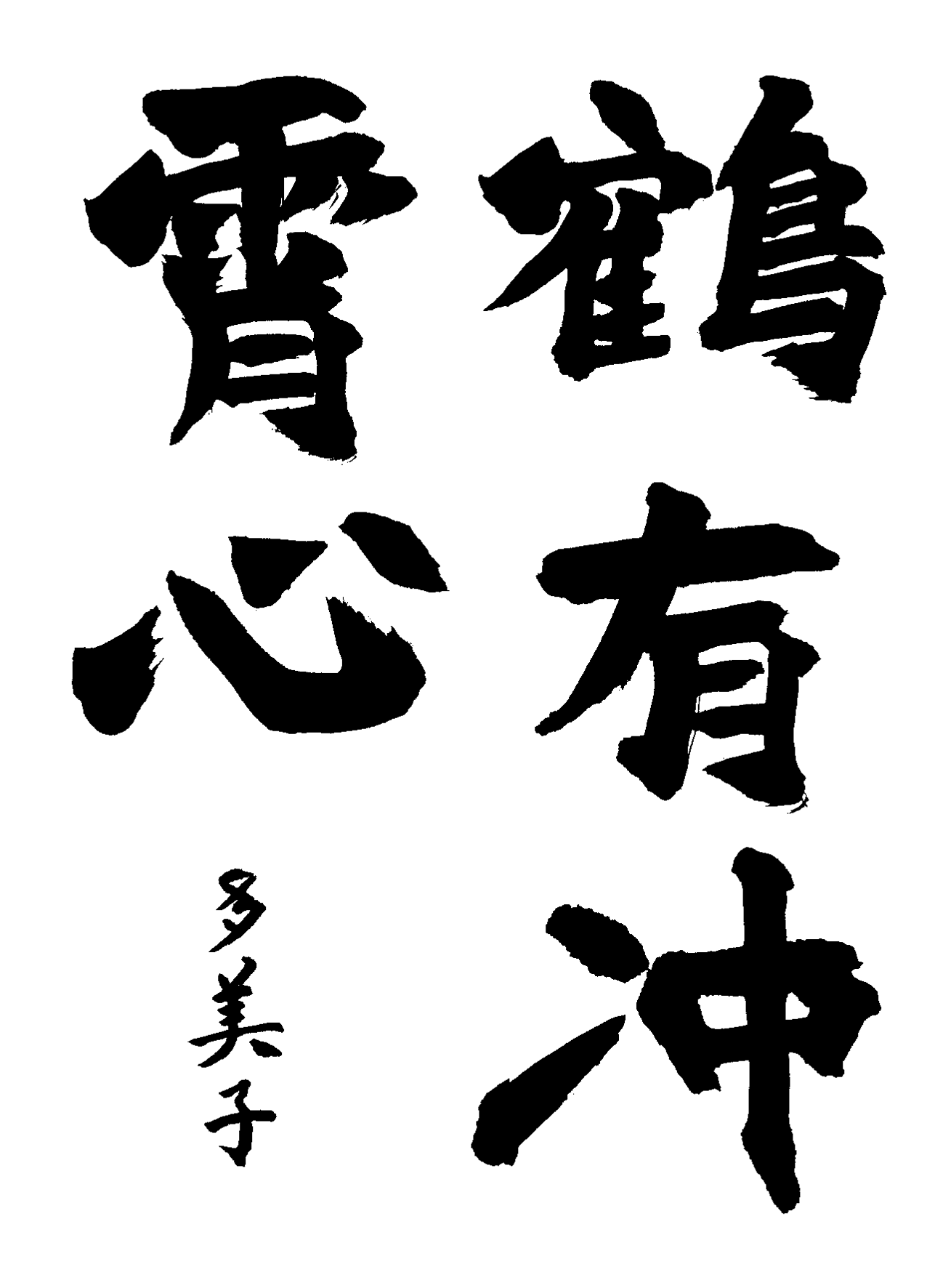

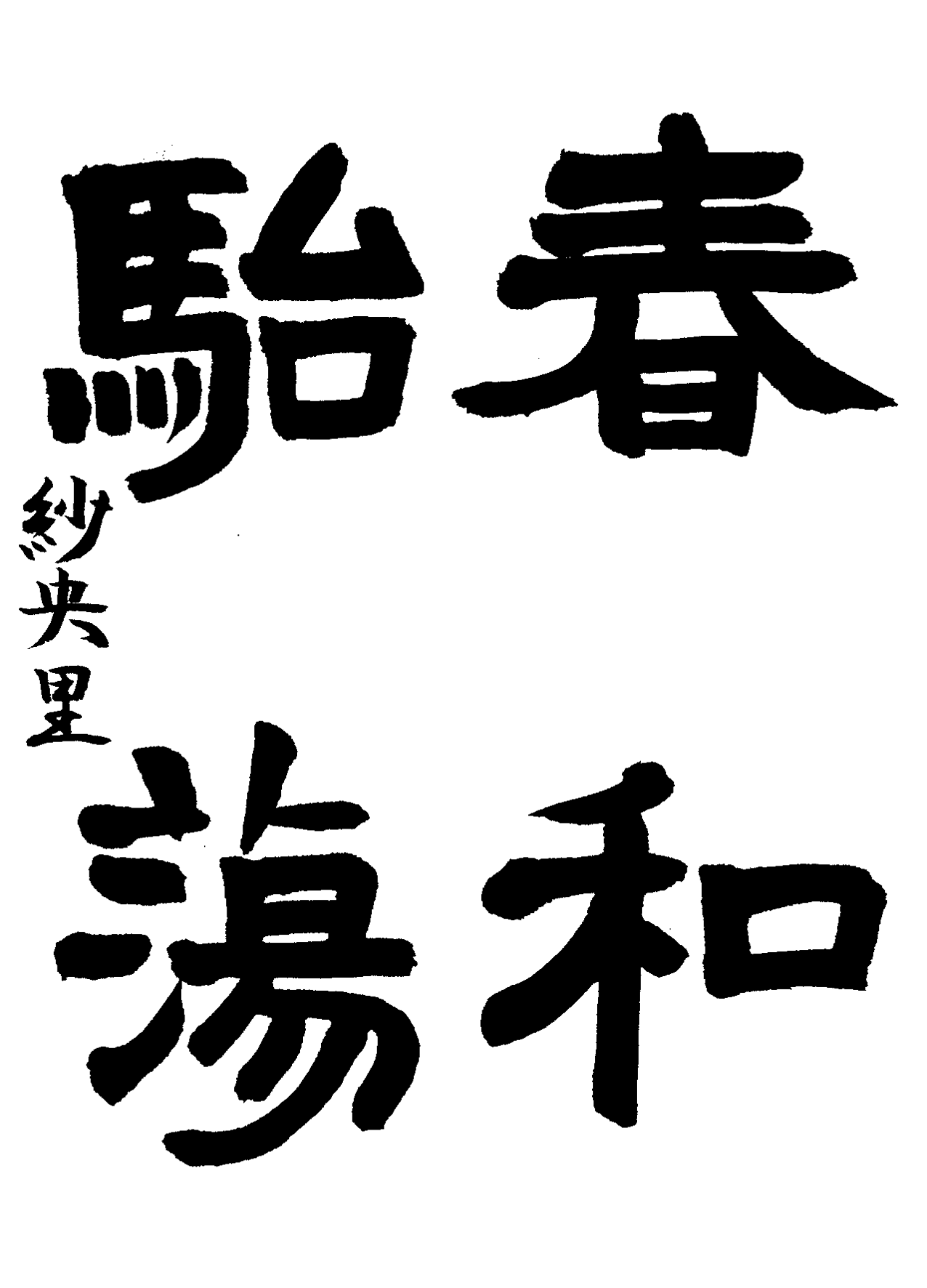

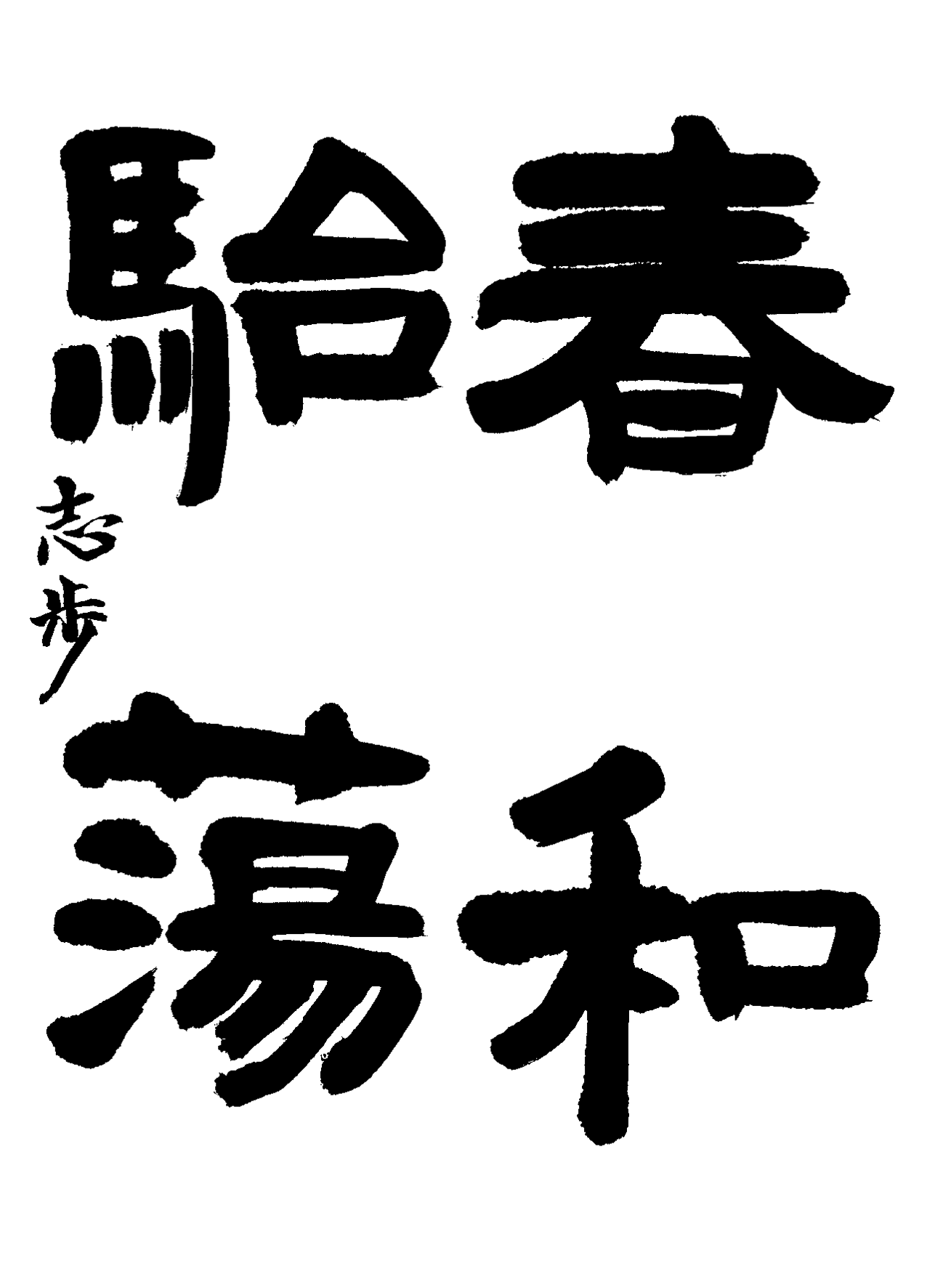

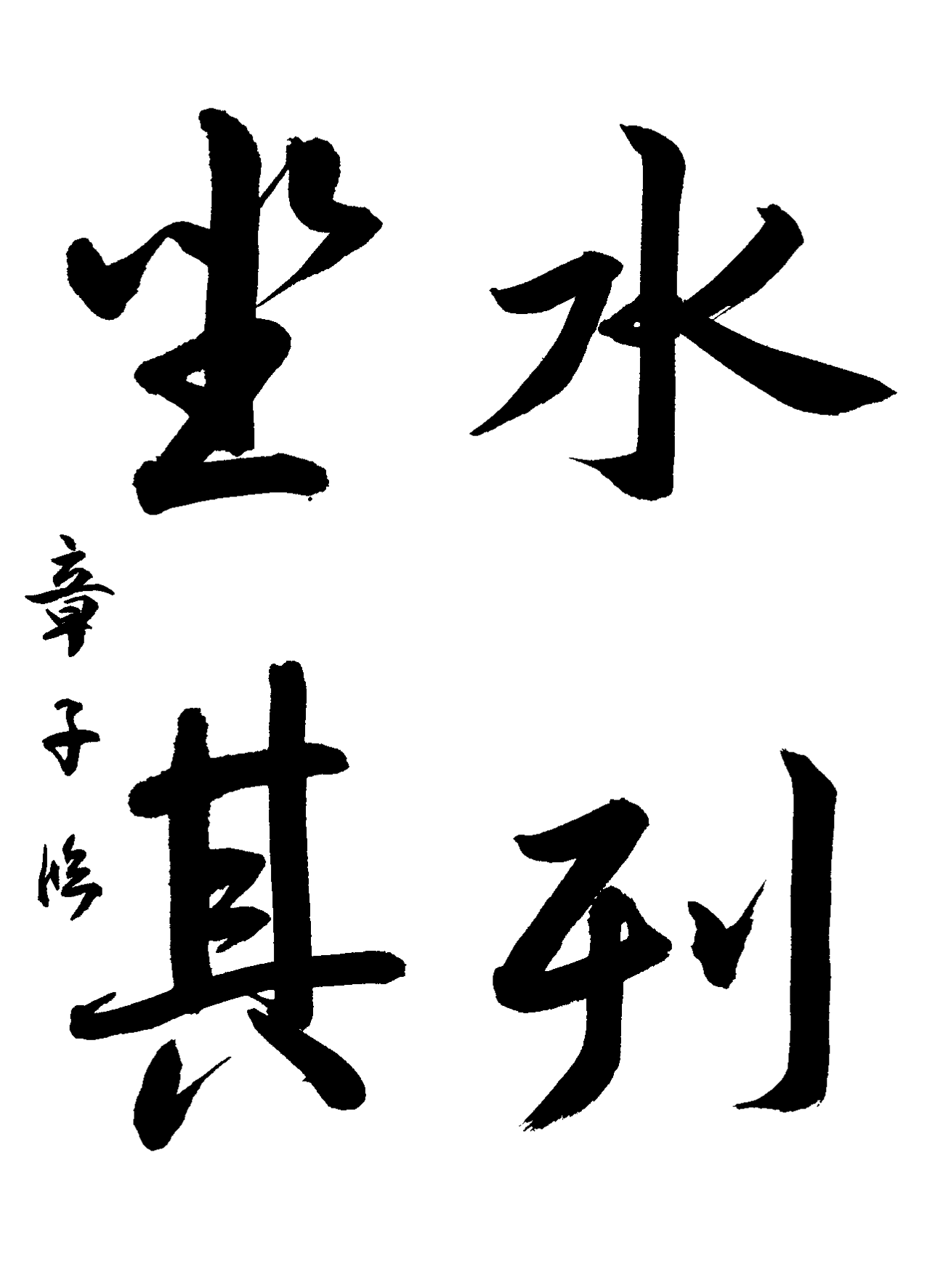

条幅部

|  |

|  |

【昇段試験対策】

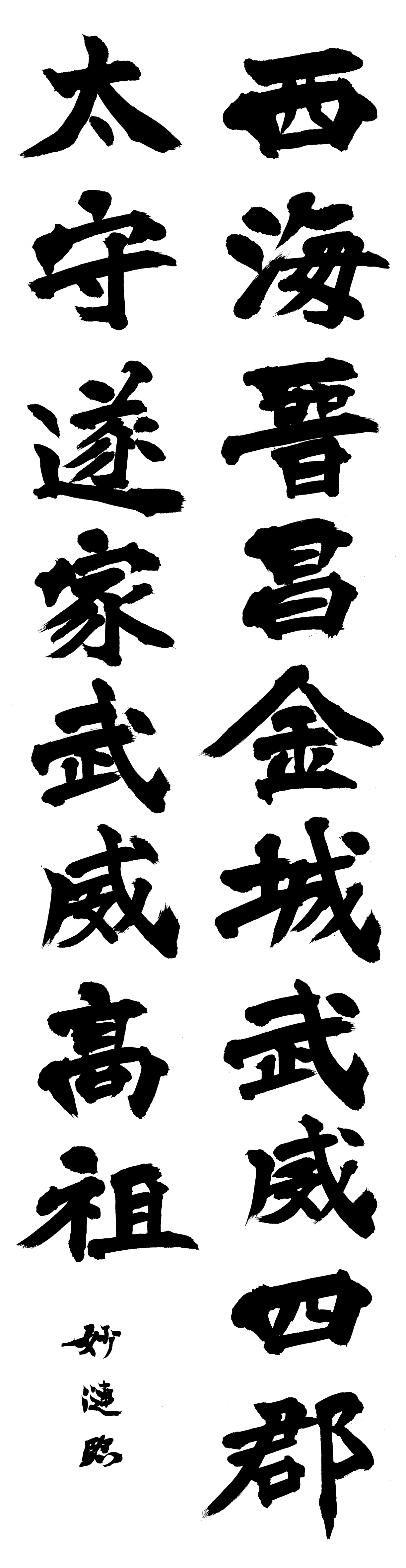

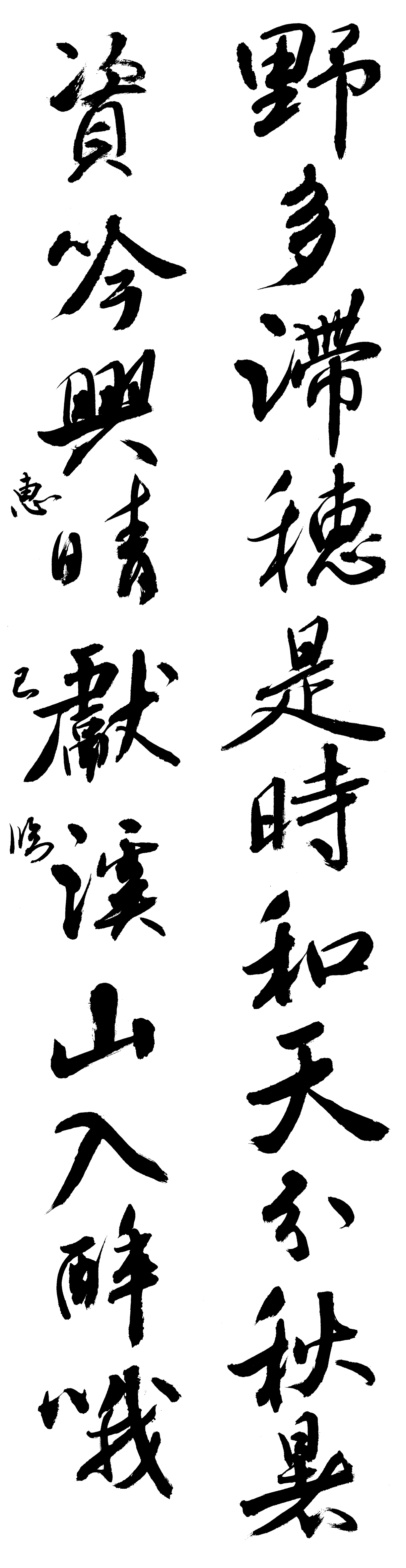

<条幅A>

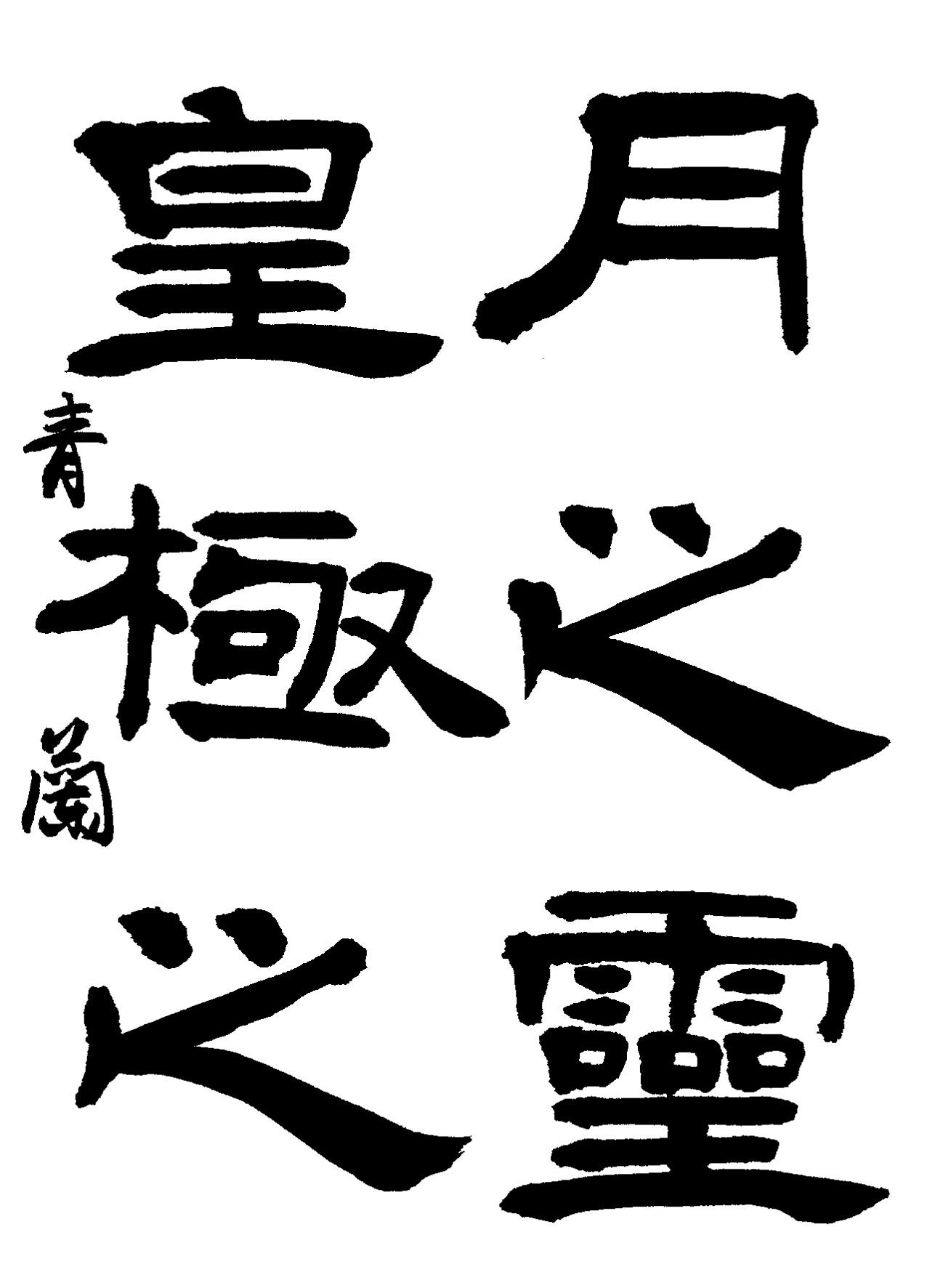

いつものように上段左から説明していきましょう。々のような記号を畳語記号といいます。この記号(漢字ではありません)が入ると北魏楷書の紙面が急にざわつき、落ち着きのないものになってしまいます。もう少し扁平にして統一感を出すように心がけてください。行書や草書の場合は、反対に畳語記号があると空間の疎密が出て変化が自然に表現されるかもしれません。

古谷蒼韻先生が、横物の型式の行草を書くときは、横画をゆっくりと書くように反面、縦に流れる長条幅の様式の時には、縦線をゆっくりとひくという指摘をもっとしっかりと頭と手に叩き込んで書作すればよかったと悔やんでいます。行書より、草書の方が面白く仕上がりそうな感じもしますが、虚画と実画の理解が必要となります。くれぐれも誤字を書かないように注意してください。

隷書は古隷的な木簡を念頭に置いて伸びやかな横画を基盤にして、水平、扁平を意識して書作しました。

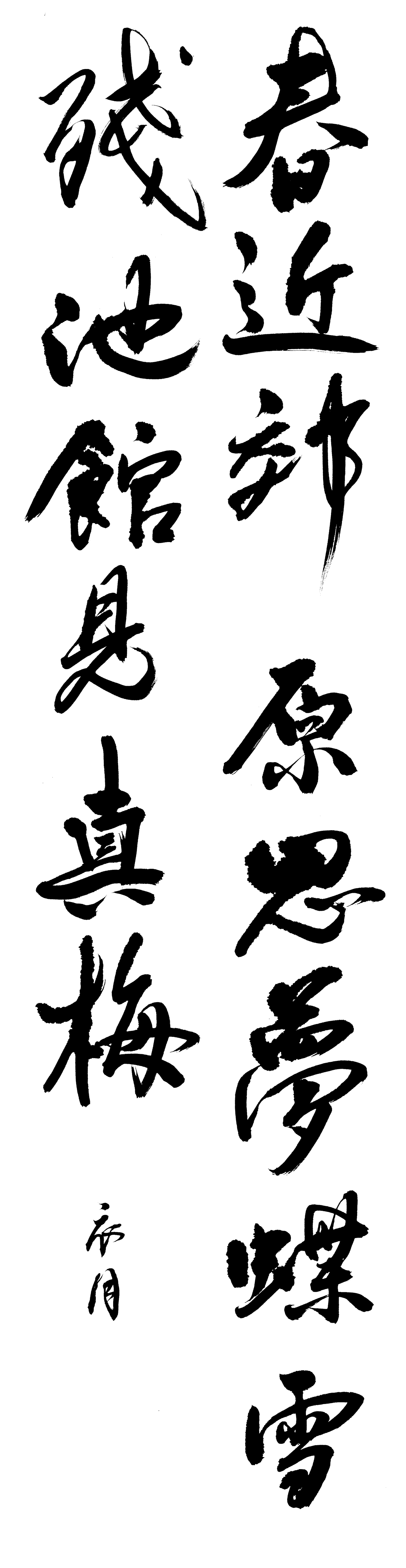

<条幅B>

楷書は唐代楷書から集字したものです。六文字目の夢は、このように画数の多いものではなく、普通の夢で良かったかもしれません。夢と蝶で画数の多いものが続いて重なっていました。二段目近と池、四段目原と見がともに画数の少ない文字が並ぶので、ひ弱にならないように注意しましょう。

行書、先日配信したものは、兼毫中峰筆で書きました。今月は寸度硬めの毛のズングリムックリしたもの。それぞれの筆の違いによる趣を参考にしてください。草書は縦への流れを、隷書は横への伸びをそれぞれ意識して書きました。

今月の22日から28日までしずぎんギャラリー四季で”岡田明洋古希書展”を開催します。そのための準備を2年かけてやってきましたが、最後の最後の朝まで書いてなんとか仕上げました。富貴堂さんにはご迷惑をおかけしました。会場には、手の中を見せるようで恥ずかしいのですが、皆さんの勉強になればと思い、李白の詩検字ノートと、これまでの四季の書の半紙・条幅の検字ノートを十数冊おいておきますので、作品だけでなく、そちらの方もお手に取って見比べていただいても結構です。ぜひお出かけいただければと思っております。

<条幅A>

いつものように上段左から説明していきましょう。々のような記号を畳語記号といいます。この記号(漢字ではありません)が入ると北魏楷書の紙面が急にざわつき、落ち着きのないものになってしまいます。もう少し扁平にして統一感を出すように心がけてください。行書や草書の場合は、反対に畳語記号があると空間の疎密が出て変化が自然に表現されるかもしれません。

古谷蒼韻先生が、横物の型式の行草を書くときは、横画をゆっくりと書くように反面、縦に流れる長条幅の様式の時には、縦線をゆっくりとひくという指摘をもっとしっかりと頭と手に叩き込んで書作すればよかったと悔やんでいます。行書より、草書の方が面白く仕上がりそうな感じもしますが、虚画と実画の理解が必要となります。くれぐれも誤字を書かないように注意してください。

隷書は古隷的な木簡を念頭に置いて伸びやかな横画を基盤にして、水平、扁平を意識して書作しました。

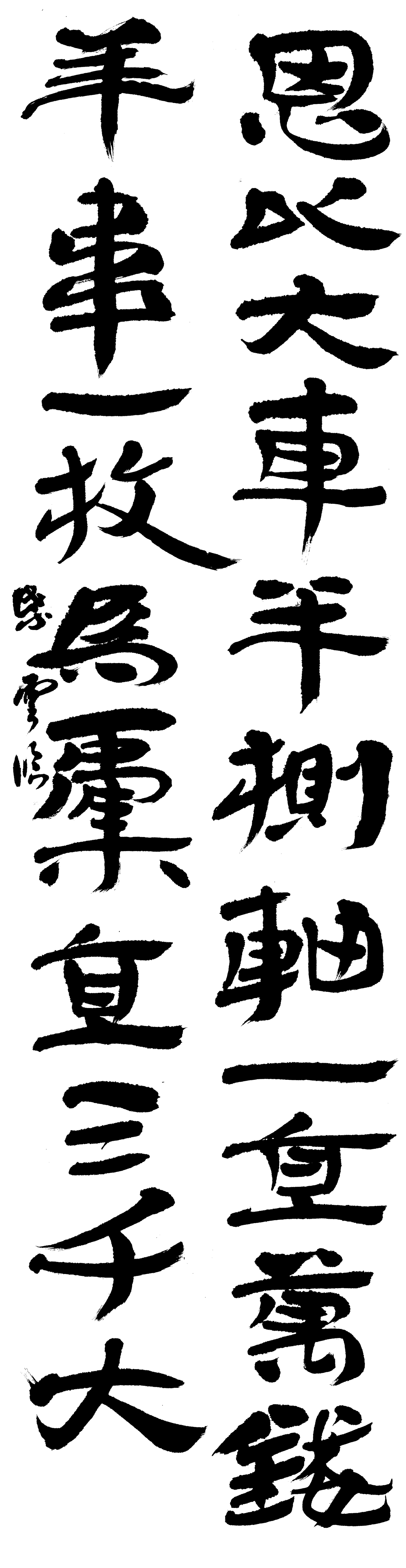

<条幅B>

楷書は唐代楷書から集字したものです。六文字目の夢は、このように画数の多いものではなく、普通の夢で良かったかもしれません。夢と蝶で画数の多いものが続いて重なっていました。二段目近と池、四段目原と見がともに画数の少ない文字が並ぶので、ひ弱にならないように注意しましょう。

行書、先日配信したものは、兼毫中峰筆で書きました。今月は寸度硬めの毛のズングリムックリしたもの。それぞれの筆の違いによる趣を参考にしてください。草書は縦への流れを、隷書は横への伸びをそれぞれ意識して書きました。

今月の22日から28日までしずぎんギャラリー四季で”岡田明洋古希書展”を開催します。そのための準備を2年かけてやってきましたが、最後の最後の朝まで書いてなんとか仕上げました。富貴堂さんにはご迷惑をおかけしました。会場には、手の中を見せるようで恥ずかしいのですが、皆さんの勉強になればと思い、李白の詩検字ノートと、これまでの四季の書の半紙・条幅の検字ノートを十数冊おいておきますので、作品だけでなく、そちらの方もお手に取って見比べていただいても結構です。ぜひお出かけいただければと思っております。

[岡田明洋]

臨書部

【昇段試験対策】

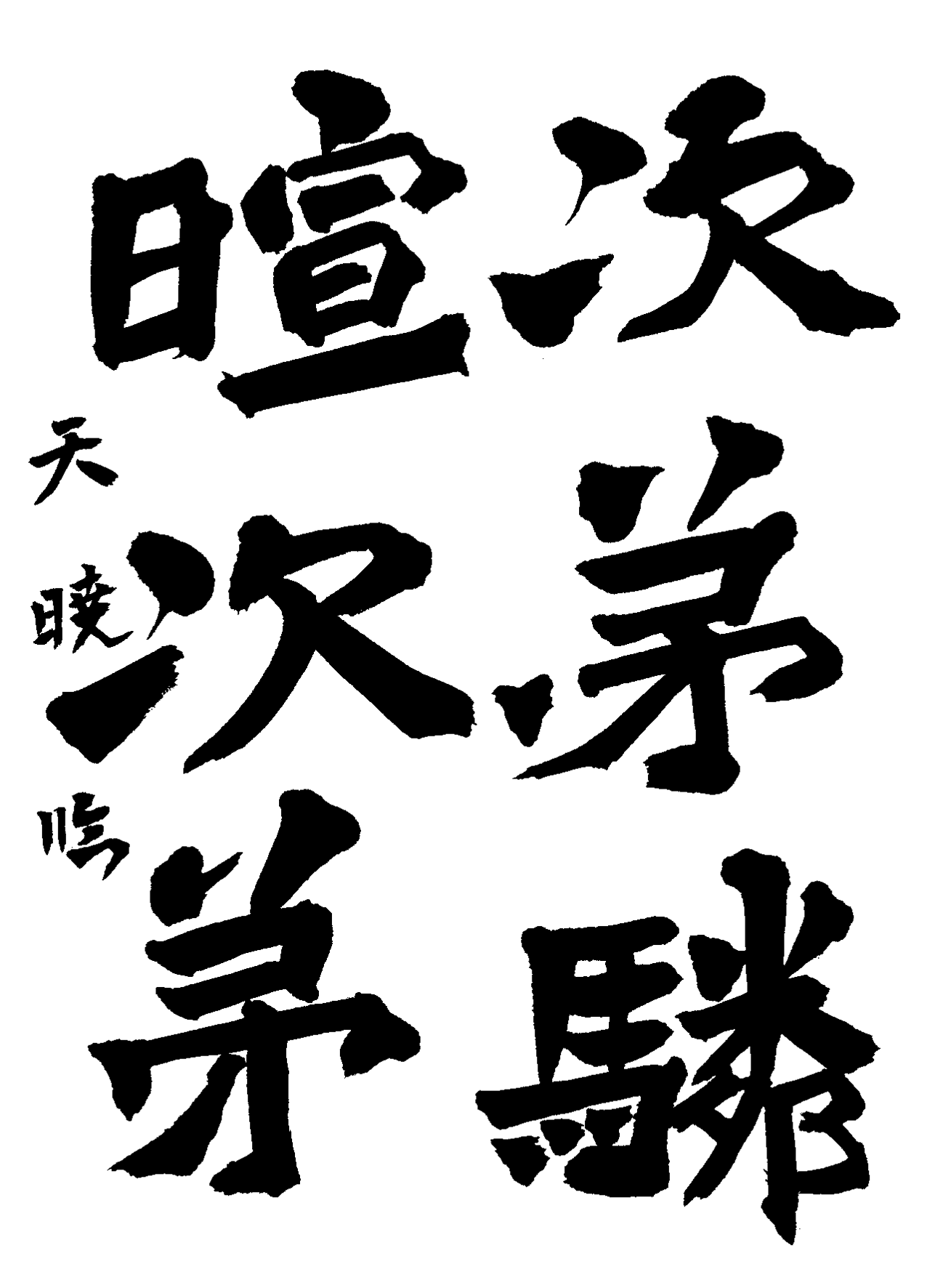

前回の昇段試験の規定に”半紙臨書、条幅臨書は「蘭亭序」であること。手本掲載と異なる箇所でも構いません。”と述べましたが、神龍半印本でも、定武本でもなく、褚遂良が臨書したと伝えられている第二本でなくてはいけません。

四季の書の臨書部は通して書いていますが、どこで区切っても構いません。一応文章の区切れも考慮せずに字形が美しく書き易い四文字か六文字を抜き出して臨書してくれれば構いません。原帖をコピーしてお持ちの方は、先生と相談されてまだ書いていない箇所を選んでいただくこともできます。「暢叙幽情」とか「天朗氣晴」を書いてみても良いですよ。やはり字画の少ないところを選ぶよりは、偏旁があって、懐の広い見映えをする箇所を選んでください。条幅の方は、文字の区切れを大切にして、16字から20字前後の文意の通じる所を選んで出品してください。

前回の昇段試験の規定に”半紙臨書、条幅臨書は「蘭亭序」であること。手本掲載と異なる箇所でも構いません。”と述べましたが、神龍半印本でも、定武本でもなく、褚遂良が臨書したと伝えられている第二本でなくてはいけません。

四季の書の臨書部は通して書いていますが、どこで区切っても構いません。一応文章の区切れも考慮せずに字形が美しく書き易い四文字か六文字を抜き出して臨書してくれれば構いません。原帖をコピーしてお持ちの方は、先生と相談されてまだ書いていない箇所を選んでいただくこともできます。「暢叙幽情」とか「天朗氣晴」を書いてみても良いですよ。やはり字画の少ないところを選ぶよりは、偏旁があって、懐の広い見映えをする箇所を選んでください。条幅の方は、文字の区切れを大切にして、16字から20字前後の文意の通じる所を選んで出品してください。

[岡田明洋]

随意部

|  |

|  |

【選出所感】

春光会の方が、石神澄璇さん、および私の参考手本をご覧になって出書してくださいました。

石神澄璇さんの臨 馬振拝造像記の一文字目は邑です。普通は口で書きますね。口の多くはサイと呼んで、神に祈るときに用いる器を指すものが多いのですが、邑の上に書かれている口は「イ」と読んで都邑の外郭、城壁を巡らしている形を表します。巴は人がひざまずくさまの形で城中に多くの人がいることを示し、城邑、都邑を言います。この口(イ)が漢以後の隷書で△のような三角形で表すようになります。それが北魏の楷書で受け継がれて、この馬振拝造像記や孫秋生像記も三角形で書かれています。唐の時代となり、正されて元の形の口に戻ったのでしょう。振の字も正しくはテヘンですがオの形のように、北魏で書かれています。新書源の中にはオの形のようなテヘンは採用されていません。これが字書を作っている方の見識なのでしょうね。米芾や居延漢簡についてお話ししようと思っていましたが、とんだ脱線になってしまいました。

春光会の方が、石神澄璇さん、および私の参考手本をご覧になって出書してくださいました。

石神澄璇さんの臨 馬振拝造像記の一文字目は邑です。普通は口で書きますね。口の多くはサイと呼んで、神に祈るときに用いる器を指すものが多いのですが、邑の上に書かれている口は「イ」と読んで都邑の外郭、城壁を巡らしている形を表します。巴は人がひざまずくさまの形で城中に多くの人がいることを示し、城邑、都邑を言います。この口(イ)が漢以後の隷書で△のような三角形で表すようになります。それが北魏の楷書で受け継がれて、この馬振拝造像記や孫秋生像記も三角形で書かれています。唐の時代となり、正されて元の形の口に戻ったのでしょう。振の字も正しくはテヘンですがオの形のように、北魏で書かれています。新書源の中にはオの形のようなテヘンは採用されていません。これが字書を作っている方の見識なのでしょうね。米芾や居延漢簡についてお話ししようと思っていましたが、とんだ脱線になってしまいました。

[岡田明洋]

実用書部

【昇段試験対策】

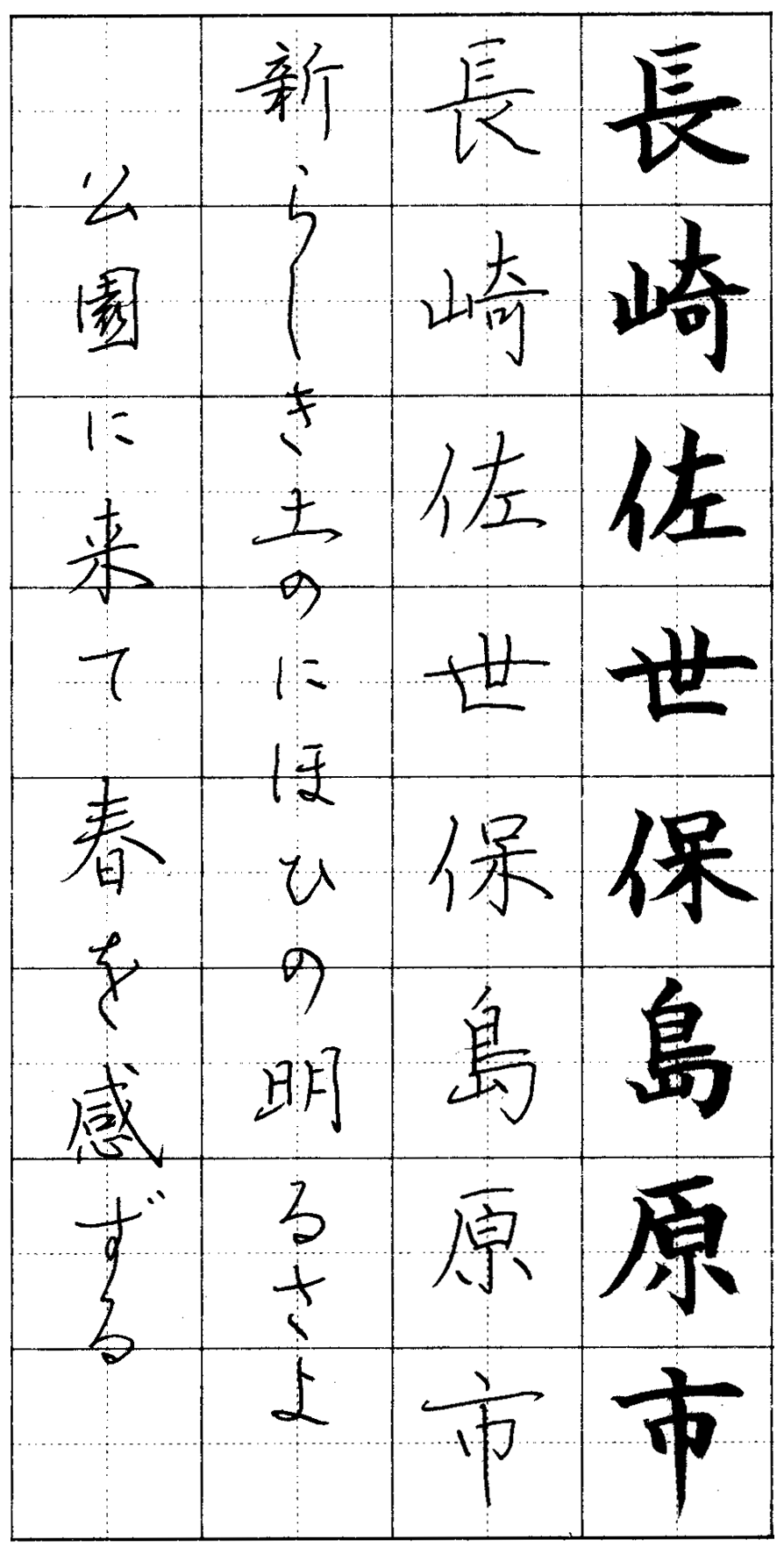

細字における”諫”が困難であるものの、他の文字は基本点画の練習のような文字ばかりが出題されていました。偏の点の位置、偏の縦画の位置を右寄りに打ったり引くことを忘れないようにしてください。細字は書写的に言葉を替えれば、唐代的な楷書の書き方を範としていますので、中心線の右サイドを発展・充実させるように心がけてください。画数の少ないこのような課題が案外難しいのかもしれません。それはペン字の地名にも言えることです。伸びやかな素直な書き方を心がけましょう。王羲之系の行書は左サイドをゆったりとるということも頭の片隅に入れておいてください。

持統天皇のうたです。今年の梅雨も真夏もこの異常気象の中でどのような天候になるのかと案じますが、この歌を詠む(書く)と強烈な白がすずしさを感じさせてくれます。流れるような黒いせんと黒によって生かされる白を追及してこの一首を書ききって下さい。

細字における”諫”が困難であるものの、他の文字は基本点画の練習のような文字ばかりが出題されていました。偏の点の位置、偏の縦画の位置を右寄りに打ったり引くことを忘れないようにしてください。細字は書写的に言葉を替えれば、唐代的な楷書の書き方を範としていますので、中心線の右サイドを発展・充実させるように心がけてください。画数の少ないこのような課題が案外難しいのかもしれません。それはペン字の地名にも言えることです。伸びやかな素直な書き方を心がけましょう。王羲之系の行書は左サイドをゆったりとるということも頭の片隅に入れておいてください。

持統天皇のうたです。今年の梅雨も真夏もこの異常気象の中でどのような天候になるのかと案じますが、この歌を詠む(書く)と強烈な白がすずしさを感じさせてくれます。流れるような黒いせんと黒によって生かされる白を追及してこの一首を書ききって下さい。

[岡田明洋]