選者選評 岡田明洋

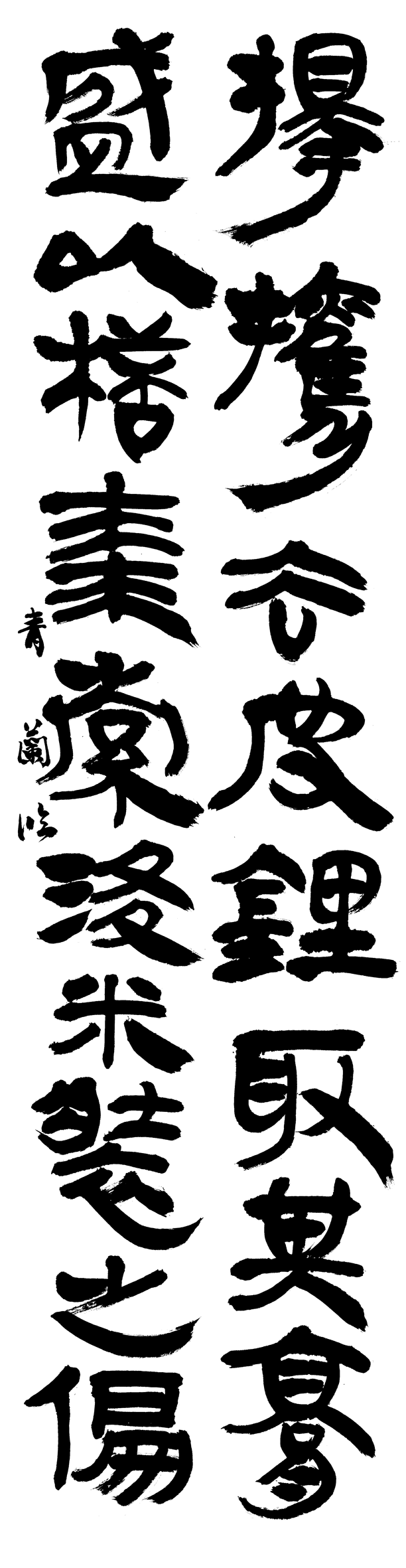

漢字規定部(初段以上)

※作品は押すと単体で表示されます

【選出所感】

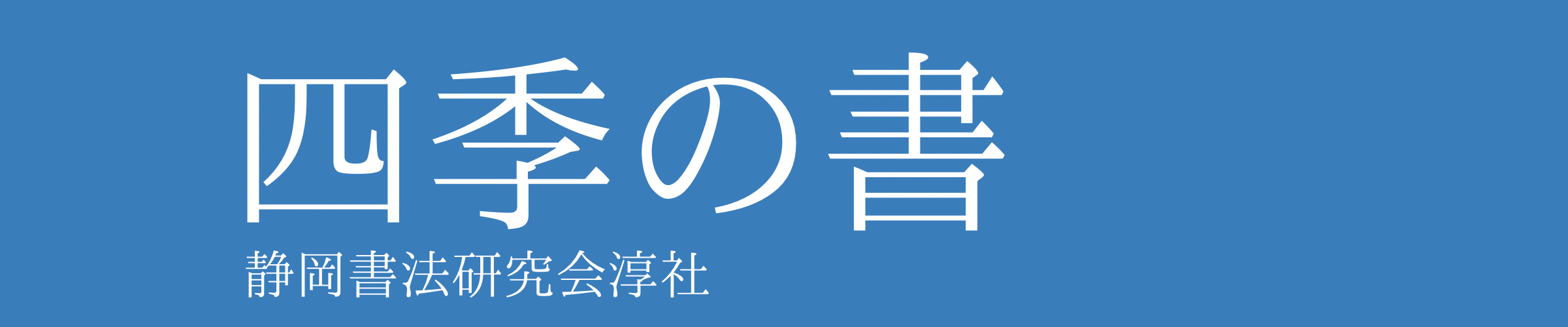

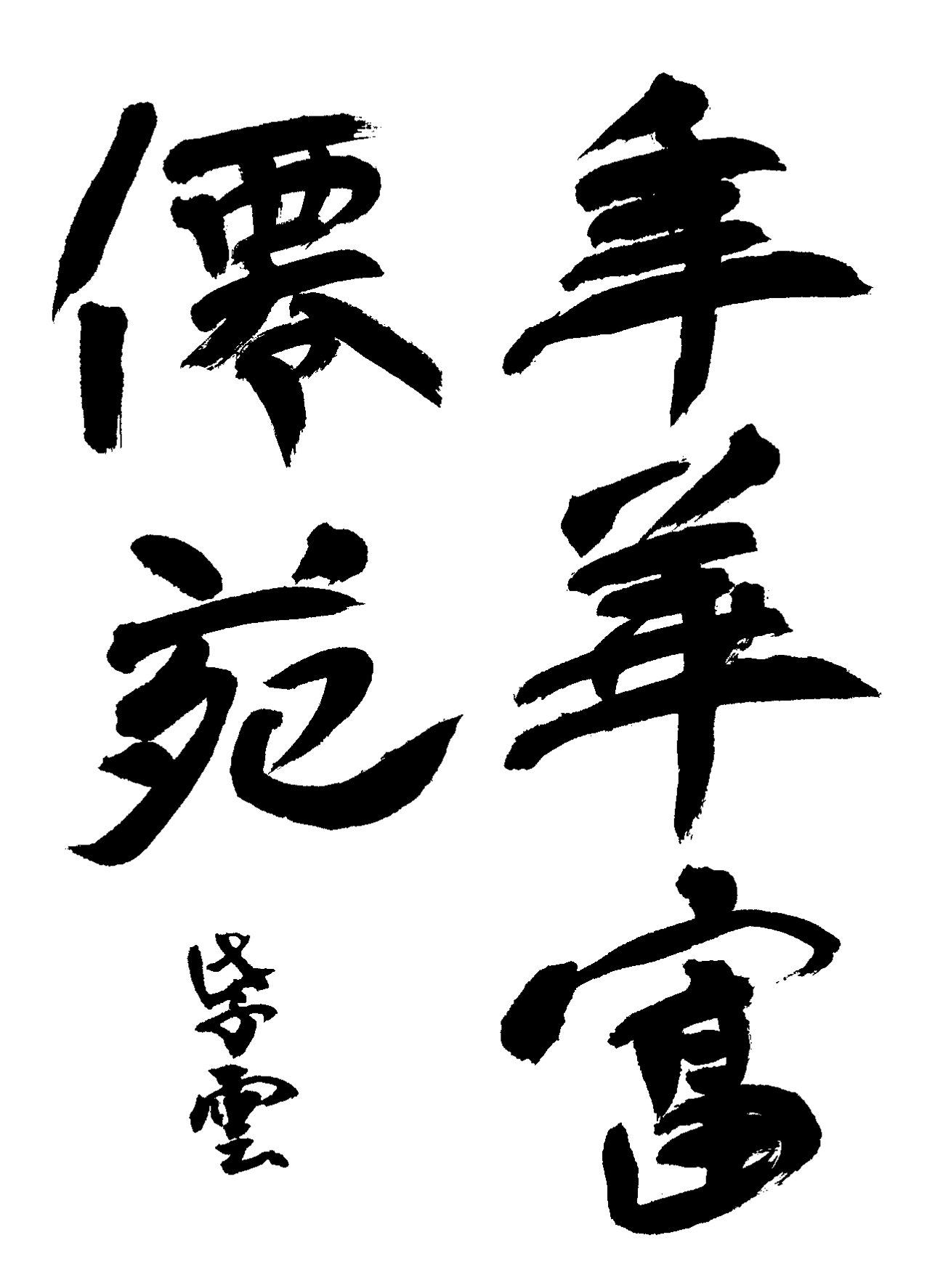

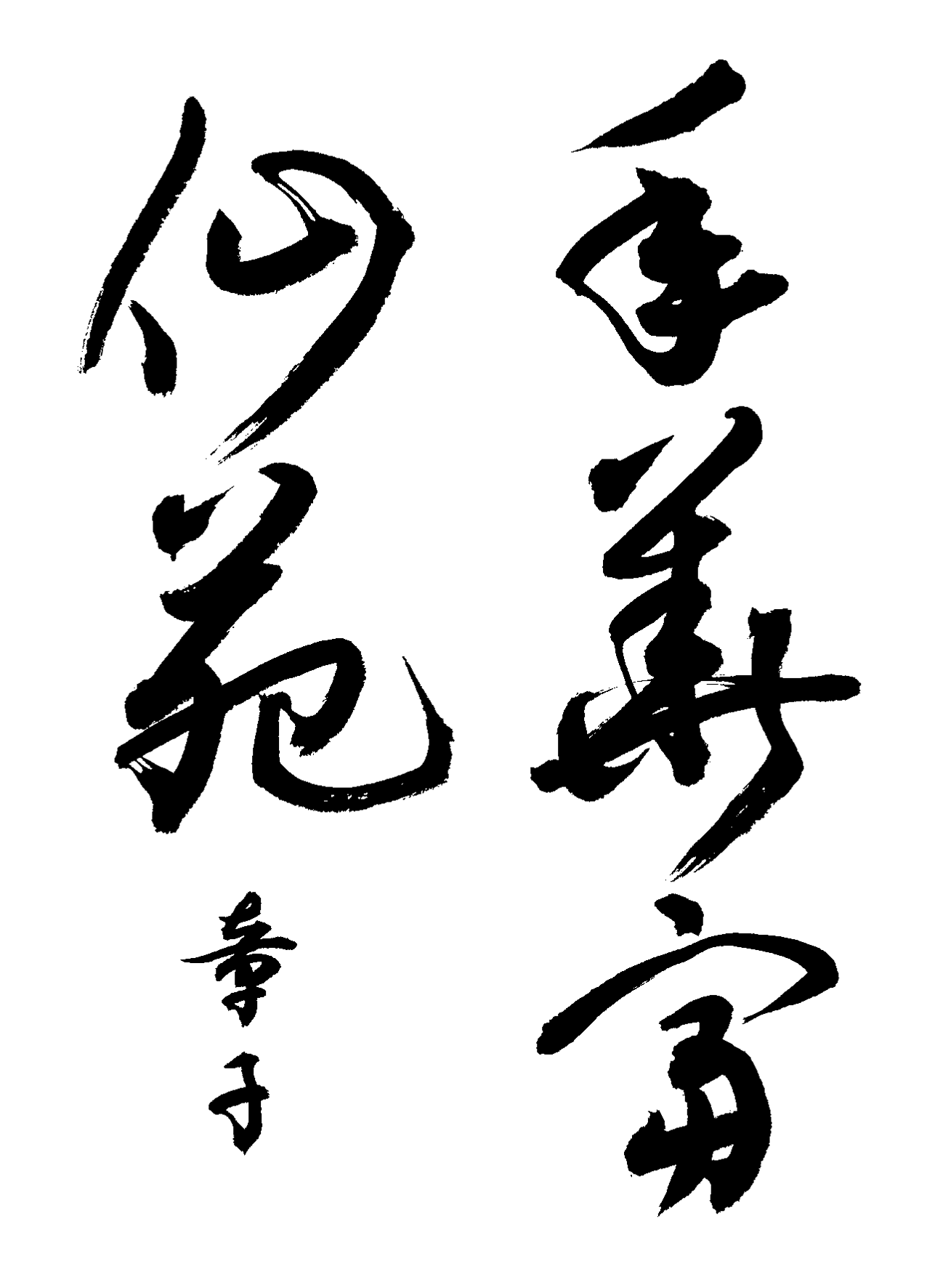

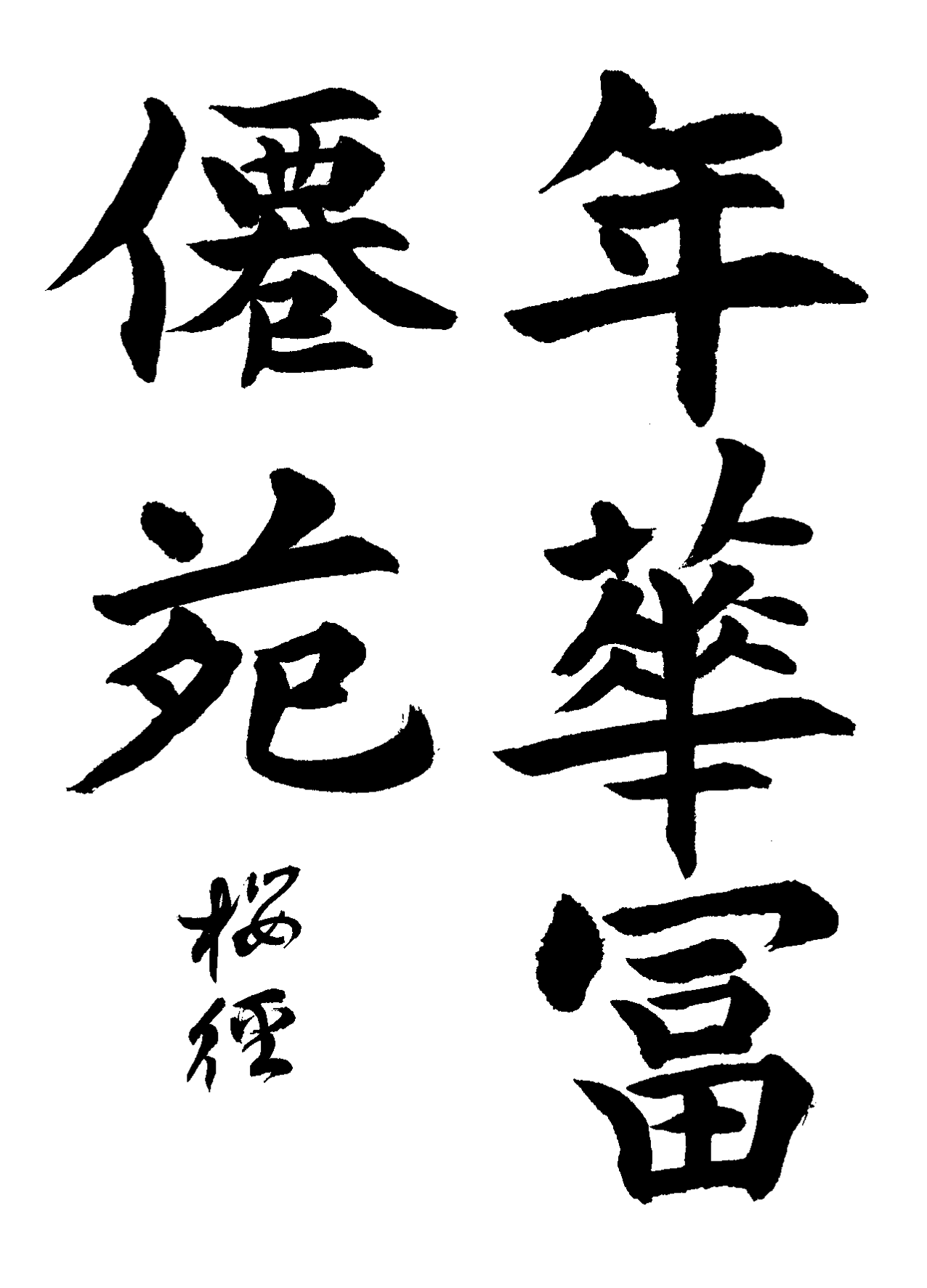

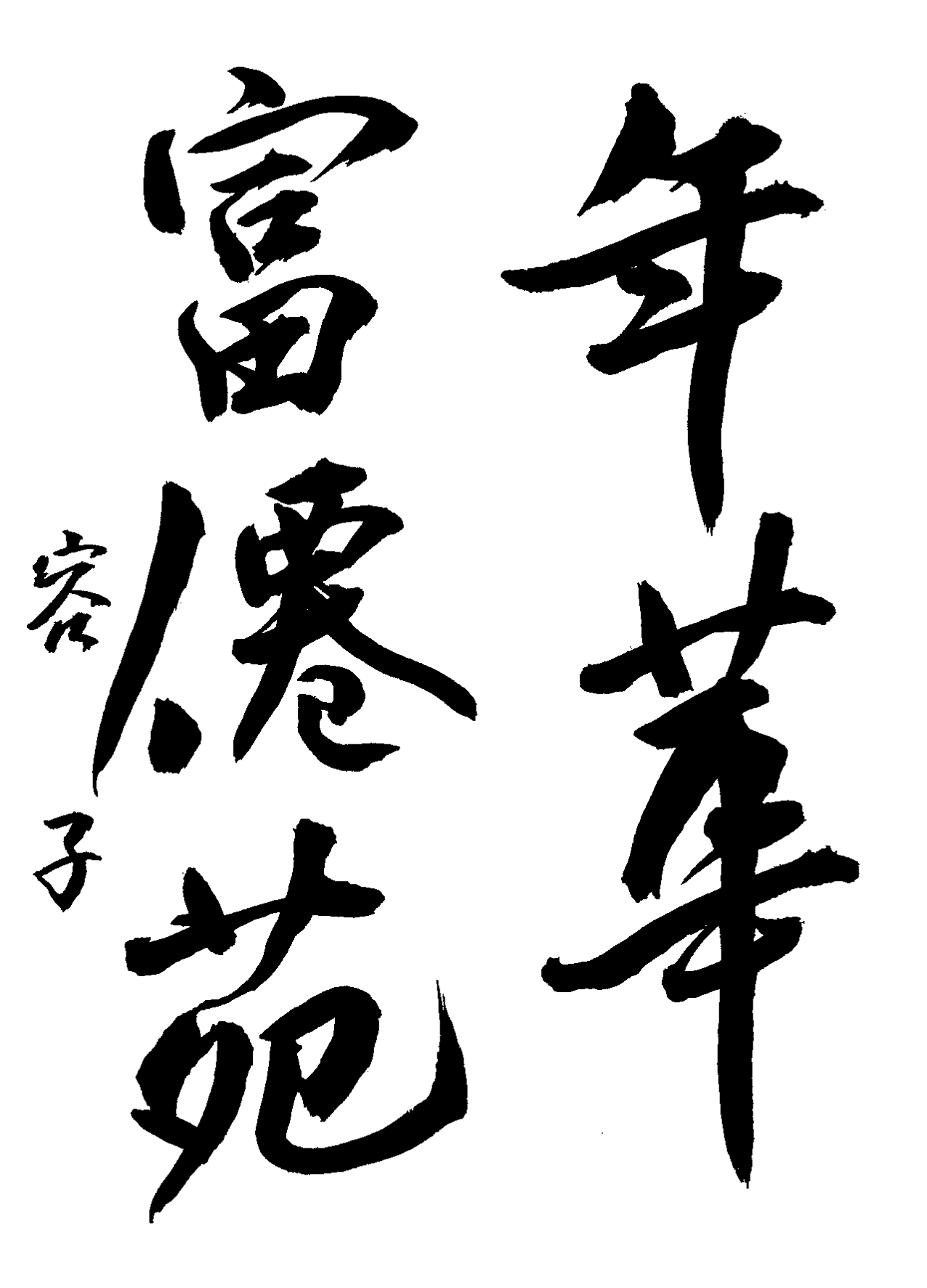

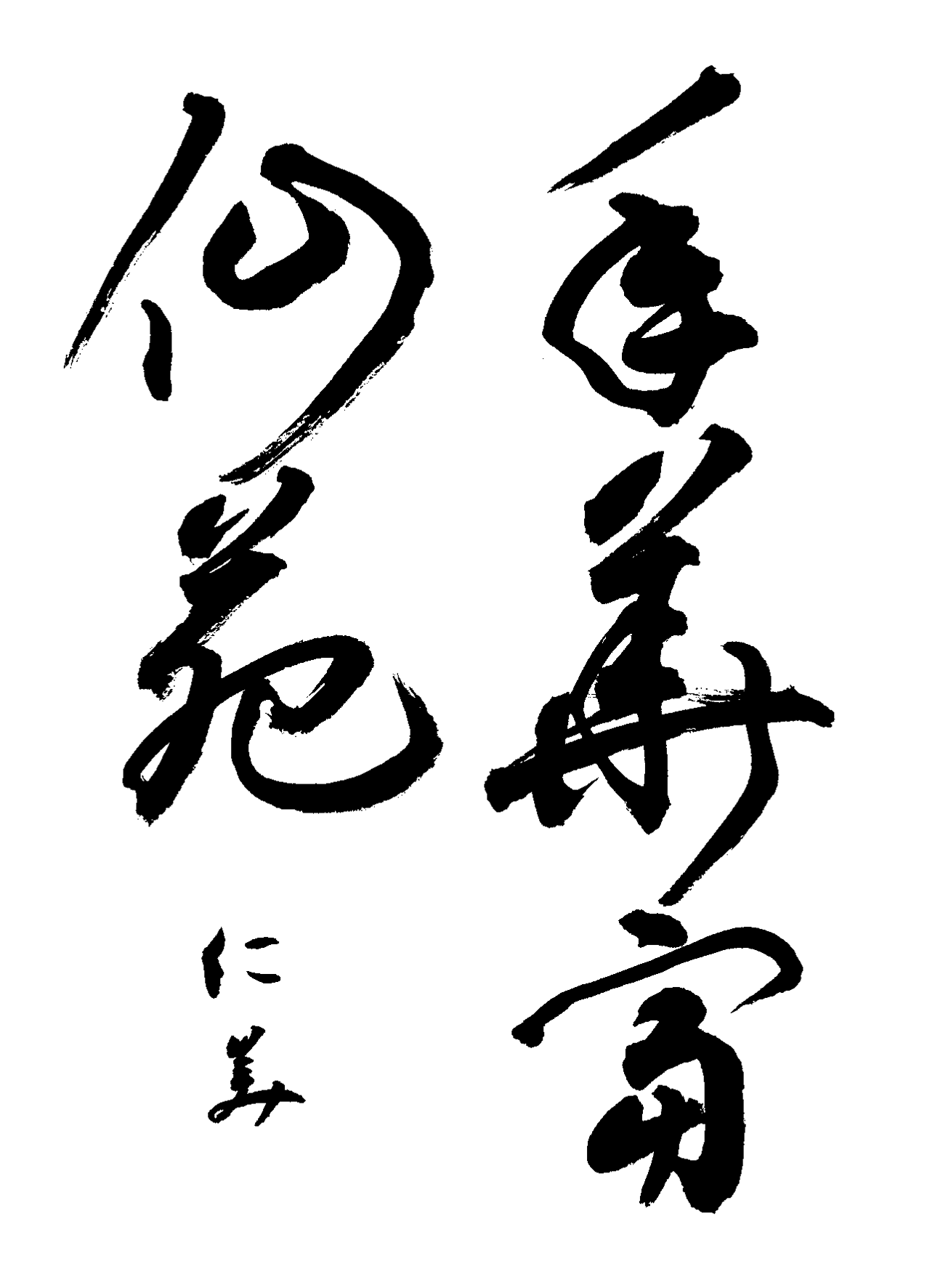

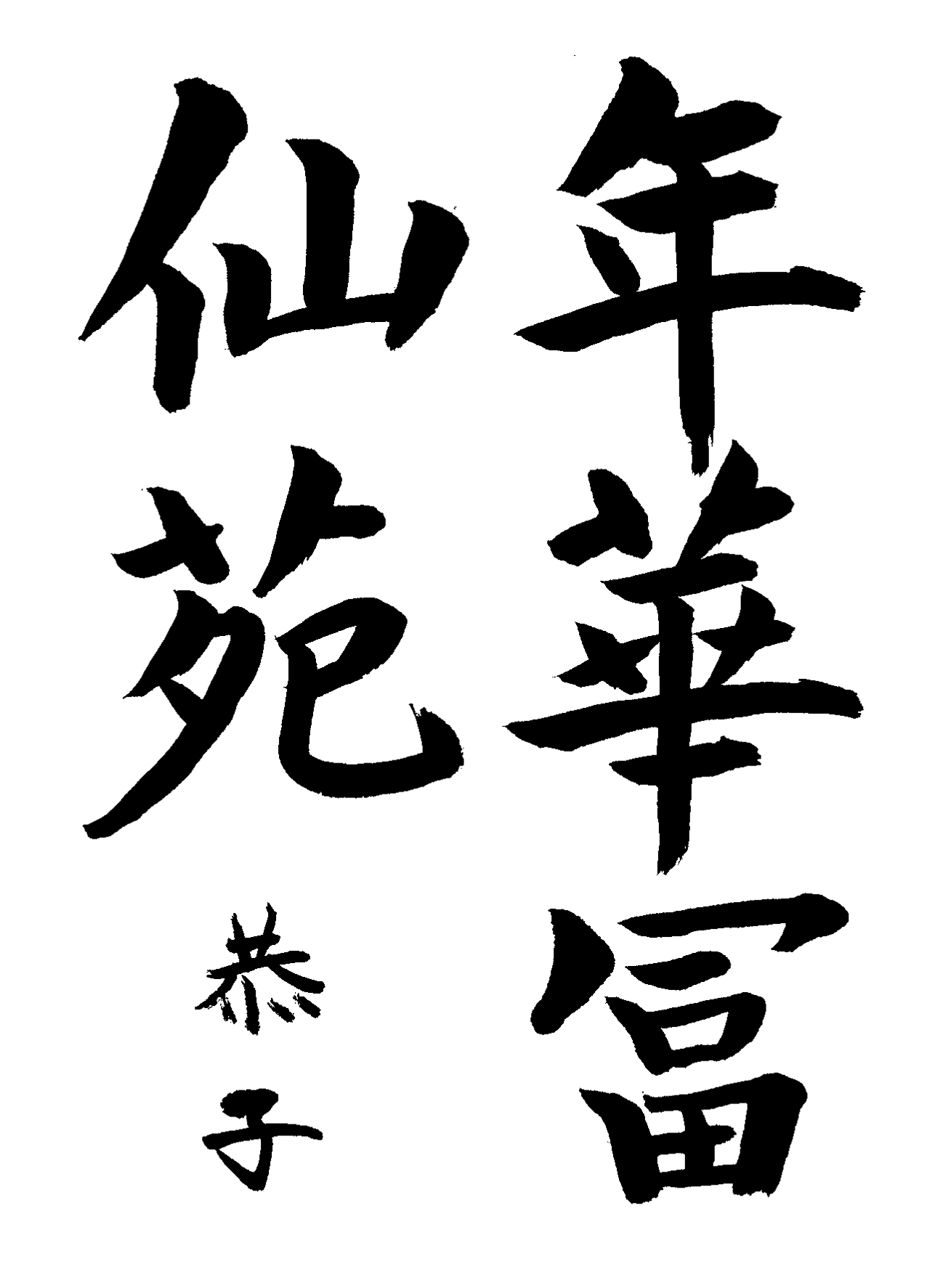

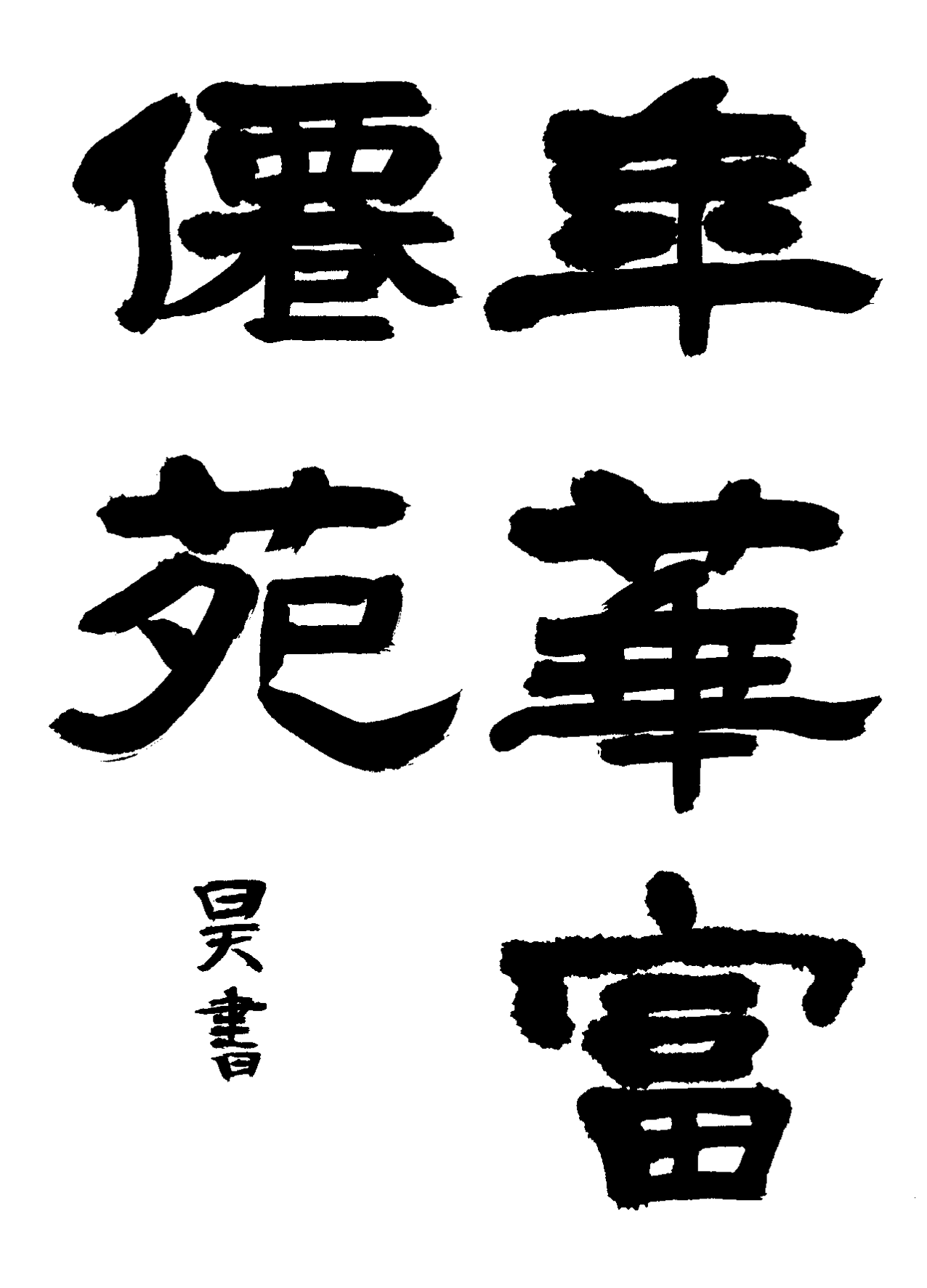

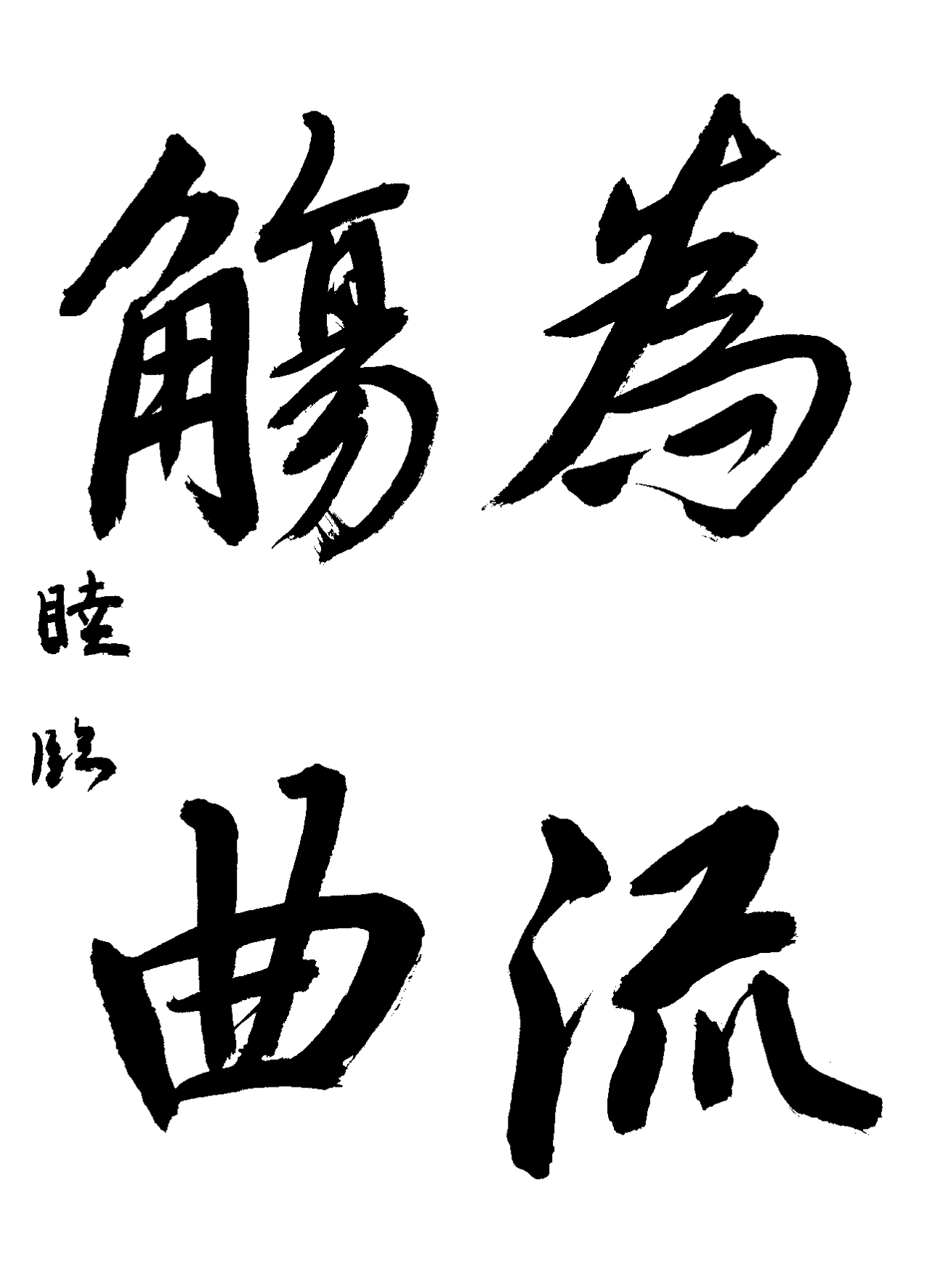

「年華富」一行目はすべて単体で、しかも縦長の姿をしていますので、字幅を出すことが出来ません。それに対して、二行目の「仙(僊)苑」はともに複体ですので、自然と幅広の結体となってしまいます。

行書の範書では、一行目を二字にして、しかも「華」がなるべく懐の広いものとなるように工夫しましたが、思うような効果も上げられませんでした。

この単調さを解消するために、左右のはらいを強調した黄山谷の行書のような要素を入れるか、王鐸のような連綿線を駆使した懐の広い書き振りにしなければいけませんでしたね。

楷書で出書された方も唐代様式で書くとあまりにすっきりして、左右の空間が広すぎた心細いものになってしまいますので、やはり、北魏楷書か随時代の墓誌銘や智永の真書のようなものをモチーフにした方が良かったですね。

隷書は複体の字面の時に有効で今回のような単体が多い字面では不向きです。

「年華富」一行目はすべて単体で、しかも縦長の姿をしていますので、字幅を出すことが出来ません。それに対して、二行目の「仙(僊)苑」はともに複体ですので、自然と幅広の結体となってしまいます。

行書の範書では、一行目を二字にして、しかも「華」がなるべく懐の広いものとなるように工夫しましたが、思うような効果も上げられませんでした。

この単調さを解消するために、左右のはらいを強調した黄山谷の行書のような要素を入れるか、王鐸のような連綿線を駆使した懐の広い書き振りにしなければいけませんでしたね。

楷書で出書された方も唐代様式で書くとあまりにすっきりして、左右の空間が広すぎた心細いものになってしまいますので、やはり、北魏楷書か随時代の墓誌銘や智永の真書のようなものをモチーフにした方が良かったですね。

隷書は複体の字面の時に有効で今回のような単体が多い字面では不向きです。

[岡田明洋]

漢字規定部(特級以下)

【選出所感】

先月号に”四体提示するのは、皆さんにお習字の概念を打ち破っていただき、様々な書体があることを知ってほしいからです。”と記しました。

この言葉に嘘はないのですが、範書の楷書が、北魏楷書調なものはまずかったのでしょうか。

書道を始めたいと思った理由は様々あると思うのですが、やはりきれいな文字を書くことが出来るようになりたいからでしょう、ある、有名な俳優さんがペン習字を始めたとテレビで言っていました。「子供のような形ではなく、大人らしい文字を書きたい。」とおっしゃっていました。このような意識を持たれた方に一番重要なのは、唐代楷書を規範にして書くことだと思います。

私の好みを押し付けたような手本で、表から入る基本的な運筆法を例示しなかったのはまずかったと反省しております。

先月号に”四体提示するのは、皆さんにお習字の概念を打ち破っていただき、様々な書体があることを知ってほしいからです。”と記しました。

この言葉に嘘はないのですが、範書の楷書が、北魏楷書調なものはまずかったのでしょうか。

書道を始めたいと思った理由は様々あると思うのですが、やはりきれいな文字を書くことが出来るようになりたいからでしょう、ある、有名な俳優さんがペン習字を始めたとテレビで言っていました。「子供のような形ではなく、大人らしい文字を書きたい。」とおっしゃっていました。このような意識を持たれた方に一番重要なのは、唐代楷書を規範にして書くことだと思います。

私の好みを押し付けたような手本で、表から入る基本的な運筆法を例示しなかったのはまずかったと反省しております。

[岡田明洋]

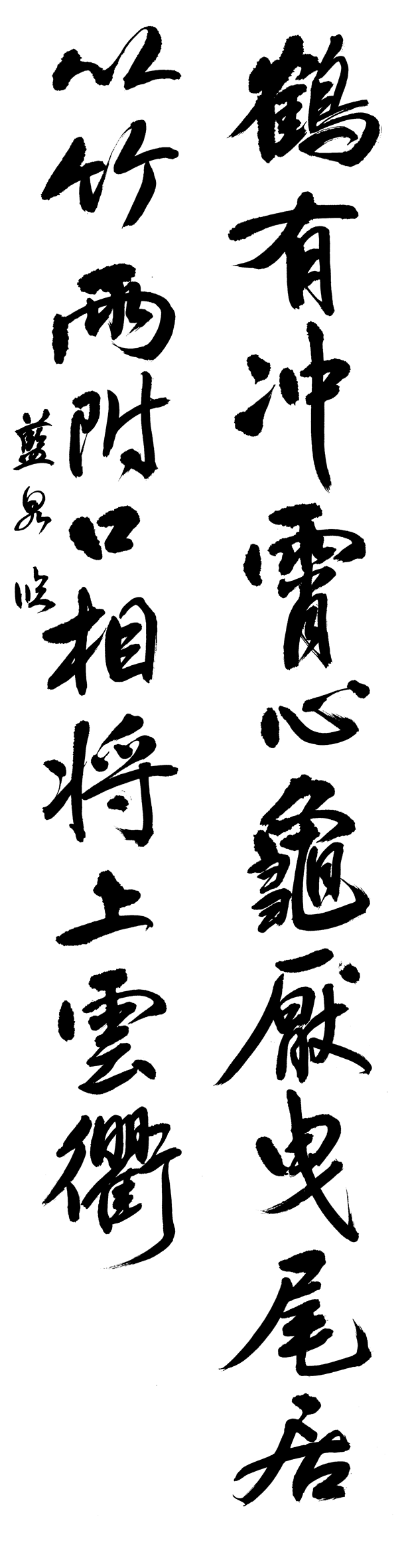

条幅部

|  |

|  |

【選出所感】

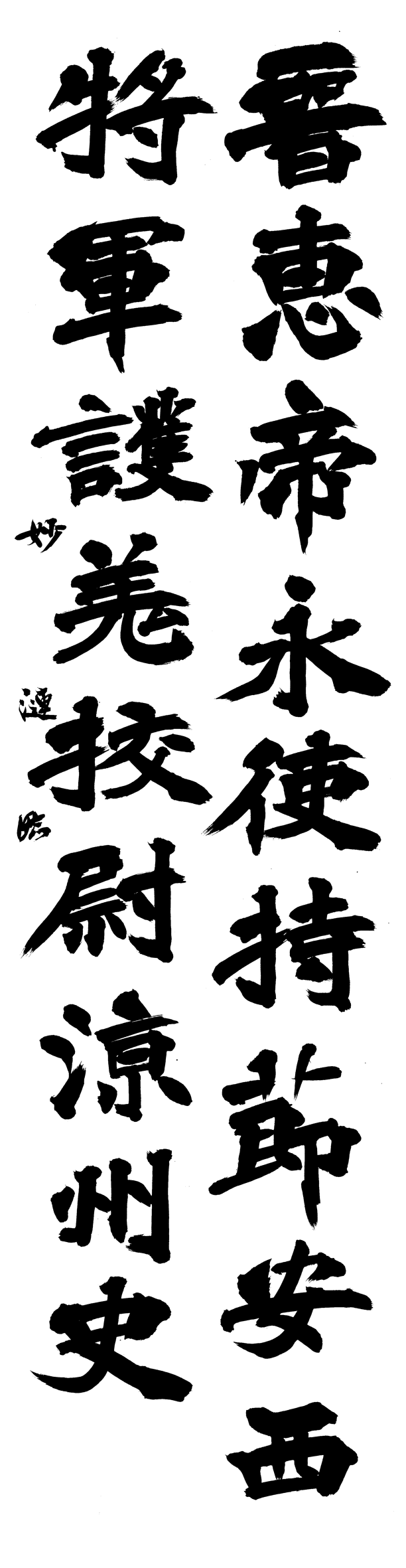

条幅は書法修得の基礎として米芾の臨書を奨めています。行・草書の中では、世界史の教科書の中にも出てくる、NO.1の書人である王羲之を学ぶに如くはないのでしょうが、あまりに正体を把握することが困難であるというのが私の実感です。理想の王羲之を仰ぎ見ながら、王羲之の名品鑑定を糧として、最も王羲之書法に近づいた米芾の書を習うのが手っ取り早いように思われます。

米芾は自身を振り返って、「壮年のころは古典を学ぶだけで一家をなすことが出来ず”集古字”といわれたが、晩年には一家をなすと何を祖としているのか誰もわからなくなった」と述べています。”集古字”とは、古典にまるごと似せて、それを寄せ集めただけのことで、個性が表現されていないと揶揄されました。が、晩年は何を学んでいたのかさえ分からなくなったと自負しています。

私は米芾の字を左傾とか、左手的な線とか言っていますが、とにかく、米芾そっくりに書くような気持で米芾の名品に接していただければよいでしょう。

条幅は書法修得の基礎として米芾の臨書を奨めています。行・草書の中では、世界史の教科書の中にも出てくる、NO.1の書人である王羲之を学ぶに如くはないのでしょうが、あまりに正体を把握することが困難であるというのが私の実感です。理想の王羲之を仰ぎ見ながら、王羲之の名品鑑定を糧として、最も王羲之書法に近づいた米芾の書を習うのが手っ取り早いように思われます。

米芾は自身を振り返って、「壮年のころは古典を学ぶだけで一家をなすことが出来ず”集古字”といわれたが、晩年には一家をなすと何を祖としているのか誰もわからなくなった」と述べています。”集古字”とは、古典にまるごと似せて、それを寄せ集めただけのことで、個性が表現されていないと揶揄されました。が、晩年は何を学んでいたのかさえ分からなくなったと自負しています。

私は米芾の字を左傾とか、左手的な線とか言っていますが、とにかく、米芾そっくりに書くような気持で米芾の名品に接していただければよいでしょう。

[岡田明洋]

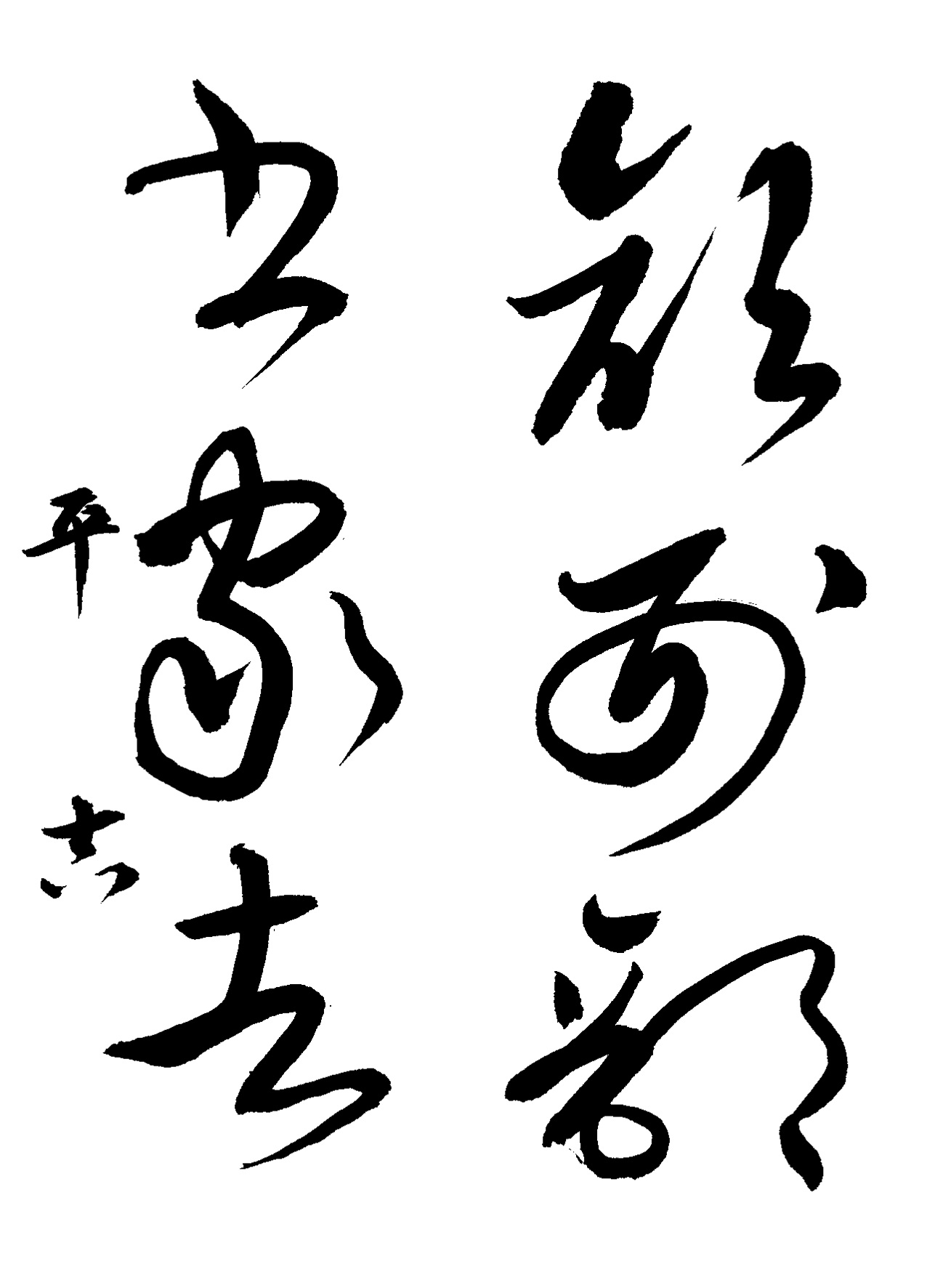

臨書部

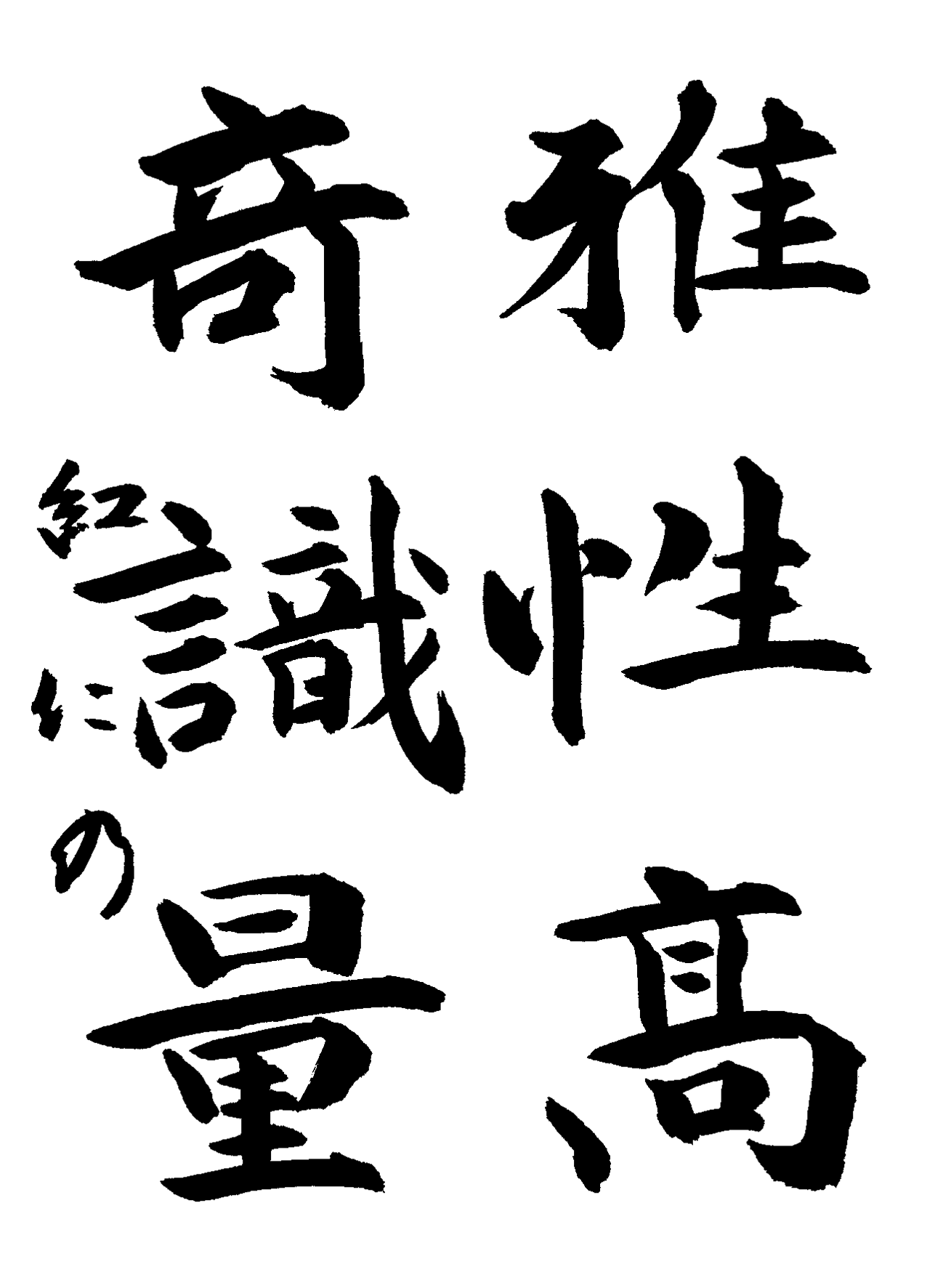

【選出所感】

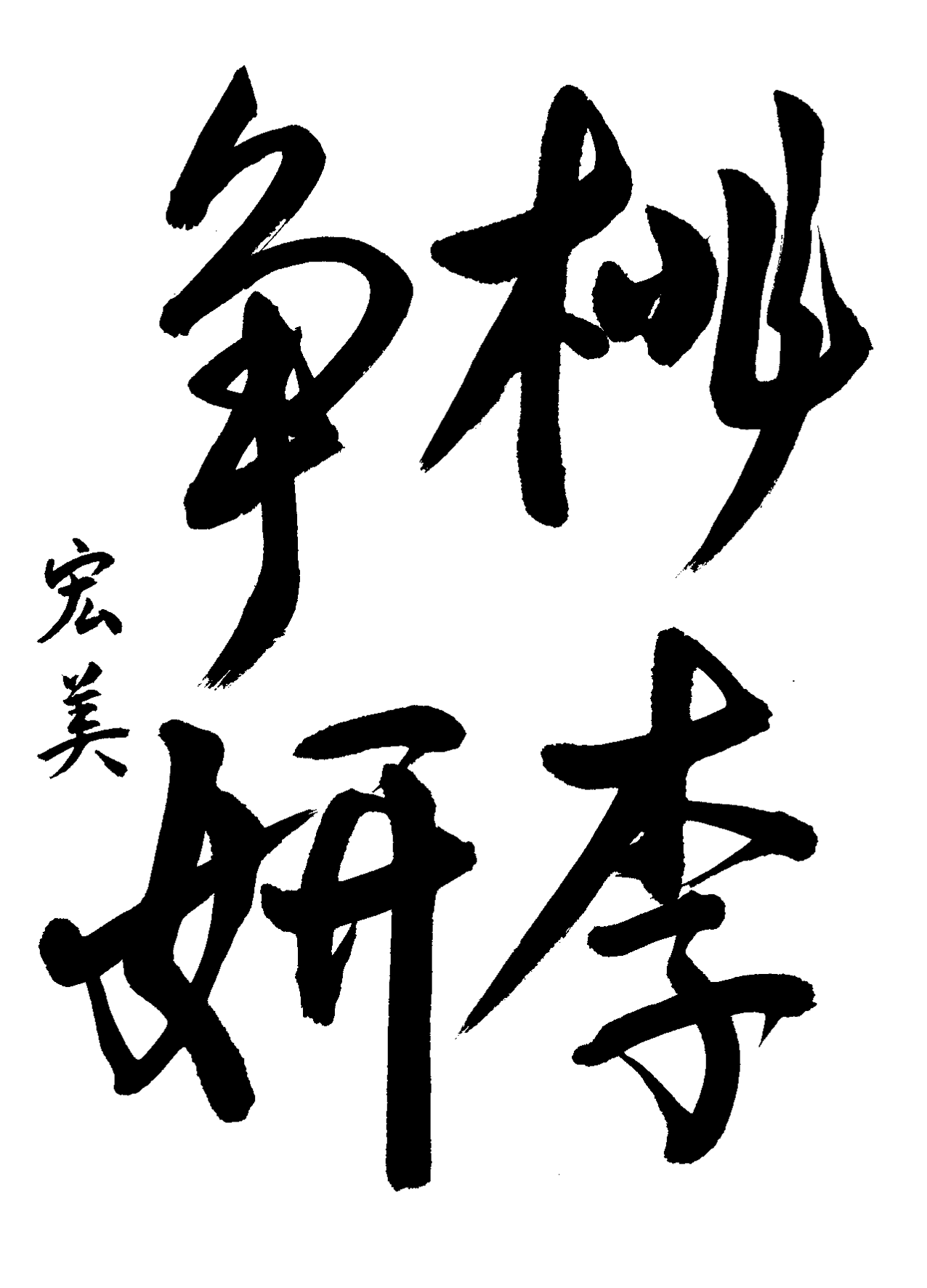

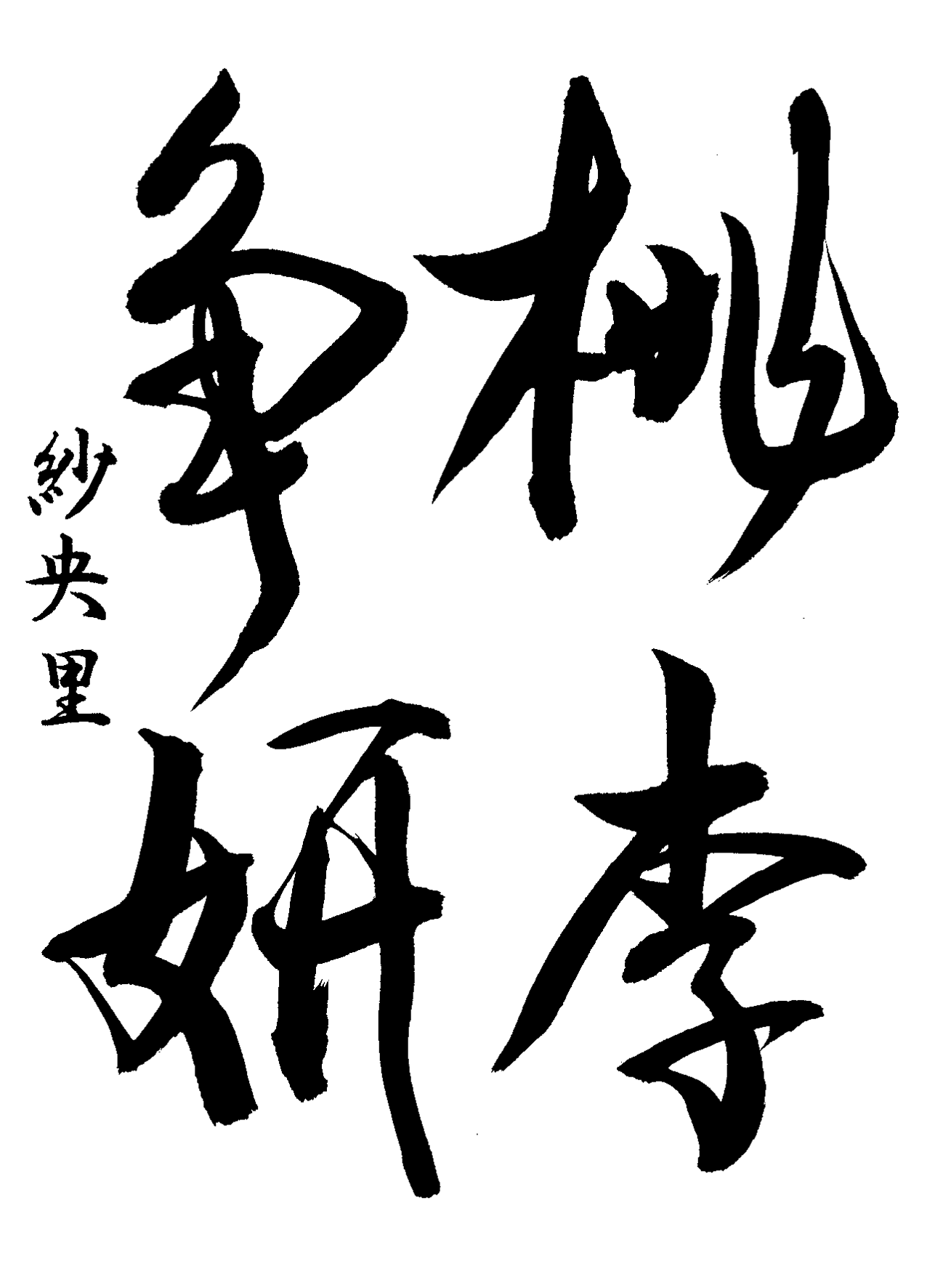

宋という時代は、まだ大きな紙を漉くという技術は持ち合わせていませんでした。当然、今のように10センチ以上の大きさで書くことはなく、この法帖のように2センチ角以内の文字で書かれています。このくらいの文字の大きさを書く場合は、よほどの名人でないと”懸腕直筆”では書けません。おおよその当時の書人は枕腕であったと思います。ですから書き振りも慎重なものであり、個性を重んじる時代であっても、明末清初のロマンチズムな連綿行書の書き振りではありません。

皆さんの作品の中に「觴」の日の部分を円運動の連綿線が書かれたものがありました。これは私の範書がいけなかったのです。今から50年前、私の大学時代は王鐸をはじめとして連綿線を多用した行書作品が全盛期でした。そのため、少し心をお留守にするとそのような姿が顔を出してしまいます。つまり私の範書をご覧になってしまった方は、誤った書き振りをしてしまいました。申し訳ありません。

宋という時代は、まだ大きな紙を漉くという技術は持ち合わせていませんでした。当然、今のように10センチ以上の大きさで書くことはなく、この法帖のように2センチ角以内の文字で書かれています。このくらいの文字の大きさを書く場合は、よほどの名人でないと”懸腕直筆”では書けません。おおよその当時の書人は枕腕であったと思います。ですから書き振りも慎重なものであり、個性を重んじる時代であっても、明末清初のロマンチズムな連綿行書の書き振りではありません。

皆さんの作品の中に「觴」の日の部分を円運動の連綿線が書かれたものがありました。これは私の範書がいけなかったのです。今から50年前、私の大学時代は王鐸をはじめとして連綿線を多用した行書作品が全盛期でした。そのため、少し心をお留守にするとそのような姿が顔を出してしまいます。つまり私の範書をご覧になってしまった方は、誤った書き振りをしてしまいました。申し訳ありません。

[岡田明洋]

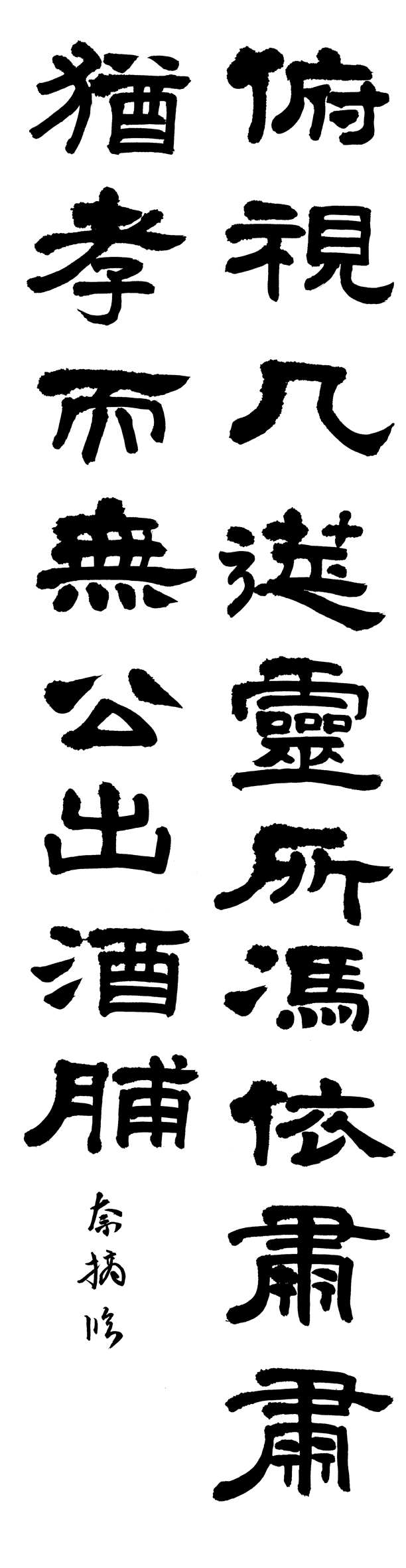

随意部

|  |

|  |

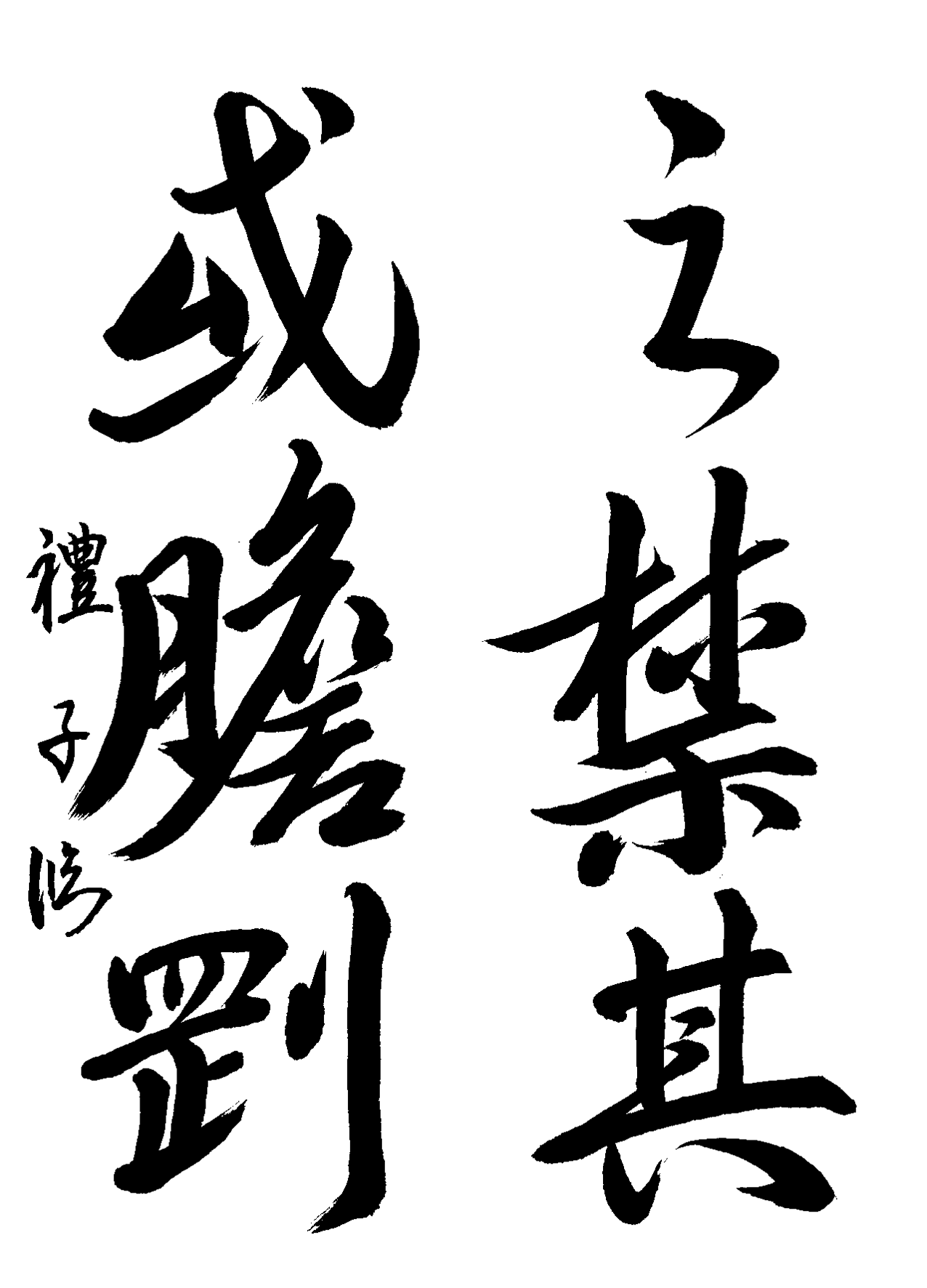

【選出所感】

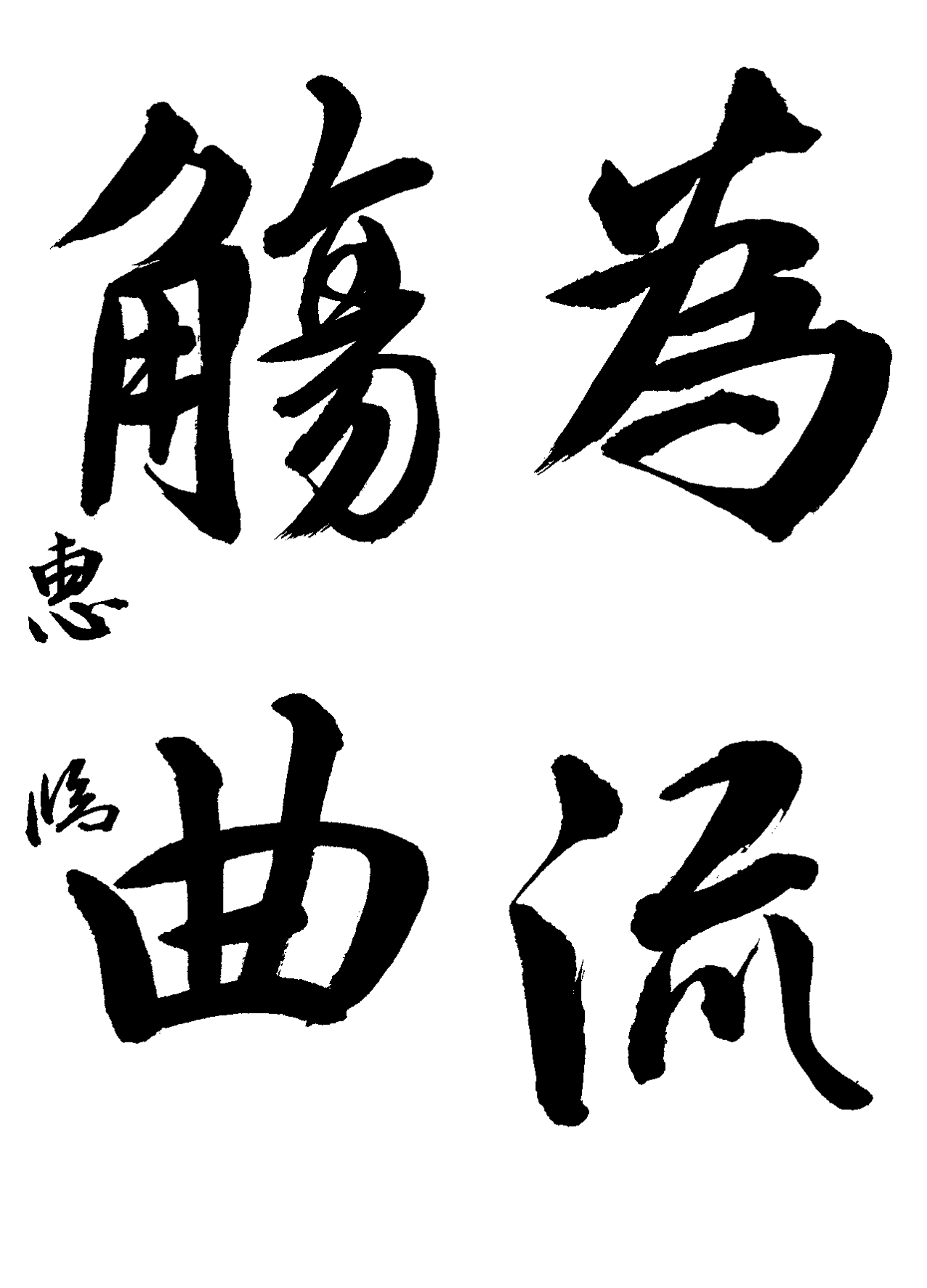

私の範書の臨書作品を見て、春光会の方がこの随意部に出品してくれました。大変うれしく思います。隷書はあえて外しました。

曹全碑・乙暎碑・禮器碑そしてそれらの学習の前に史晨碑の臨書で、臨書の骨格を学んでいただければよいと思います。半紙六文字の楷書は、唐代の有名な九成宮醴泉銘や孔子廟堂の臨書をやるよりは、随代の墓誌銘や智永の真書(楷書)を習う方が紙面をまとめやすいように思われます。又、唐代楷書のような法則性が強いわけではないので、ある程度楽しんで書いていただけるのではないでしょうか。

行書は、宋代が面白いと思います。唐代の顔真卿の筆法を加味したことで、線が随分と強靭なものとなりました。王羲之の貴族趣味だけではない多彩な表現が試みられます。その中で一際強さを表現したのが黄山谷の書です。

懐素の書は誤字まがいの怪しい字もありますが、結体にこだわらず、それでいて一定の筆法を守っている名品といっても良いでしょう。

私の範書の臨書作品を見て、春光会の方がこの随意部に出品してくれました。大変うれしく思います。隷書はあえて外しました。

曹全碑・乙暎碑・禮器碑そしてそれらの学習の前に史晨碑の臨書で、臨書の骨格を学んでいただければよいと思います。半紙六文字の楷書は、唐代の有名な九成宮醴泉銘や孔子廟堂の臨書をやるよりは、随代の墓誌銘や智永の真書(楷書)を習う方が紙面をまとめやすいように思われます。又、唐代楷書のような法則性が強いわけではないので、ある程度楽しんで書いていただけるのではないでしょうか。

行書は、宋代が面白いと思います。唐代の顔真卿の筆法を加味したことで、線が随分と強靭なものとなりました。王羲之の貴族趣味だけではない多彩な表現が試みられます。その中で一際強さを表現したのが黄山谷の書です。

懐素の書は誤字まがいの怪しい字もありますが、結体にこだわらず、それでいて一定の筆法を守っている名品といっても良いでしょう。

[岡田明洋]

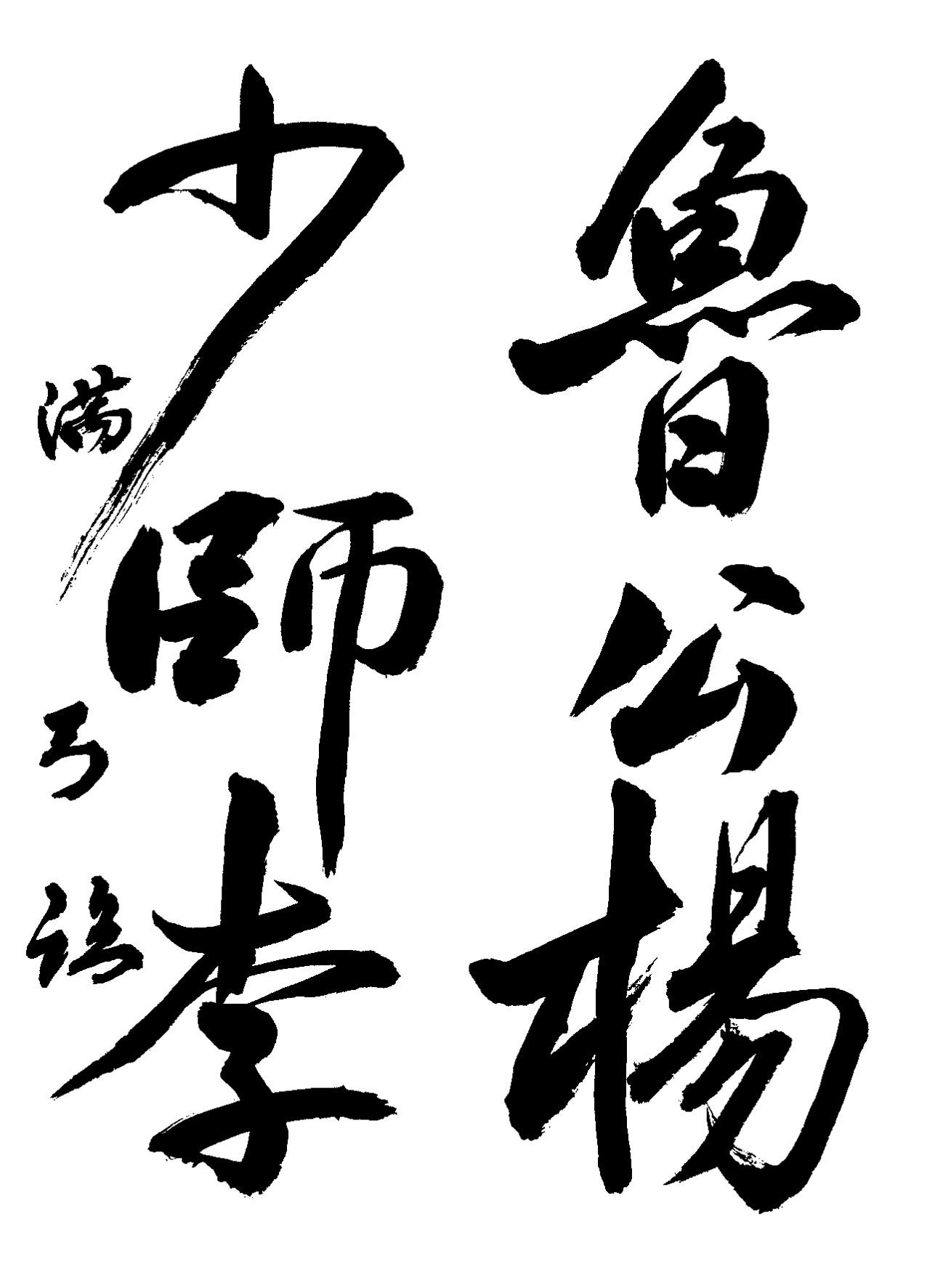

実用書部

【選出所感】

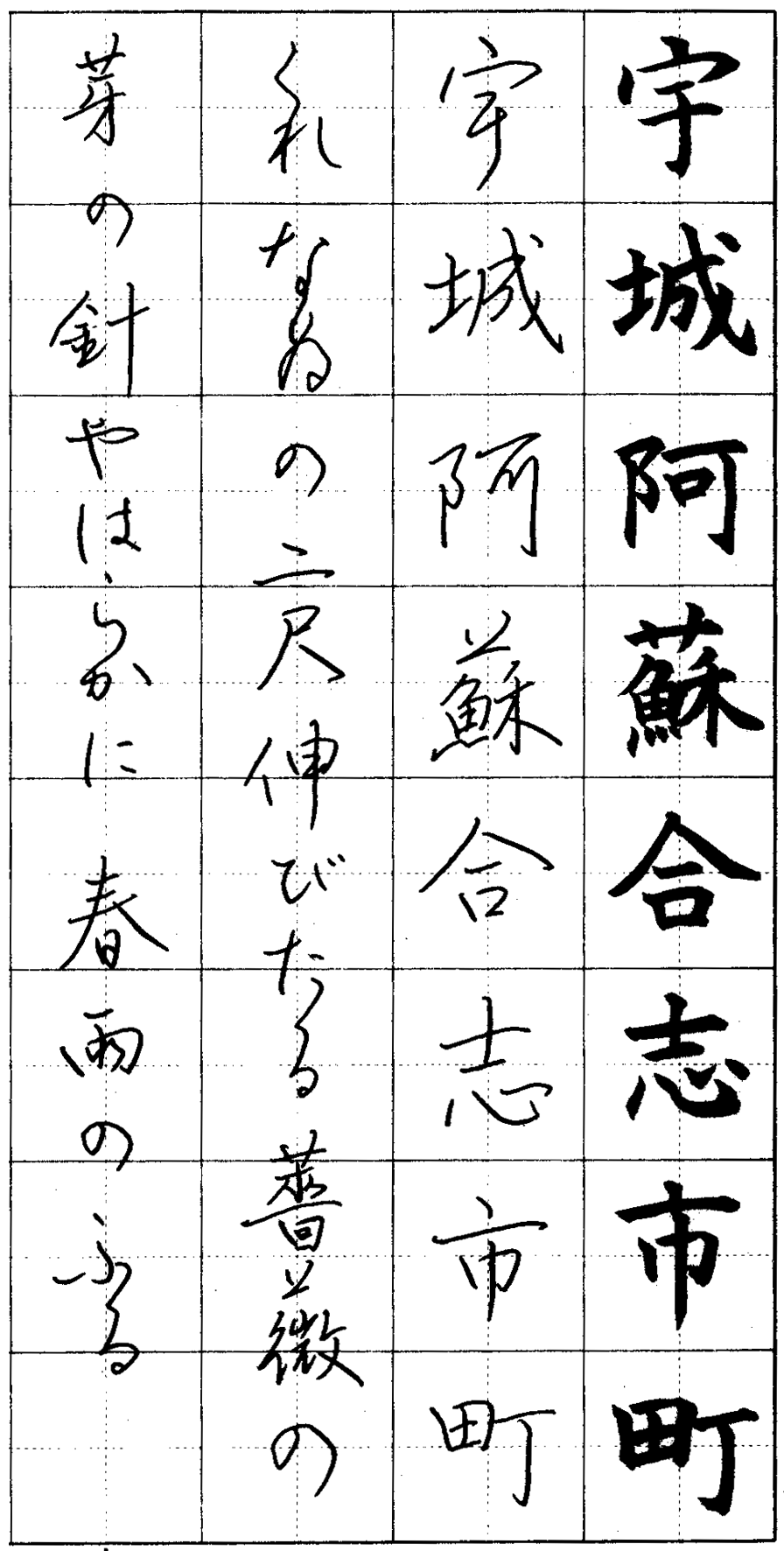

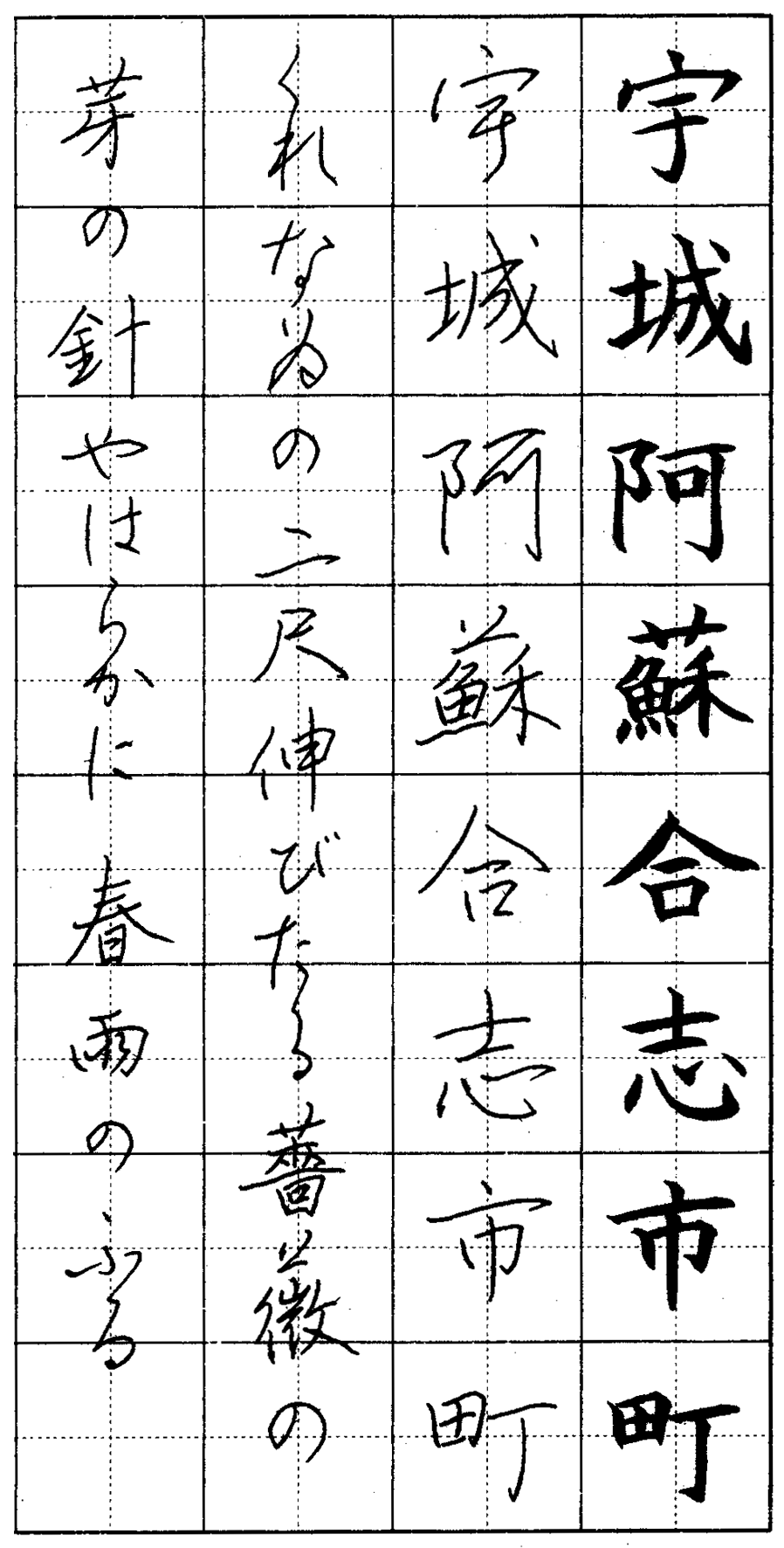

一途に、私の勧める実用書の学習法に取り組んでくれている方がおります。

私の書いたものを見ないで、その上に示されている地名と和歌をノートに赤鉛筆で書いてみる。その上にペンを用いて黒字で私の書いたものを見て書く、という手法です。

毛筆細字の部分はそのような方法は取っていませんが、地名の行書は、自分の力でどのくらい崩すことが出来るのか一目瞭然です。今回の課題で言えば、宇のウカンムリは左上を空けたか?城の成の連綿の形は?阿の可の筆順は正しかったか?一度自分の頭の中で考えて書いたものと、範書とはどのように違うのかを自問自答する形になります。志の心の点をつなげることが出来ましたか?このように自身でチェックするとパーツとして理解することが出来ると思います。

和歌など漢字と仮名の文字の大きさの違いに気づくところは満載でしょう。そうすれば”薇”の誤字はなくなりますね。

一途に、私の勧める実用書の学習法に取り組んでくれている方がおります。

私の書いたものを見ないで、その上に示されている地名と和歌をノートに赤鉛筆で書いてみる。その上にペンを用いて黒字で私の書いたものを見て書く、という手法です。

毛筆細字の部分はそのような方法は取っていませんが、地名の行書は、自分の力でどのくらい崩すことが出来るのか一目瞭然です。今回の課題で言えば、宇のウカンムリは左上を空けたか?城の成の連綿の形は?阿の可の筆順は正しかったか?一度自分の頭の中で考えて書いたものと、範書とはどのように違うのかを自問自答する形になります。志の心の点をつなげることが出来ましたか?このように自身でチェックするとパーツとして理解することが出来ると思います。

和歌など漢字と仮名の文字の大きさの違いに気づくところは満載でしょう。そうすれば”薇”の誤字はなくなりますね。

[岡田明洋]