選者選評 岡田明洋

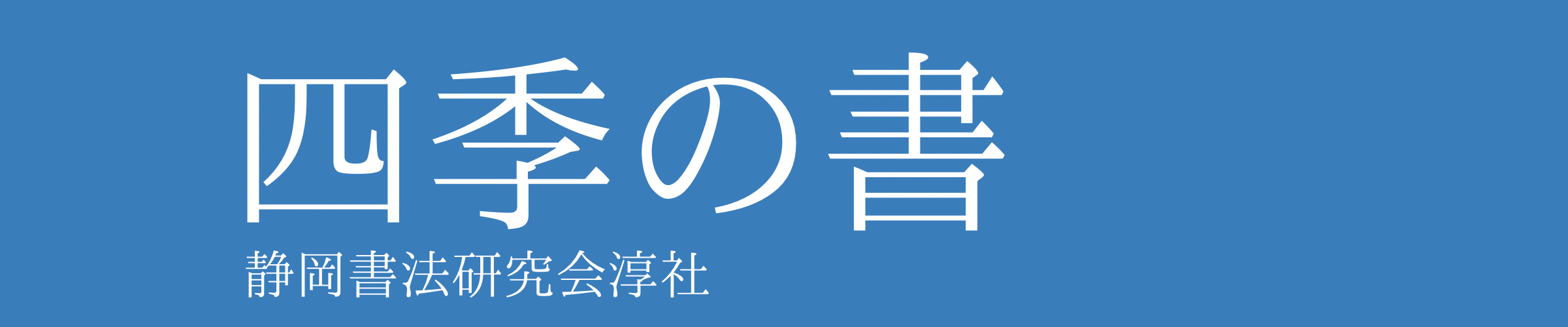

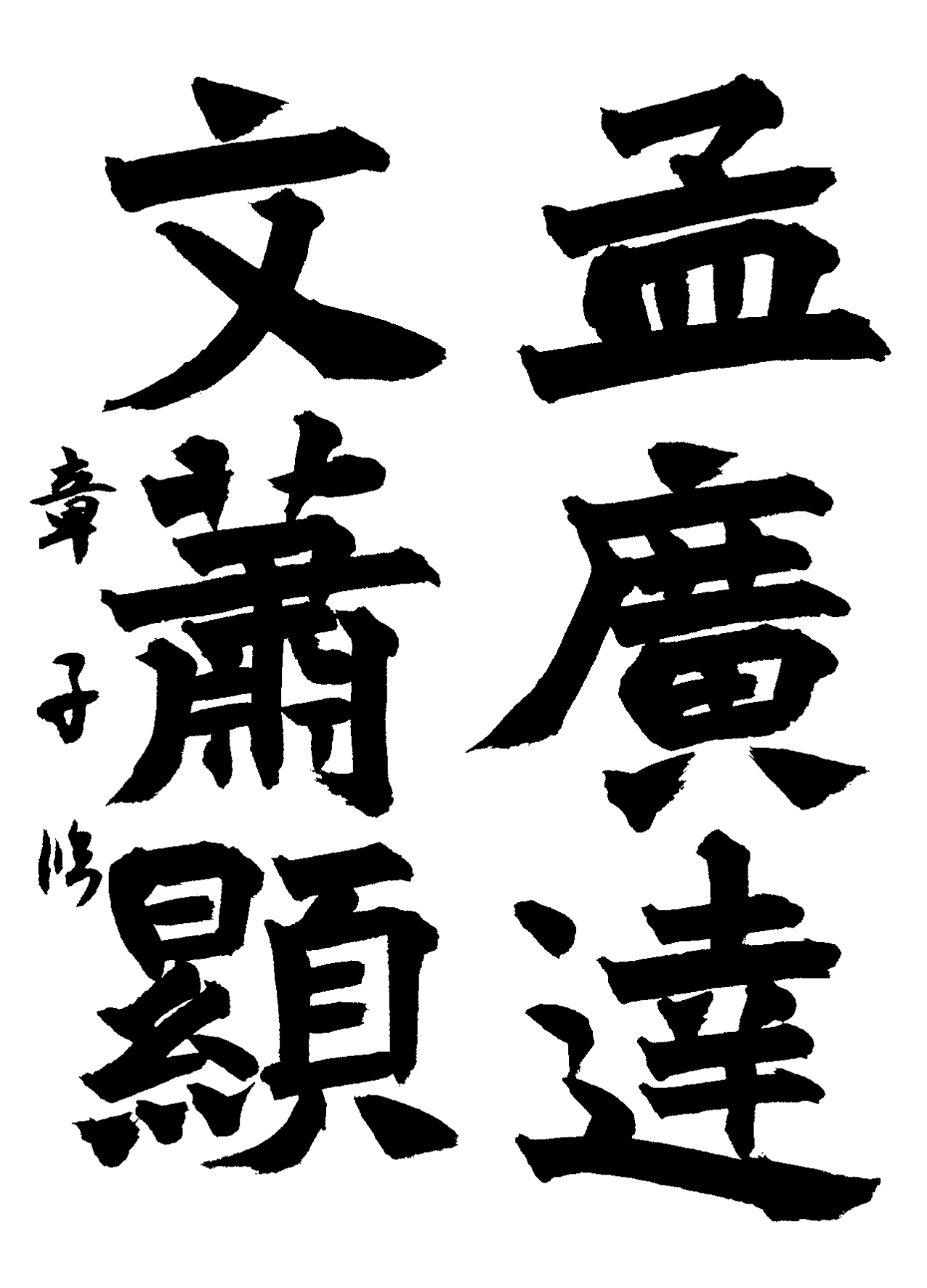

漢字規定部(初段以上)

※作品は押すと単体で表示されます

【選出所感】

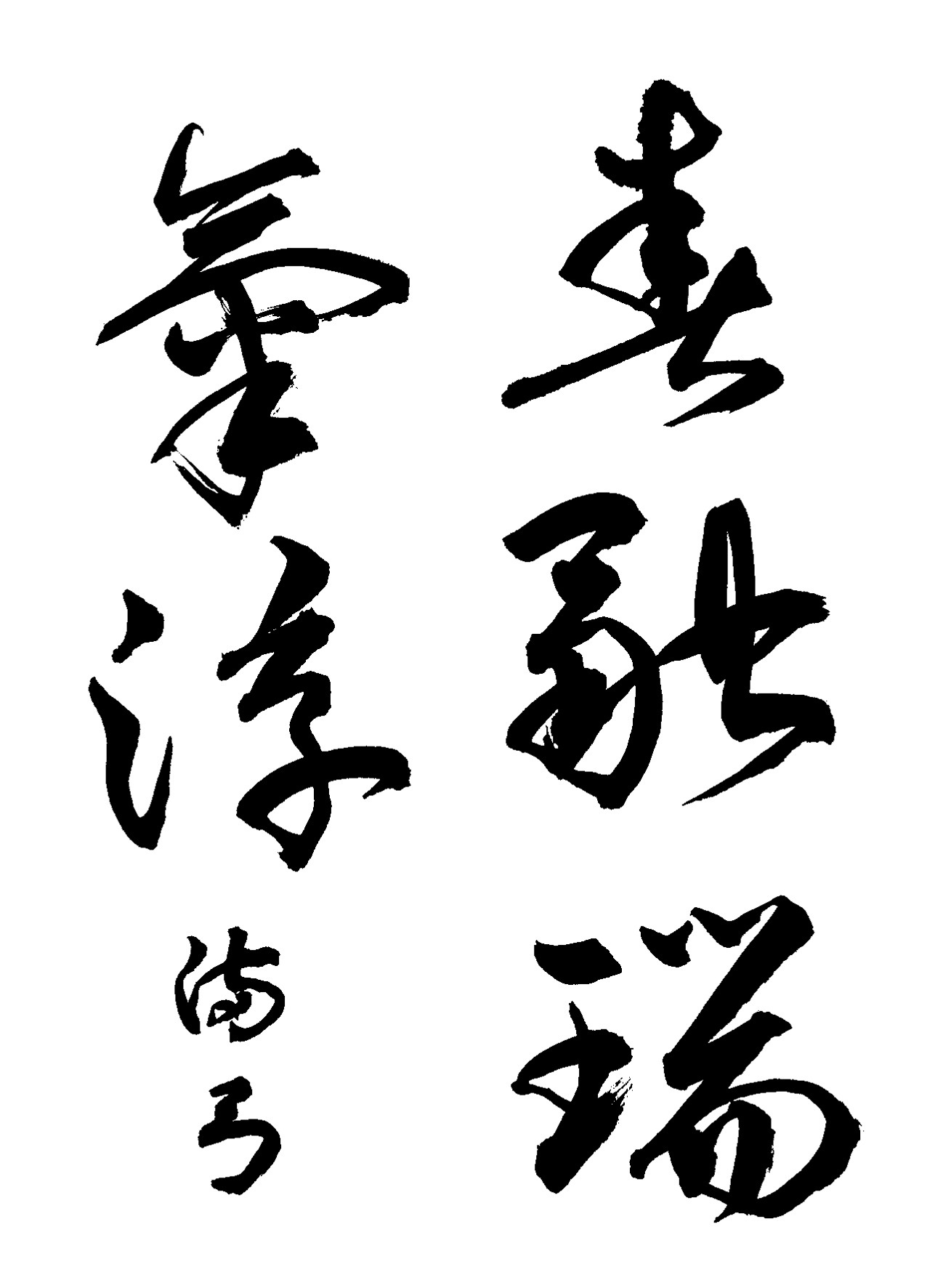

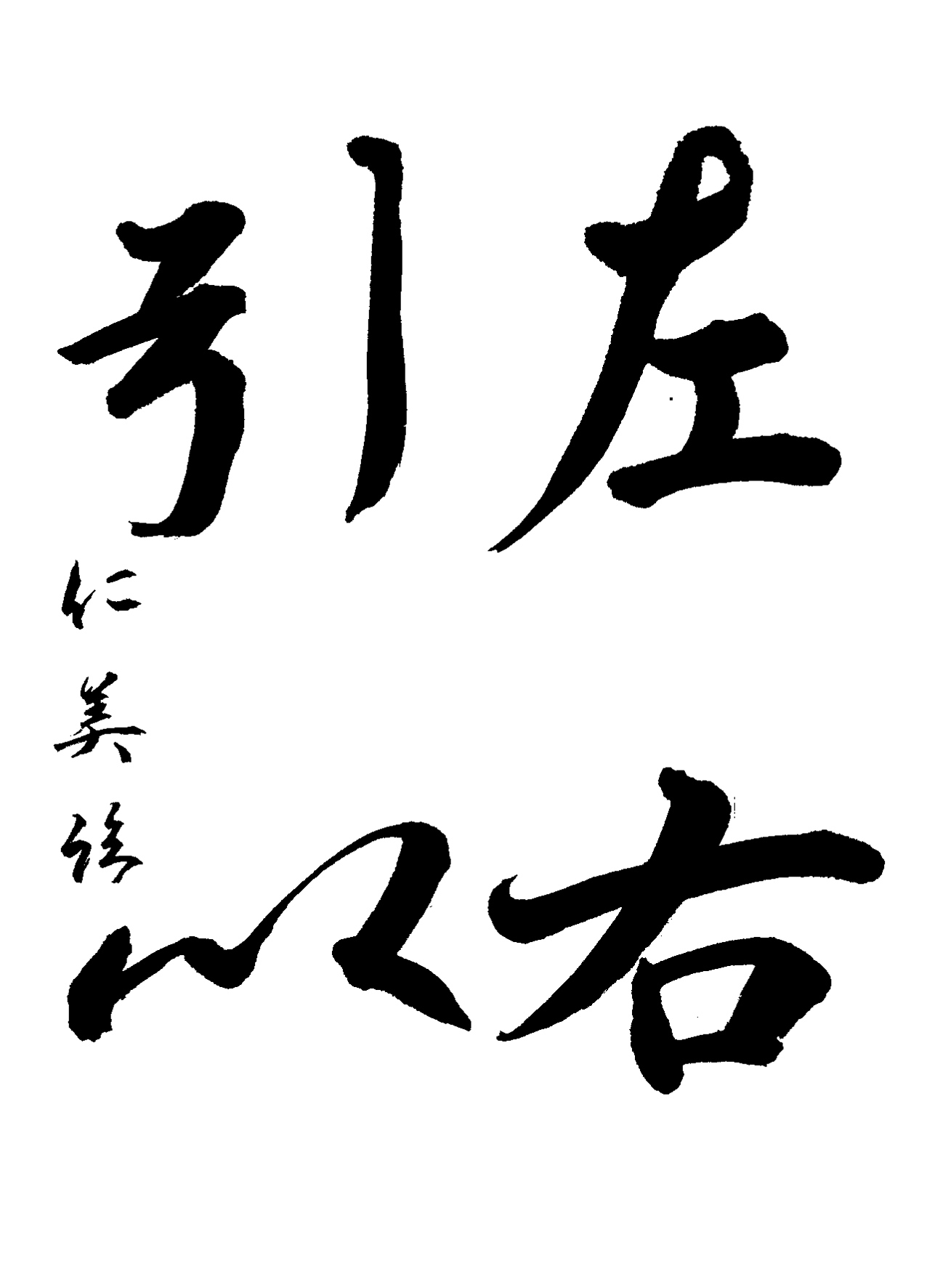

今月審査をしていて気づいたことは、皆さんの墨色があまり美しくなかったということです。

冬の寒い、凍てつくような寒さの中で、濃墨を使用されるのは如何なものでしょうか。文字が照った線というのは、重苦しく感じます。まして、書から遠ざかっていて墨池にたまった原液のような状態では、筆が滑らかに進むはずはありません。

そしてどちらかというと墨量不足でした。入木という言葉や墨痕鮮やかという言葉を再度認識して、真白な紙を向かい、自身を吐露する楽しみを味わってください。

更に、作品を立体的に見せるために、半紙で五文字は一文字目、三文字目、五文字目に墨を入れるように心がけましょう。四文字目を一番変化に富んだ書き振りにすれば、作品が一層引き立ちます。そのためには、ここで草書を用いたり、渇筆を大胆に表現するなどの工夫があっても良いですね。

今月審査をしていて気づいたことは、皆さんの墨色があまり美しくなかったということです。

冬の寒い、凍てつくような寒さの中で、濃墨を使用されるのは如何なものでしょうか。文字が照った線というのは、重苦しく感じます。まして、書から遠ざかっていて墨池にたまった原液のような状態では、筆が滑らかに進むはずはありません。

そしてどちらかというと墨量不足でした。入木という言葉や墨痕鮮やかという言葉を再度認識して、真白な紙を向かい、自身を吐露する楽しみを味わってください。

更に、作品を立体的に見せるために、半紙で五文字は一文字目、三文字目、五文字目に墨を入れるように心がけましょう。四文字目を一番変化に富んだ書き振りにすれば、作品が一層引き立ちます。そのためには、ここで草書を用いたり、渇筆を大胆に表現するなどの工夫があっても良いですね。

[岡田明洋]

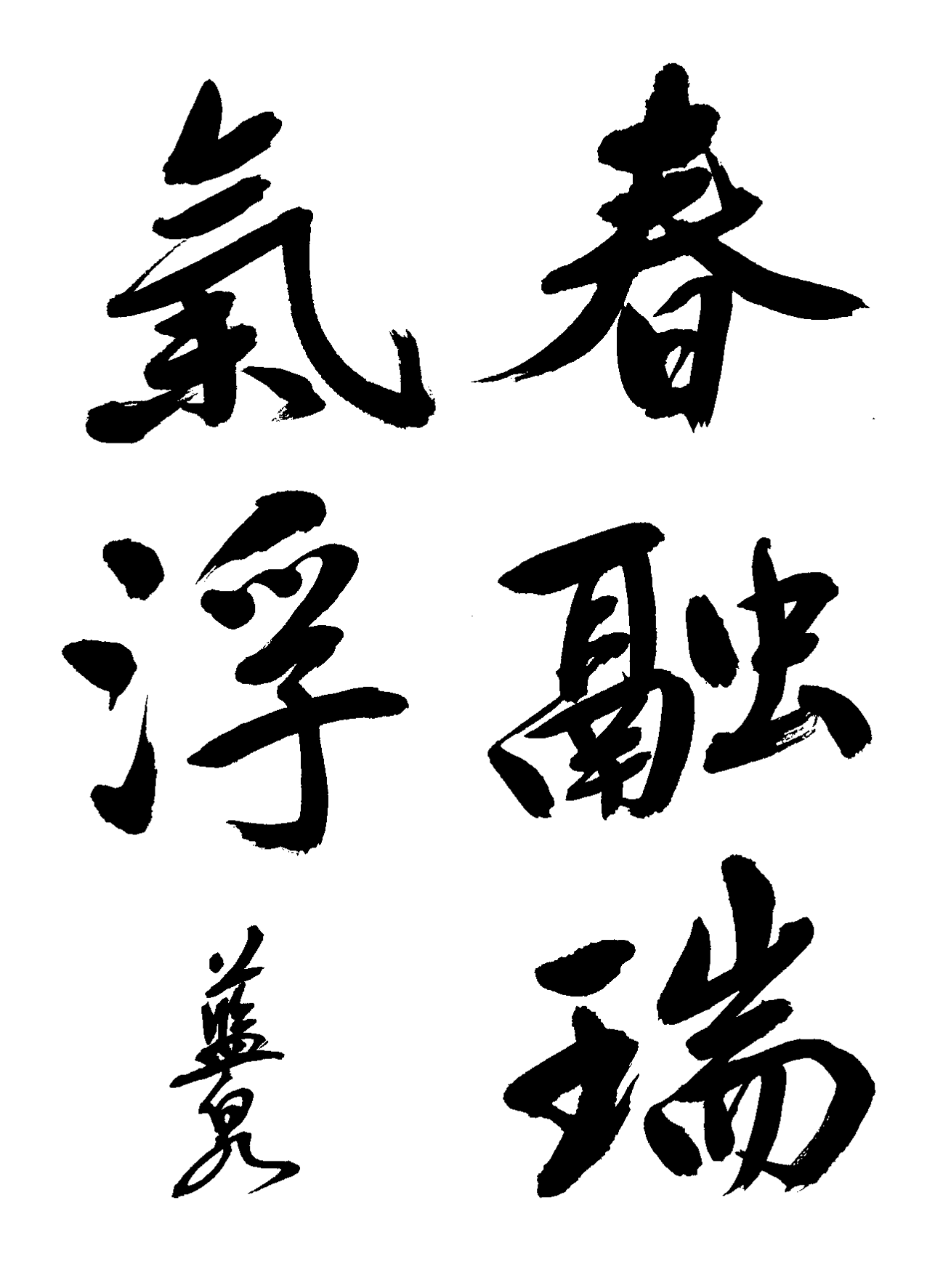

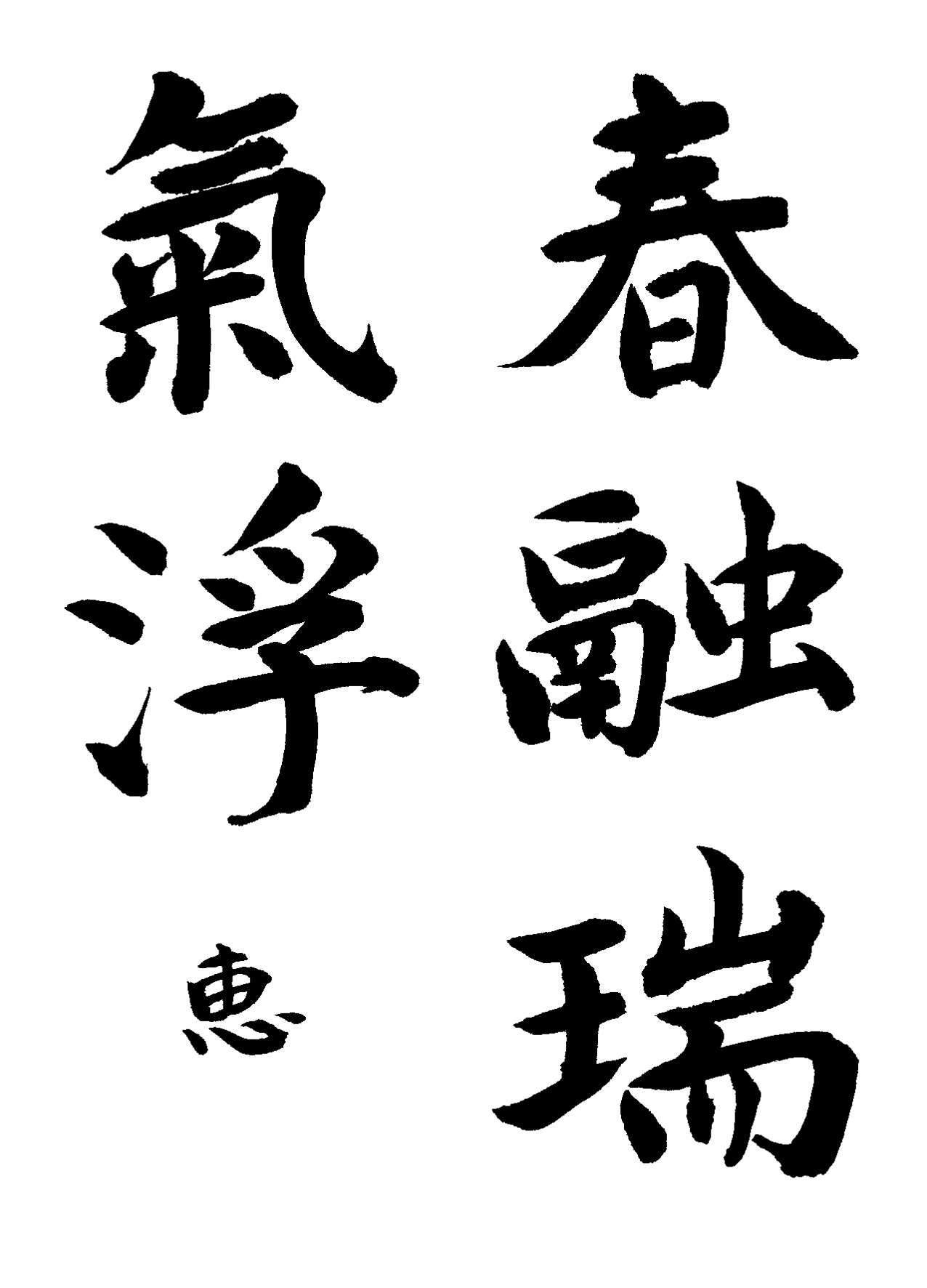

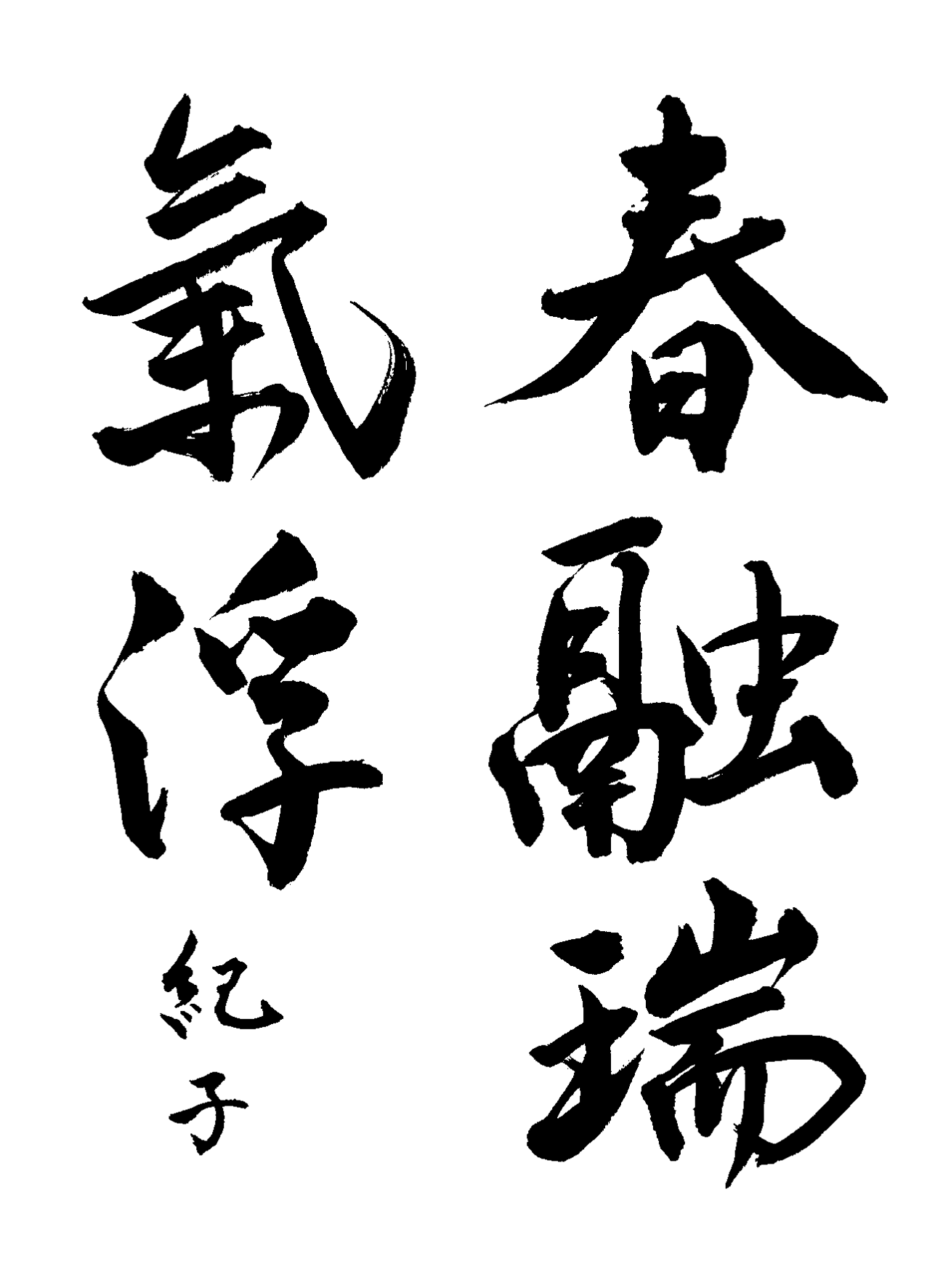

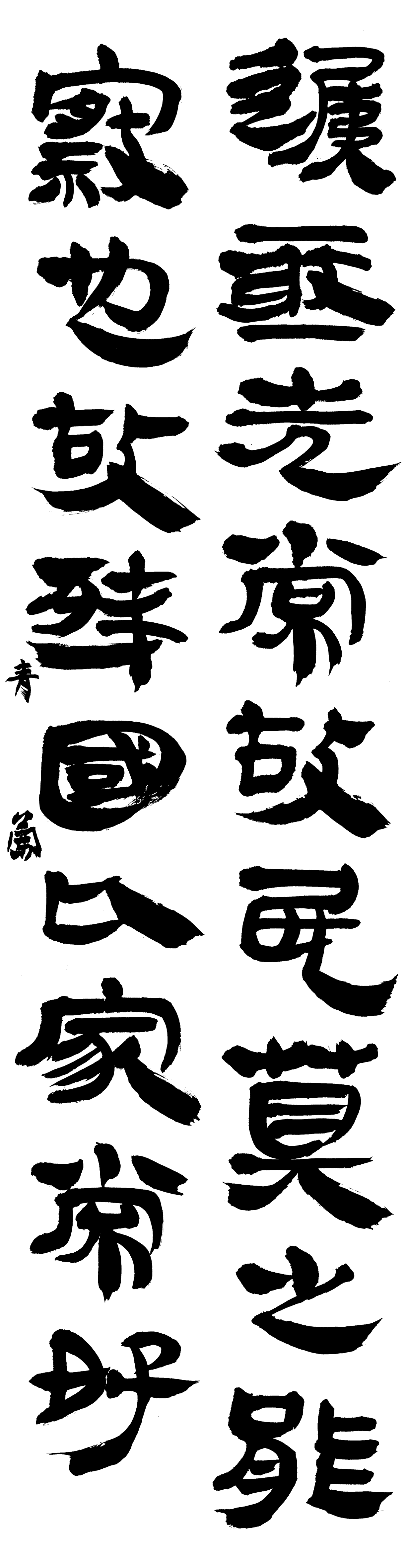

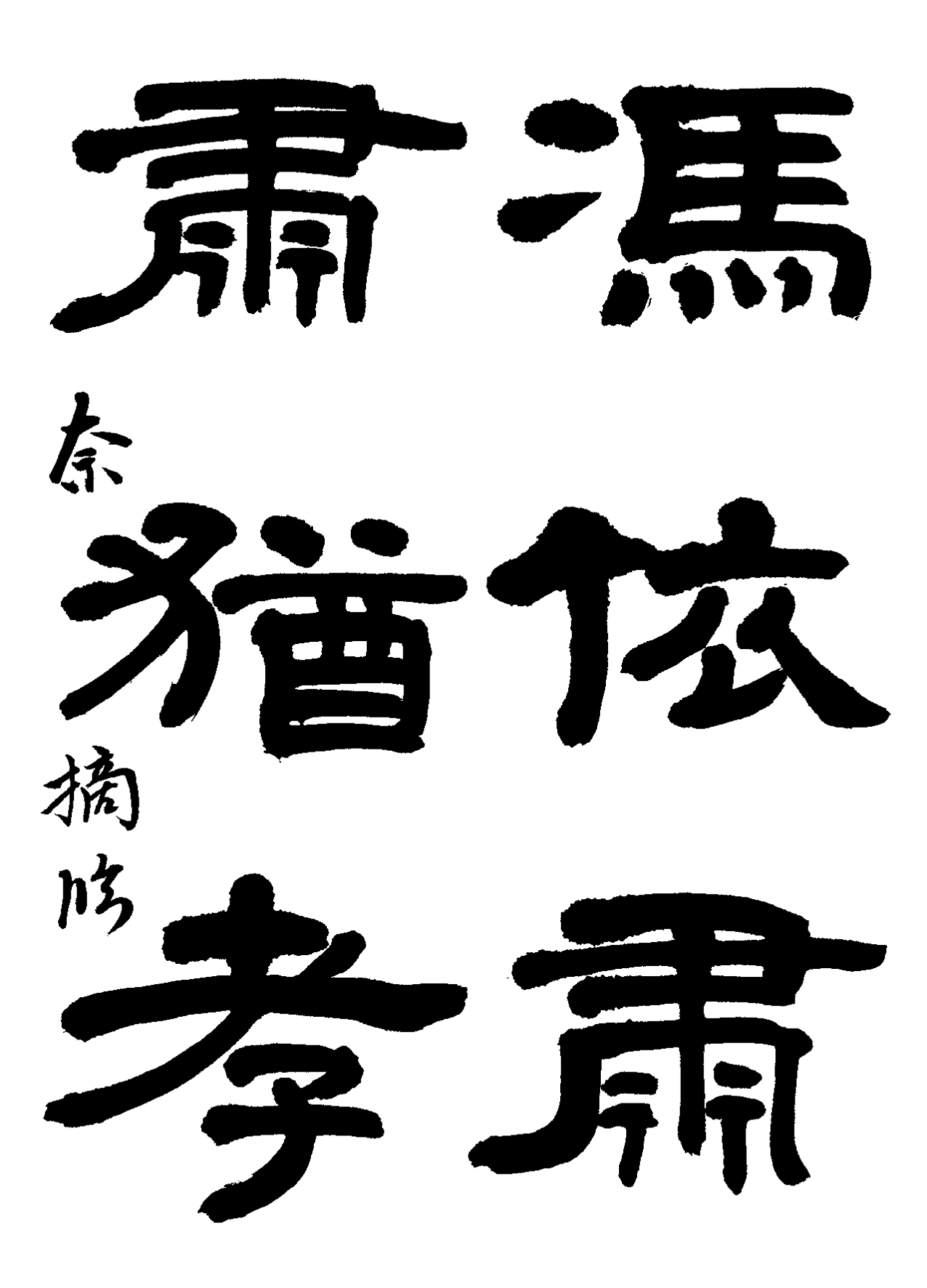

漢字規定部(特級以下)

【選出所感】

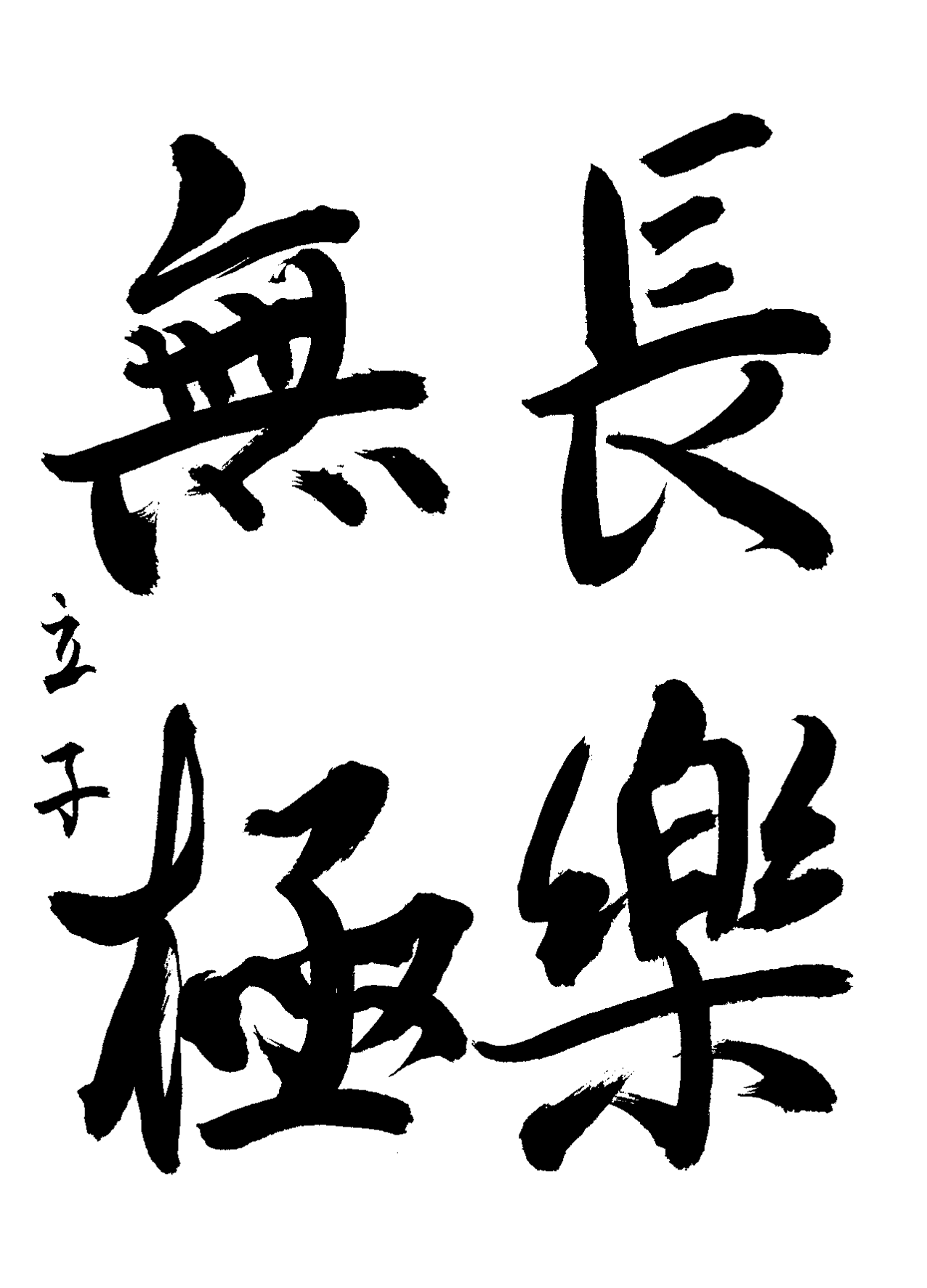

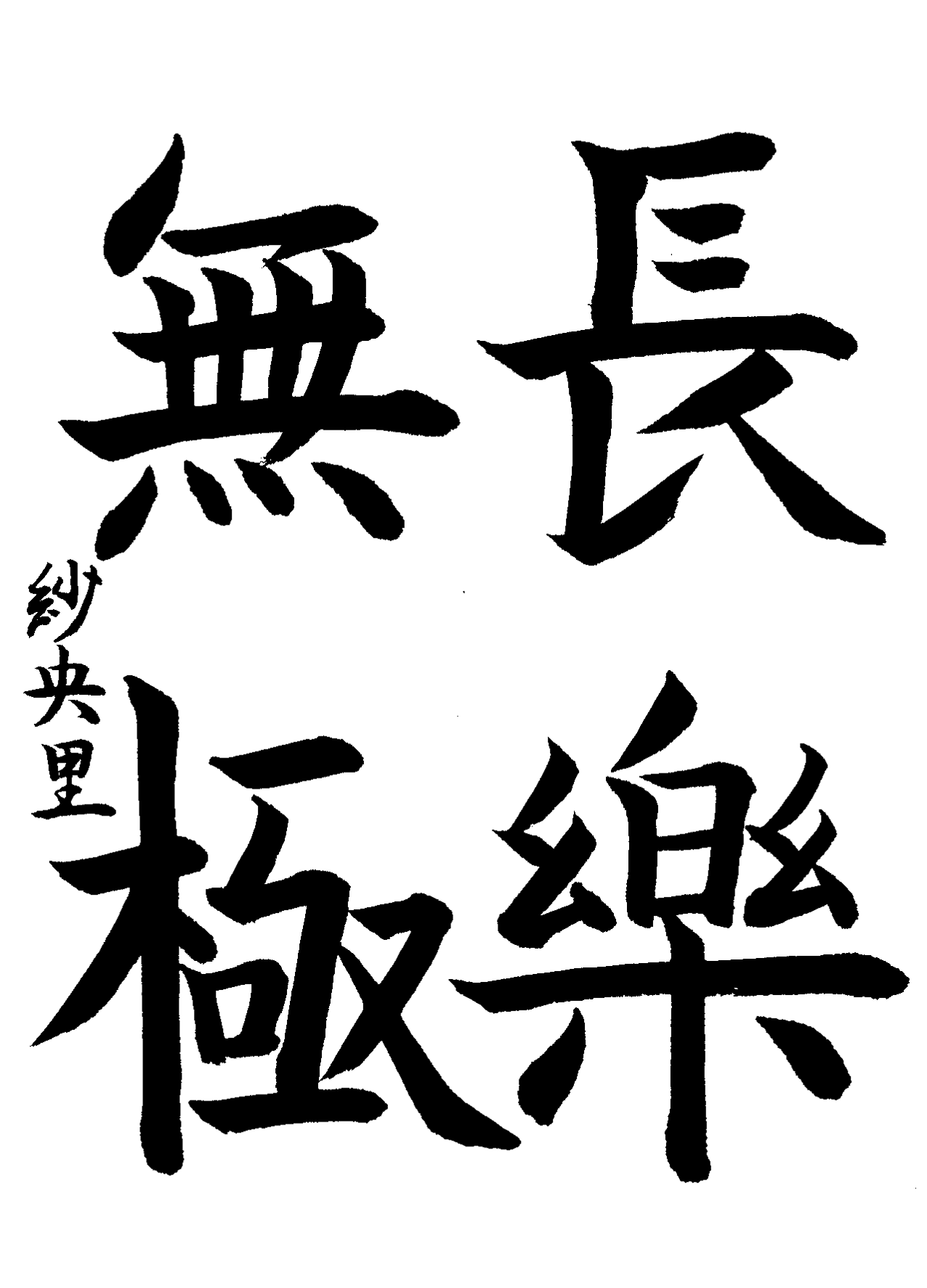

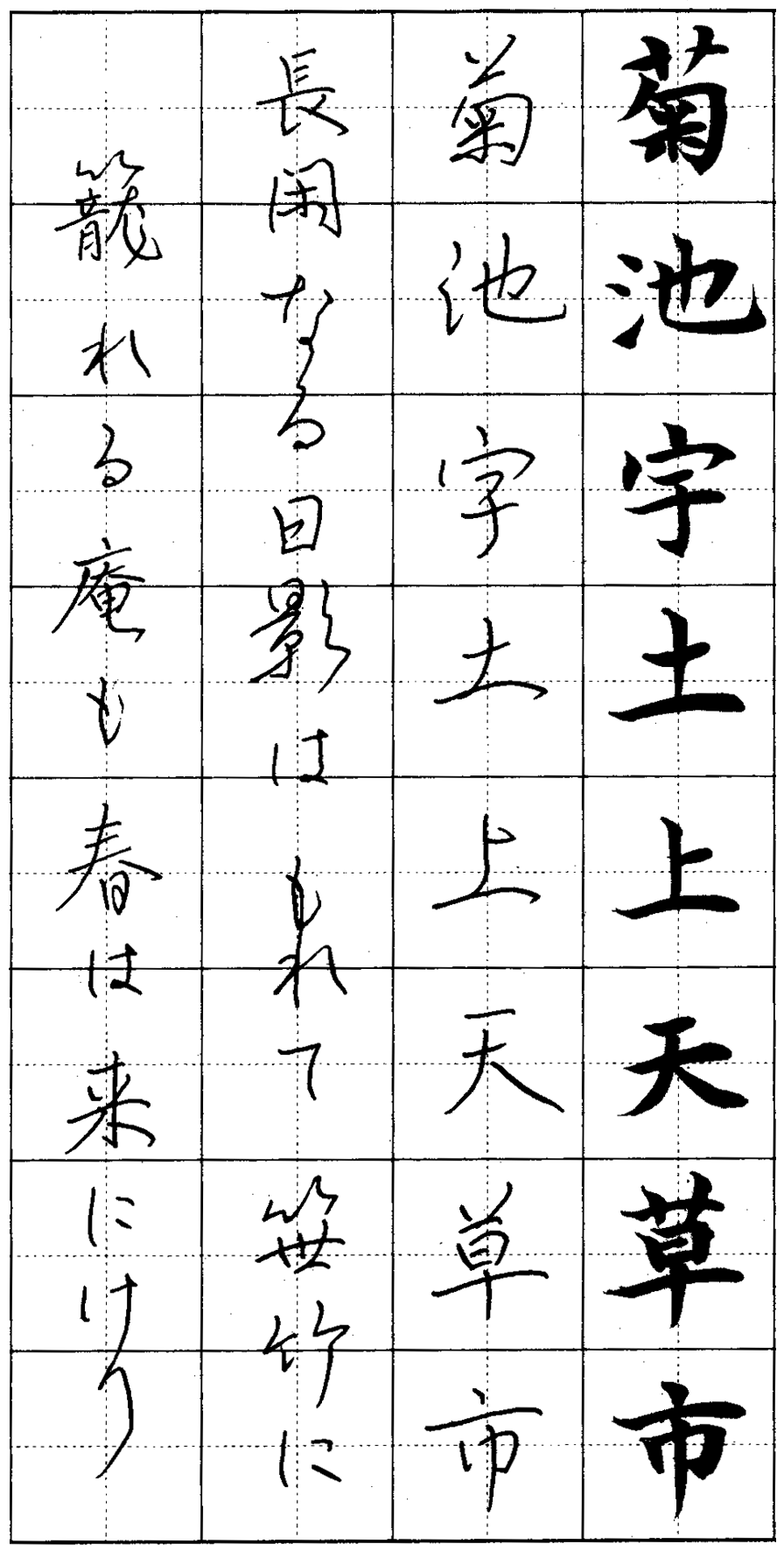

級の皆さんに毎月、四体提示するのは、皆さんにお習字の概念を打ち破っていただき、様々な書体があることを知ってほしいからです。

今回は左上から、唐代調の楷書、王羲之・米芾から集字した行書、下段にいって、王羲之系の草書、更に清朝金石家を習った小篆の四体ですが、出書にはすべての書体がありました。

高校生が小篆に挑んでくれました。楽の白のようなシンメトリーの構造が出来ればよいですよ。長の真ん中の長い横線の充実感もいいね。気持ちの入った充実した線をこれからも引きましょう。

草書を上手に書いたのに、名前(落款・らっかん)が行書だったのは残念でした。名前も草書で書きましょう。

唐楷の方はやや起筆の待ちが不足していました。まずは”ヨーイ・ドン”です。

級の皆さんに毎月、四体提示するのは、皆さんにお習字の概念を打ち破っていただき、様々な書体があることを知ってほしいからです。

今回は左上から、唐代調の楷書、王羲之・米芾から集字した行書、下段にいって、王羲之系の草書、更に清朝金石家を習った小篆の四体ですが、出書にはすべての書体がありました。

高校生が小篆に挑んでくれました。楽の白のようなシンメトリーの構造が出来ればよいですよ。長の真ん中の長い横線の充実感もいいね。気持ちの入った充実した線をこれからも引きましょう。

草書を上手に書いたのに、名前(落款・らっかん)が行書だったのは残念でした。名前も草書で書きましょう。

唐楷の方はやや起筆の待ちが不足していました。まずは”ヨーイ・ドン”です。

[岡田明洋]

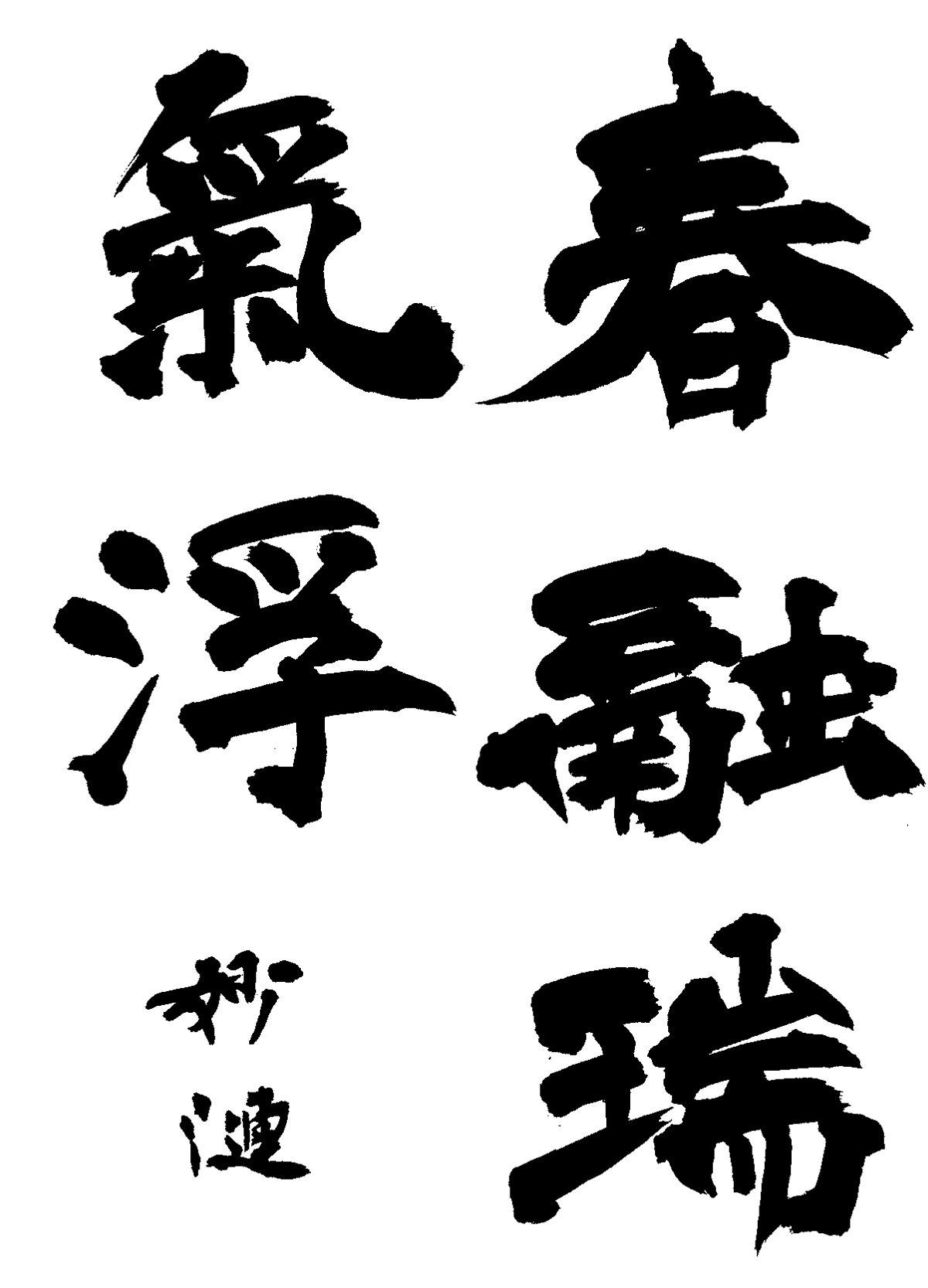

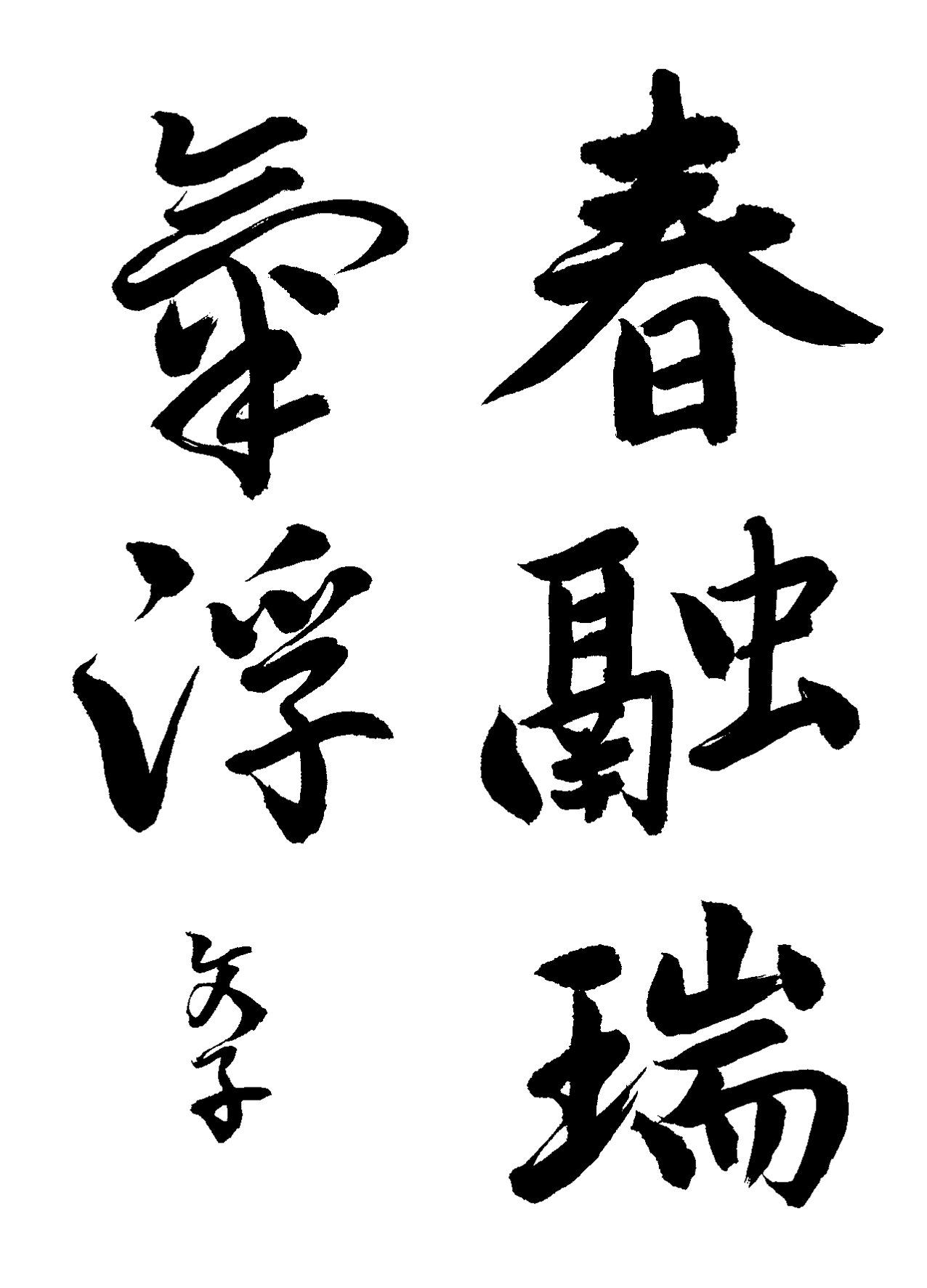

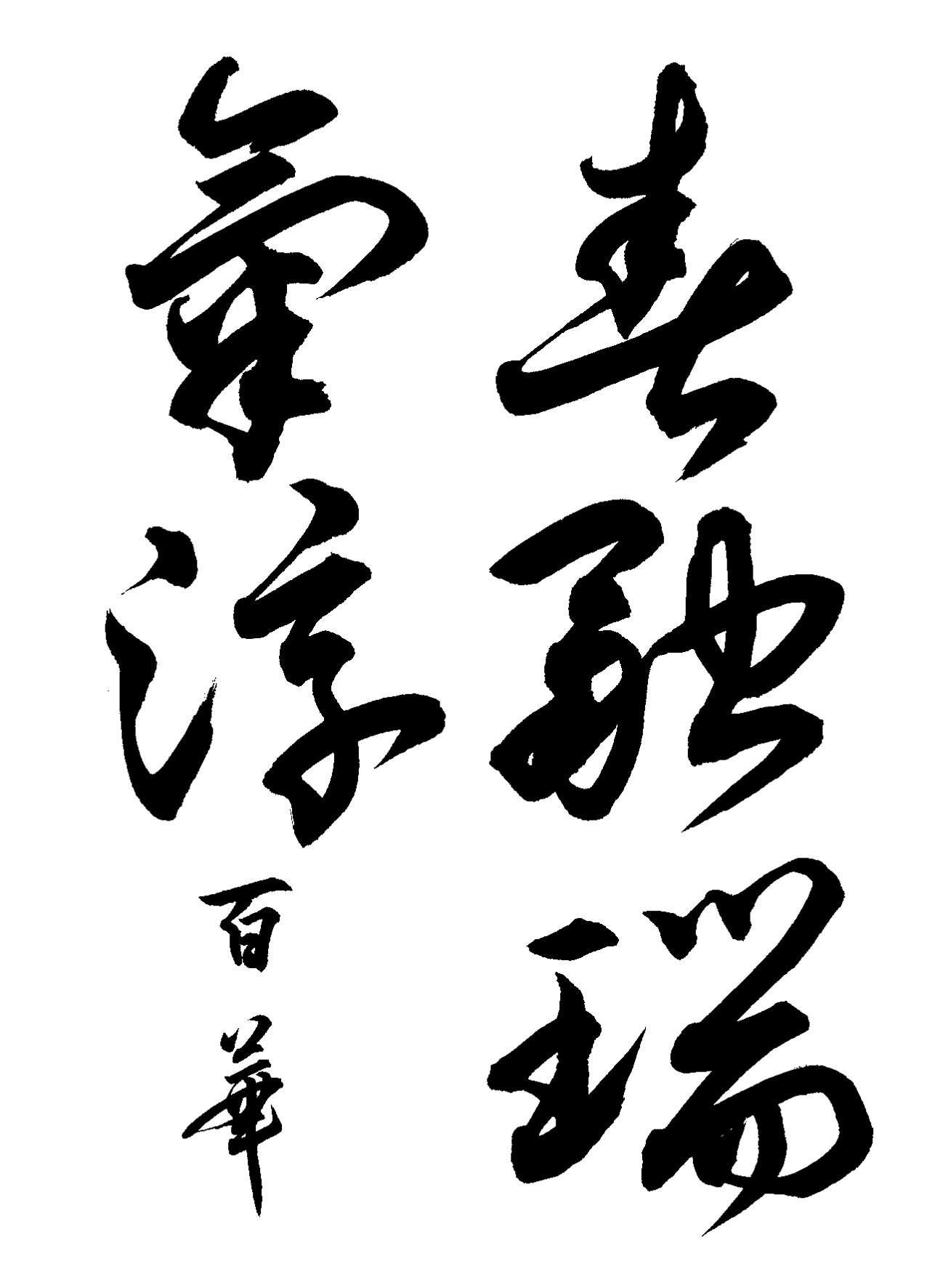

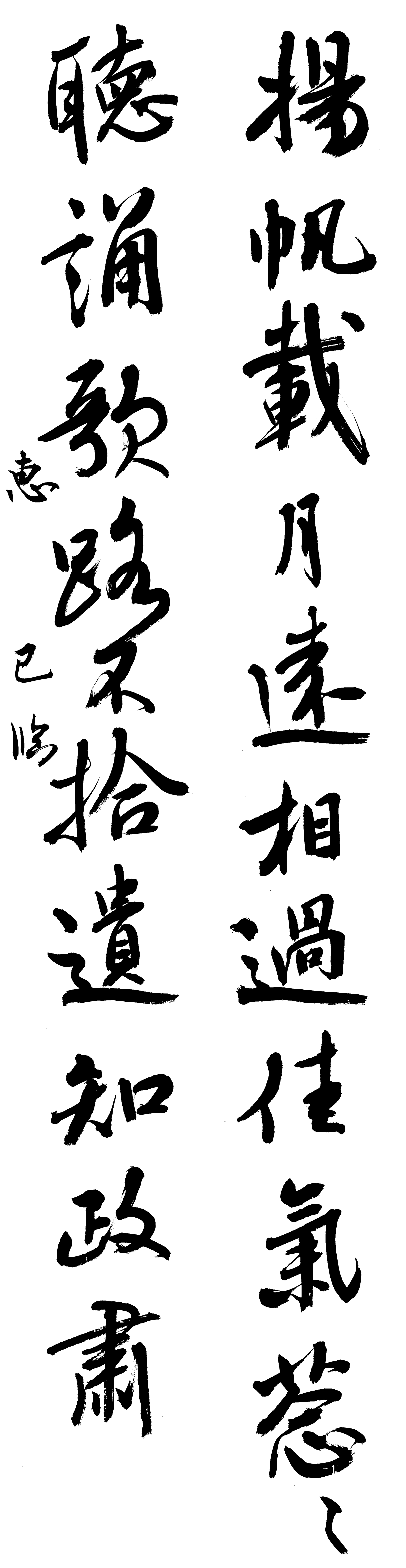

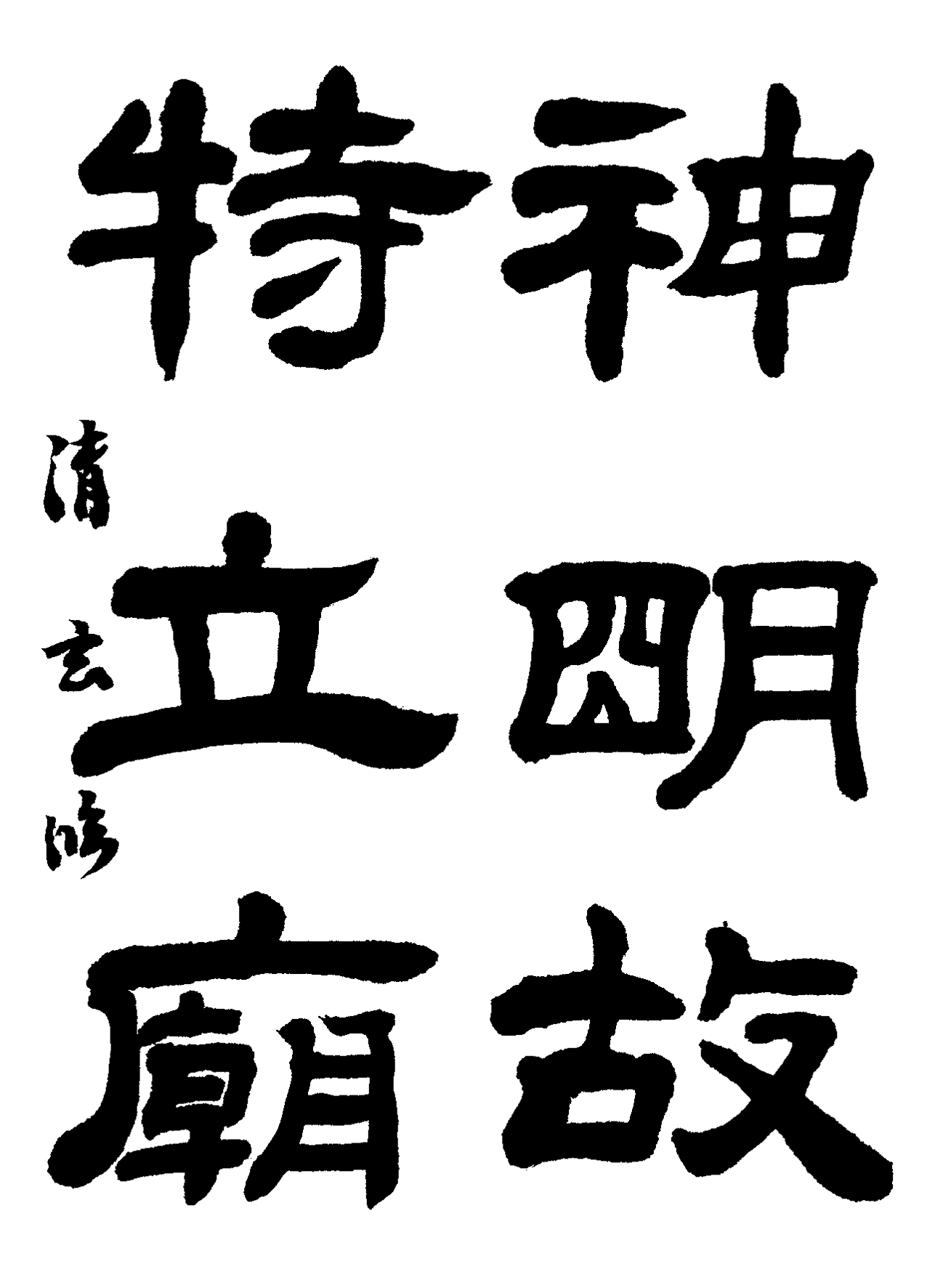

条幅部

|  |

|  |

【選出所感】

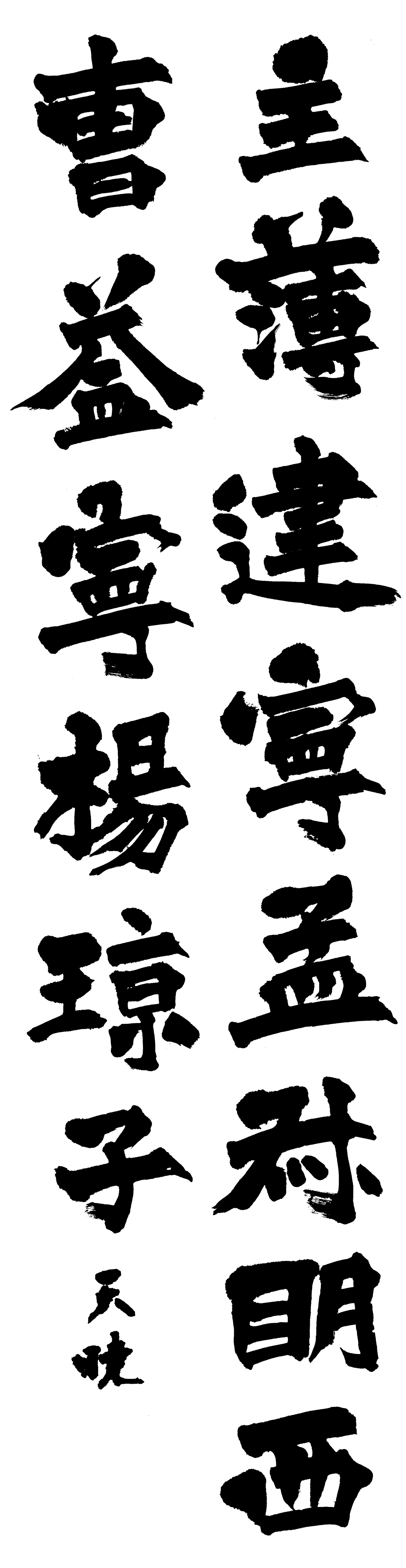

謙慎書道展の審査がありました。明らかに師風・師承系統のわかるものもありますが、私としては、皆さんに何か古典に裏付けされた作品を書いていただきたく思っています。

師のお手本を学ぶのではなく、師のお手本から学ぶ。つまり師の学んだところを学んでほしいという思いで、条幅部の指導と審査をしています。

とはいえ、師範になっていない方は、七言二句の十四文字と五言律詩の二十文字に挑戦していただかなければなりません。

今月臨書でなく、七言二句を書かれたお二人が他の準師範以下の皆さんに火をつけてくれることを希望します。

奈穂さん、温和な線でよく筆を回転させて書いています。反面、九成宮の臨書も半紙臨書で毎回しっかり提出してください。

百華さん、前向きな意欲を感じます。範書をもっともっと気合を入れて書かねばという気持ちにさせてくれます。

謙慎書道展の審査がありました。明らかに師風・師承系統のわかるものもありますが、私としては、皆さんに何か古典に裏付けされた作品を書いていただきたく思っています。

師のお手本を学ぶのではなく、師のお手本から学ぶ。つまり師の学んだところを学んでほしいという思いで、条幅部の指導と審査をしています。

とはいえ、師範になっていない方は、七言二句の十四文字と五言律詩の二十文字に挑戦していただかなければなりません。

今月臨書でなく、七言二句を書かれたお二人が他の準師範以下の皆さんに火をつけてくれることを希望します。

奈穂さん、温和な線でよく筆を回転させて書いています。反面、九成宮の臨書も半紙臨書で毎回しっかり提出してください。

百華さん、前向きな意欲を感じます。範書をもっともっと気合を入れて書かねばという気持ちにさせてくれます。

[岡田明洋]

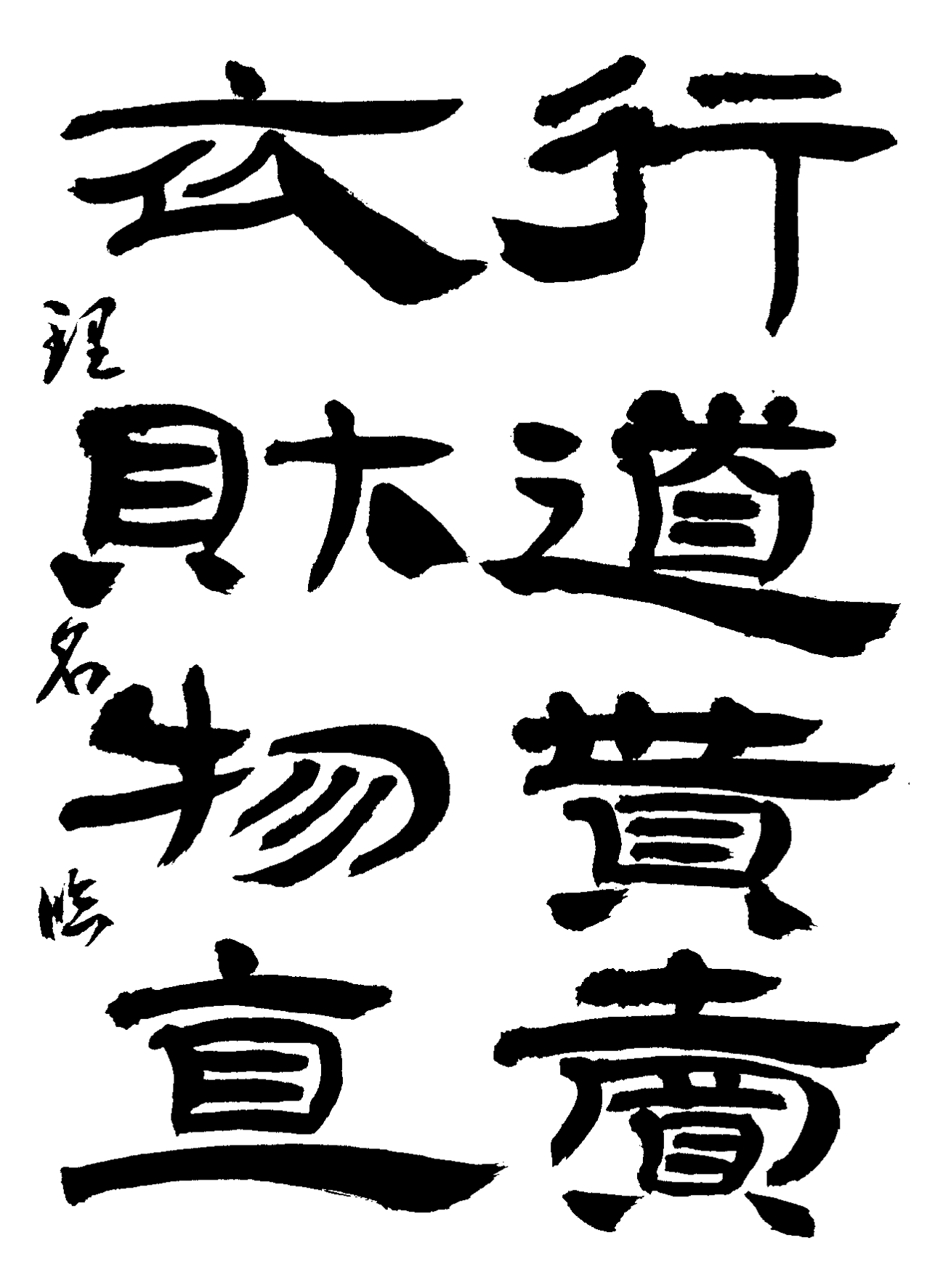

臨書部

【選出所感】

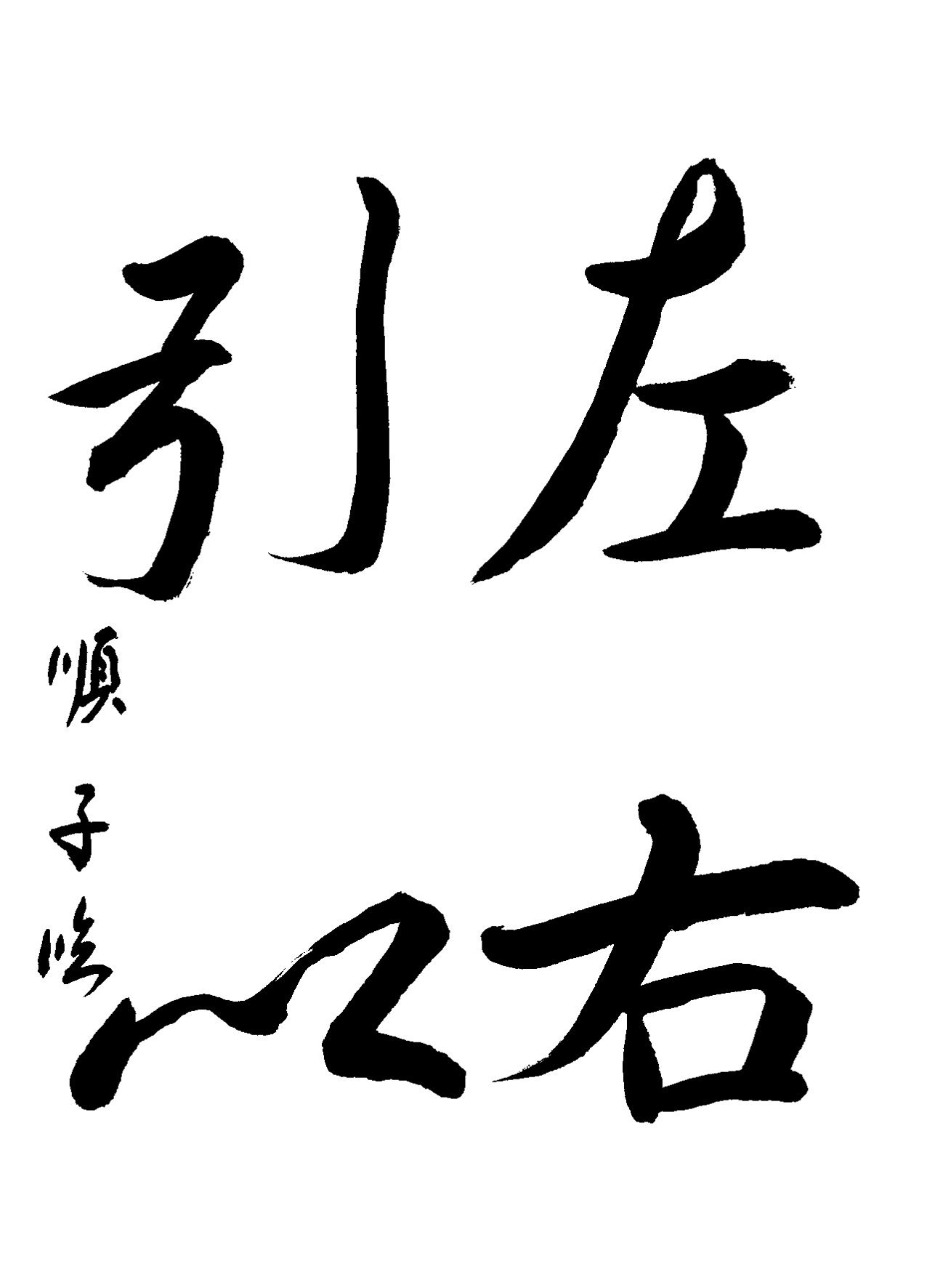

この褚遂良臨本といわれながらも、米芾もしくは、宋代以降の蘭亭序の臨書体を扱ったことに後悔しているような文章を書いていますが、皆さんのこの部での成長ぶりは目を見張るものがあります。まずは紙面配置がしっかりしてきたことです。以前は四文字ということもあり、重心が上ずっていました。つまり、二文字目の下に大きな余白が生じていたのですが、この無駄な空間がなくなりました。更に文字の重心の取り方に左右の乱れがなくなりました。

これらは蘭亭序臨書の本質なものではありませんが、まとめる力としては十分に力がついたものと思われます。

この褚遂良臨本というのは、褚が活躍した唐よりも後の宋の時代の何人かよって書かれたとしたら宋という漢民族王朝のことについても調べていかないといけないかもしれません。これらの時代的なことも加味して、この蘭亭序を捉えていきたいと思います。

この褚遂良臨本といわれながらも、米芾もしくは、宋代以降の蘭亭序の臨書体を扱ったことに後悔しているような文章を書いていますが、皆さんのこの部での成長ぶりは目を見張るものがあります。まずは紙面配置がしっかりしてきたことです。以前は四文字ということもあり、重心が上ずっていました。つまり、二文字目の下に大きな余白が生じていたのですが、この無駄な空間がなくなりました。更に文字の重心の取り方に左右の乱れがなくなりました。

これらは蘭亭序臨書の本質なものではありませんが、まとめる力としては十分に力がついたものと思われます。

この褚遂良臨本というのは、褚が活躍した唐よりも後の宋の時代の何人かよって書かれたとしたら宋という漢民族王朝のことについても調べていかないといけないかもしれません。これらの時代的なことも加味して、この蘭亭序を捉えていきたいと思います。

[岡田明洋]

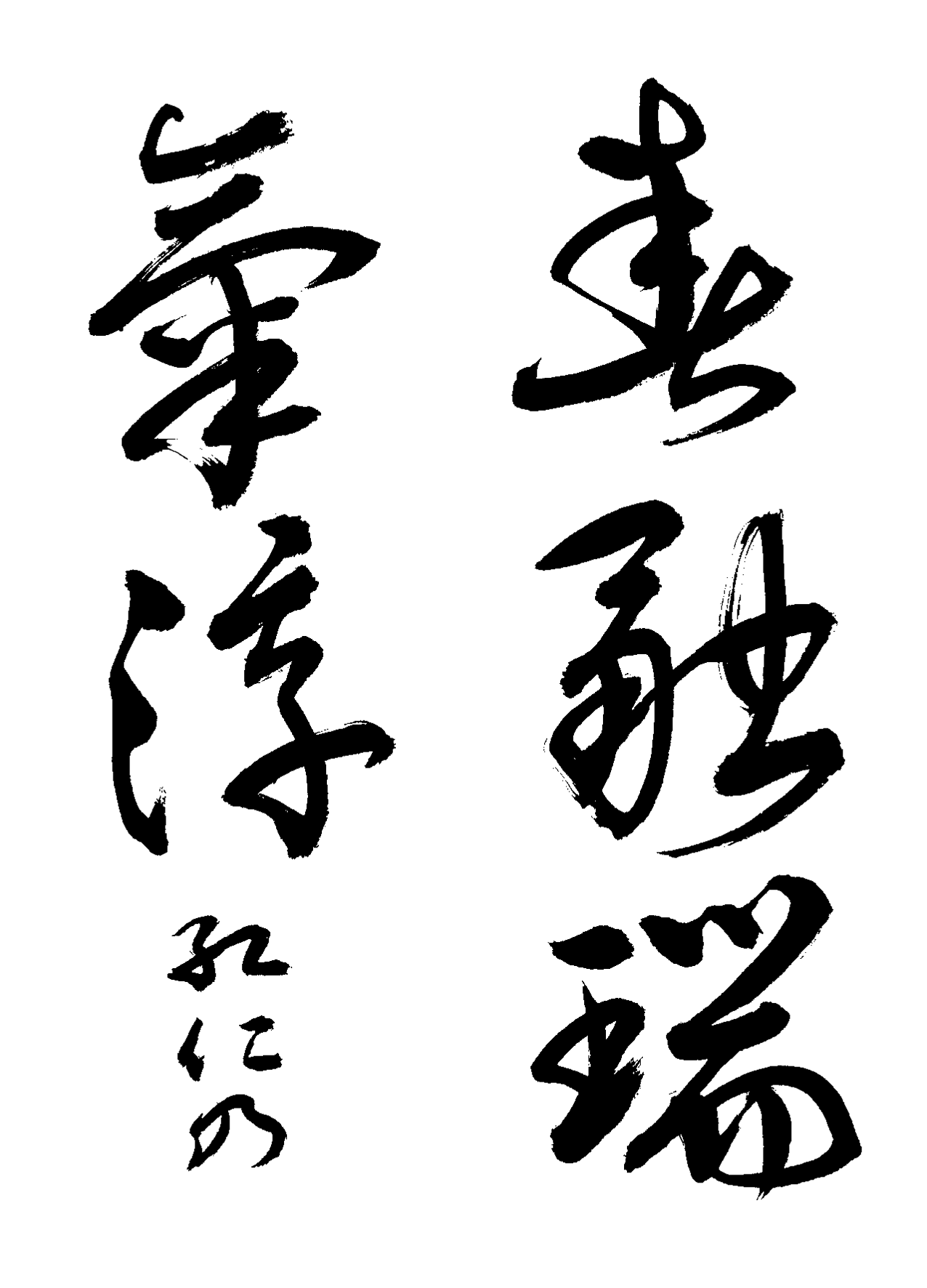

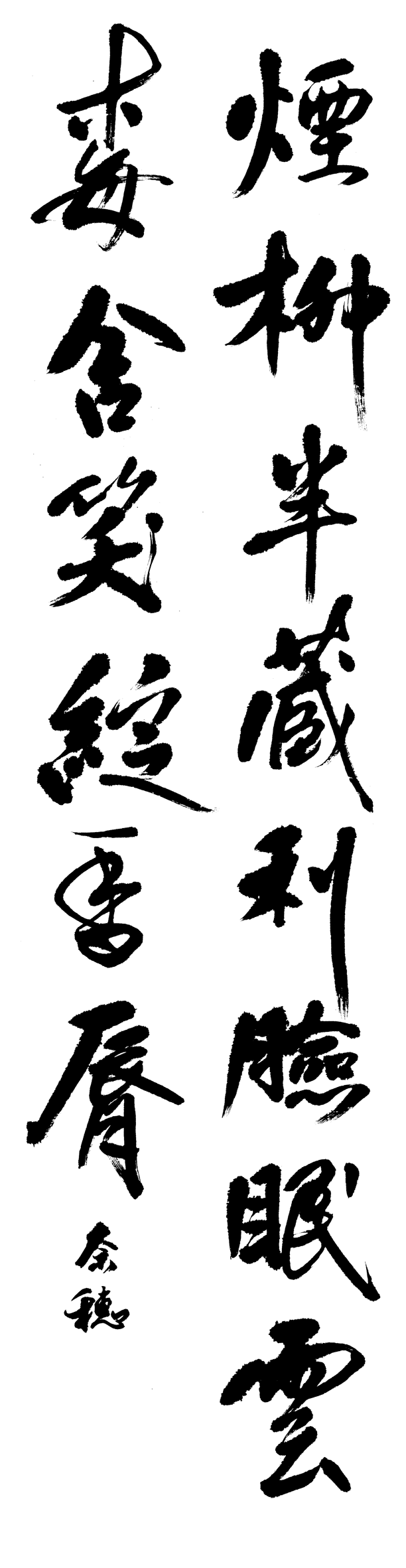

随意部

|  |

|  |

【選出所感】

昨年末から、半紙四文字の臨書作品を推奨してきましたが、今月も多くの方の出書がありました。より鋭い観察力、より強い筆力が必要になりますので良い勉強法だと思います。

王羲之系を臨書した方々には、まだ俯仰法があっても良いですね。それもあまり進行方向に寝かし、なでるように書くのではなく、毛の腰の弾力を生かすようなつもりで。

筆管を文字の進む方向に軽く向けることが大切です。収筆から始筆への連綿線を描く場合、収筆の出しと始筆の受けが一致するようにならないと不自然ですね。受けの方向をしっかりと確かめて出すと良いですよ。

趙孟頫の般若心経を臨書されている恭子さん、字画をしっかりつなぐためには、空中集字をやっても良いですよ。中心線を書いたり、籠字を書いたりしてくれているのですから、いつでもどこでもできる空中習字で更に連綿線の意識を高めてください。

昨年末から、半紙四文字の臨書作品を推奨してきましたが、今月も多くの方の出書がありました。より鋭い観察力、より強い筆力が必要になりますので良い勉強法だと思います。

王羲之系を臨書した方々には、まだ俯仰法があっても良いですね。それもあまり進行方向に寝かし、なでるように書くのではなく、毛の腰の弾力を生かすようなつもりで。

筆管を文字の進む方向に軽く向けることが大切です。収筆から始筆への連綿線を描く場合、収筆の出しと始筆の受けが一致するようにならないと不自然ですね。受けの方向をしっかりと確かめて出すと良いですよ。

趙孟頫の般若心経を臨書されている恭子さん、字画をしっかりつなぐためには、空中集字をやっても良いですよ。中心線を書いたり、籠字を書いたりしてくれているのですから、いつでもどこでもできる空中習字で更に連綿線の意識を高めてください。

[岡田明洋]

実用書部

【選出所感】

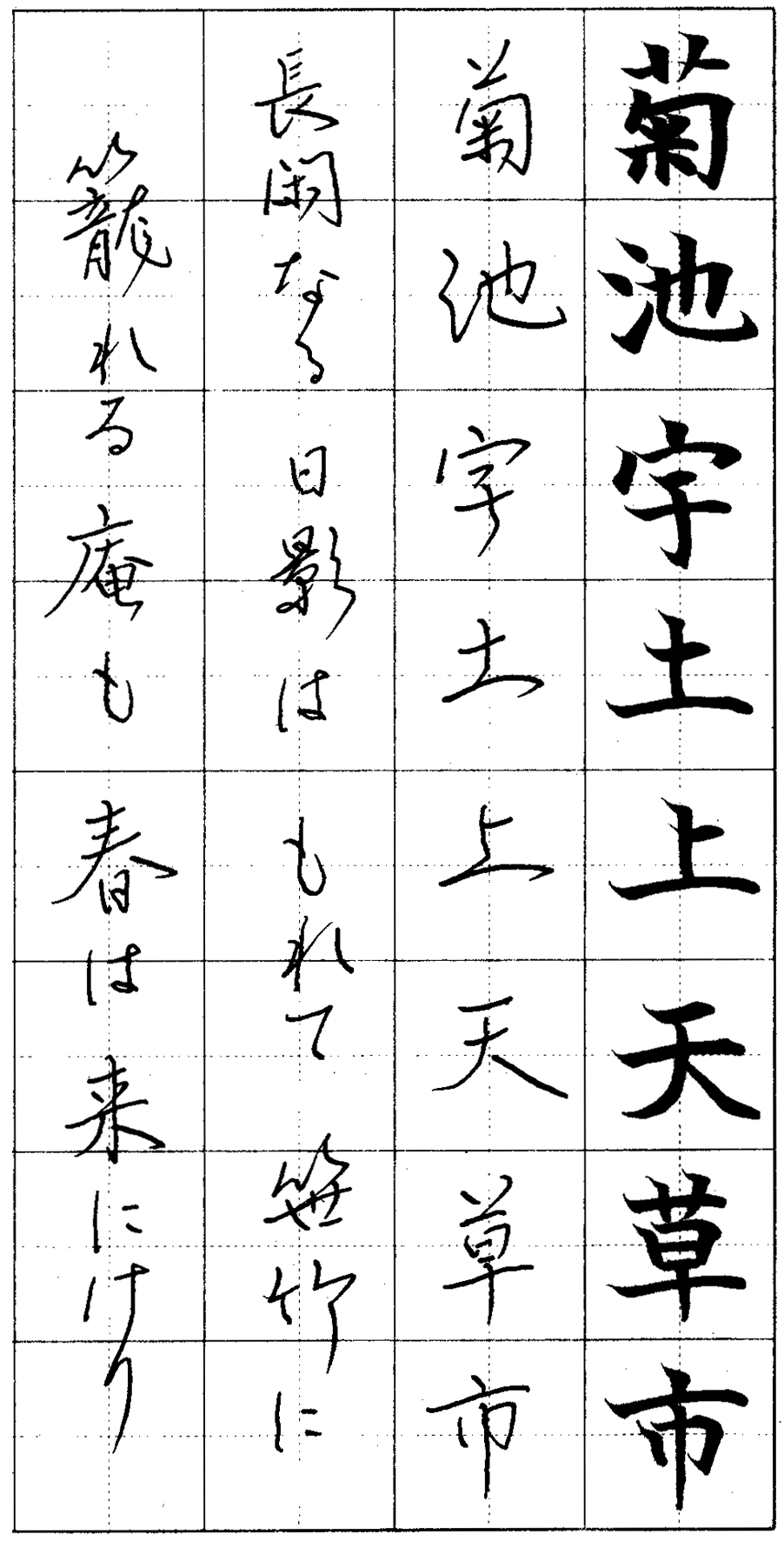

臨書部出品者のレベルが総じて上がったように述べましたが、随分とばらつきがあるのが、この実用書部のように思われます。

一つは和歌の内容ですが、一文節ごとに大きな余白を取って書くグループです。もっと言えば、漢字と仮名が一体感を持っていないのです。「長閑・なる・日陰は・もれて・笹竹に・籠・れる・庵も・春は・来にけり」という調子です。・のところに大きな余白があります。字形は悪くないのですが、やや文字が小粒で、行の気脈に流れが感じられない方柄です。実は振り返って、私の書いたお手本を見るとそのような傾向を持っているので、原因は私にあるのですが。申し訳ありません。

もう一つのグループはあまりにも大きく書きすぎている方々です。意欲、気持ちが溢れすぎていて、紙面がまとまり切れないでいるようです。この方たちは、もう一度ご自分で書かれたものをお手本と比べて自己添削をしてみてください。違いが判ると思います。

臨書部出品者のレベルが総じて上がったように述べましたが、随分とばらつきがあるのが、この実用書部のように思われます。

一つは和歌の内容ですが、一文節ごとに大きな余白を取って書くグループです。もっと言えば、漢字と仮名が一体感を持っていないのです。「長閑・なる・日陰は・もれて・笹竹に・籠・れる・庵も・春は・来にけり」という調子です。・のところに大きな余白があります。字形は悪くないのですが、やや文字が小粒で、行の気脈に流れが感じられない方柄です。実は振り返って、私の書いたお手本を見るとそのような傾向を持っているので、原因は私にあるのですが。申し訳ありません。

もう一つのグループはあまりにも大きく書きすぎている方々です。意欲、気持ちが溢れすぎていて、紙面がまとまり切れないでいるようです。この方たちは、もう一度ご自分で書かれたものをお手本と比べて自己添削をしてみてください。違いが判ると思います。

[岡田明洋]