選者選評 岡田明洋 佐藤綵雲

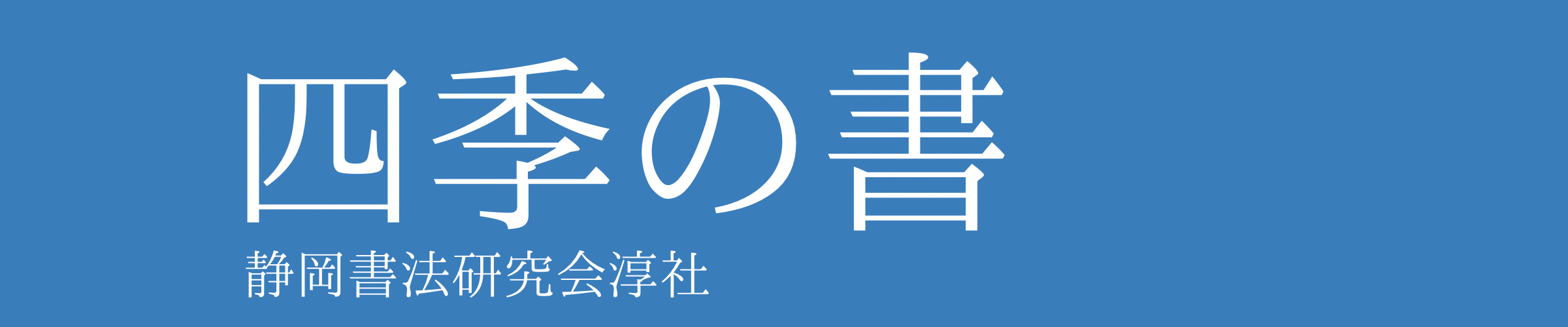

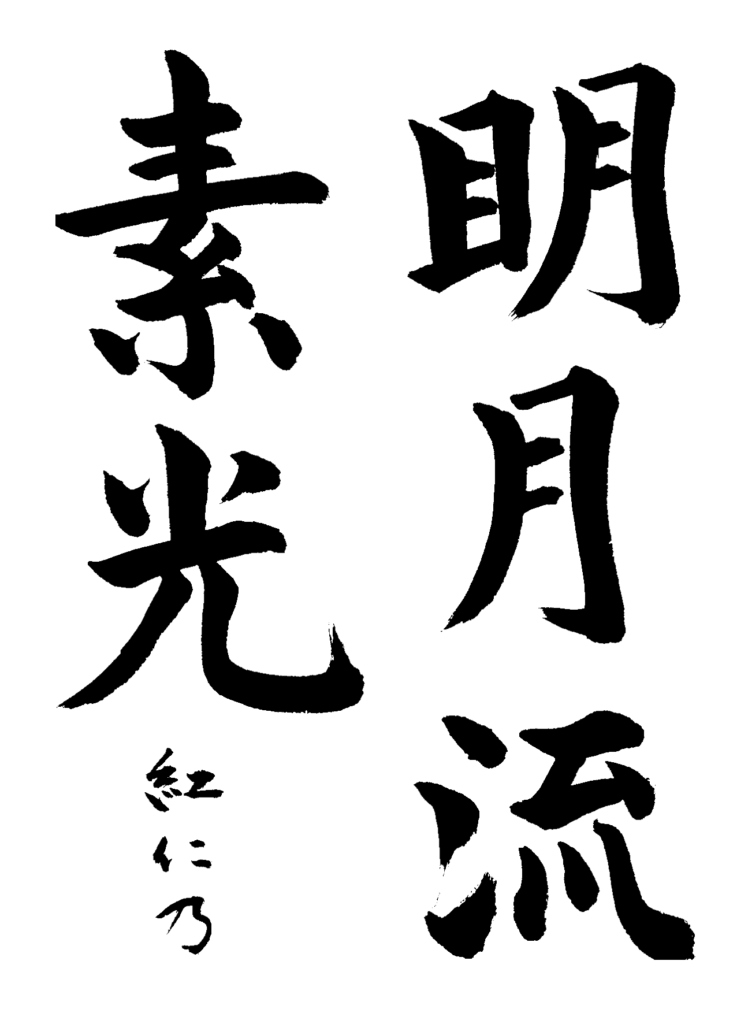

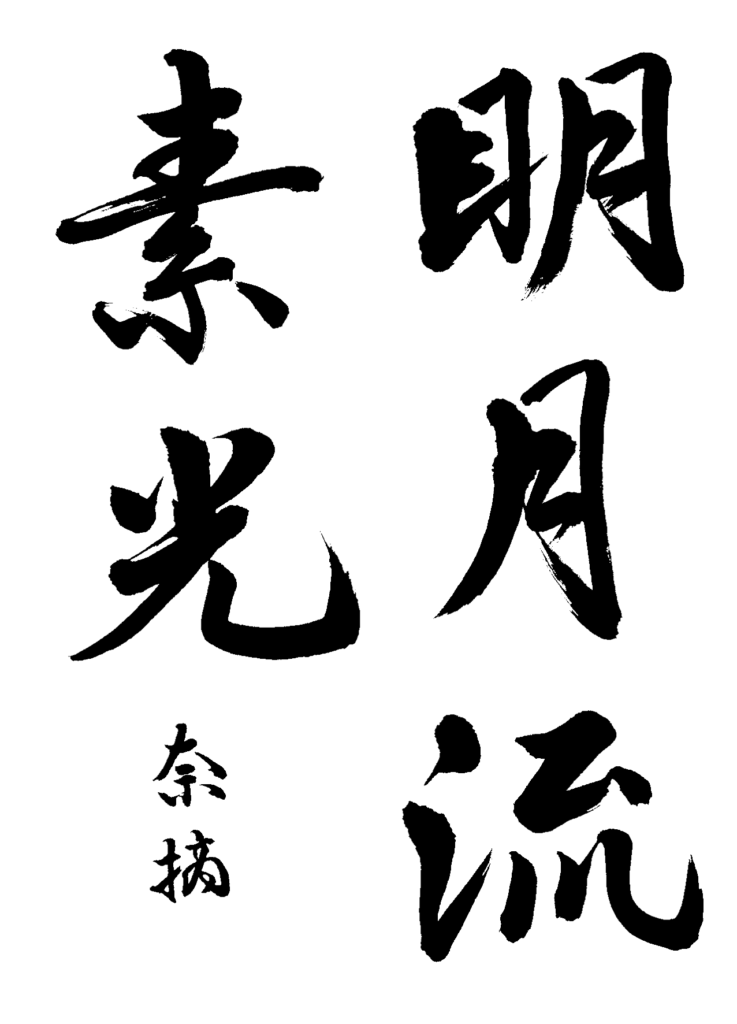

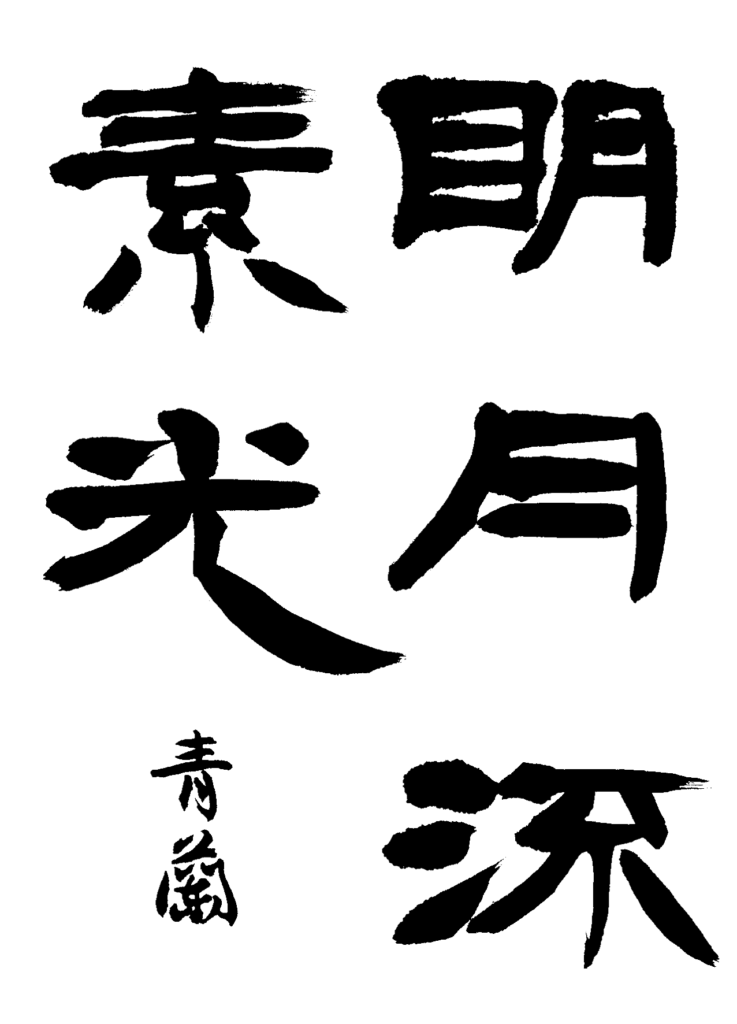

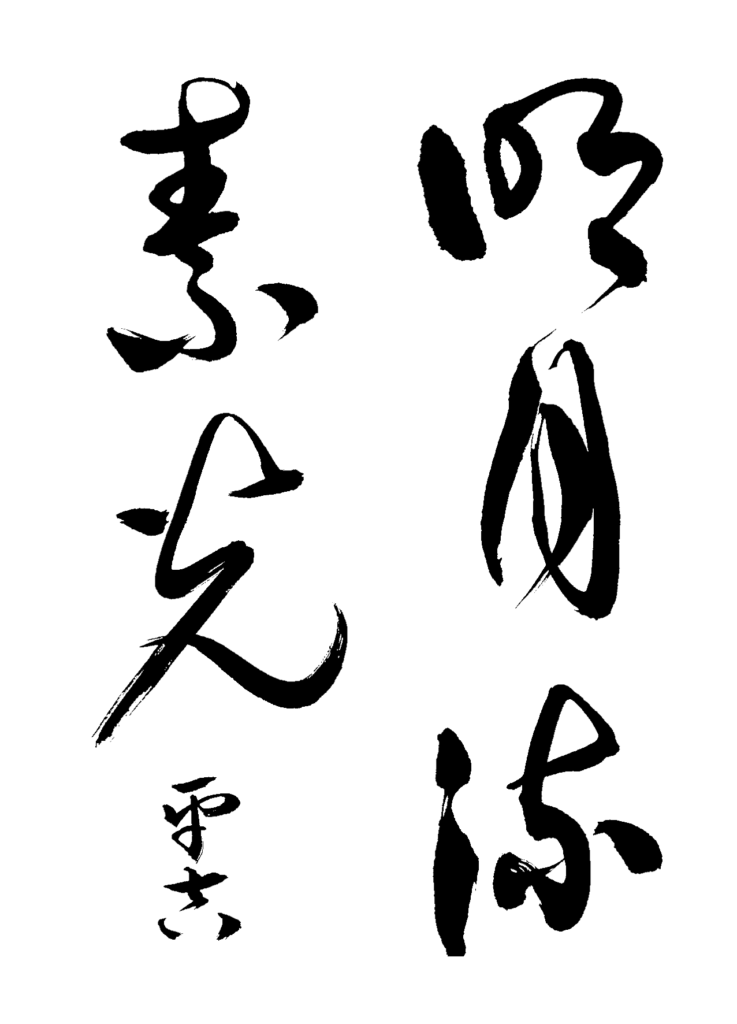

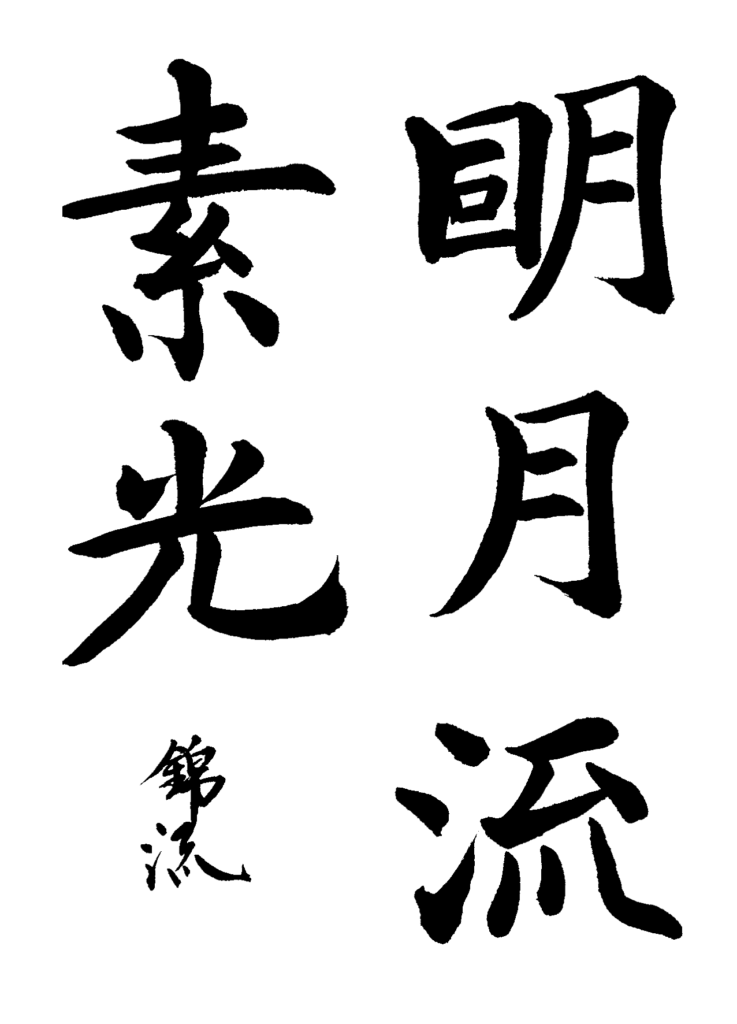

漢字規定部(師範合格者)

※作品は押すと単体で表示されます

|

|

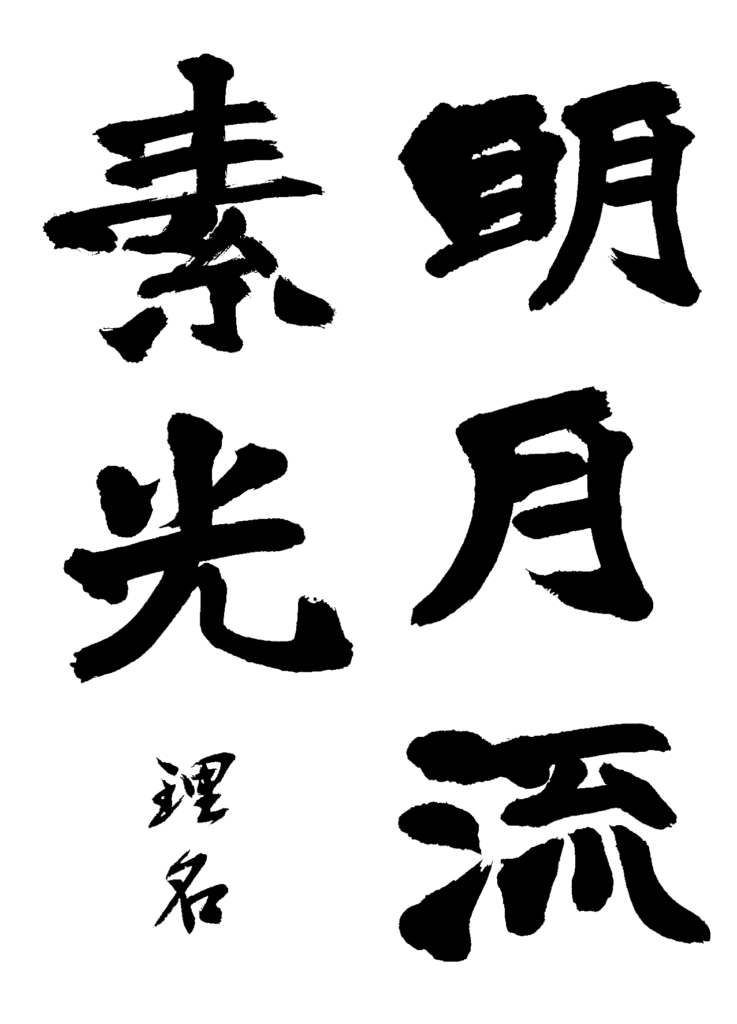

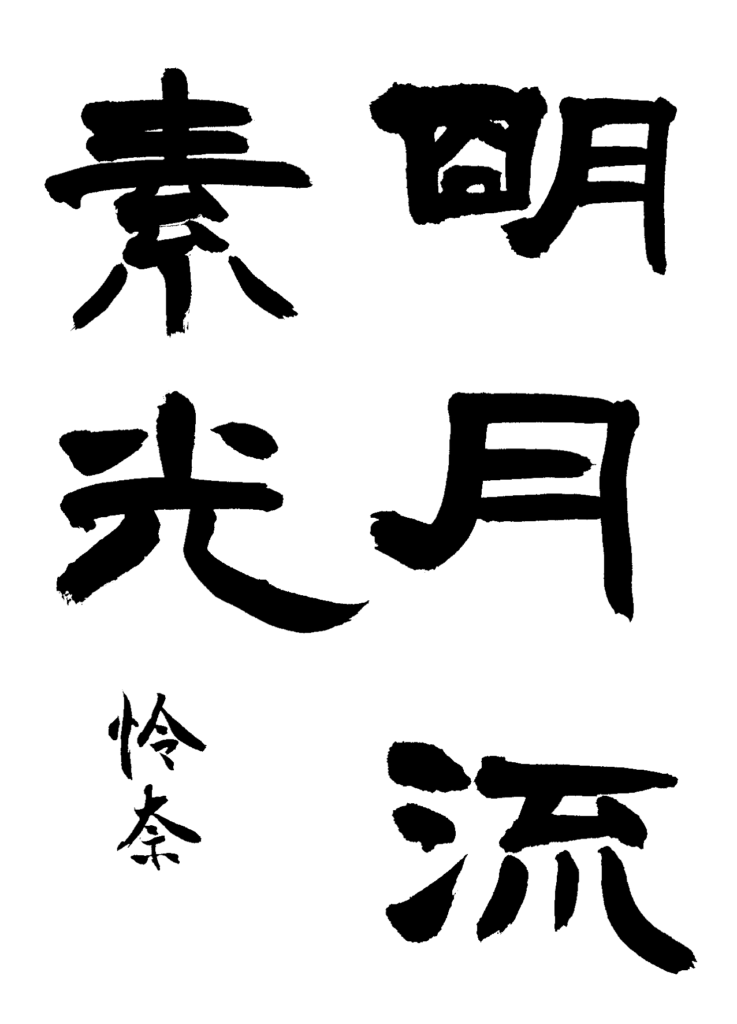

漢字規定部(昇段試験合格者)

【選出所感】

文字には、篆書・隷書・草書・行書・

今回師範合格されたお二人。

この頃、行書・草書を書くとき紙を突っつくようにしてから、

文字には、篆書・隷書・草書・行書・

今回師範合格されたお二人。

この頃、行書・草書を書くとき紙を突っつくようにしてから、

漢字規定部(月例課題)

|

|

|

|

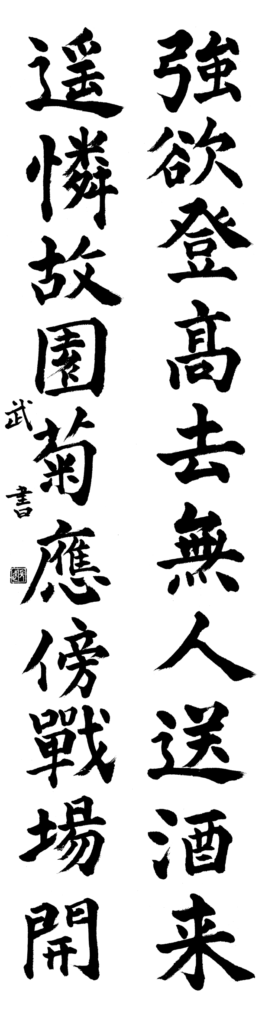

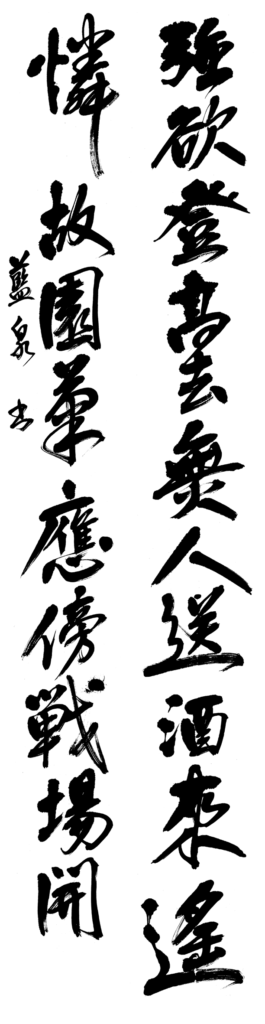

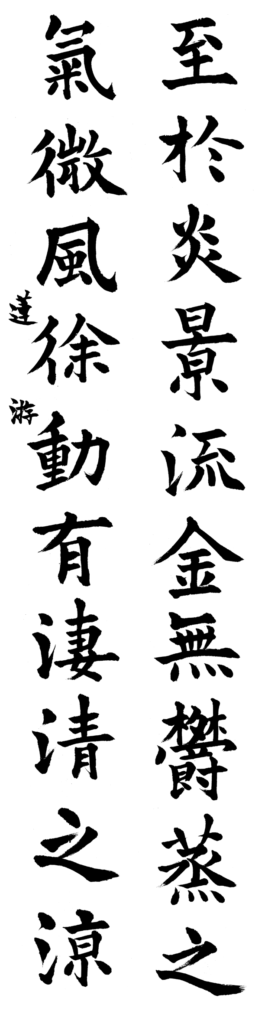

条幅部

|

|

|

|

【選出所感】

残念ながら、

残念ながら、

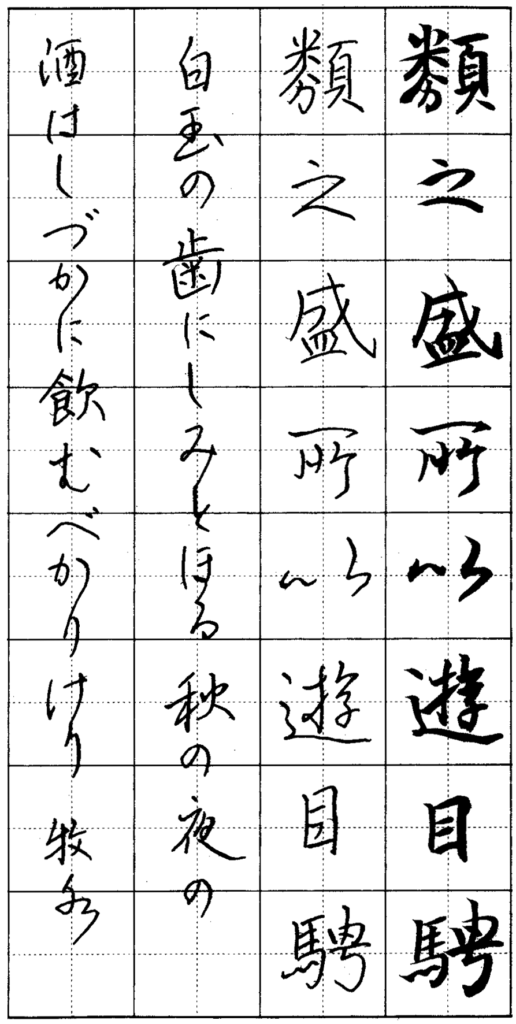

実用書部

|

|

【昇段試験対策】

前回の昇段試験で一番振るわなかったのが、

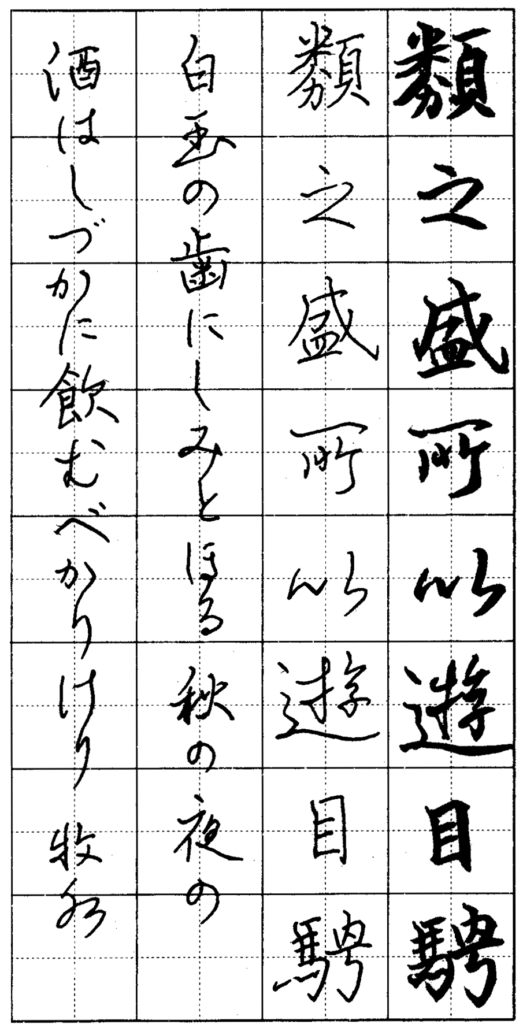

和歌の課題として斎藤茂吉の秋の句を二首書きました。

ペン字は蘭亭序も和歌も、転折を意識して、

前回の昇段試験で一番振るわなかったのが、

和歌の課題として斎藤茂吉の秋の句を二首書きました。

ペン字は蘭亭序も和歌も、転折を意識して、