選者選評 岡田明洋

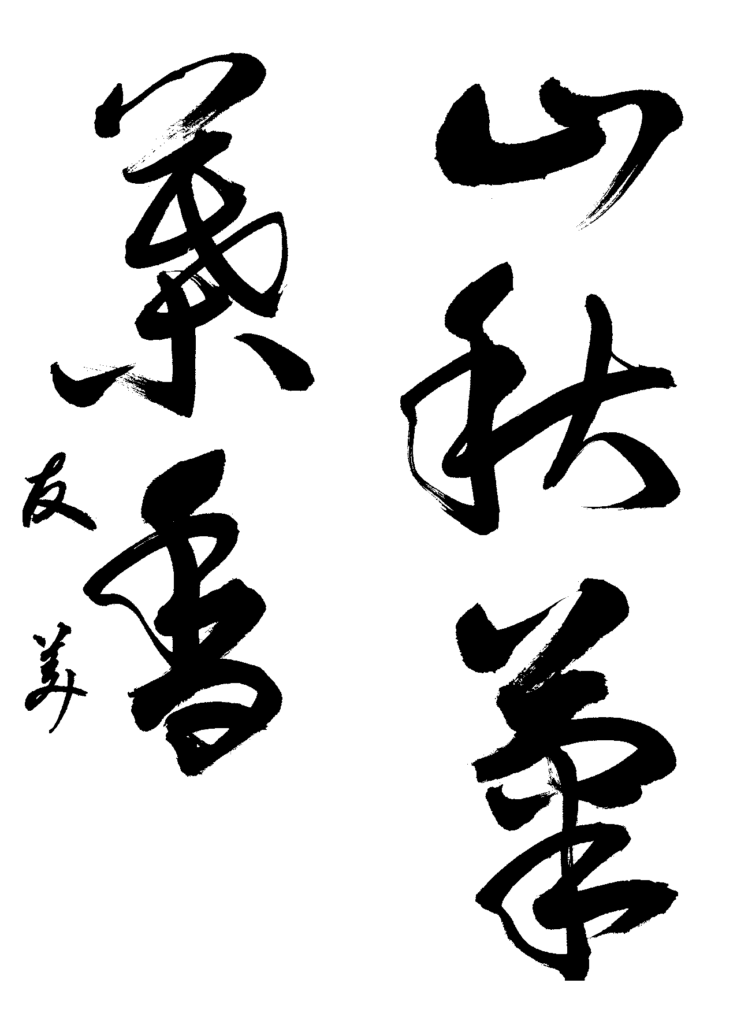

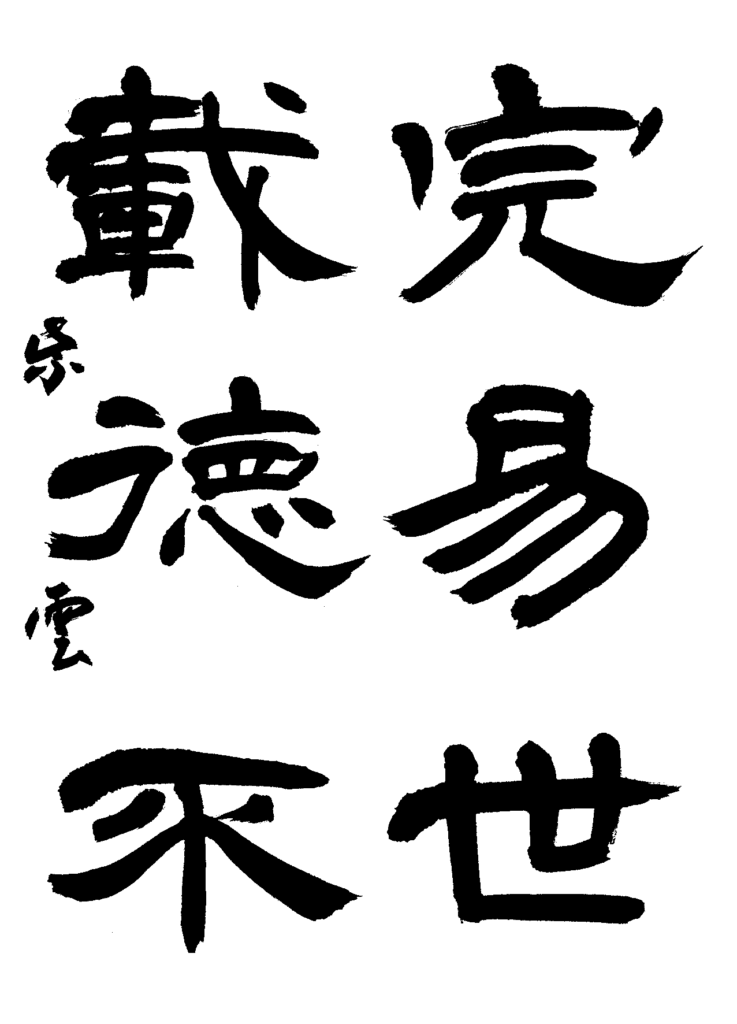

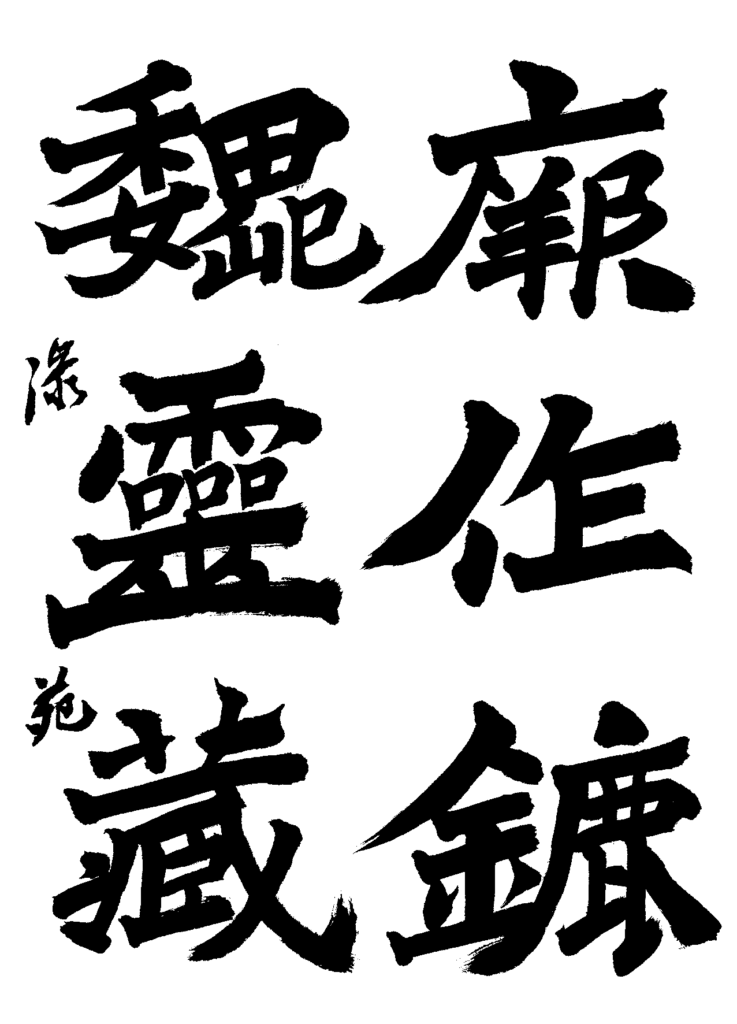

漢字規定部(初段以上)

※作品は押すと単体で表示されます

|

|

|

|

【選出所感】

前回の選出所感に記しました「五・

前回の選出所感に記しました「五・

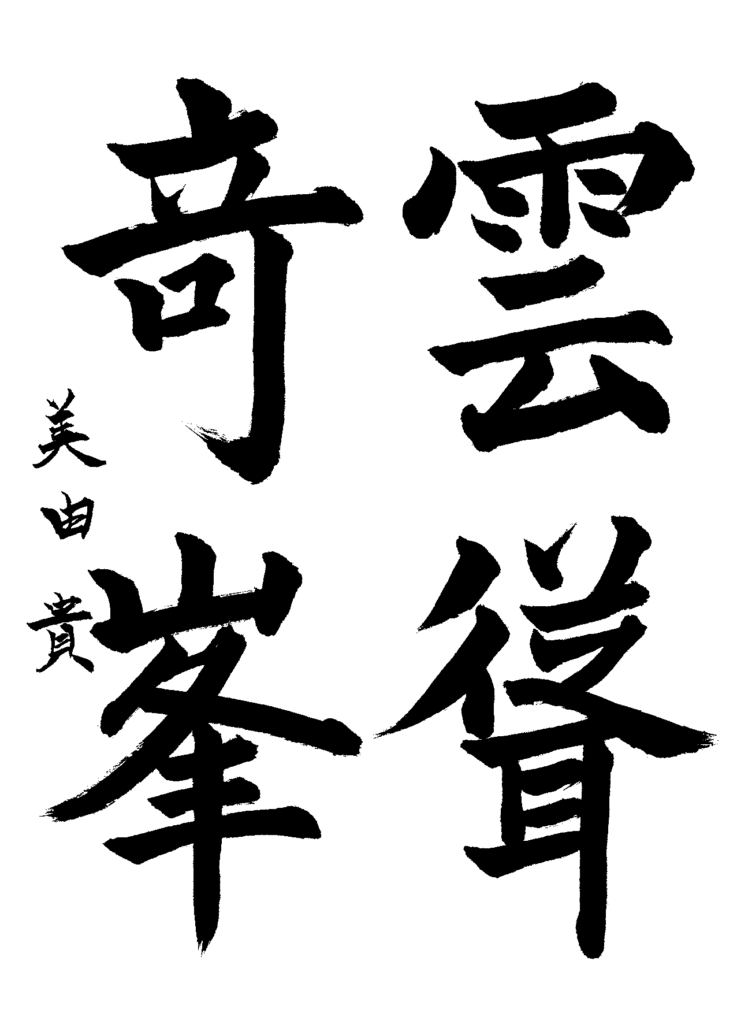

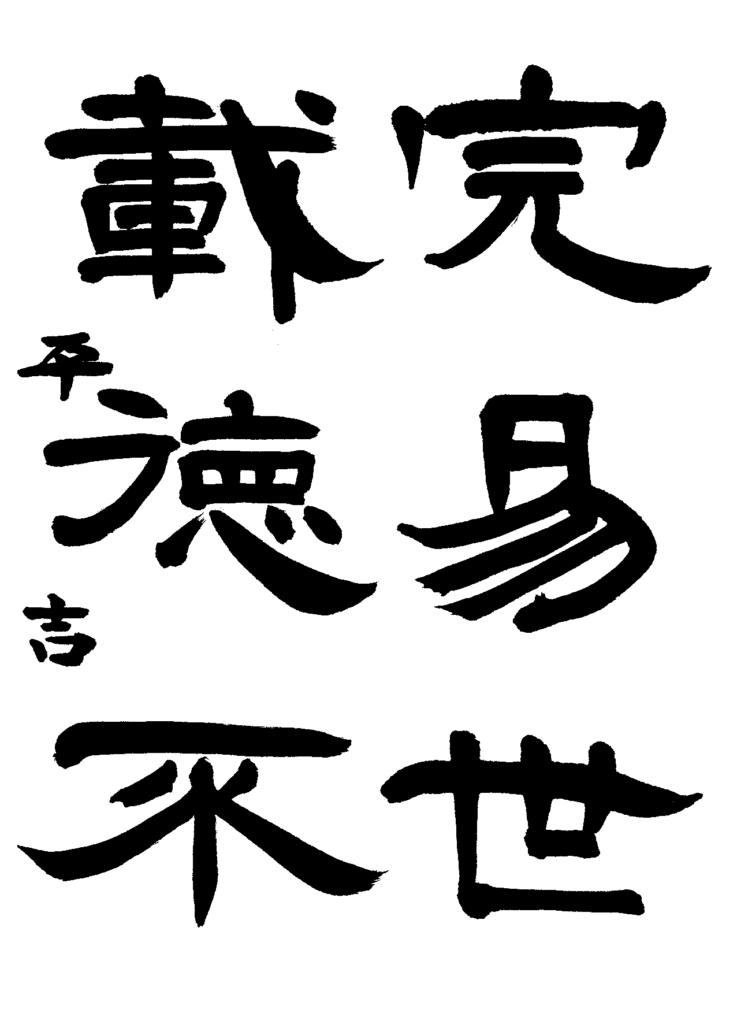

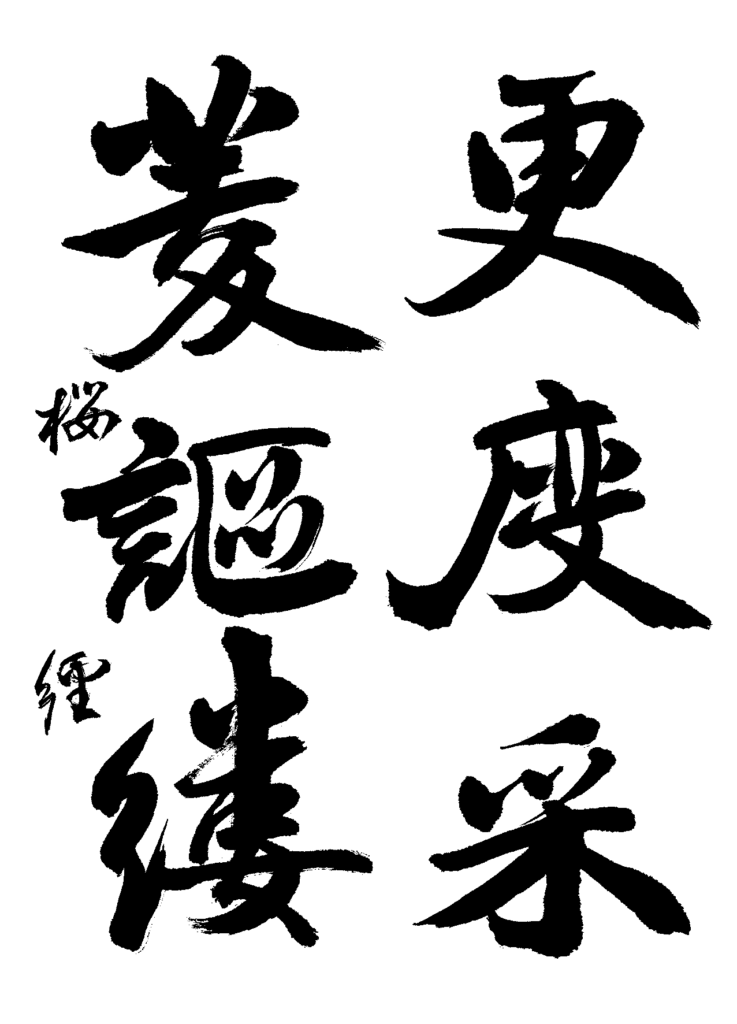

漢字規定部(特級以下)

|

|

【選出所感】

このクラスの方も初段以上の私の選出所感をお読みになって頂いて

このクラスの方も初段以上の私の選出所感をお読みになって頂いて

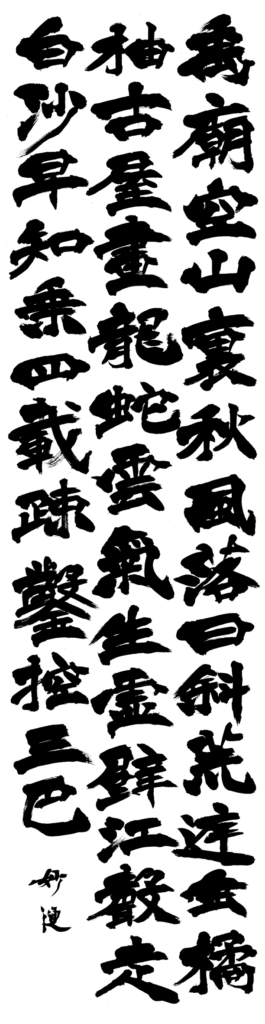

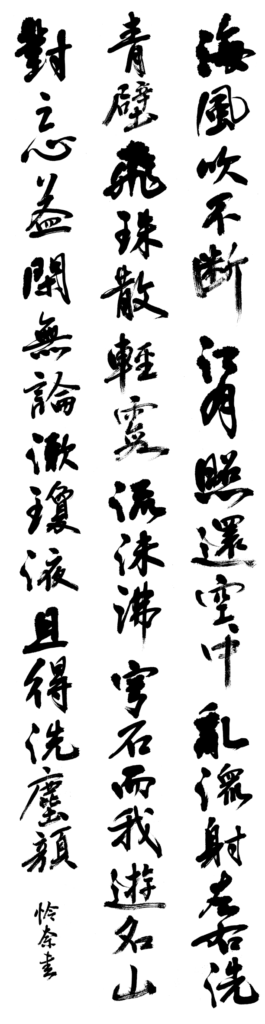

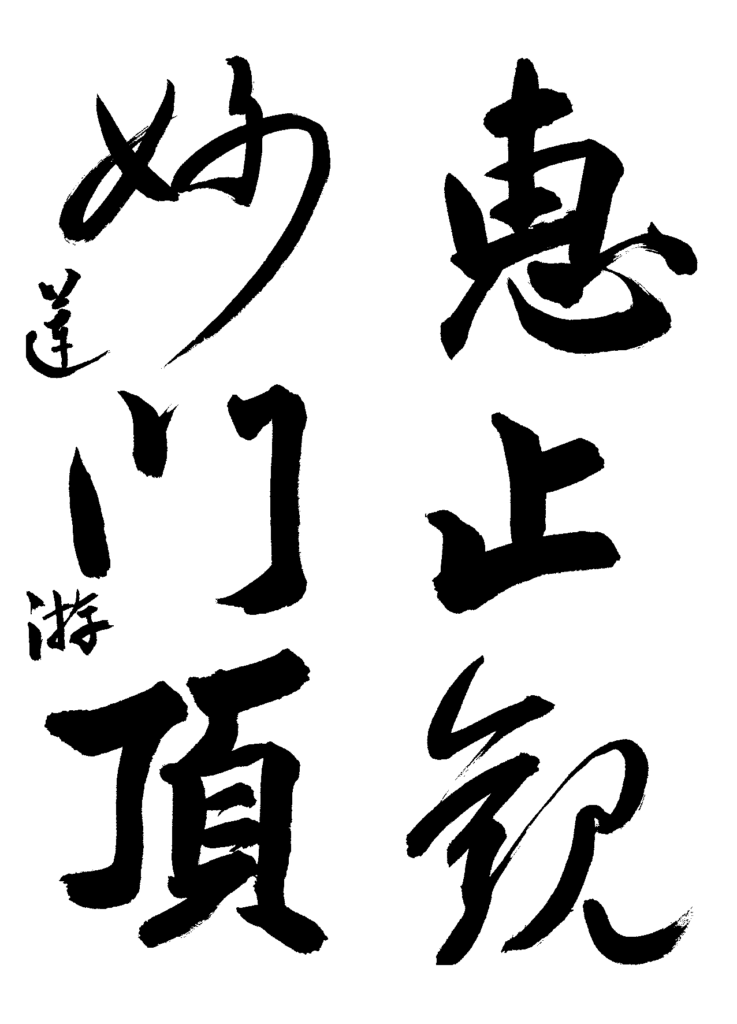

条幅部

|

|

|

|

【選出所感】

今月も前回に引き続き、3行ものを選出しました。

昇段試験の課題が示されています。

今月も前回に引き続き、3行ものを選出しました。

昇段試験の課題が示されています。

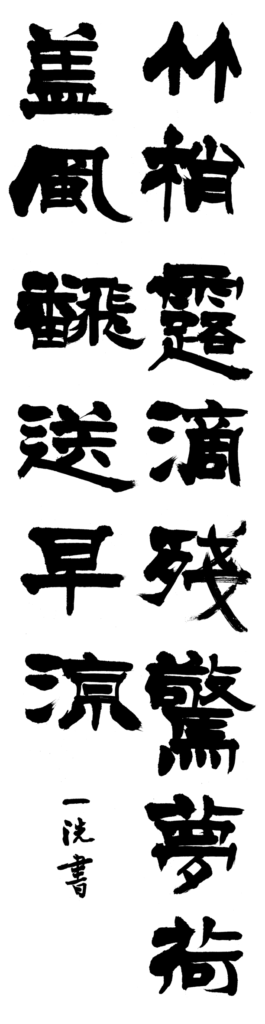

臨書部

|

|

【選出所感】

スマホ版の私が臨書した曹全碑を見てお手本を書いた方がいました

スマホ版の私が臨書した曹全碑を見てお手本を書いた方がいました

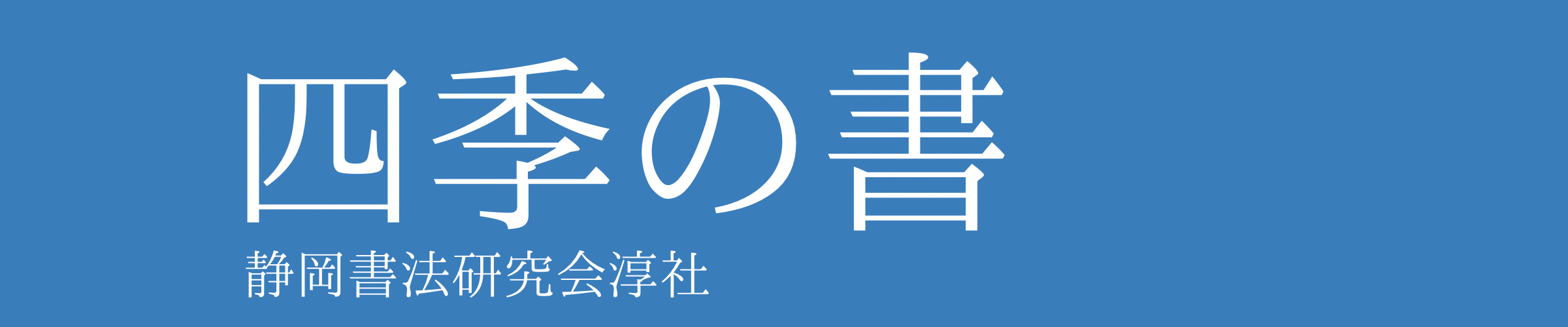

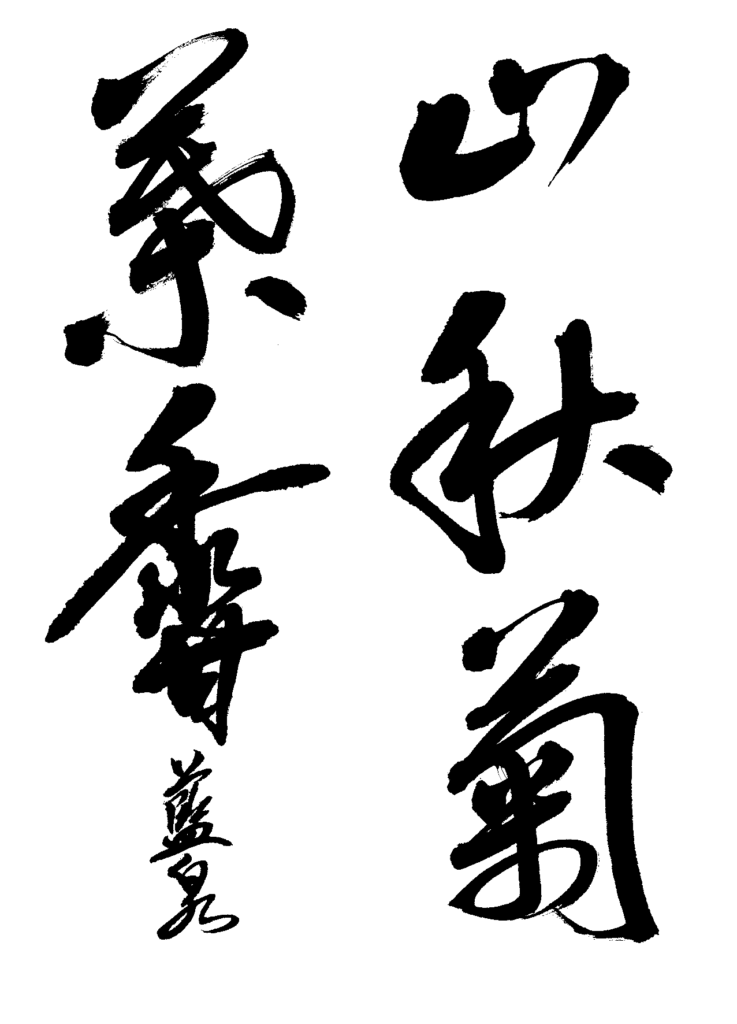

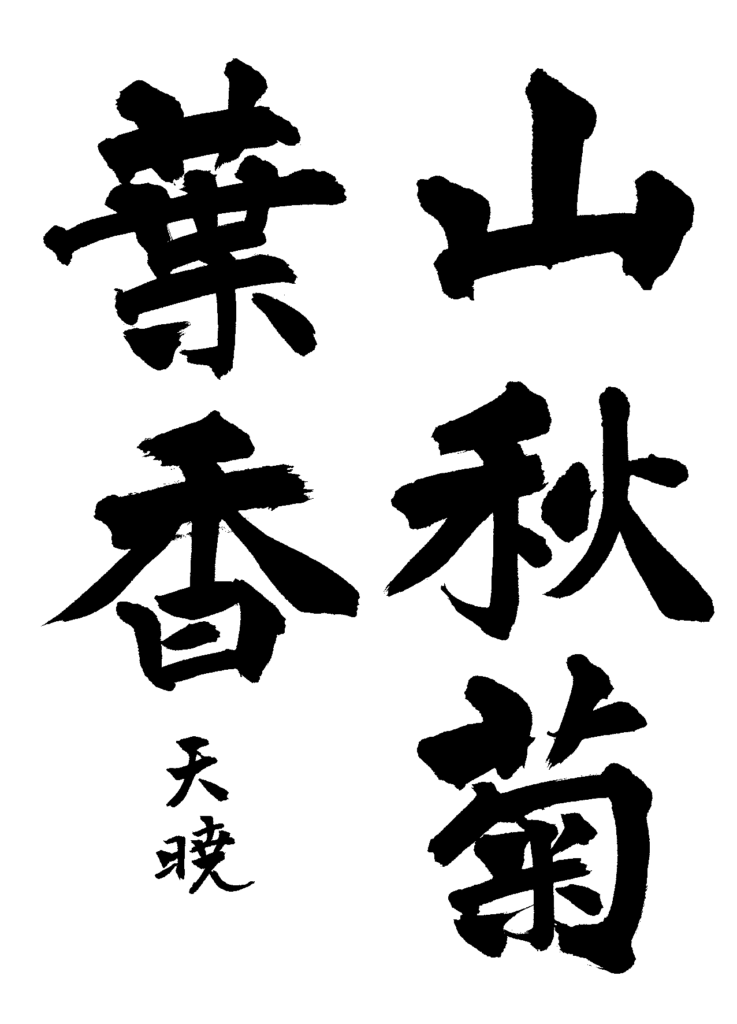

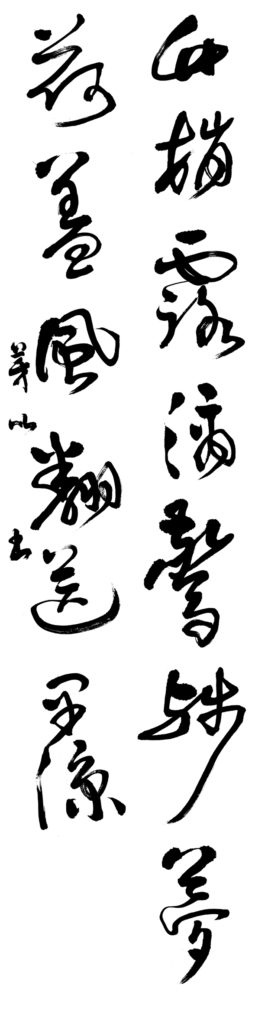

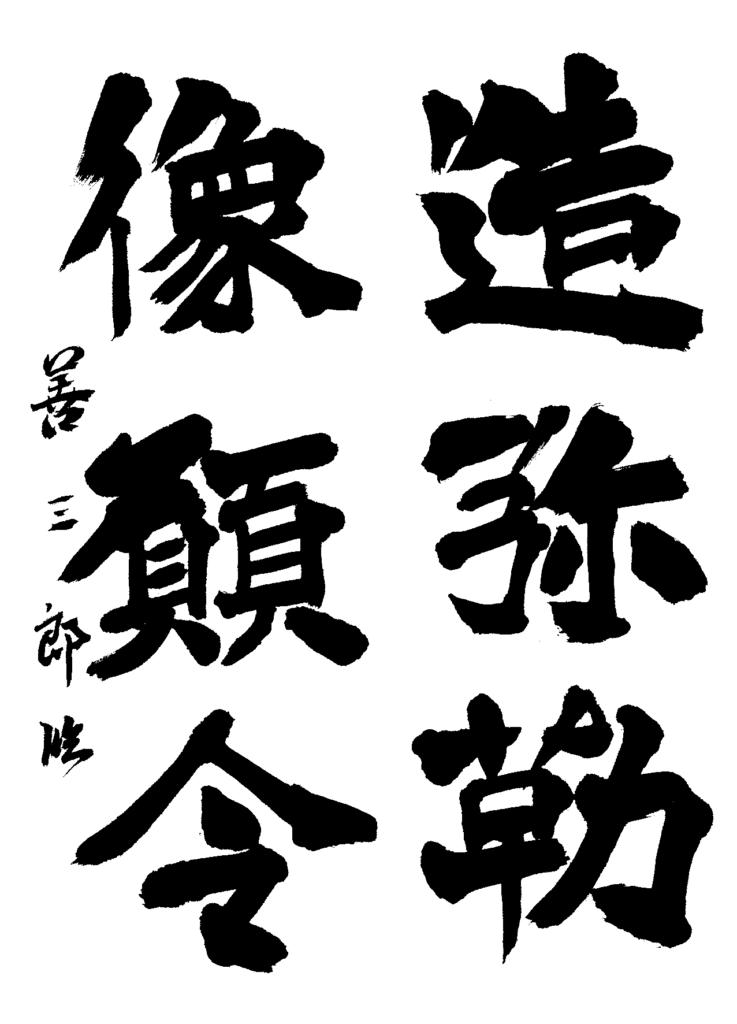

随意部

|

|

|

|

【選出所感】

今、この文章を書いている時に、

随意部は、ご自由にということです。

閉会式が終わったあと、

そして一枚書きにしようと決めて筆を執りました。

今、この文章を書いている時に、

随意部は、ご自由にということです。

閉会式が終わったあと、

そして一枚書きにしようと決めて筆を執りました。

実用書部

|

|

【選出所感】

前回お話ししましたように、

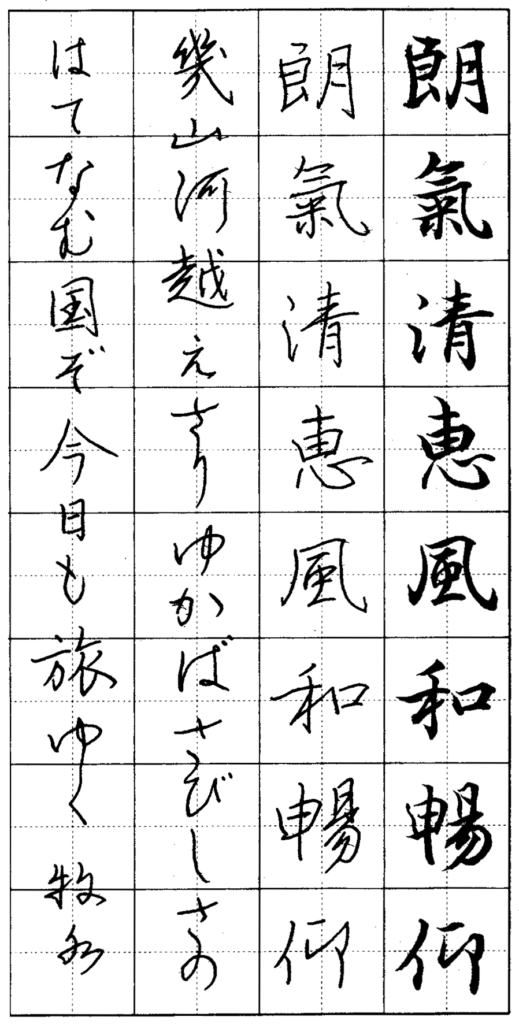

和歌は、一マスに一字という形式ではないので、

前回お話ししましたように、

和歌は、一マスに一字という形式ではないので、