選者選評 岡田明洋

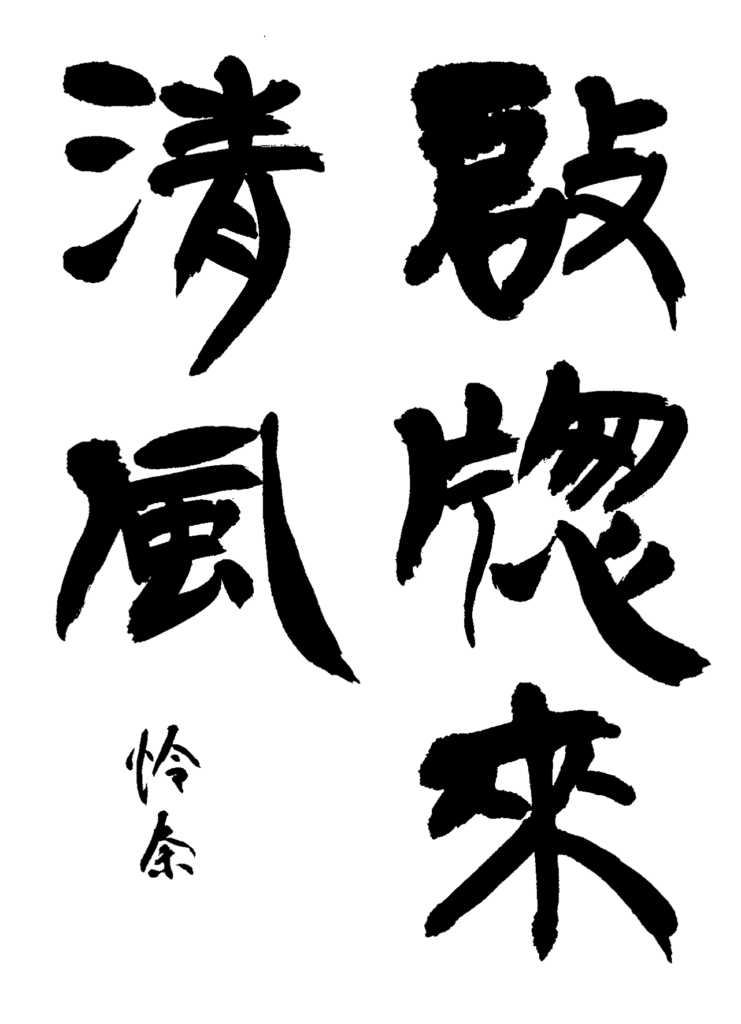

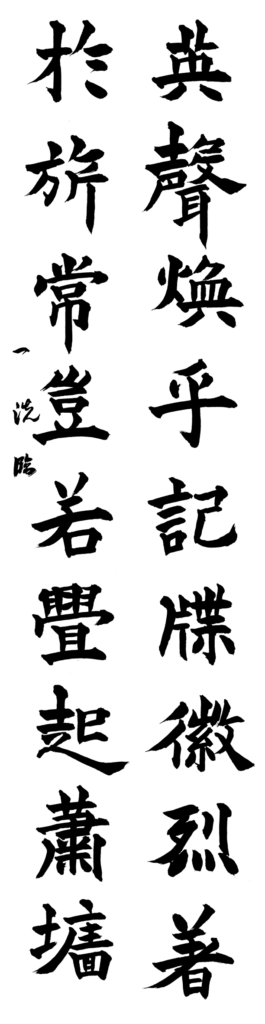

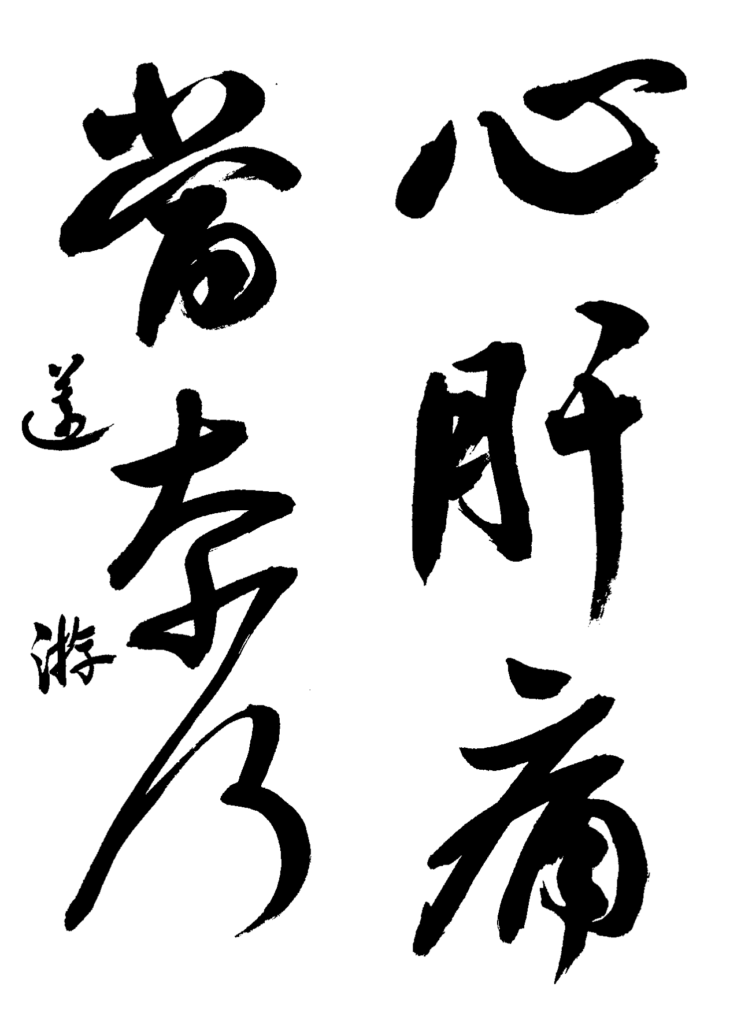

漢字規定部(初段以上)

※作品は押すと単体で表示されます

|

|

|

|

【選出所感】

前回は行書に力作がそろいましたが、

今回嬉しかったのは、各体にばらけて選出できたことです。

前回は行書に力作がそろいましたが、

今回嬉しかったのは、各体にばらけて選出できたことです。

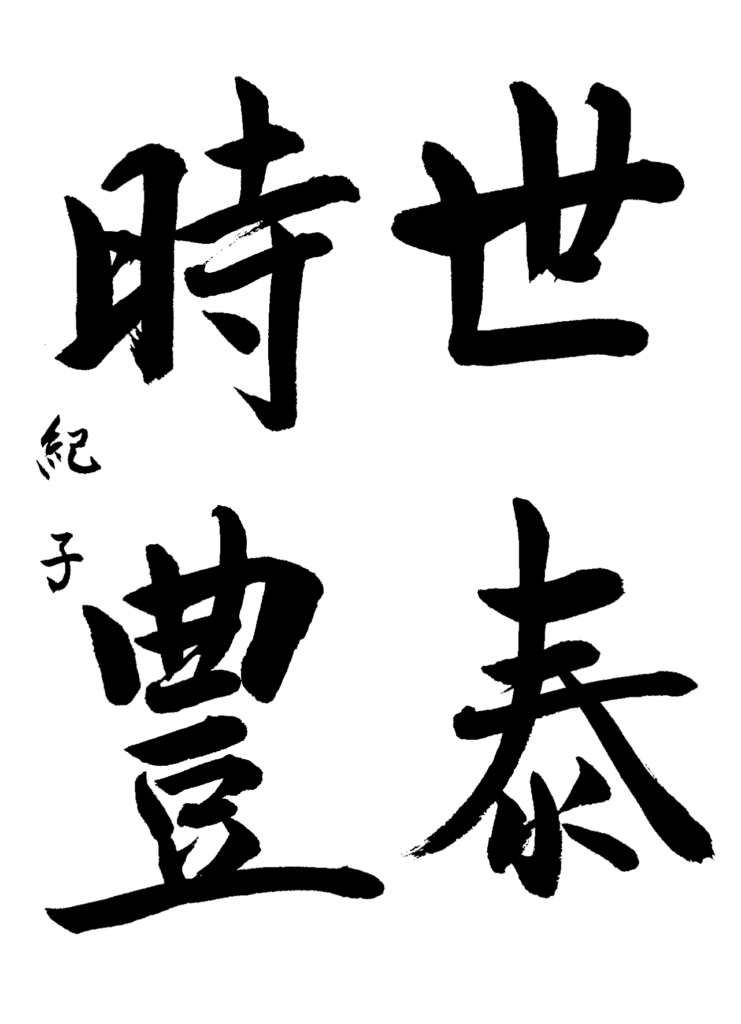

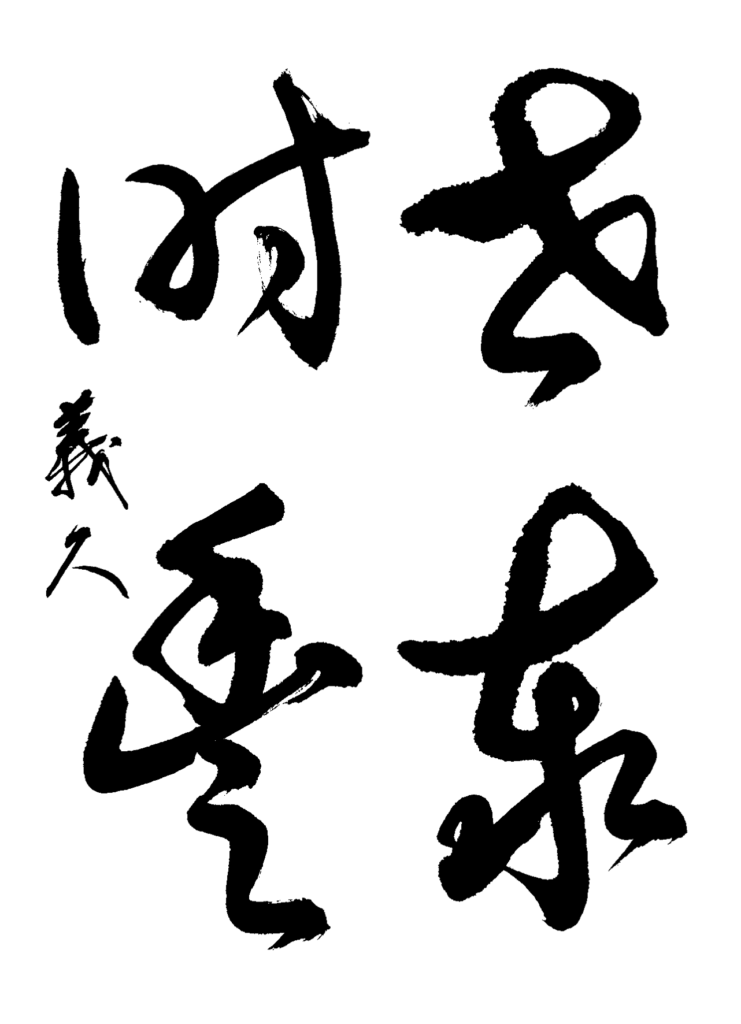

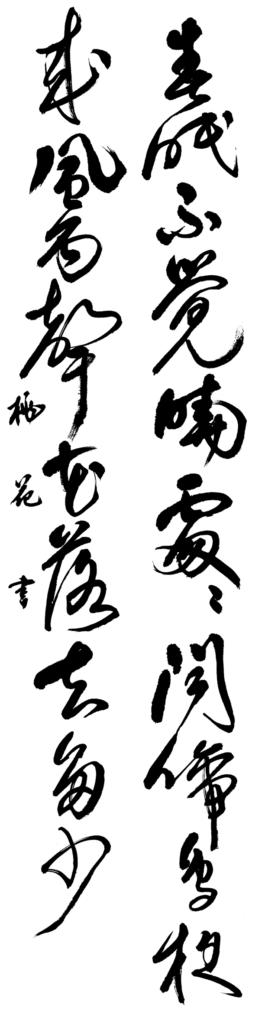

漢字規定部(特級以下)

|

|

【選出所感】

義久さんは「

それ以外の方は、ほとんどが楷書か隷書での出品です。

義久さんは「

それ以外の方は、ほとんどが楷書か隷書での出品です。

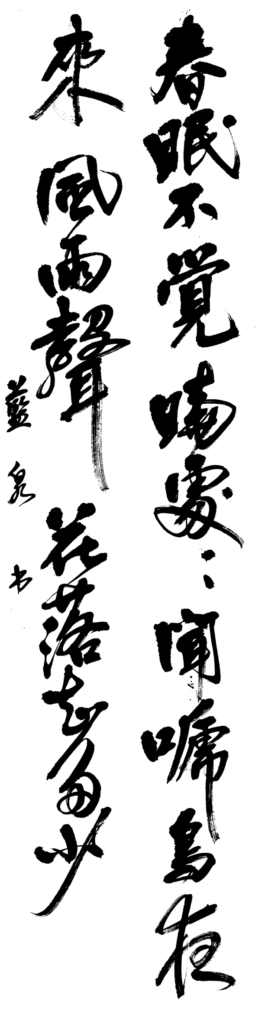

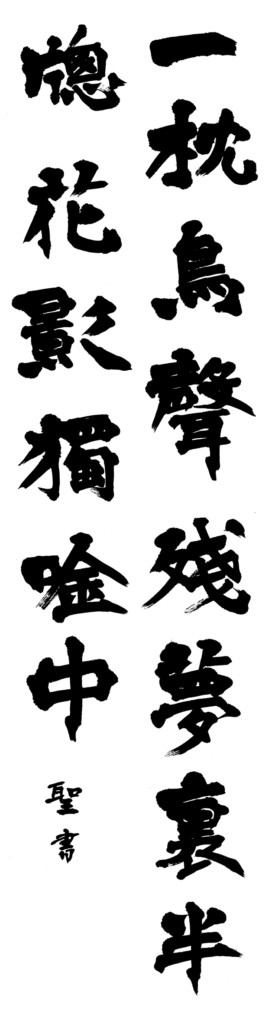

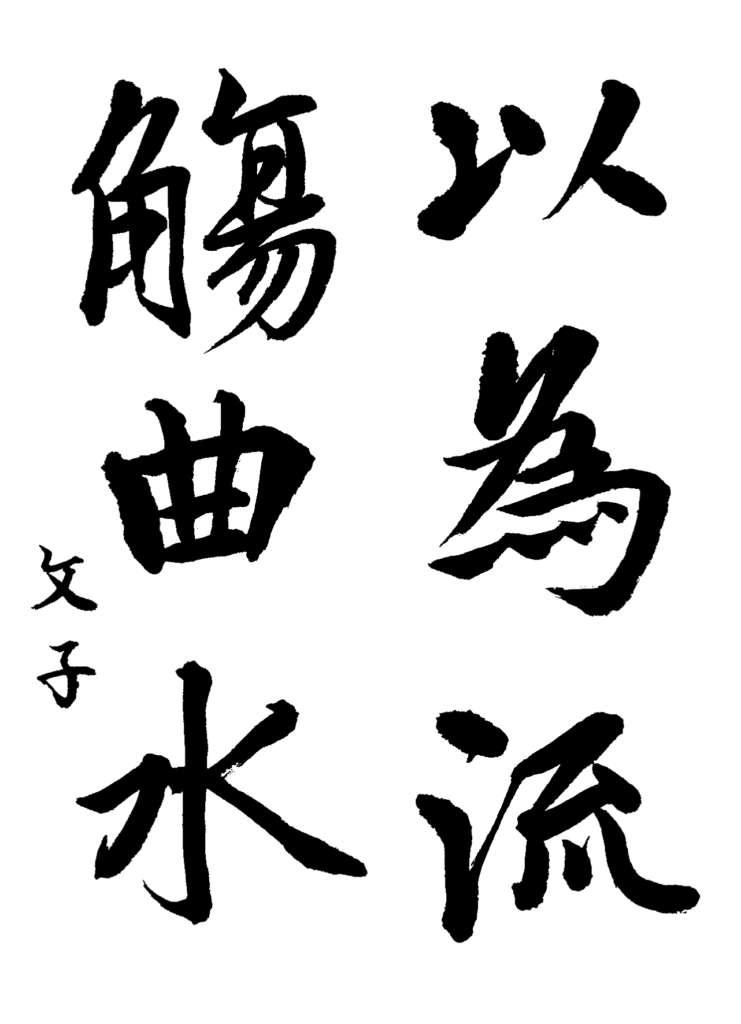

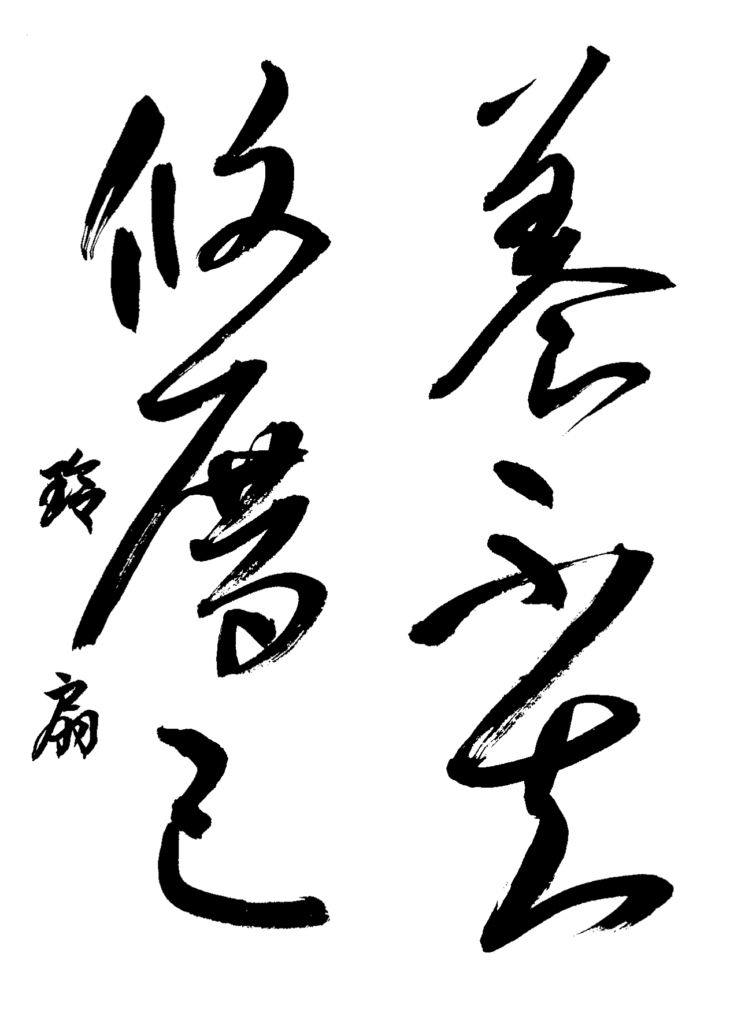

条幅部

|

|

|

|

【選出所感】

「一枕の鳥聲残夢の裡 半窓の花影獨吟の中」という七言二句は、私が大学1年の時、

私の書家人生の最初の1ページの思い出の詩句です。

「一枕の鳥聲残夢の裡 半窓の花影獨吟の中」という七言二句は、私が大学1年の時、

私の書家人生の最初の1ページの思い出の詩句です。

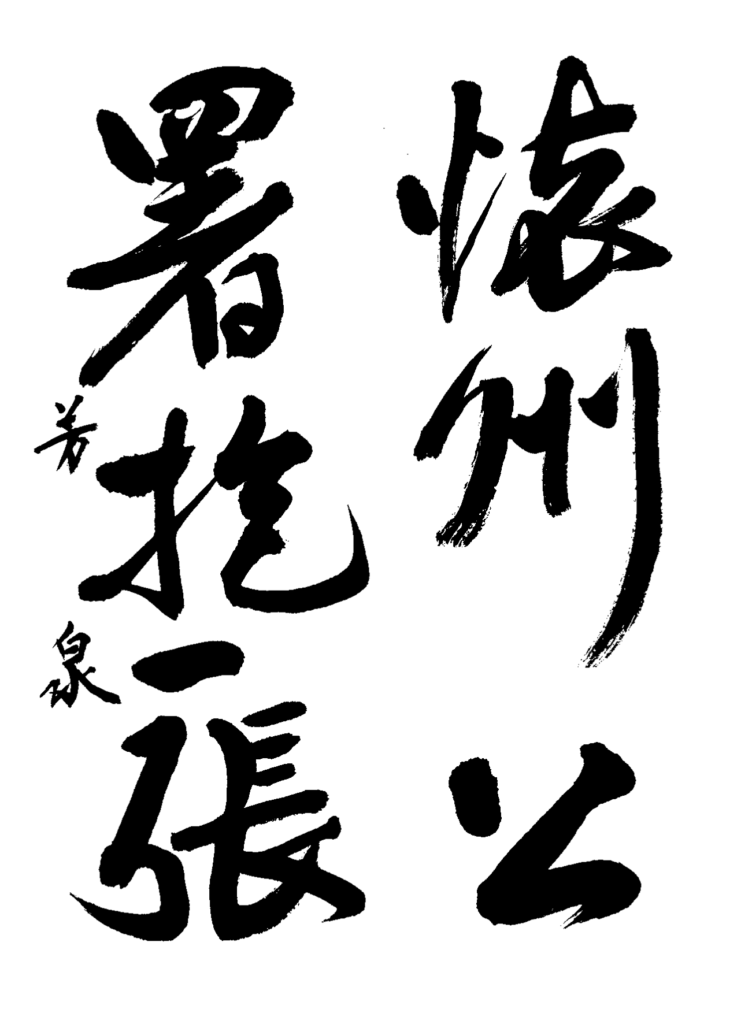

臨書部

|

|

【選出所感】

字形の単純な字と複雑な字が左右にならぶような配字でしたから、

芳泉さん、字形よく肥痩に留意されていました。錦流さん、

1回目の臨蘭亭序ですが、

字形の単純な字と複雑な字が左右にならぶような配字でしたから、

芳泉さん、字形よく肥痩に留意されていました。錦流さん、

1回目の臨蘭亭序ですが、

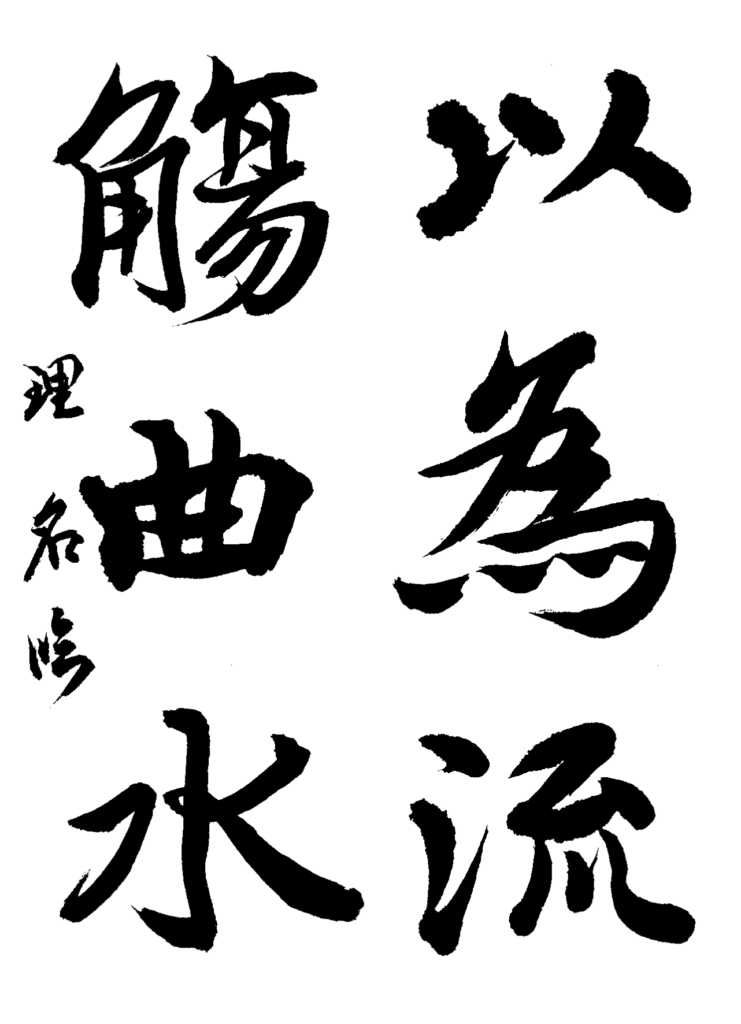

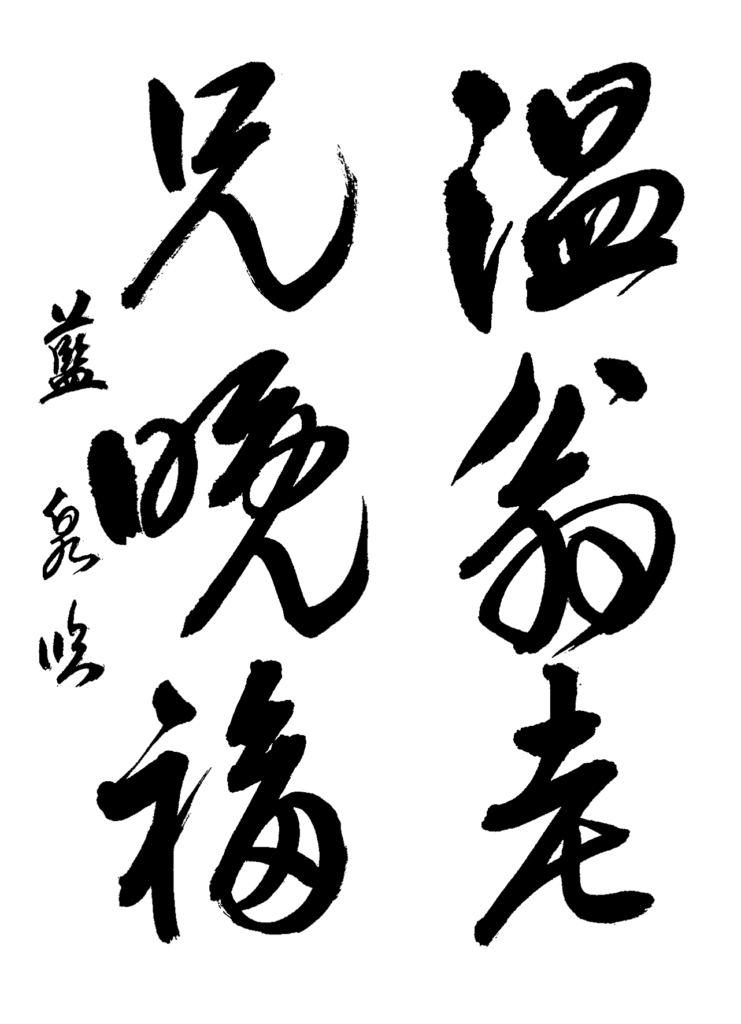

随意部

|

|

|

|

【選出所感】

随意部というより、自由臨書部という感じになってきました。

随意部というより、自由臨書部という感じになってきました。

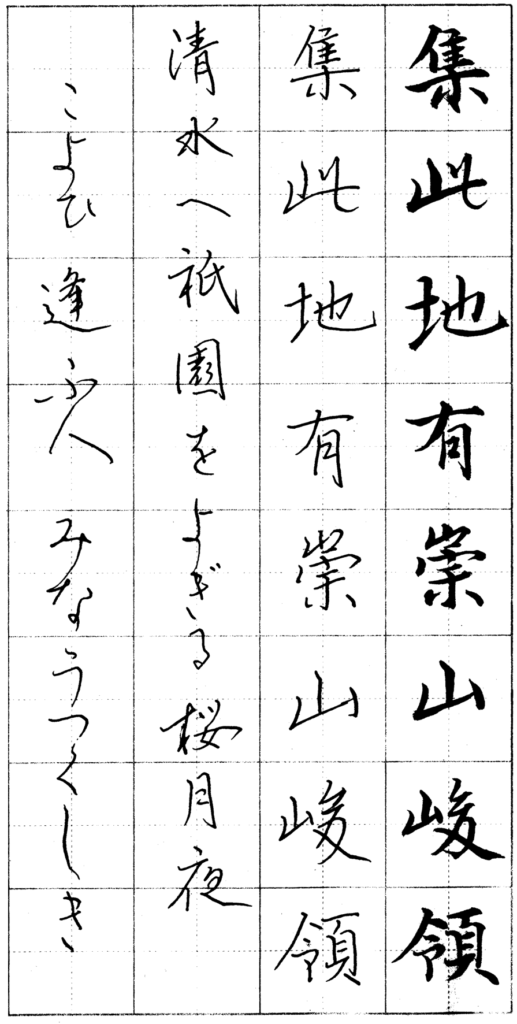

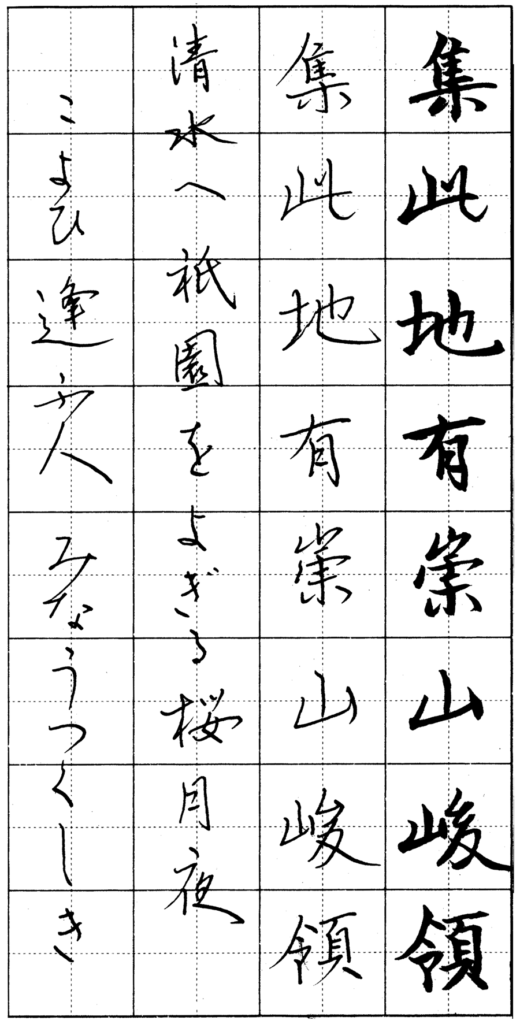

実用書部

|

|

【選出所感】

実用書部、昇段試験の課題のお手本を書いています。和歌二首は、

実用書部、昇段試験の課題のお手本を書いています。和歌二首は、