選者選評 岡田明洋

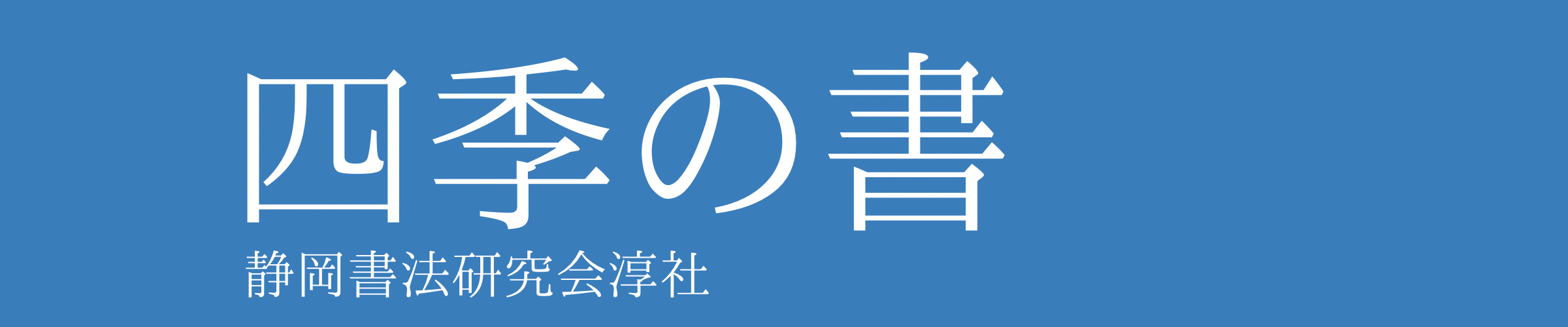

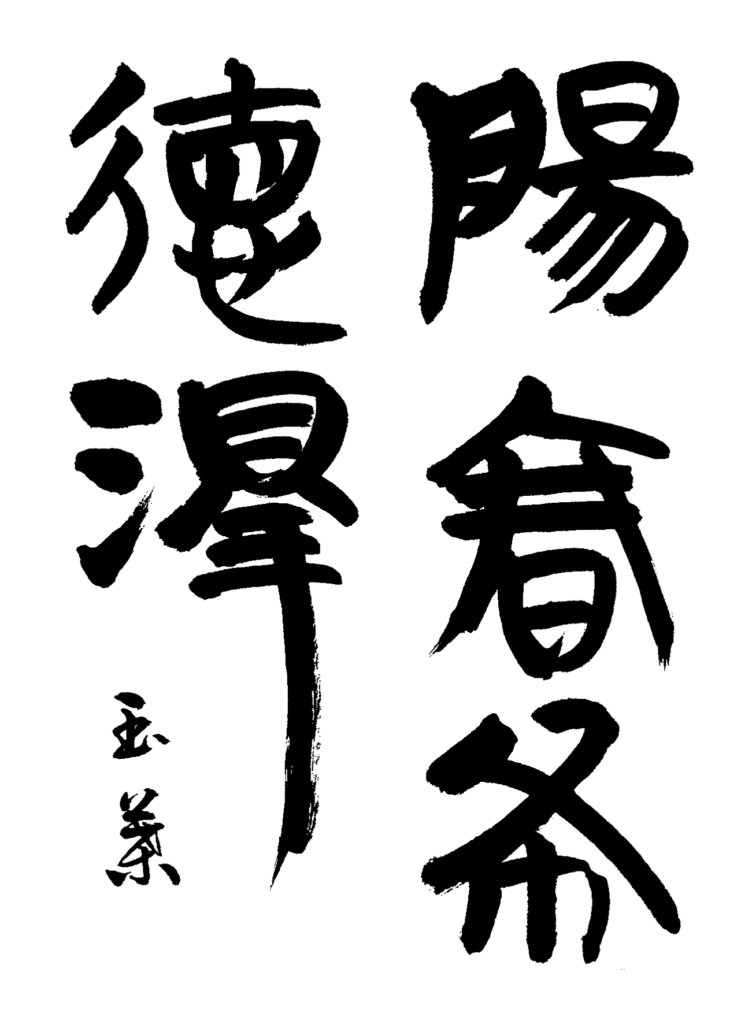

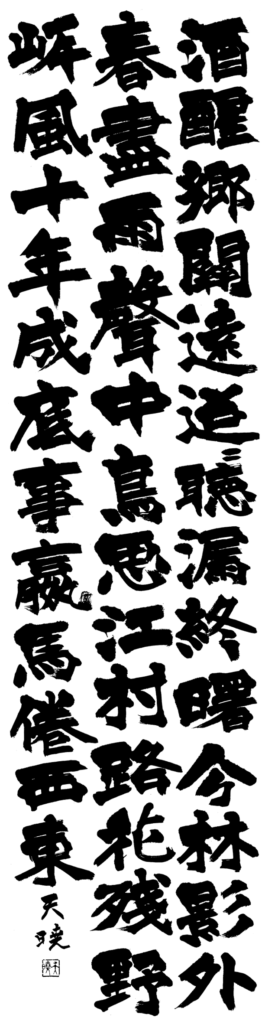

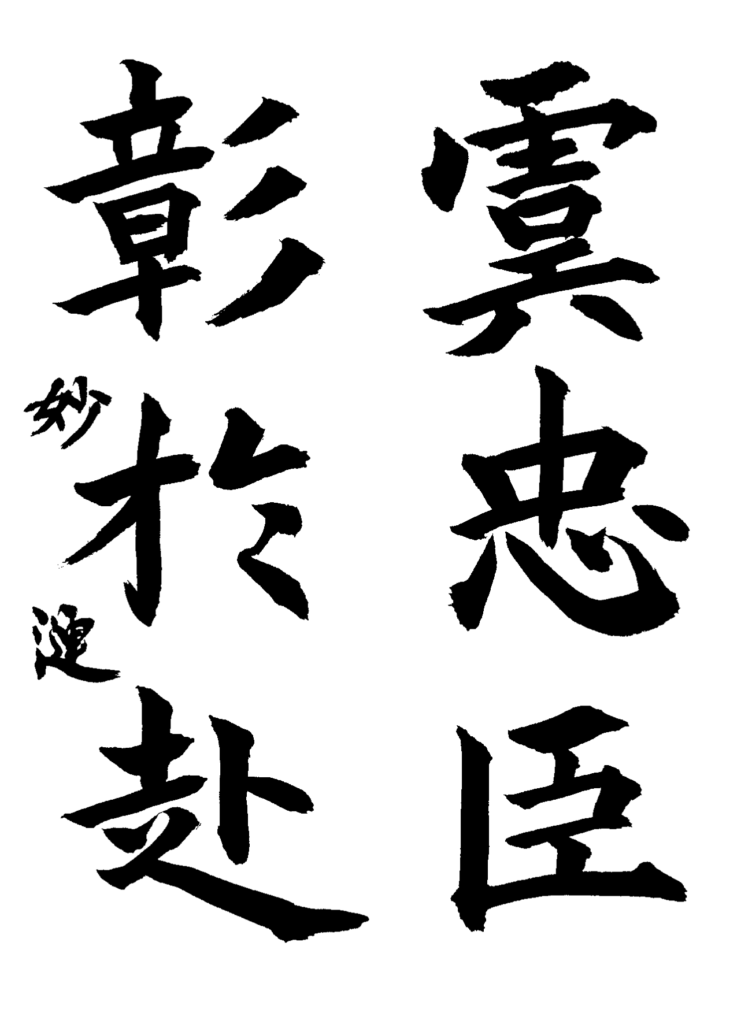

漢字規定部(初段以上)

※作品は押すと単体で表示されます

|

|

|

|

【選出所感】

選んだ作品は、

選んだ作品は、

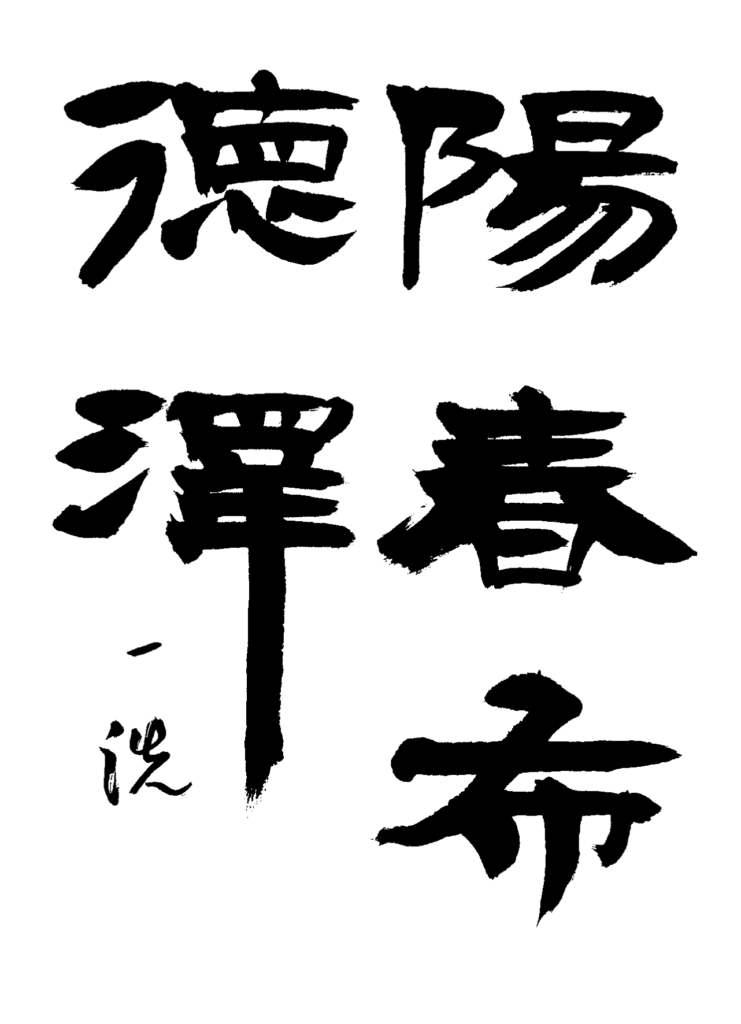

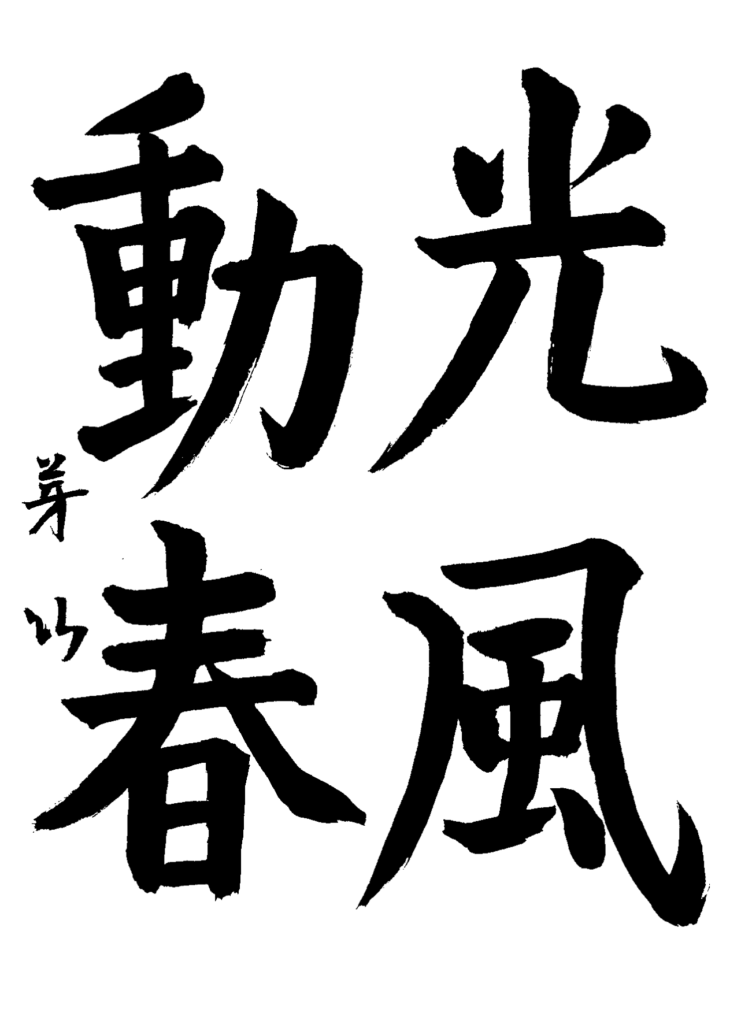

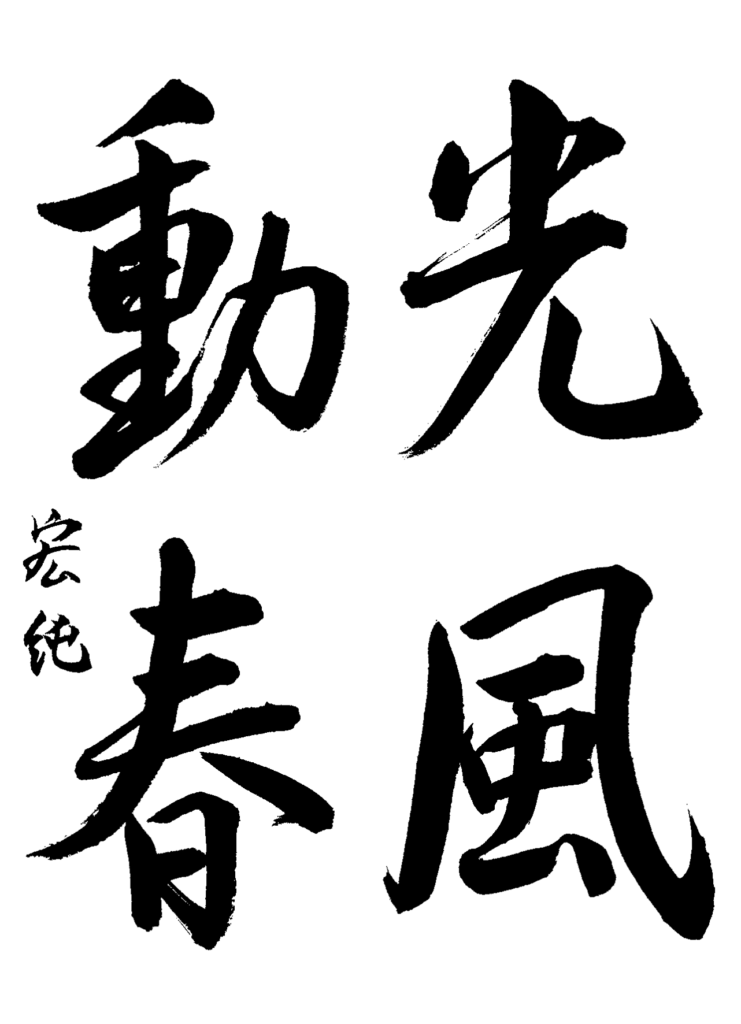

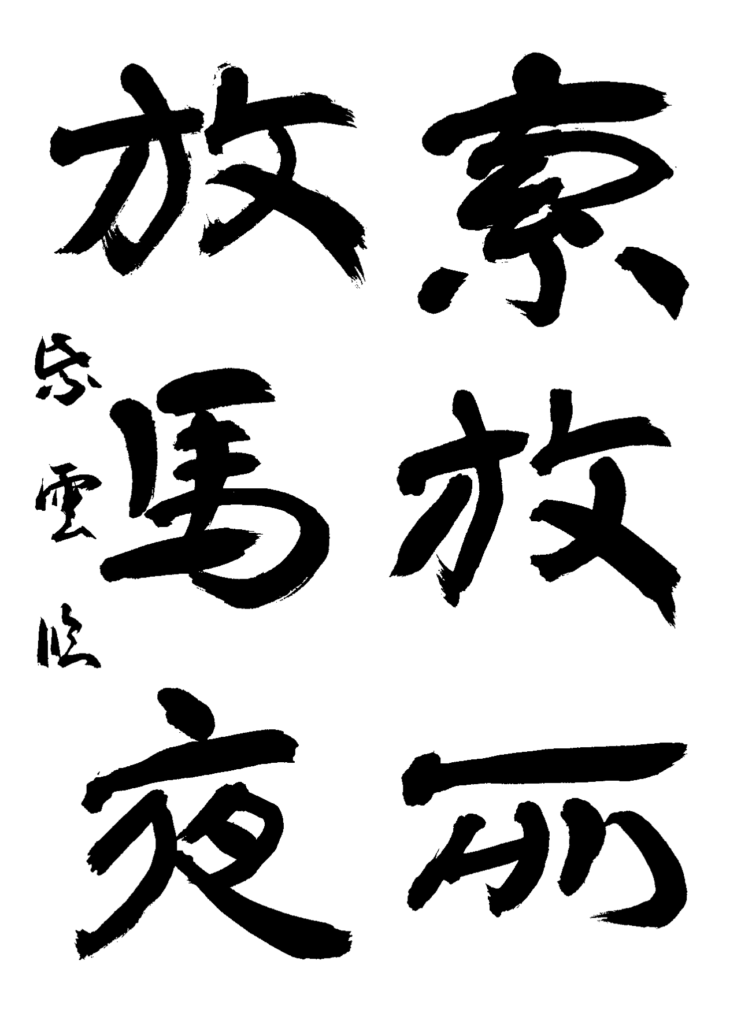

漢字規定部(特級以下)

|

|

【選出所感】

多くの級の方が「四季の書」に参加していただき嬉しく思います。

多くの級の方が「四季の書」に参加していただき嬉しく思います。

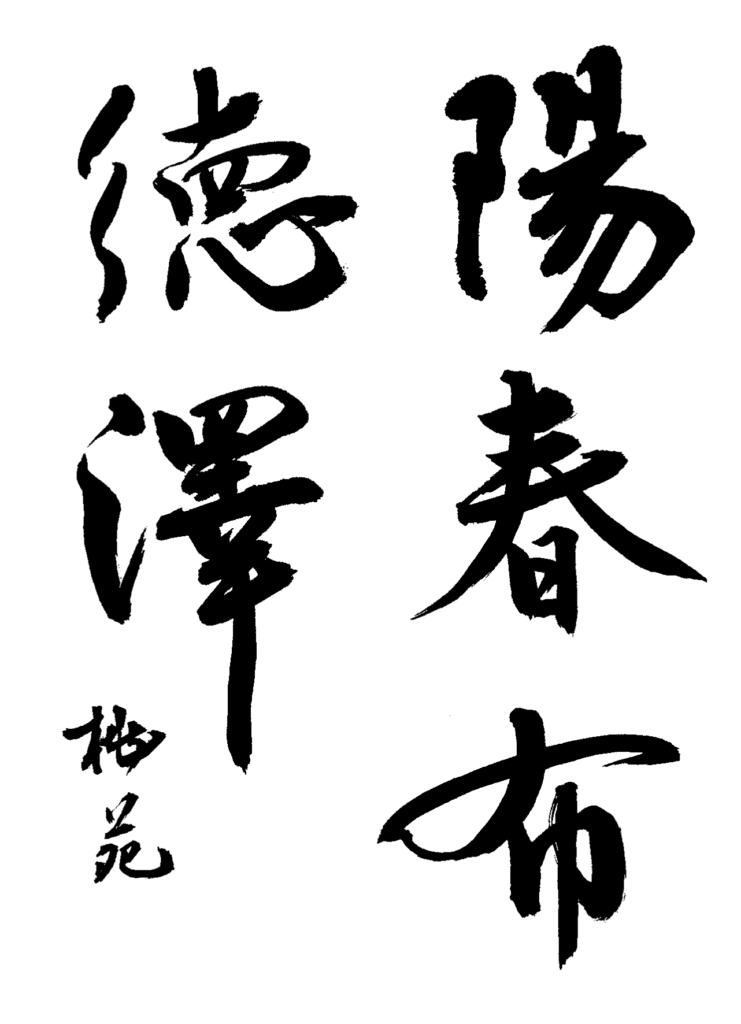

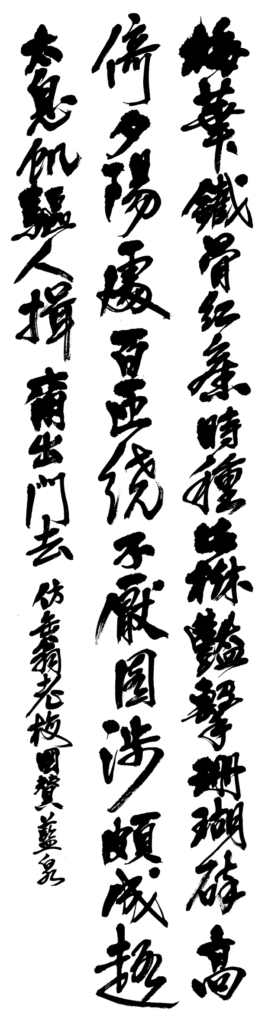

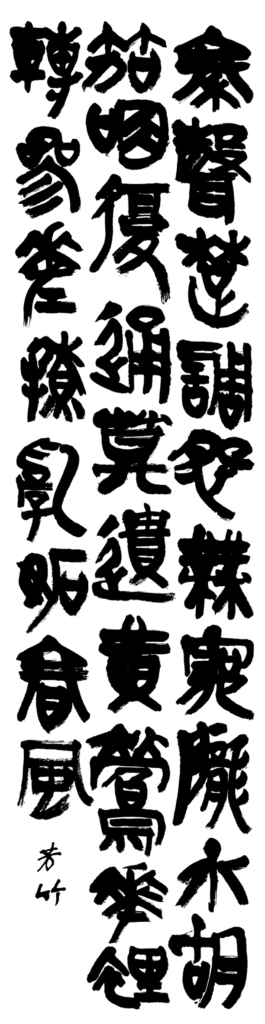

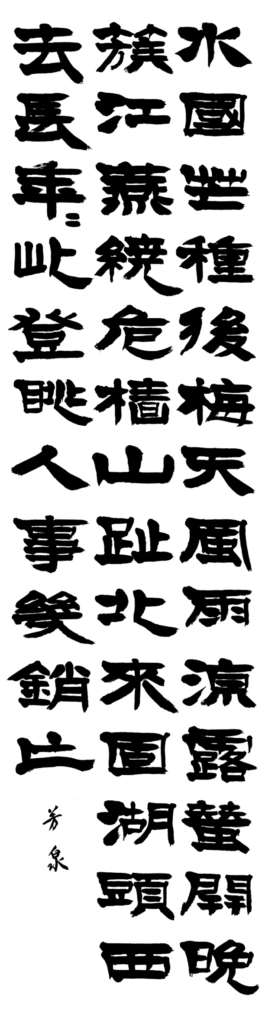

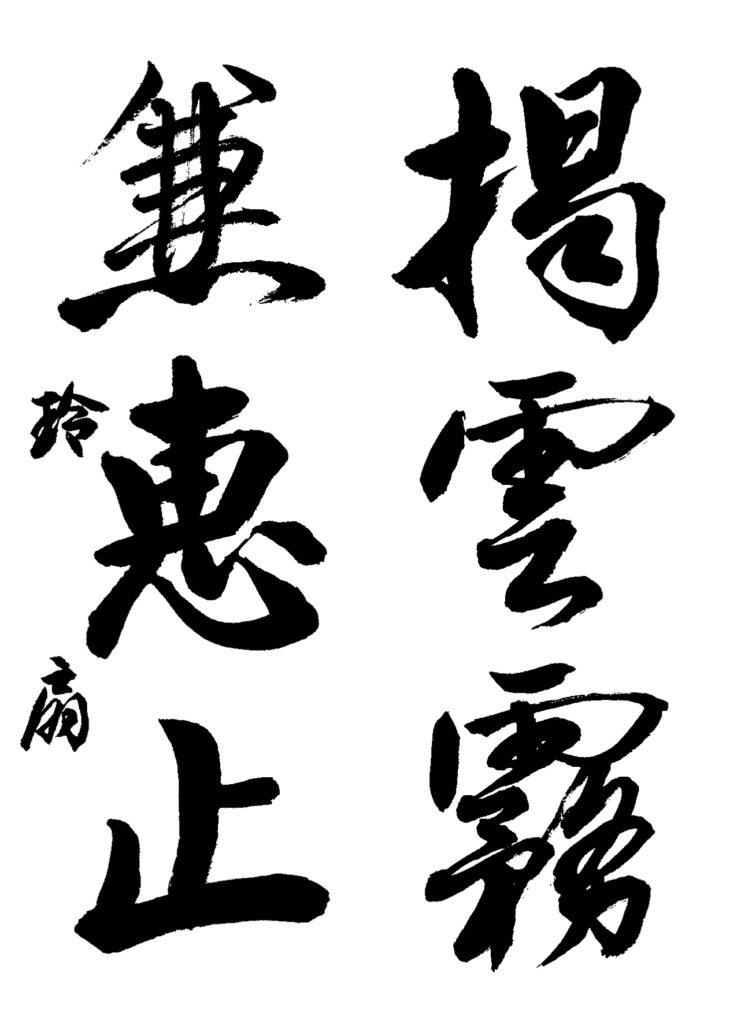

条幅部

|

|

|

|

【選出所感】

今月の条幅部は、3月に東京で開催される謙慎書道展に出品した作品を小さく書き直した方の作品を選出しました。大きな紙(160cm×40cm)に書いたものを小さな紙(135cm×35cm)に書き直しました。原寸のお手本で書いたものを縮小したり、反対に拡大することで地力がつくと思います。40字の漢詩を書くとき、前半と後半を20字ずつに分けて半切に拡大して書くという方法をとると、筆力がつきます。行が曲がっているときなどすぐに悪い点が露呈されてしまいます。これは予習型の取り組みと言っていいでしょう。そして縮小して書く方法はまさに復習型です。できればお手本を見ずに書けたら良いですね。

今月の条幅部は、3月に東京で開催される謙慎書道展に出品した作品を小さく書き直した方の作品を選出しました。大きな紙(160cm×40cm)に書いたものを小さな紙(135cm×35cm)に書き直しました。原寸のお手本で書いたものを縮小したり、反対に拡大することで地力がつくと思います。40字の漢詩を書くとき、前半と後半を20字ずつに分けて半切に拡大して書くという方法をとると、筆力がつきます。行が曲がっているときなどすぐに悪い点が露呈されてしまいます。これは予習型の取り組みと言っていいでしょう。そして縮小して書く方法はまさに復習型です。できればお手本を見ずに書けたら良いですね。

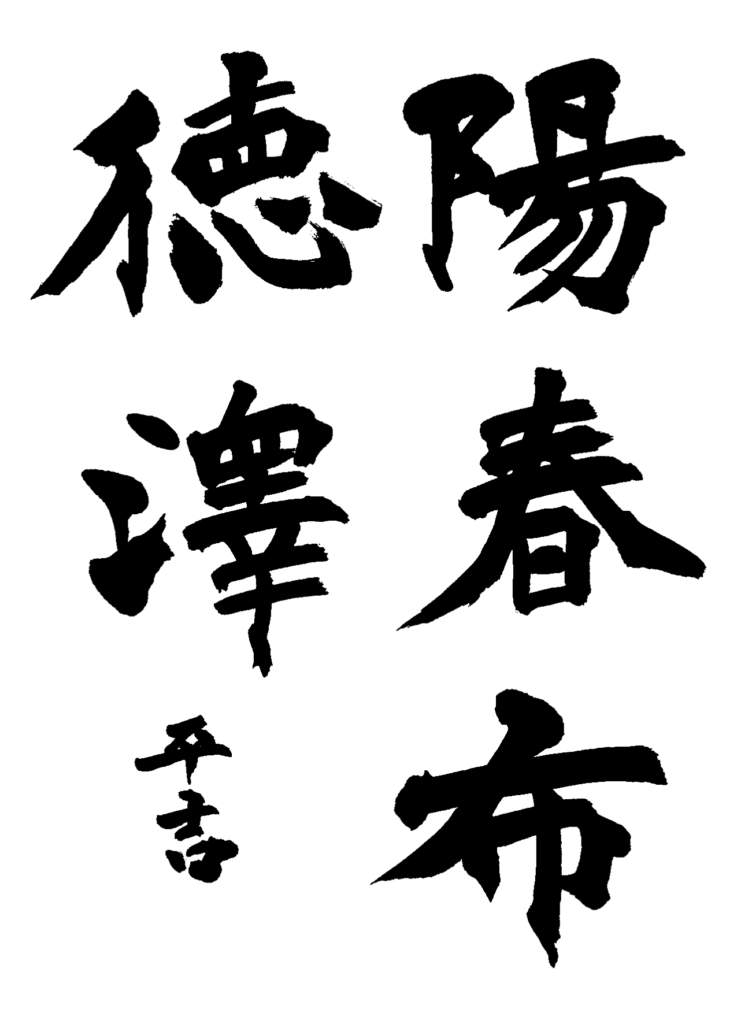

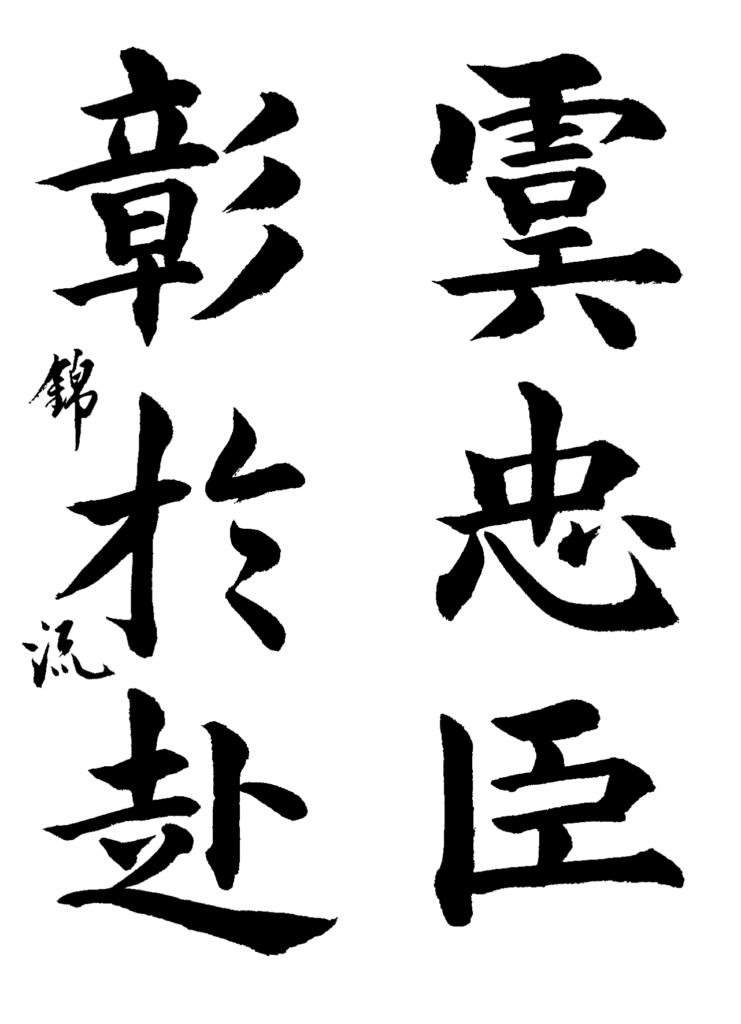

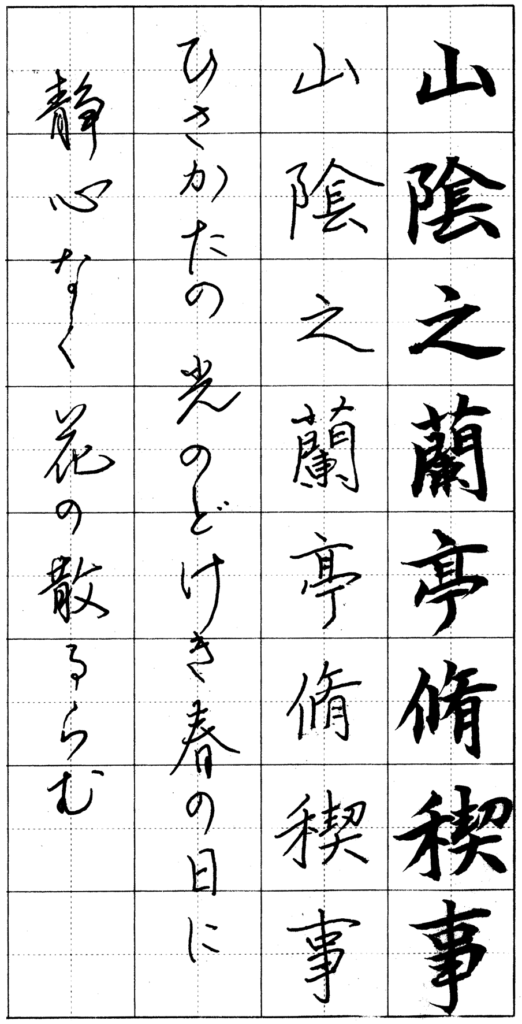

臨書部

|

|

【選出所感】

皇甫誕碑の臨書2回目ですが、起筆が厳しくなり、

一行目は、

皇甫誕碑の臨書2回目ですが、起筆が厳しくなり、

一行目は、

随意部

|

|

【選出所感】

随意部は、今後もっとスマホ版を多くしてあげたい部門です。

紫雲さんの作は、華扇さんの範書を見て書いたものですが、

随意部は、今後もっとスマホ版を多くしてあげたい部門です。

紫雲さんの作は、華扇さんの範書を見て書いたものですが、

実用書部

|

|

【選出所感】

毛筆の細筆を用いなくても構いませんということで、開明の「

毛筆の細筆を用いなくても構いませんということで、開明の「