選者選評 岡田明洋

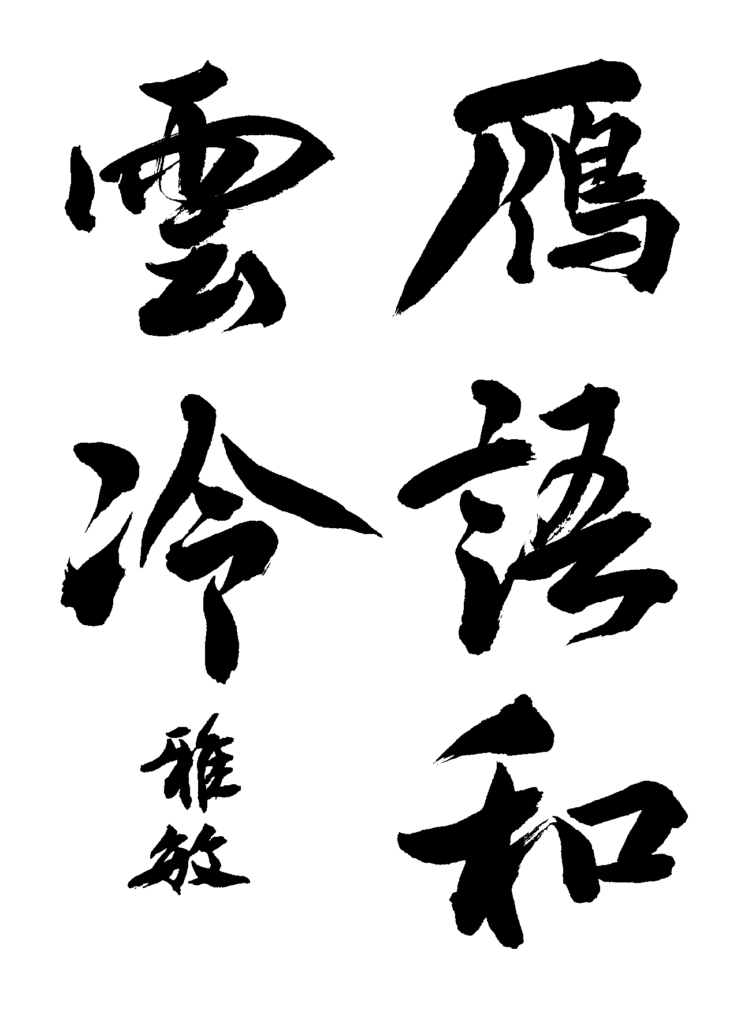

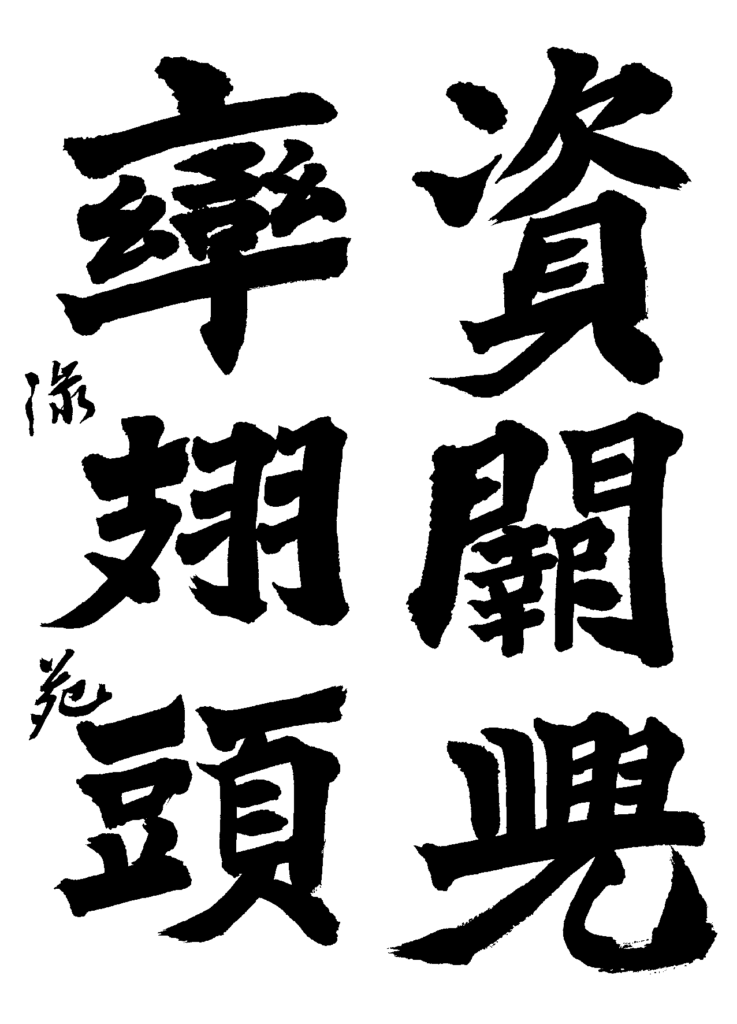

漢字規定部(初段以上)

※作品は押すと単体で表示されます

|

|

|

|

【選出所感】

八月の漢字規定部の選出所感に「五・

行書は掲載が二点ありましたが、

八月の漢字規定部の選出所感に「五・

行書は掲載が二点ありましたが、

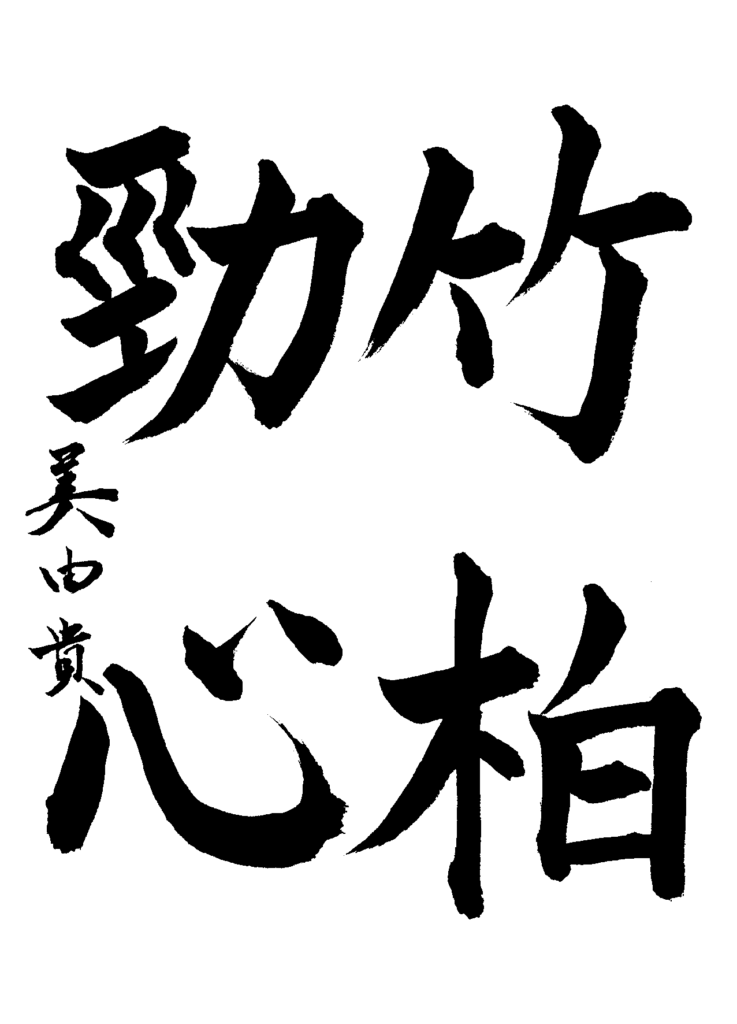

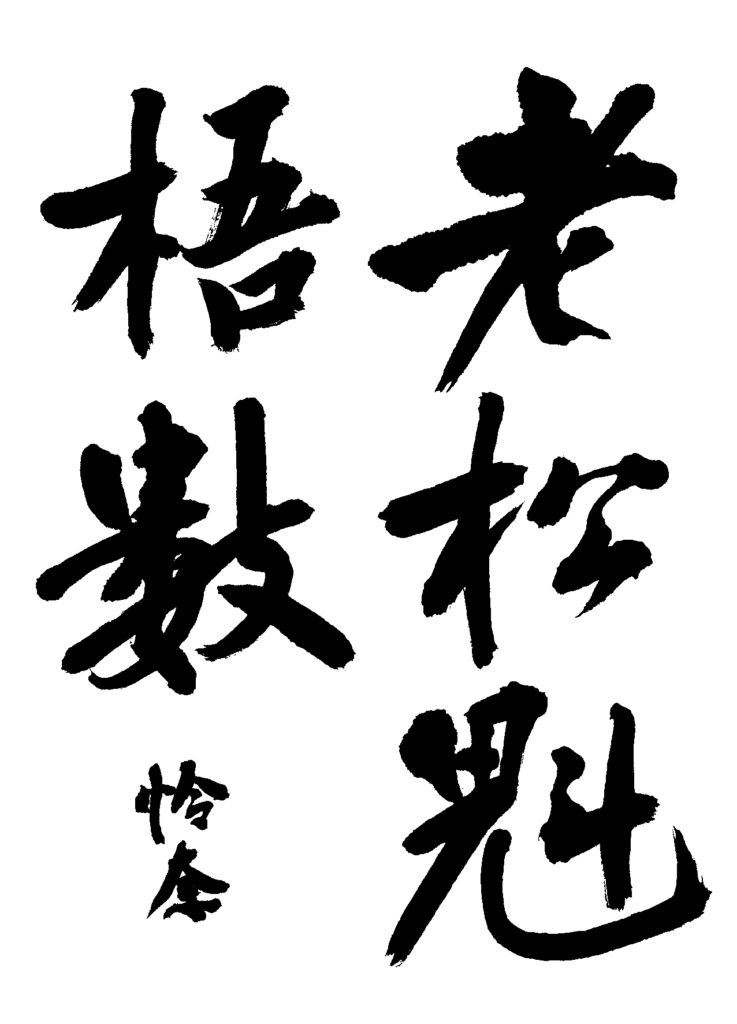

漢字規定部(特級以下)

|

|

【選出所感】

九月の段位の所感に「

さて、新しい方が入りましたので、

①口のさいごの横画を出す。口の中に横画が入っていたら、

②偏は横向きおもてなし。「木」のたて画は中心に書く。「

九月の段位の所感に「

さて、新しい方が入りましたので、

①口のさいごの横画を出す。口の中に横画が入っていたら、

②偏は横向きおもてなし。「木」のたて画は中心に書く。「

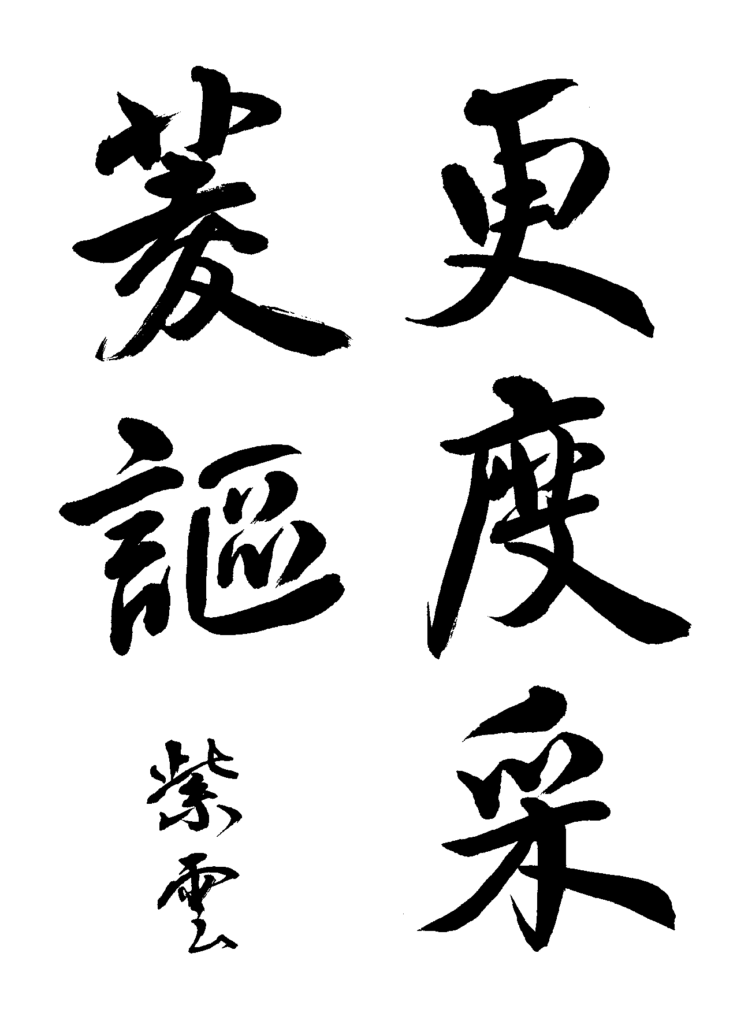

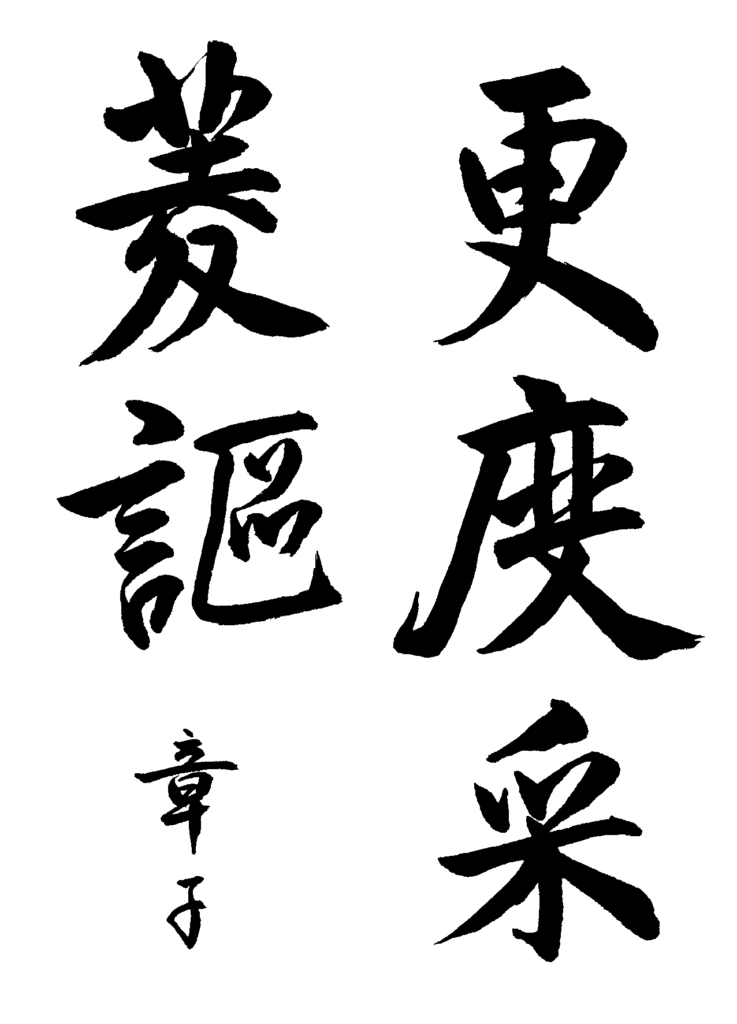

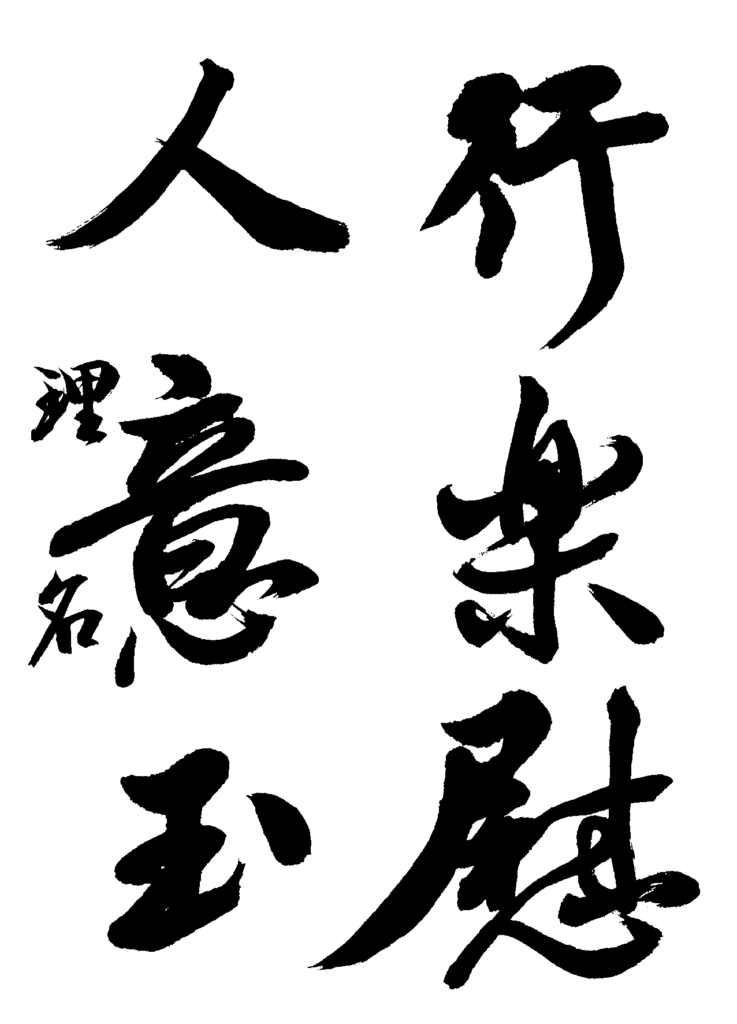

条幅部

|

|

|

|

【選出所感】

師範の方で、新しい古典に挑戦してくれた方が数名いました、

ただ、残念なことに、

五言絶句の20文字より、

まずは、少し文字が大きいだけですが、

第二に一行10文字か11文字の時は、字間が詰まっているので、

そのようなことを意識して、是非今月の条幅課題「王初句」

条幅部に出品するよう心掛けてください。

師範の方で、新しい古典に挑戦してくれた方が数名いました、

ただ、残念なことに、

五言絶句の20文字より、

まずは、少し文字が大きいだけですが、

第二に一行10文字か11文字の時は、字間が詰まっているので、

そのようなことを意識して、是非今月の条幅課題「王初句」

条幅部に出品するよう心掛けてください。

臨書部

|

|

【選出所感】

臨書部のお手本は、いつも冷や汗ものです。

そのような中で、優秀作品としてあと少しだったのが、

みなさんはわずか三か月のお稽古でしたがしっかりと取り組んでい

臨書部のお手本は、いつも冷や汗ものです。

そのような中で、優秀作品としてあと少しだったのが、

みなさんはわずか三か月のお稽古でしたがしっかりと取り組んでい

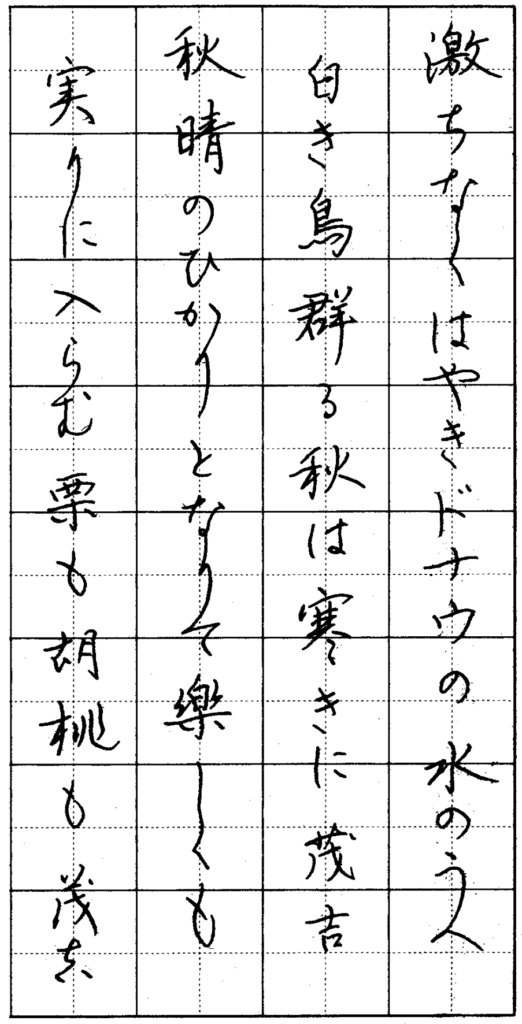

随意部

|

|

|

|

【選出所感】

「四季の書」の随意部の参考手本には、隷書・草書・行書・

「四季の書」の随意部の参考手本には、隷書・草書・行書・

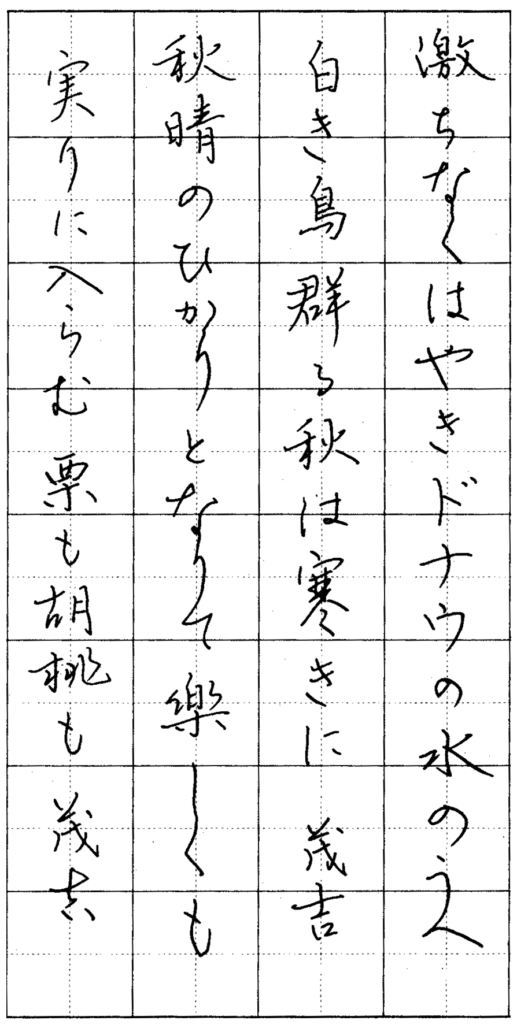

実用書部

|

|

|

|

【選出所感】

実用書の今回の昇段試験の結果は、

蘭亭序の細字は、筆が立っていない様に思われます。

和歌のペン字の中における漢字は、

実用書の今回の昇段試験の結果は、

蘭亭序の細字は、筆が立っていない様に思われます。

和歌のペン字の中における漢字は、