選者選評 岡田明洋

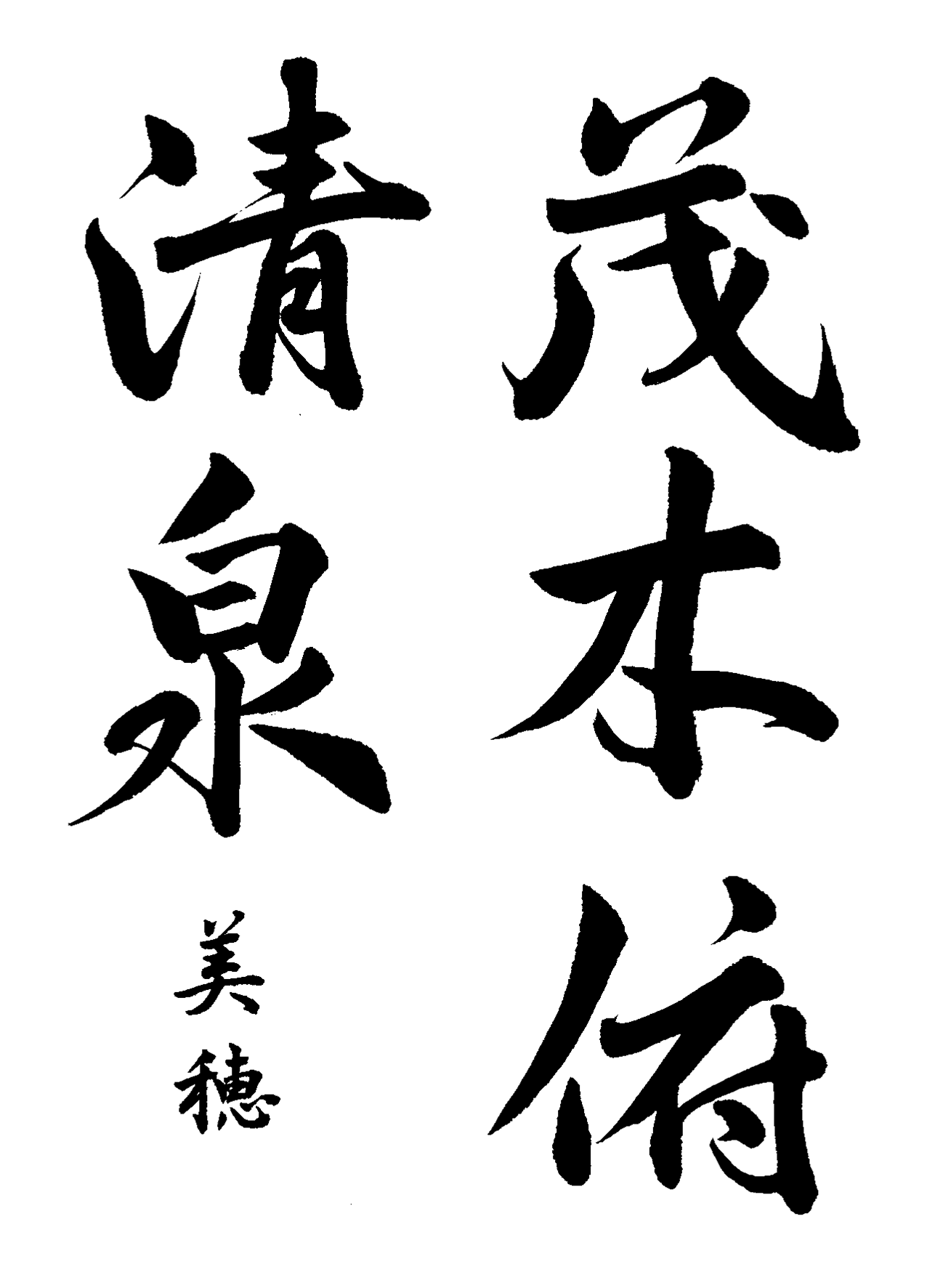

漢字規定部(初段以上)

※作品は押すと単体で表示されます

【選出所感】

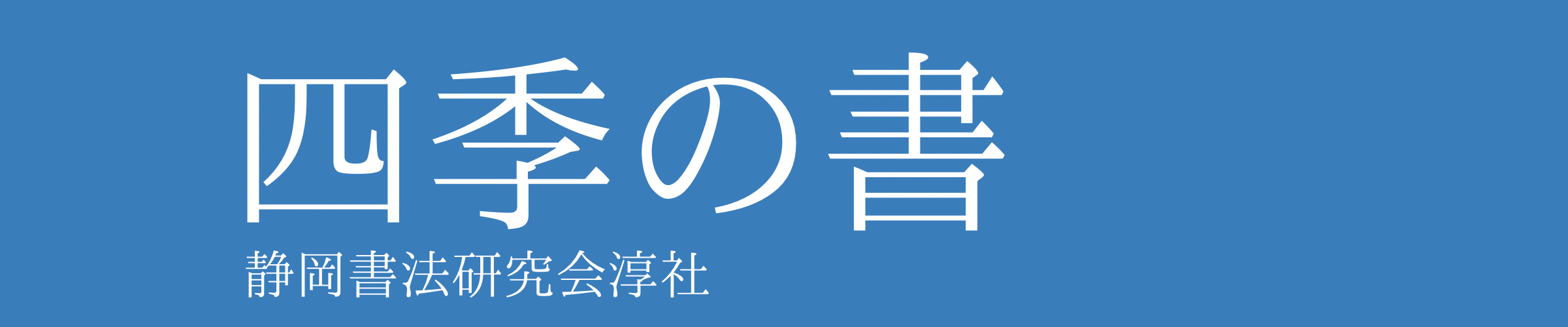

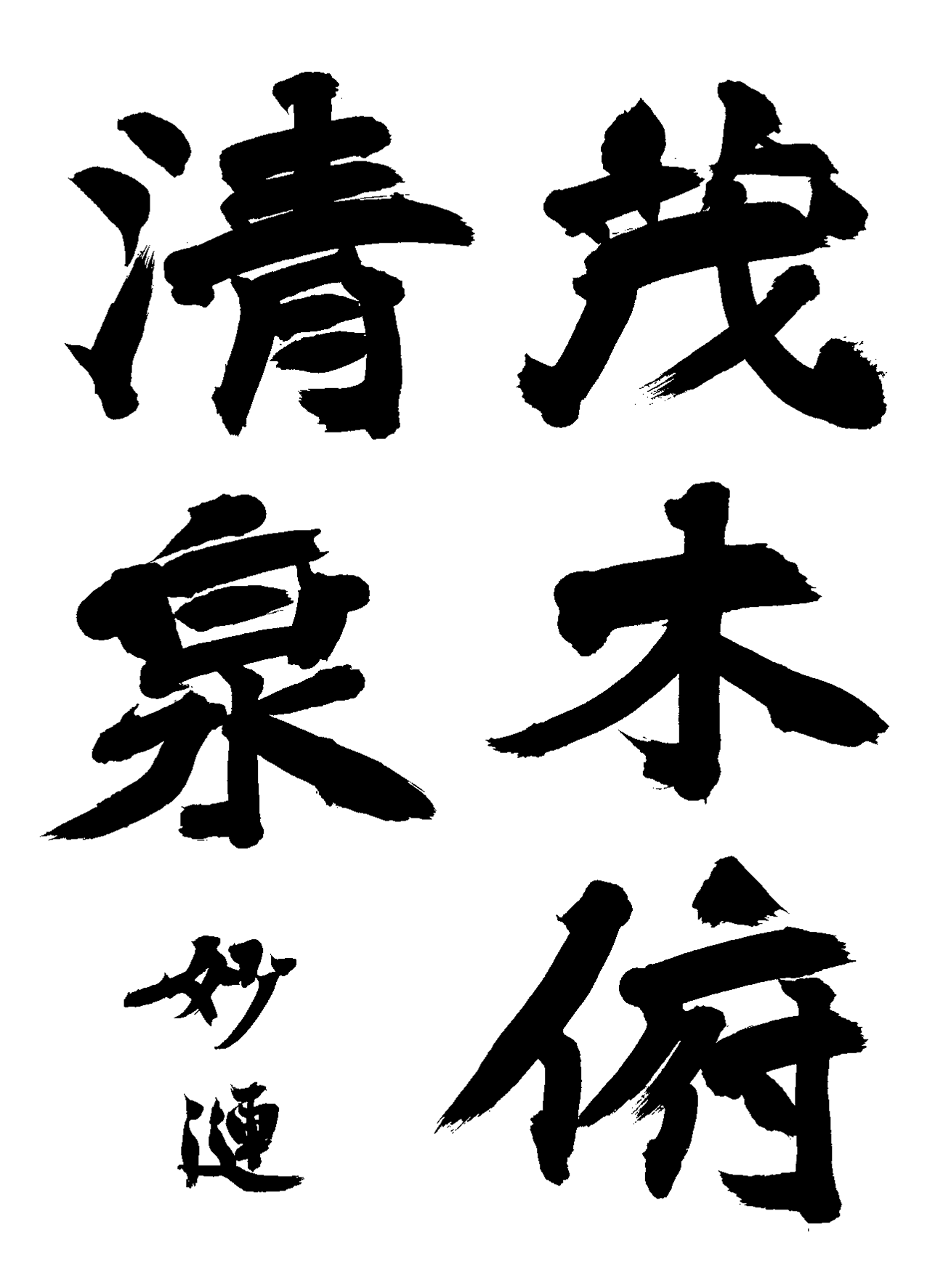

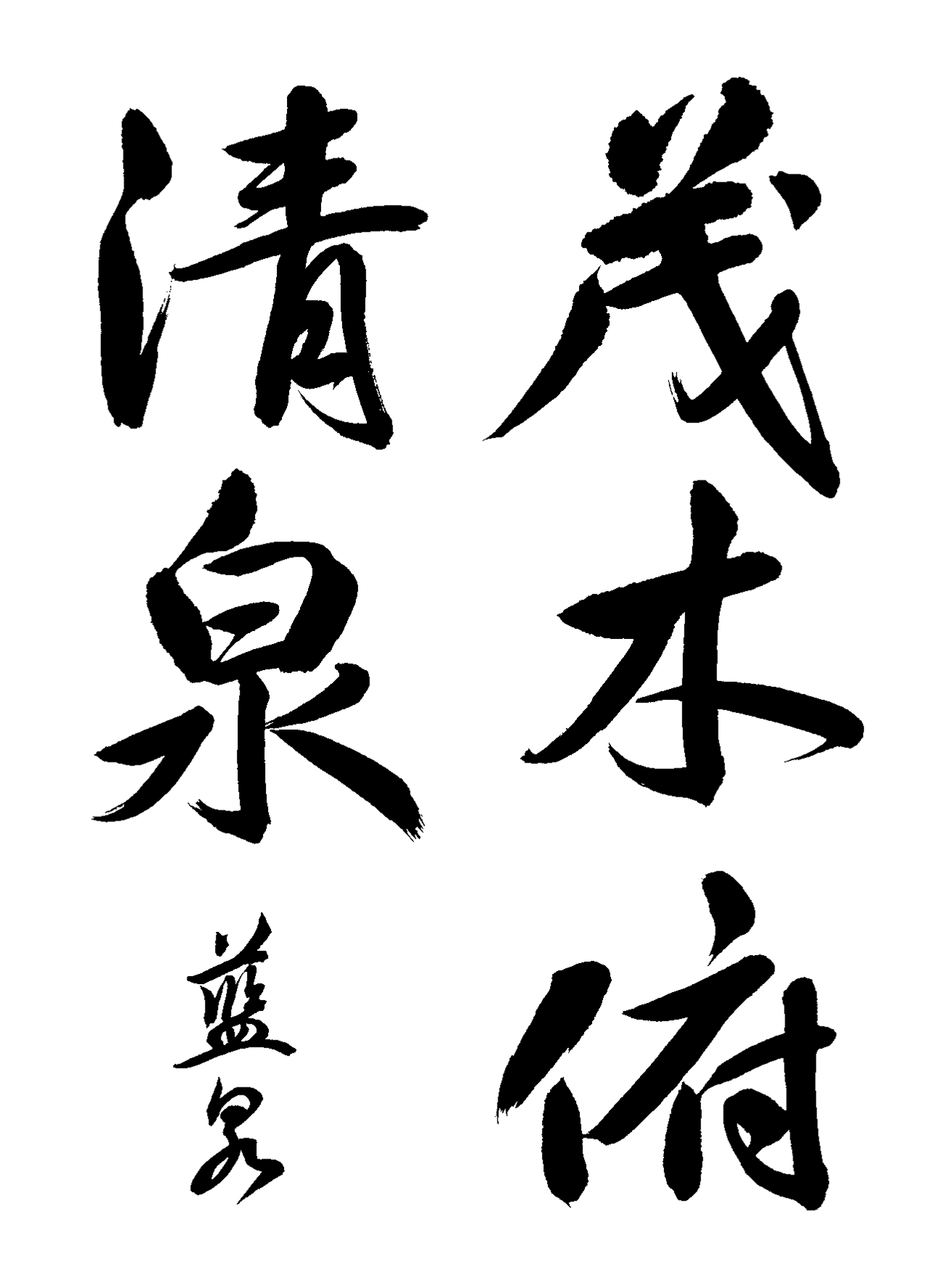

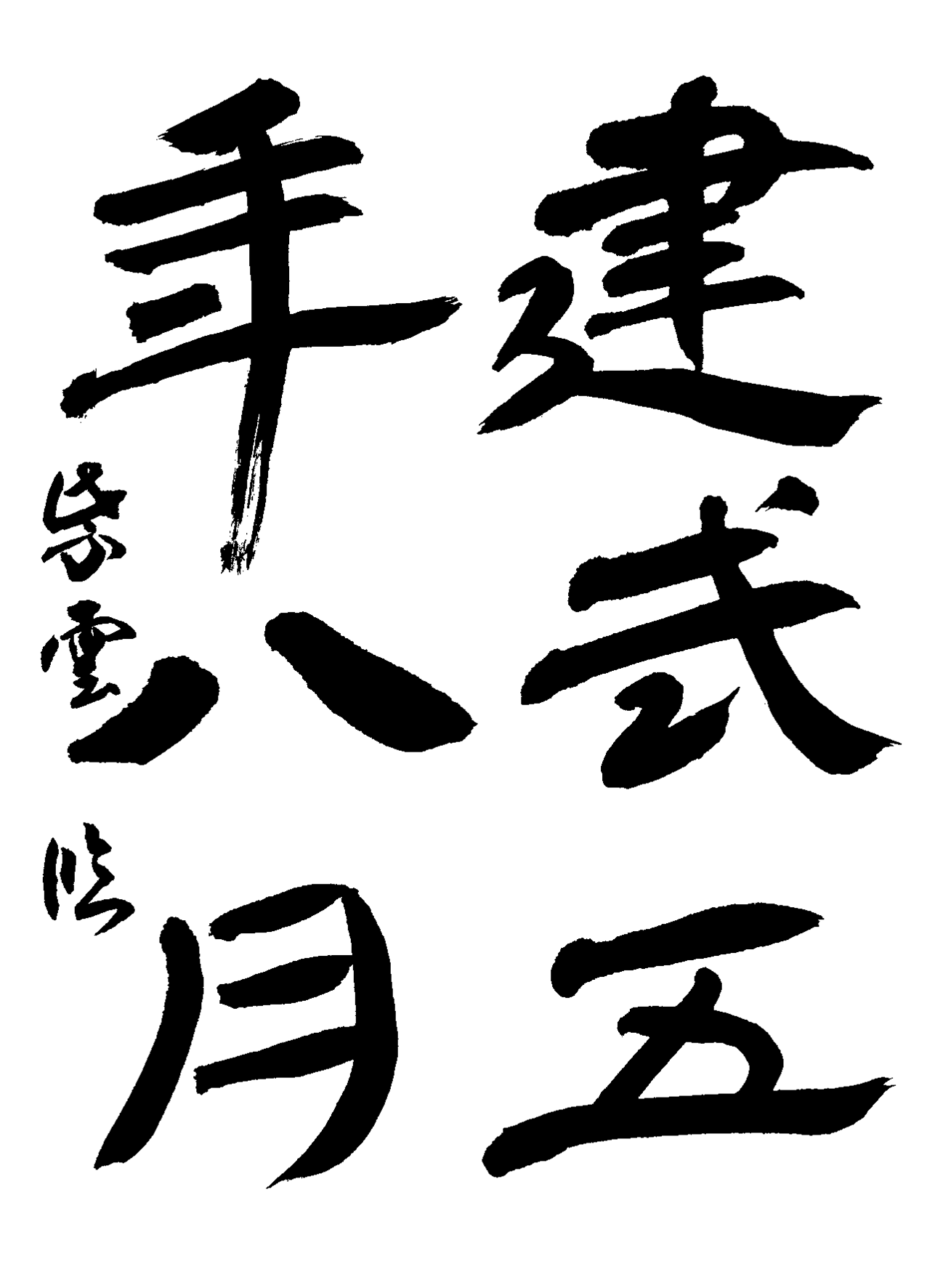

隷書1、草書1、行書3、楷書2という比率で出品がありました。

隷書は”水平・垂直・扁平”を心がけて書かれていると思いますが、やや扁平さが不足していたようです。隷書は意匠性つまりデザイン性が強い書体です。あまり観念的につぶすのは避けたいところですが、竹簡などを見ると伸びやかな横線に目を引かれています。そのような線と形を追求しましょう。

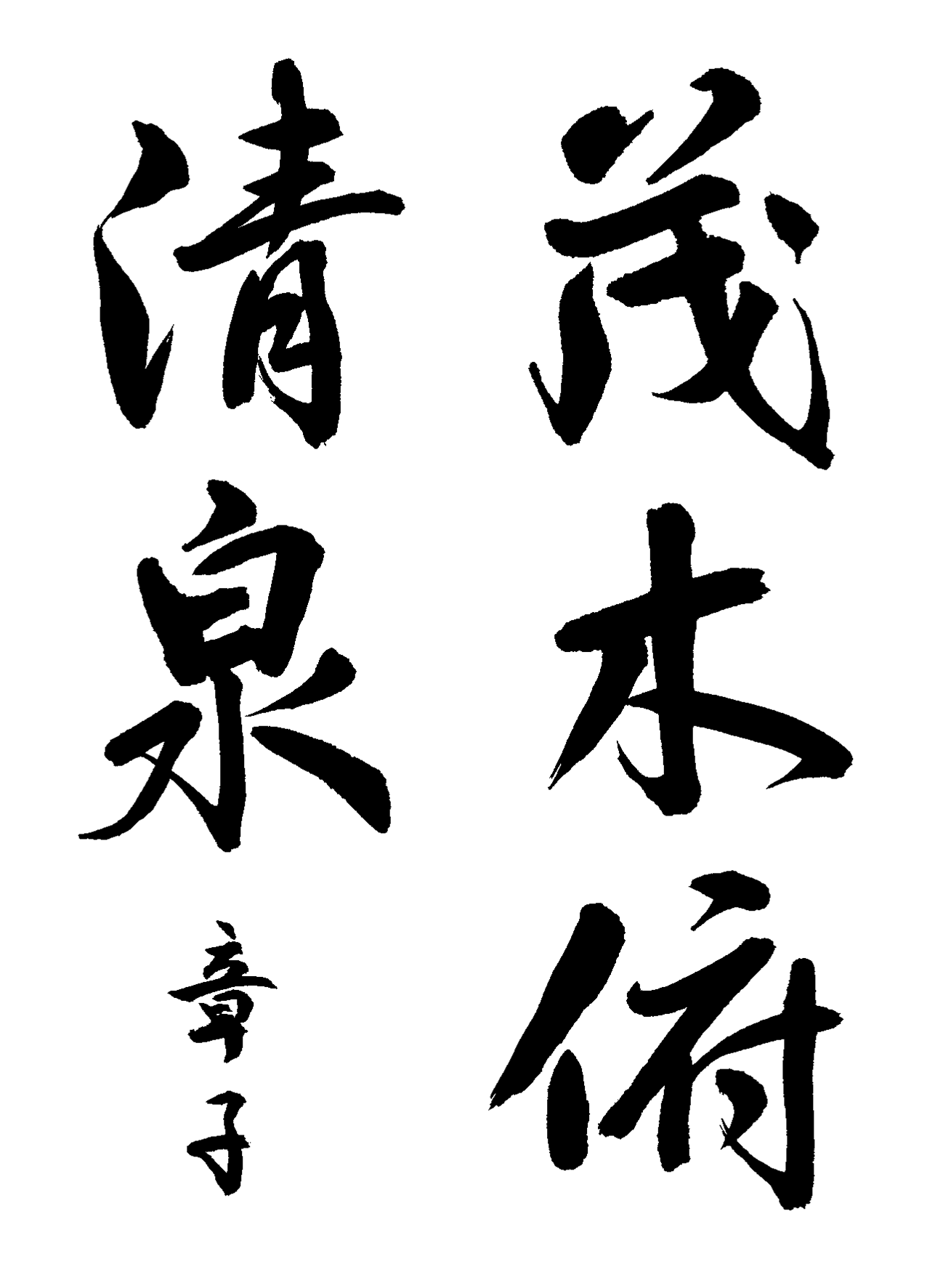

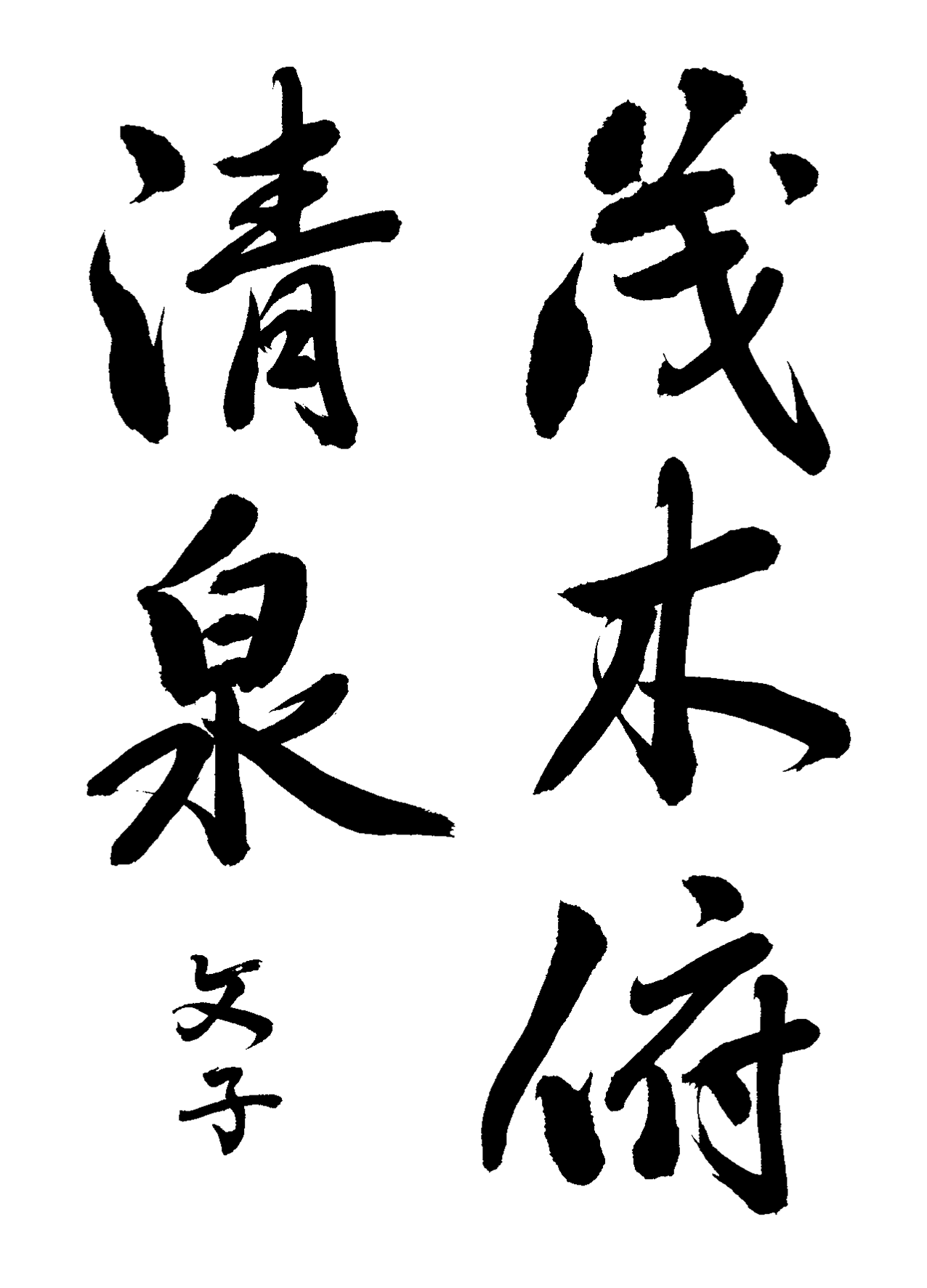

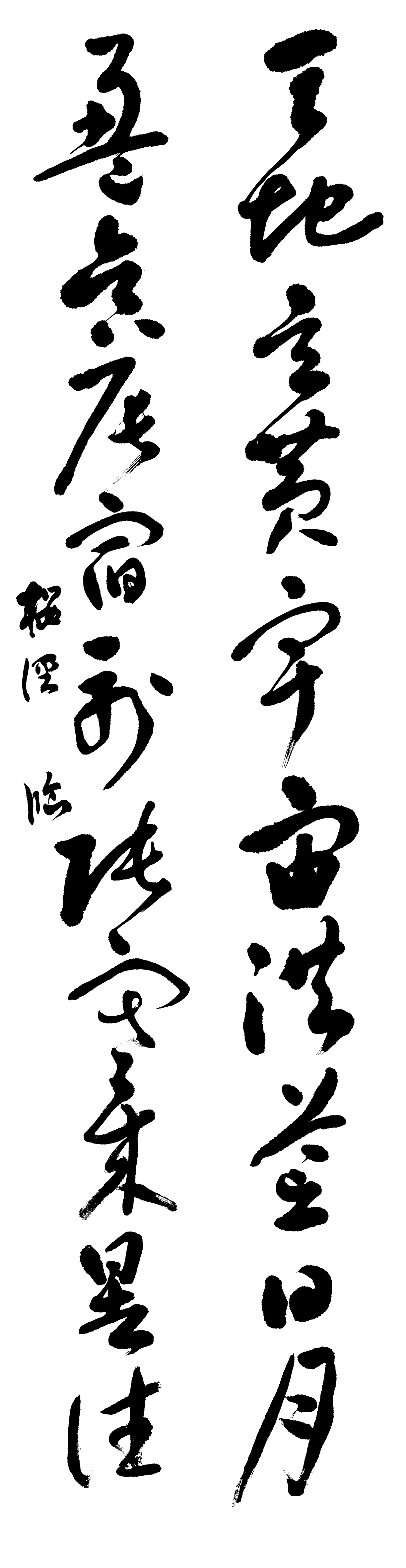

草書の方はだいぶ手慣れて運筆されているようです。俯仰法も相当意識されているのでしょう。俯仰法を用いて裏面までしっかり墨の入った作品をこの調子て書き進めていってください。

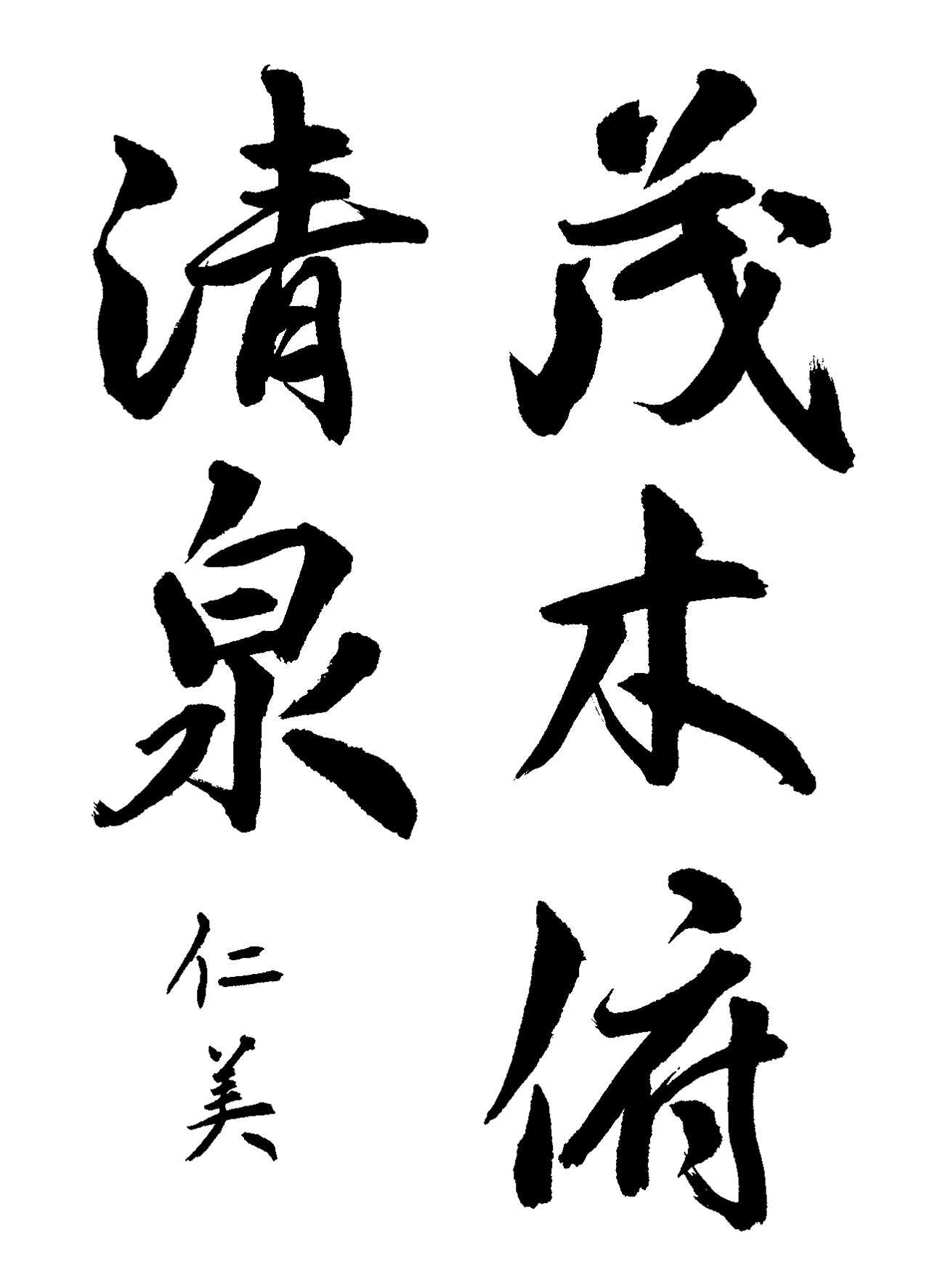

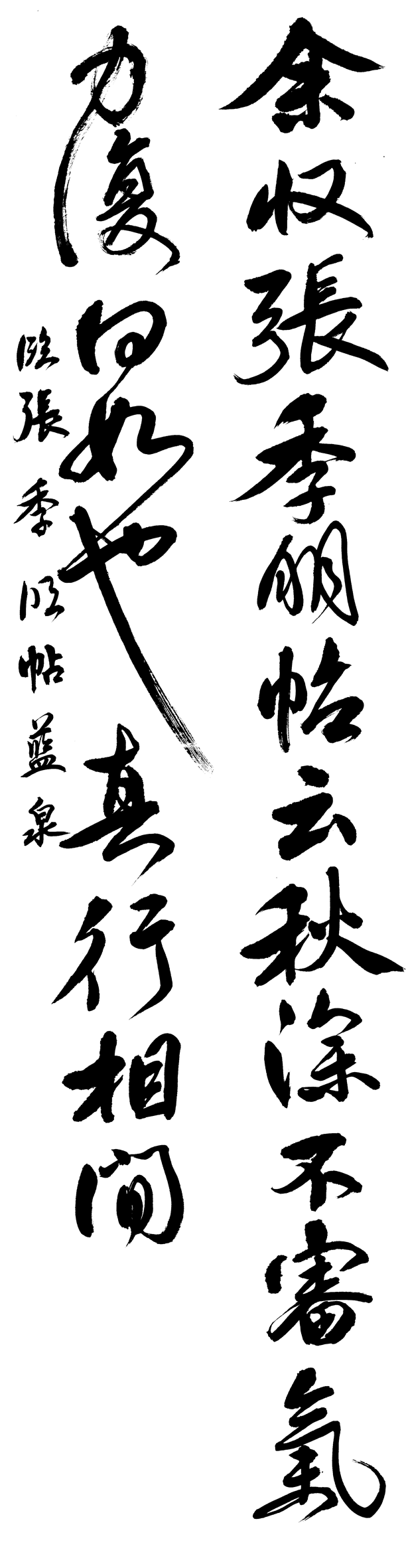

行書の方はもう少し左サイドを大きくゆったりとお書きになっても良いですね。王羲之、米芾あたりを集字しての範書ですので!

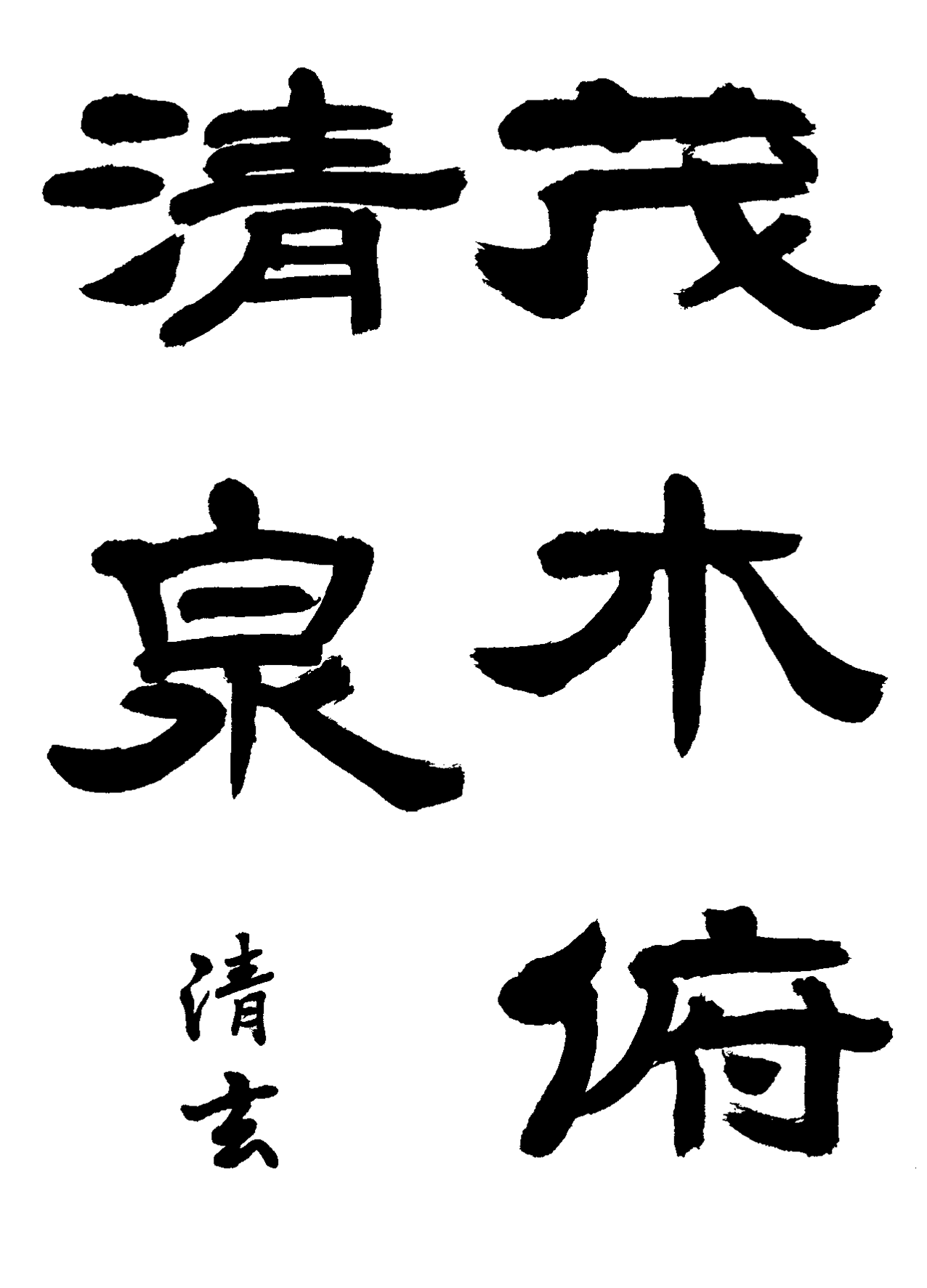

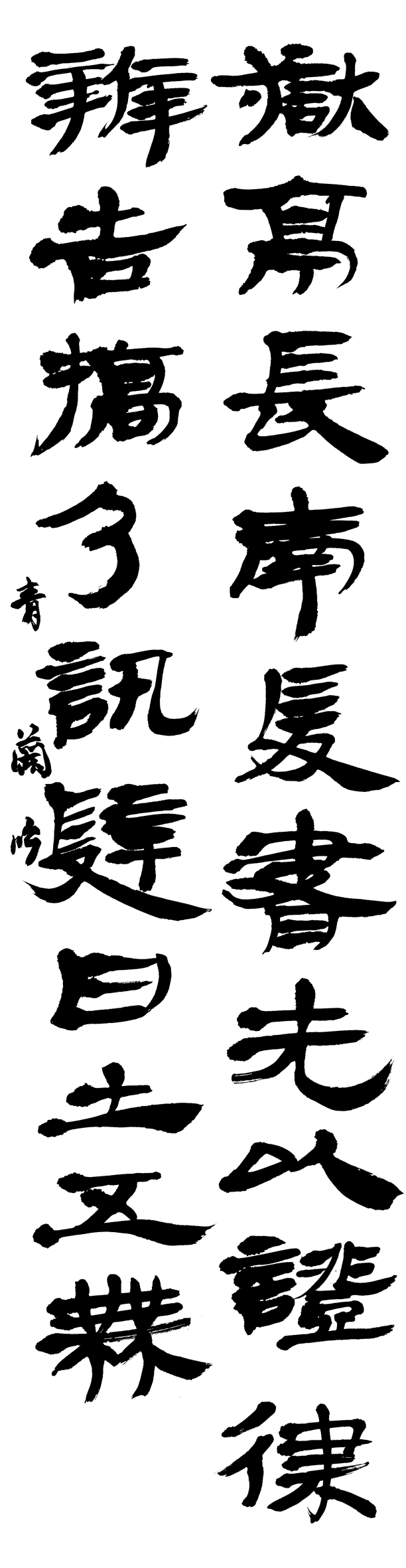

北魏楷書の方は、起筆を蔵鋒にして方筆を目指してください。雄渾な作品を書くには、方筆が必要です。唐楷の方は全体的にもう少し墨量を多くしての運筆を心がけましょう。

隷書1、草書1、行書3、楷書2という比率で出品がありました。

隷書は”水平・垂直・扁平”を心がけて書かれていると思いますが、やや扁平さが不足していたようです。隷書は意匠性つまりデザイン性が強い書体です。あまり観念的につぶすのは避けたいところですが、竹簡などを見ると伸びやかな横線に目を引かれています。そのような線と形を追求しましょう。

草書の方はだいぶ手慣れて運筆されているようです。俯仰法も相当意識されているのでしょう。俯仰法を用いて裏面までしっかり墨の入った作品をこの調子て書き進めていってください。

行書の方はもう少し左サイドを大きくゆったりとお書きになっても良いですね。王羲之、米芾あたりを集字しての範書ですので!

北魏楷書の方は、起筆を蔵鋒にして方筆を目指してください。雄渾な作品を書くには、方筆が必要です。唐楷の方は全体的にもう少し墨量を多くしての運筆を心がけましょう。

[岡田明洋]

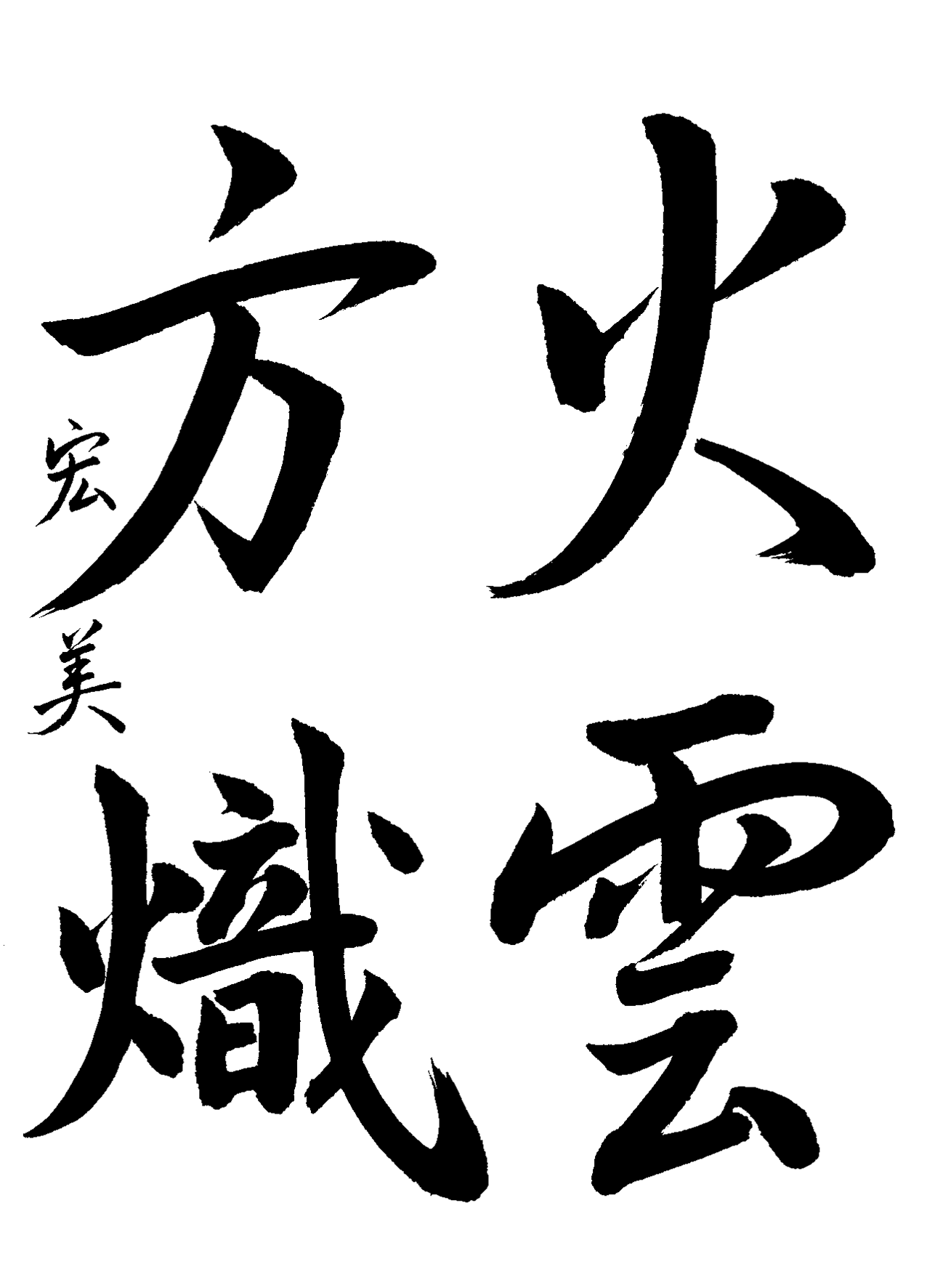

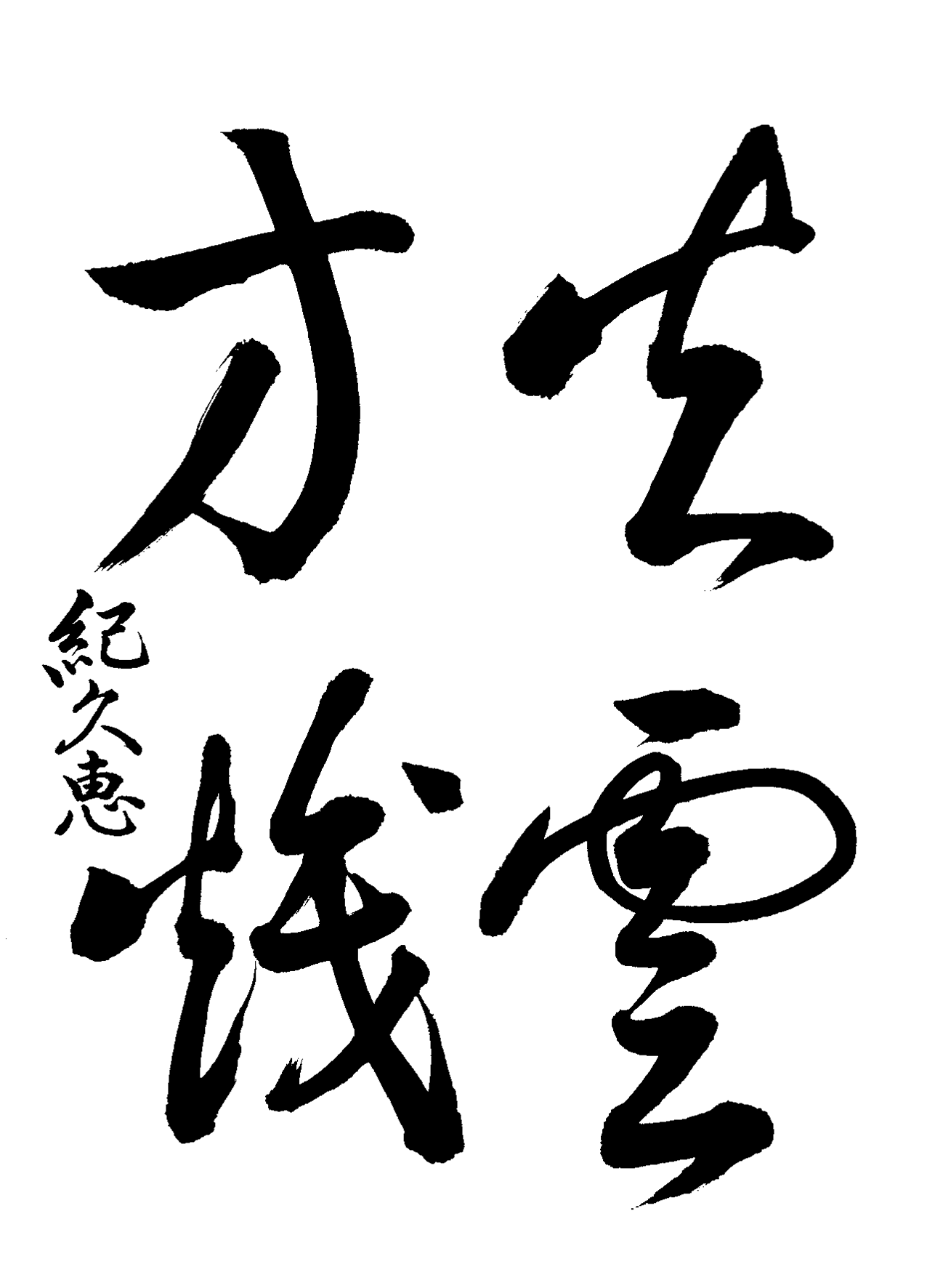

漢字規定部(特級以下)

【選出所感】

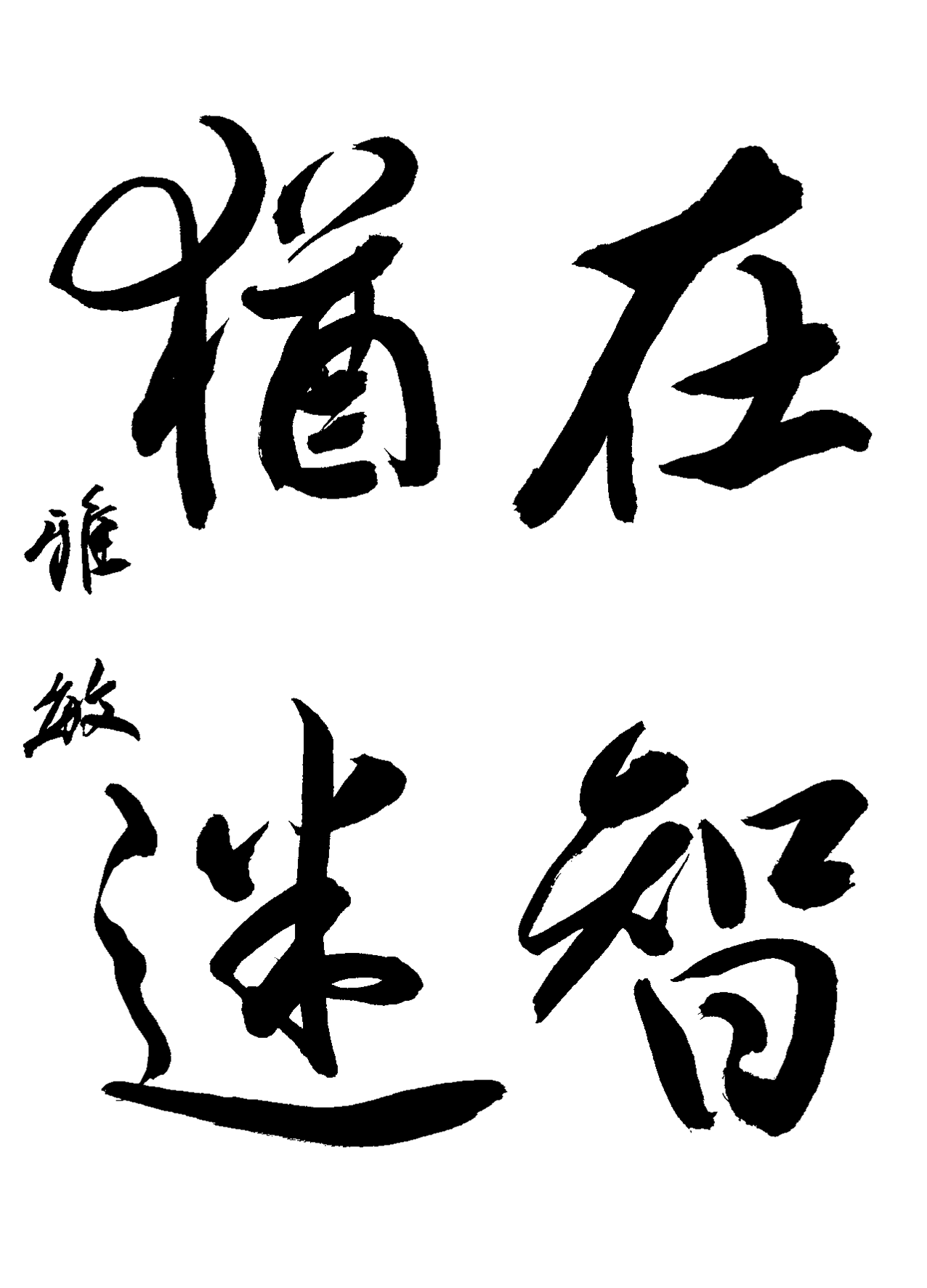

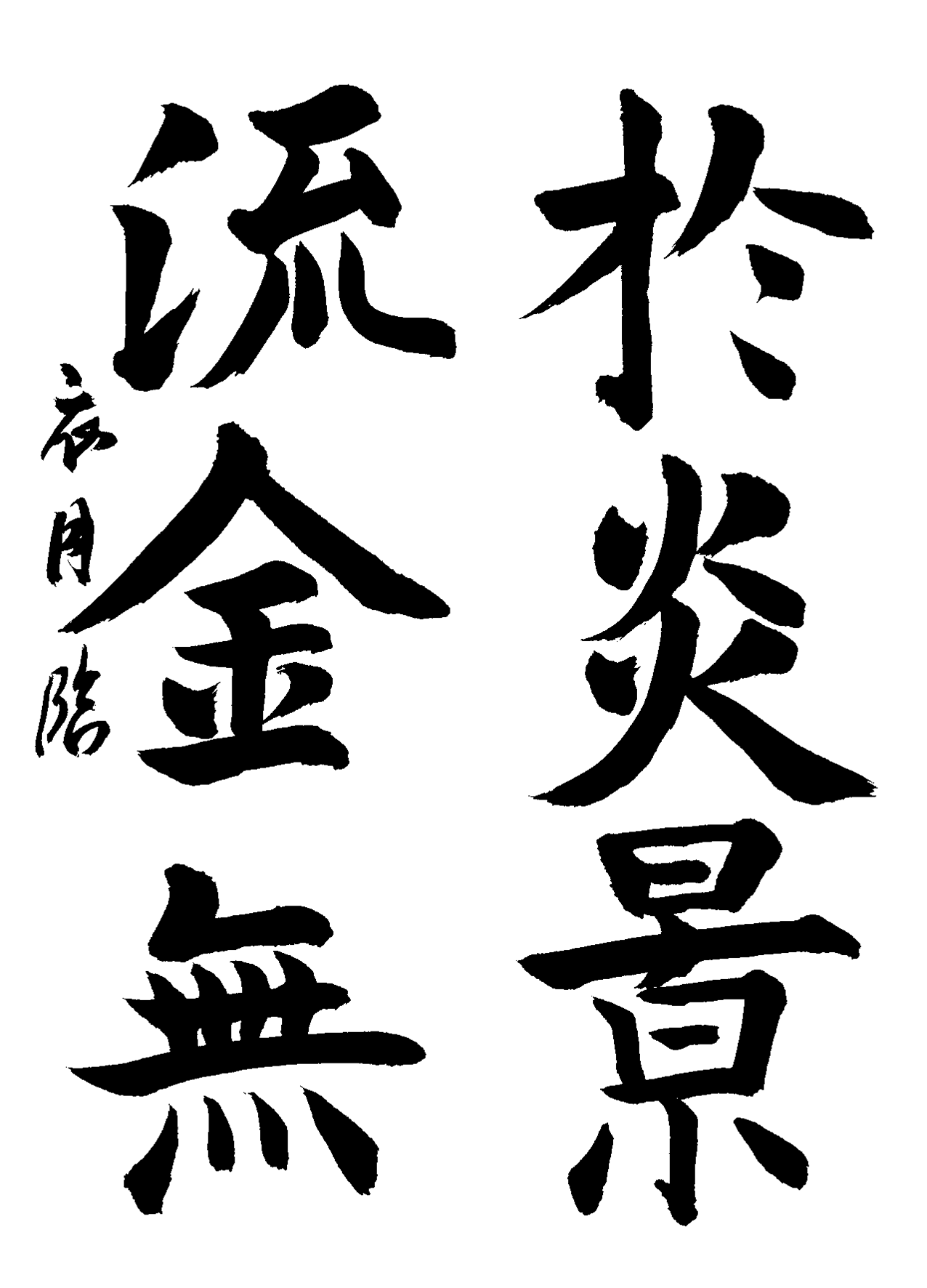

火雲(かうん)方(まさ)に熾(さかん)なり。(火をもって天とする夏の雲がおりしも勢い強い)

Googleで「火雲方熾」を検索したところの文章です。何点かの書作品も一緒に見ることもできます。”四季の書”では、読み方しか出ていませんので、ぜひ、漢和辞典でもGoogleでもよいので、意味も調べてからお書きになってください。

若い志保さん優里さんは、紙面いっぱいのエネルギーを感じました。審査の日、静岡は41.4℃の最高気温でしたので、この二人の熱気ある作品を選んであげればよかったのかなと申し訳なく思っています。

特級以下のこのクラスの方は、本文と落款(名前)の差異が気になります。名前の書体、大きさ、位置にもっと気を付けましょう。草書の時は、やはり草書で書きましょう。そして本文と名前がぶつかるようなことはないようにしましょう。ぶつかってしまったら、悔しいけれど、もう一枚書きましょう。書いた枚数は裏切りません。

火雲(かうん)方(まさ)に熾(さかん)なり。(火をもって天とする夏の雲がおりしも勢い強い)

Googleで「火雲方熾」を検索したところの文章です。何点かの書作品も一緒に見ることもできます。”四季の書”では、読み方しか出ていませんので、ぜひ、漢和辞典でもGoogleでもよいので、意味も調べてからお書きになってください。

若い志保さん優里さんは、紙面いっぱいのエネルギーを感じました。審査の日、静岡は41.4℃の最高気温でしたので、この二人の熱気ある作品を選んであげればよかったのかなと申し訳なく思っています。

特級以下のこのクラスの方は、本文と落款(名前)の差異が気になります。名前の書体、大きさ、位置にもっと気を付けましょう。草書の時は、やはり草書で書きましょう。そして本文と名前がぶつかるようなことはないようにしましょう。ぶつかってしまったら、悔しいけれど、もう一枚書きましょう。書いた枚数は裏切りません。

[岡田明洋]

条幅部

|  |

|  |

【選出所感】

古希の歳に四回目の読売書法展の審査に出向きました。

審査場に立ち、淳社の方々の作品が出る度に緊張しました。審査進行の先生の目には、どのように写るのか、どのような評価を得るのか。

幸い今年は大変良い成績を残すことができました。特選には鈴木白峰さん、長年米芾の臨書を主に、それに智永の温和な書き振りを勉強してきました。卓上で書けるような小粒な文字で紙面に百六十文字を端整に書き上げたものです。

秀逸に調和体の佐藤綵雲さん。松尾芭蕉の奥の細道。しっかりとした足取りで大地を旅するような力強い漢字仮名混じり書です。

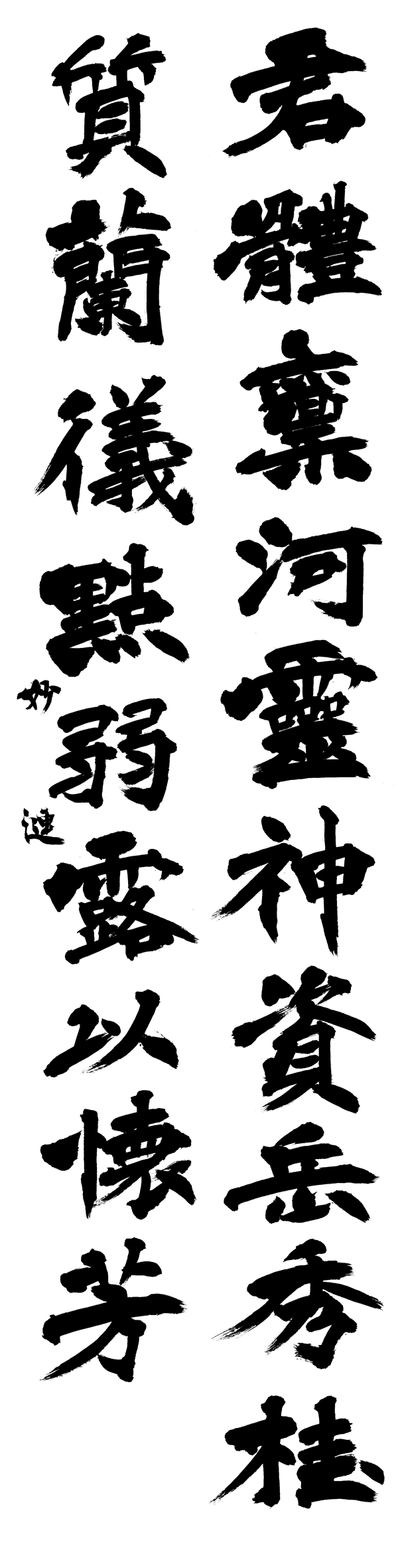

同じ秀逸の大村清琴さん、近頃私が追う、秦隷から王羲之までの筆法と美意識。それに徐青藤を学んでいる行書作品としました。

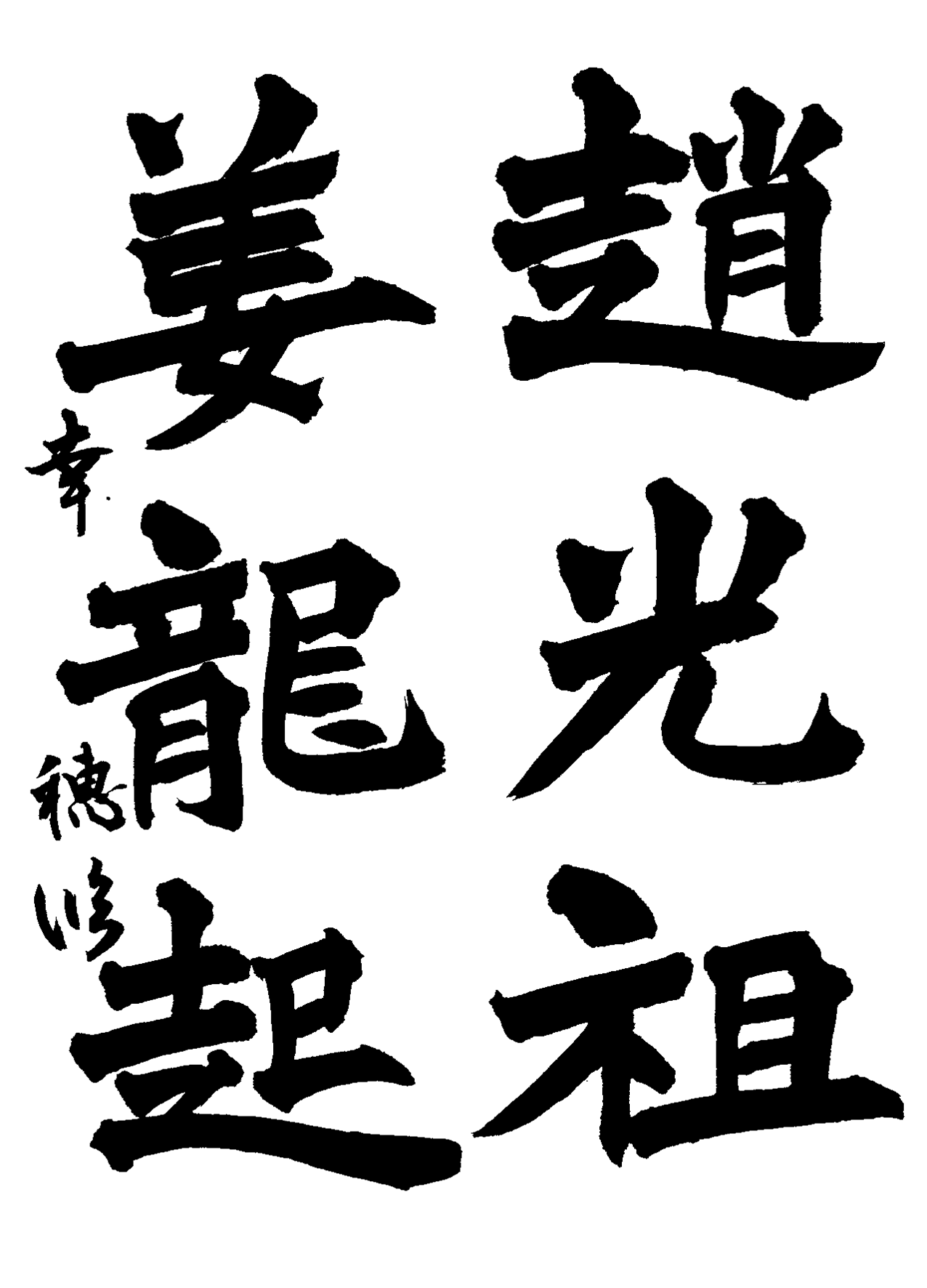

山田淥苑さん。重厚かつ柔らかい線質を持つ北魏楷書も秀逸を受賞されました。石刻の強さだけではなく、ご自身の温和な線が生かされた作品です。

皆さんご自身が長年取り組んだ書体がベースとなり、入賞、入選されたことを大変うれしく思います。

古希の歳に四回目の読売書法展の審査に出向きました。

審査場に立ち、淳社の方々の作品が出る度に緊張しました。審査進行の先生の目には、どのように写るのか、どのような評価を得るのか。

幸い今年は大変良い成績を残すことができました。特選には鈴木白峰さん、長年米芾の臨書を主に、それに智永の温和な書き振りを勉強してきました。卓上で書けるような小粒な文字で紙面に百六十文字を端整に書き上げたものです。

秀逸に調和体の佐藤綵雲さん。松尾芭蕉の奥の細道。しっかりとした足取りで大地を旅するような力強い漢字仮名混じり書です。

同じ秀逸の大村清琴さん、近頃私が追う、秦隷から王羲之までの筆法と美意識。それに徐青藤を学んでいる行書作品としました。

山田淥苑さん。重厚かつ柔らかい線質を持つ北魏楷書も秀逸を受賞されました。石刻の強さだけではなく、ご自身の温和な線が生かされた作品です。

皆さんご自身が長年取り組んだ書体がベースとなり、入賞、入選されたことを大変うれしく思います。

[岡田明洋]

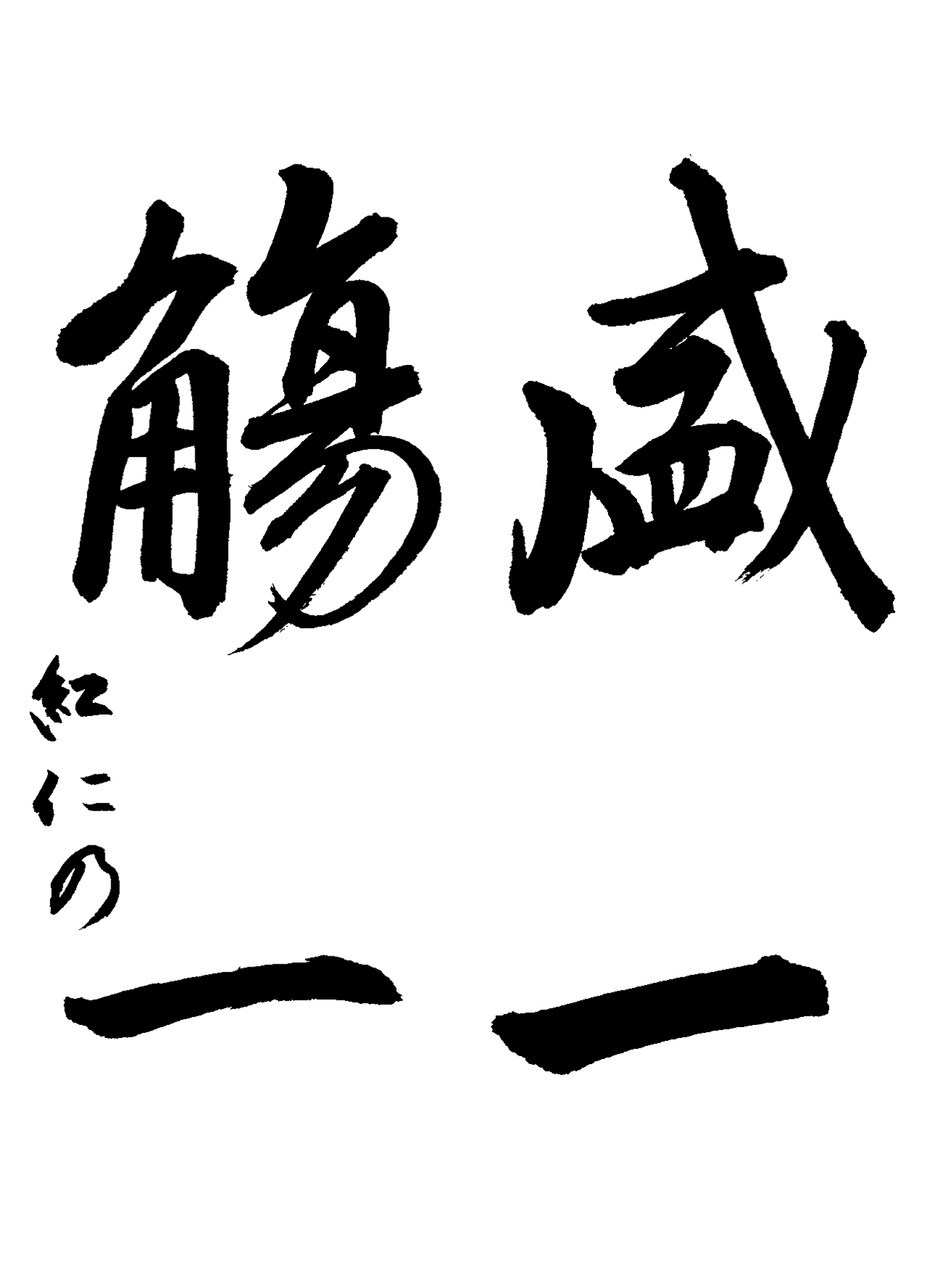

臨書部

【選出所感】

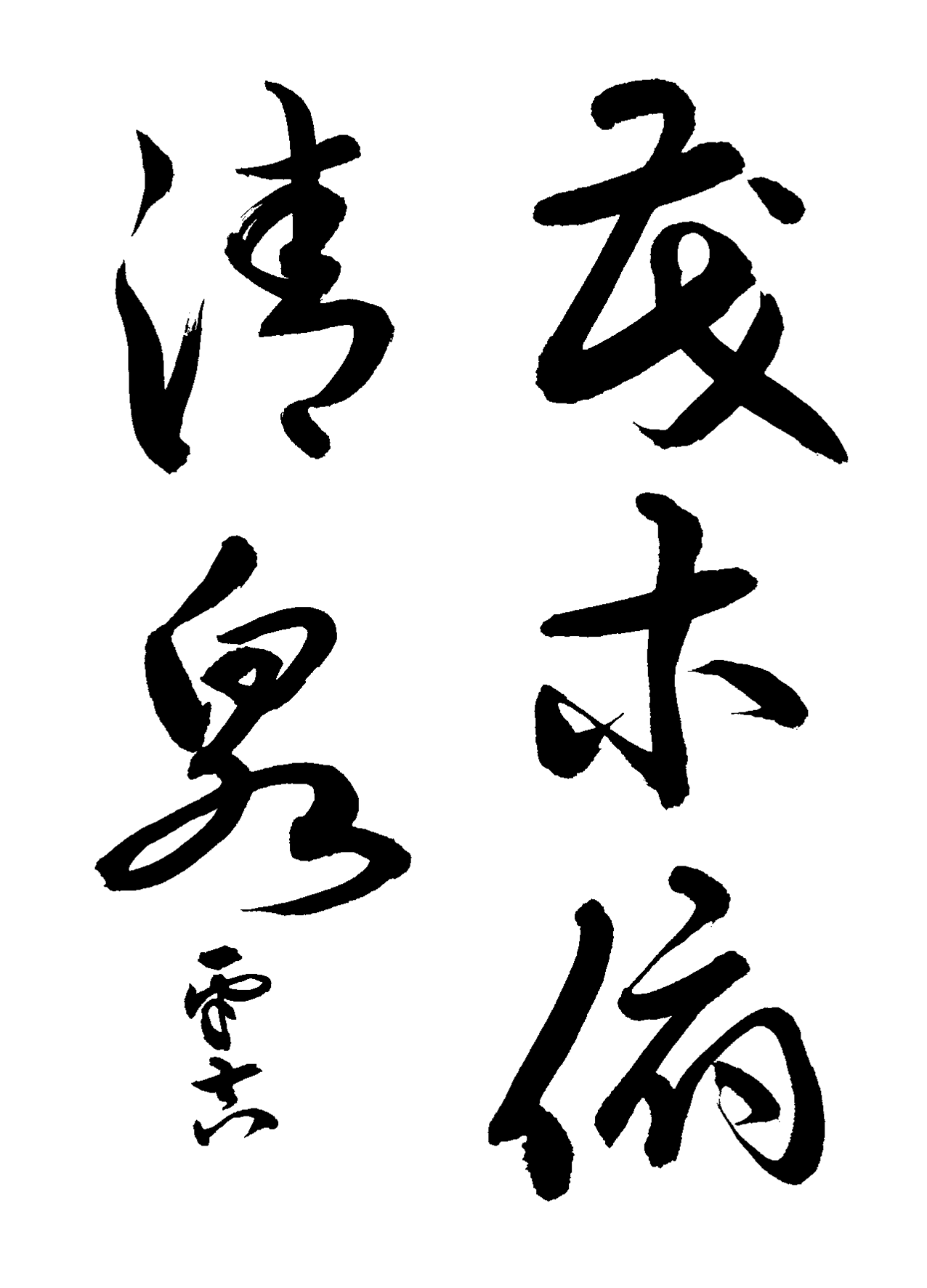

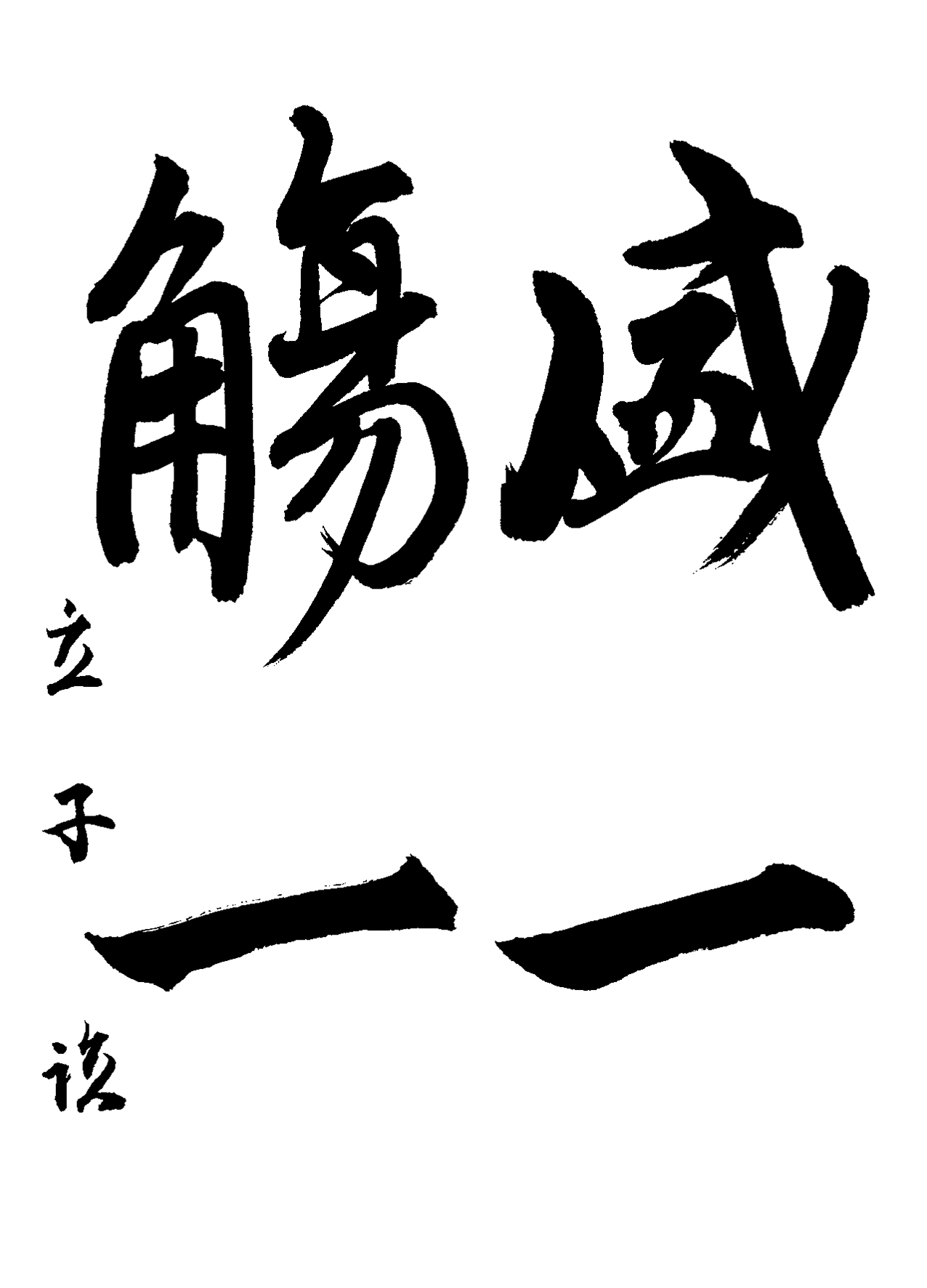

全く書きづらい課題であり、申し訳ありませんでした。皆さん、情熱をもって臨書してくれたのか、比較的力作が寄せられました。ただ、解説文の「一つ目の一の終筆をご覧ください。王羲之の興福寺断碑や集王聖教序の横画の収筆と同じように、右下に流してから釣り上げられているように見えますね。」と記しましたが、丸めに抑えた収筆の形で書かれていました。この方たちは解説文を読まれなかったのでしょうか。残念に思います。

「盛」の9画目を書くとき、皿を書いてから逆筆で入った後に、少し手首を紙面に近づけるようにします。そのようにすると筆管が右肩口のほうに倒れます。その後、ゆっくりと力を入れると紙面の裏側までしっかりと墨が入ります。近ごろ私は、縦画を引くときに同じように紙面に近づけてから力をため込んで縦画を引きます。そのようにすると充実した線が引けるのではないかと思います。お試しください。

全く書きづらい課題であり、申し訳ありませんでした。皆さん、情熱をもって臨書してくれたのか、比較的力作が寄せられました。ただ、解説文の「一つ目の一の終筆をご覧ください。王羲之の興福寺断碑や集王聖教序の横画の収筆と同じように、右下に流してから釣り上げられているように見えますね。」と記しましたが、丸めに抑えた収筆の形で書かれていました。この方たちは解説文を読まれなかったのでしょうか。残念に思います。

「盛」の9画目を書くとき、皿を書いてから逆筆で入った後に、少し手首を紙面に近づけるようにします。そのようにすると筆管が右肩口のほうに倒れます。その後、ゆっくりと力を入れると紙面の裏側までしっかりと墨が入ります。近ごろ私は、縦画を引くときに同じように紙面に近づけてから力をため込んで縦画を引きます。そのようにすると充実した線が引けるのではないかと思います。お試しください。

[岡田明洋]

随意部

|  |

|  |

【選出所感】

春光会の皆さんが師が書かれた範書をご覧になって、出書してくれたことをうれしく思います。

王鐸の臨書ですが、もう少し円運動を用いて大きなうねりが欲しかったですね。中学生の毛筆の所感のところに書いたように一本の線のような様相で書入れてくれればよかったのです。具体的に言いますと先生の”晩”の円運動から左斜め下に向かう線も離れていますが、ここもつなげてしまいます。”後”の偏から旁に繋がる虚画も書いてしまえばよいのです。ギョウニンベンで出して、旁で受けるように考えると筆が止まってしまいます。早く書かなくても結構ですから(むしろゆっくり書いた方が良いのです)次の画へと繋げて実践で書いた後に、同じリズムで穂先を紙面から離して引けば、真実味のある連綿線になります。

友美さん、隷書は複体の字面を選んだ方が成功しやすいものです。作品が良かっただけに残念です。

春光会の皆さんが師が書かれた範書をご覧になって、出書してくれたことをうれしく思います。

王鐸の臨書ですが、もう少し円運動を用いて大きなうねりが欲しかったですね。中学生の毛筆の所感のところに書いたように一本の線のような様相で書入れてくれればよかったのです。具体的に言いますと先生の”晩”の円運動から左斜め下に向かう線も離れていますが、ここもつなげてしまいます。”後”の偏から旁に繋がる虚画も書いてしまえばよいのです。ギョウニンベンで出して、旁で受けるように考えると筆が止まってしまいます。早く書かなくても結構ですから(むしろゆっくり書いた方が良いのです)次の画へと繋げて実践で書いた後に、同じリズムで穂先を紙面から離して引けば、真実味のある連綿線になります。

友美さん、隷書は複体の字面を選んだ方が成功しやすいものです。作品が良かっただけに残念です。

[岡田明洋]

実用書部

【選出所感】

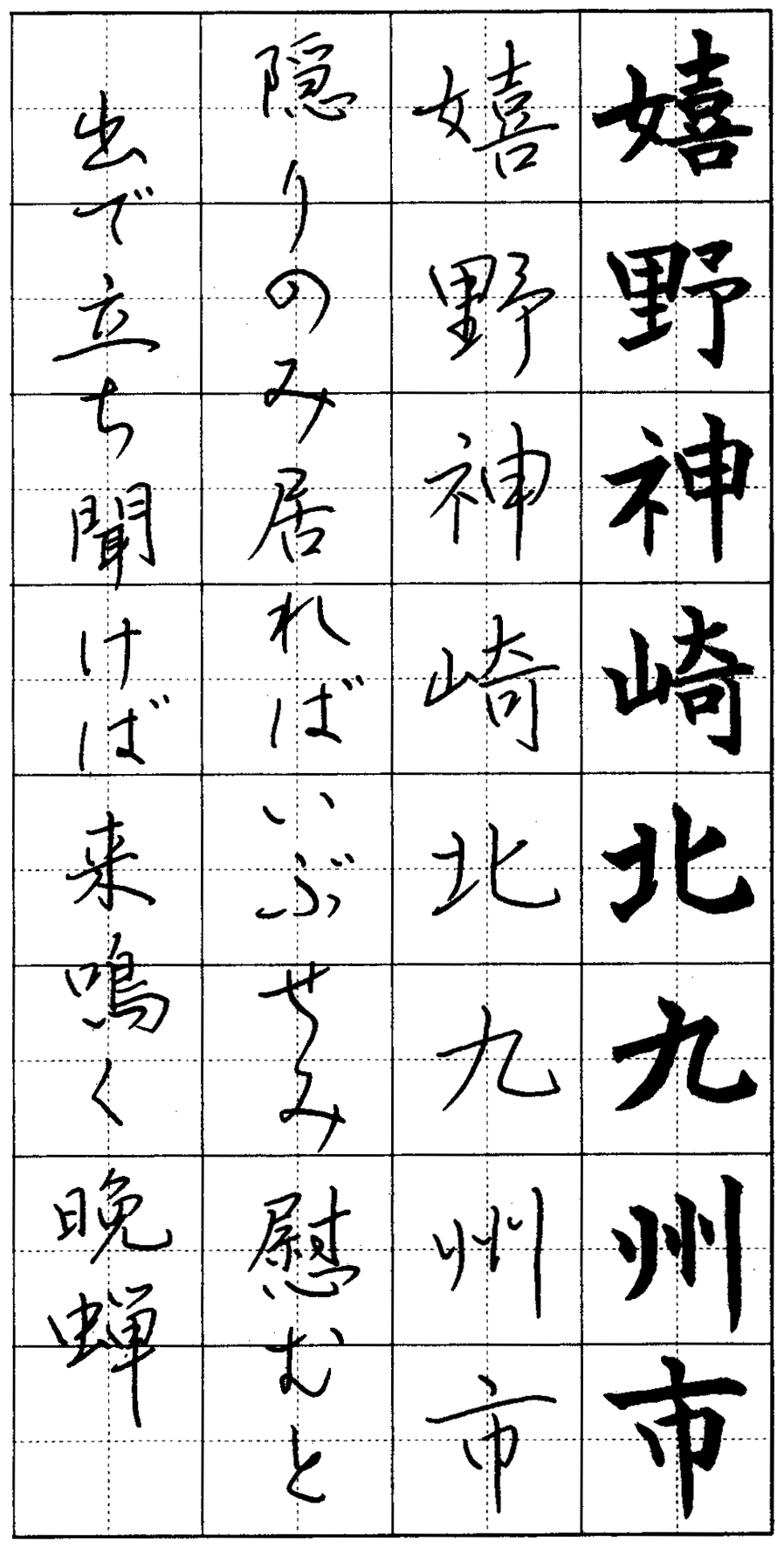

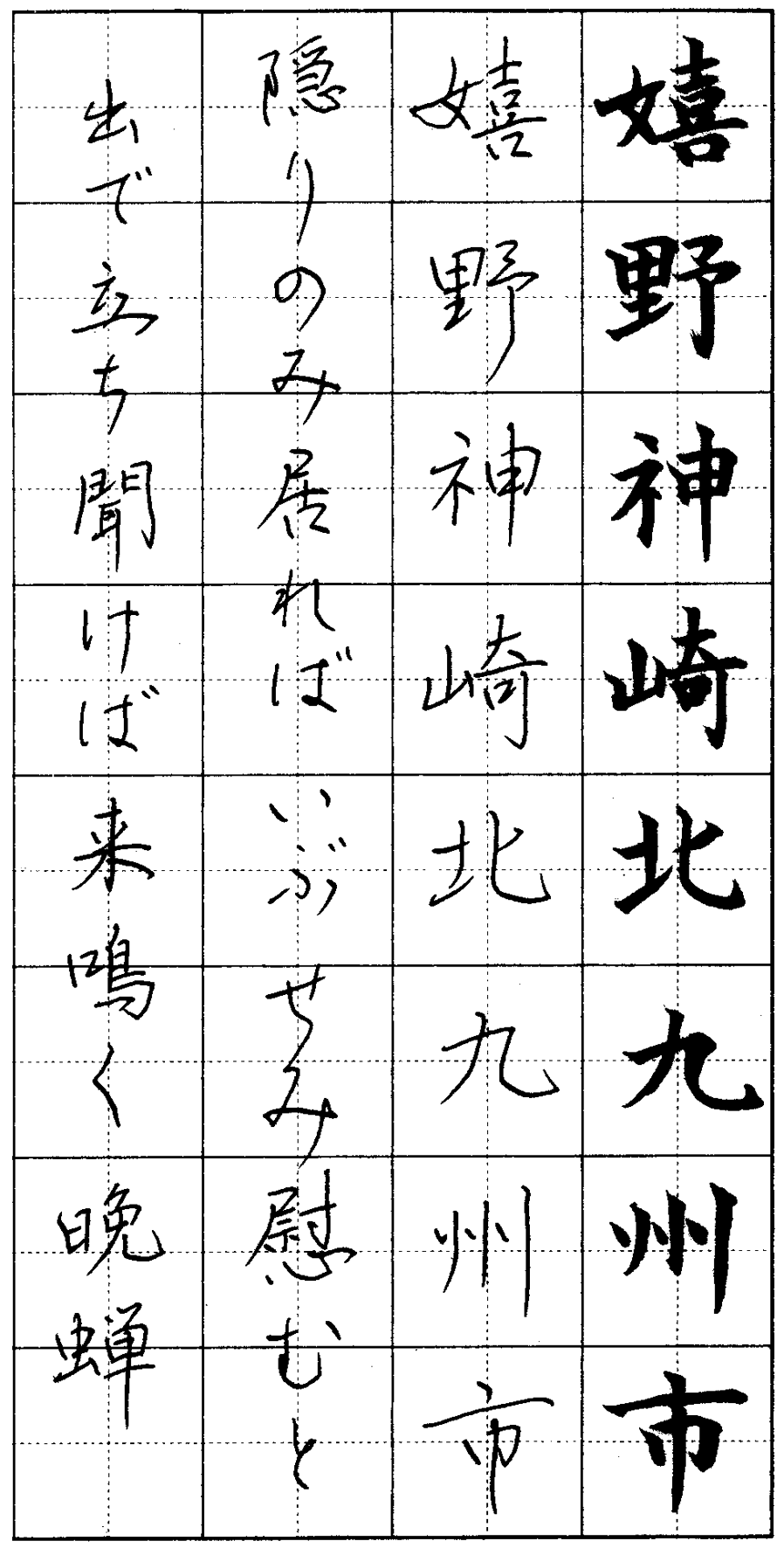

今回の実用書も地名の行は上半身に画数の多い文字が下に画数の少ない文字が集まってしまって、上下分断されたような字面になってしまいました。 細字部の場合、画数が多い字は、やや筆を立て気味にして、細い線を用いて表現しなければなりませんし、画数の少ない字の縦画はやや筆管を右側に寝かして、太めの線で表現しなければなりません。 ペン字も上記のようなことを筆圧の入れ方によって表現する必要があるのでしょうね。それでも皆さん一マスに一字を収めるのに、余裕をもって書かれたように思います。 和歌は随分と大きさにばらつきがありました。同じお手本を見てお書きになったとは思えないほど、おおきくかかれた方、うんと小さくまとめた方。人それぞれの書き振りを面白く拝見させていただきました。

今回の実用書も地名の行は上半身に画数の多い文字が下に画数の少ない文字が集まってしまって、上下分断されたような字面になってしまいました。 細字部の場合、画数が多い字は、やや筆を立て気味にして、細い線を用いて表現しなければなりませんし、画数の少ない字の縦画はやや筆管を右側に寝かして、太めの線で表現しなければなりません。 ペン字も上記のようなことを筆圧の入れ方によって表現する必要があるのでしょうね。それでも皆さん一マスに一字を収めるのに、余裕をもって書かれたように思います。 和歌は随分と大きさにばらつきがありました。同じお手本を見てお書きになったとは思えないほど、おおきくかかれた方、うんと小さくまとめた方。人それぞれの書き振りを面白く拝見させていただきました。

[岡田明洋]