臨書部

「臨 蘭亭序」

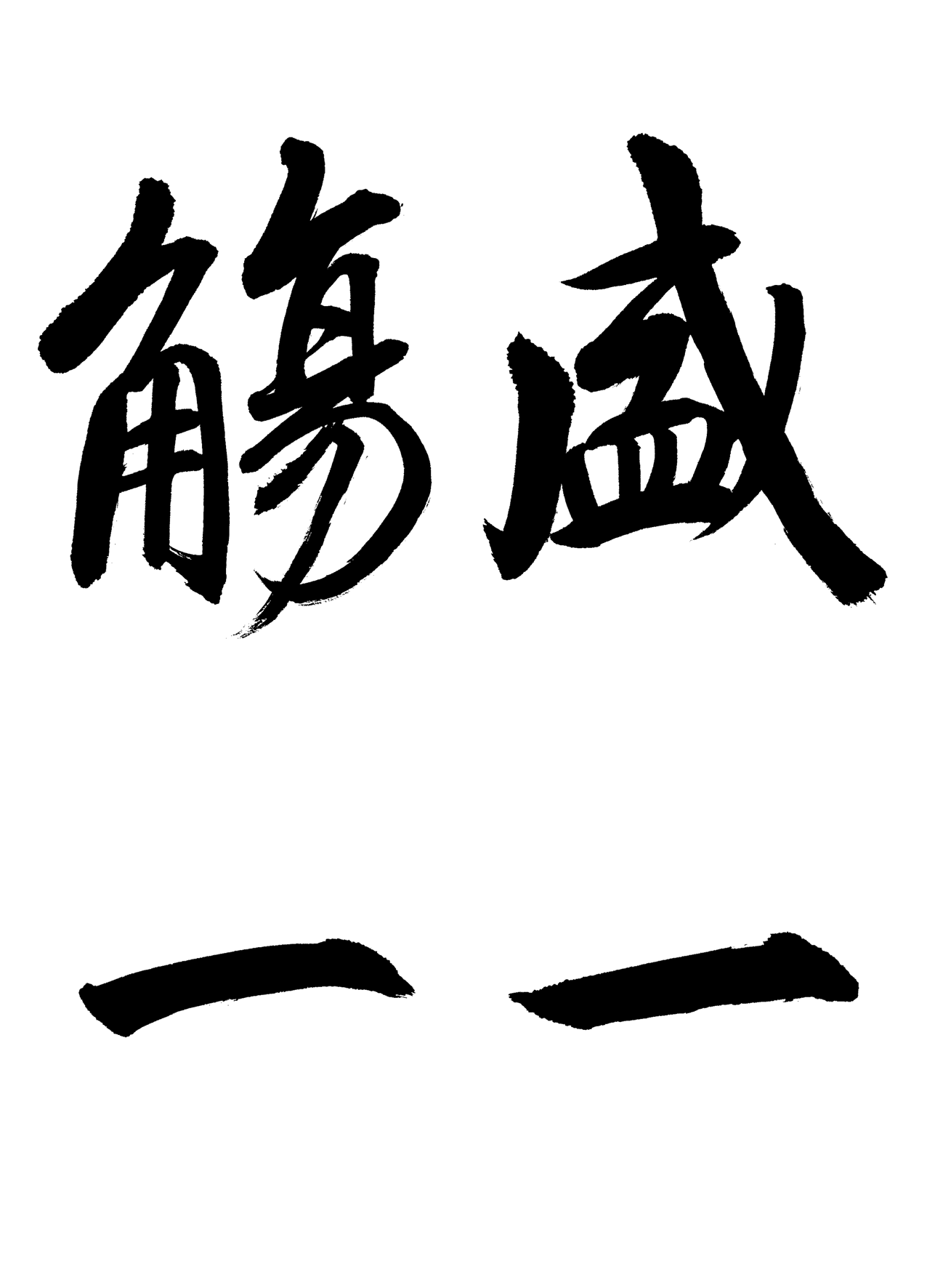

盛一觴一

盛はこの法帖の中で一番目を引く文字です。やや筆管を右に傾けて運筆することで、一画目や九画目の太さを表現することが出来ます。角度もやや緩やかにして、筆力を入れて充実した線を引くことがポイントとなります。

この詩に続く”一觴一詠”の四字句も難しい課題ですが、盛が残るので、上の二文字が画数が多く、下の一の二文字となってしまうので、余計に始末が悪いですね。一つ目の一の終筆をご覧ください。王羲之の興福寺断碑や集王聖教序の横画の収筆と同じように、右下に流してから釣り上げられているように見えますね。この法帖の一の字も同じような技法だと思います。王羲之の書を規範に置いていることがよくわかります。下の一も終筆の命毛が右下に表出されていますね。觴はやや筆管を右に傾けながら円運動で運筆しています。全く書きづらいこの課題に対し、皆さんがどのような情熱で立ち向かってくれるのでしょうか。楽しみにしています。

この詩に続く”一觴一詠”の四字句も難しい課題ですが、盛が残るので、上の二文字が画数が多く、下の一の二文字となってしまうので、余計に始末が悪いですね。一つ目の一の終筆をご覧ください。王羲之の興福寺断碑や集王聖教序の横画の収筆と同じように、右下に流してから釣り上げられているように見えますね。この法帖の一の字も同じような技法だと思います。王羲之の書を規範に置いていることがよくわかります。下の一も終筆の命毛が右下に表出されていますね。觴はやや筆管を右に傾けながら円運動で運筆しています。全く書きづらいこの課題に対し、皆さんがどのような情熱で立ち向かってくれるのでしょうか。楽しみにしています。