選者選評 岡田明洋

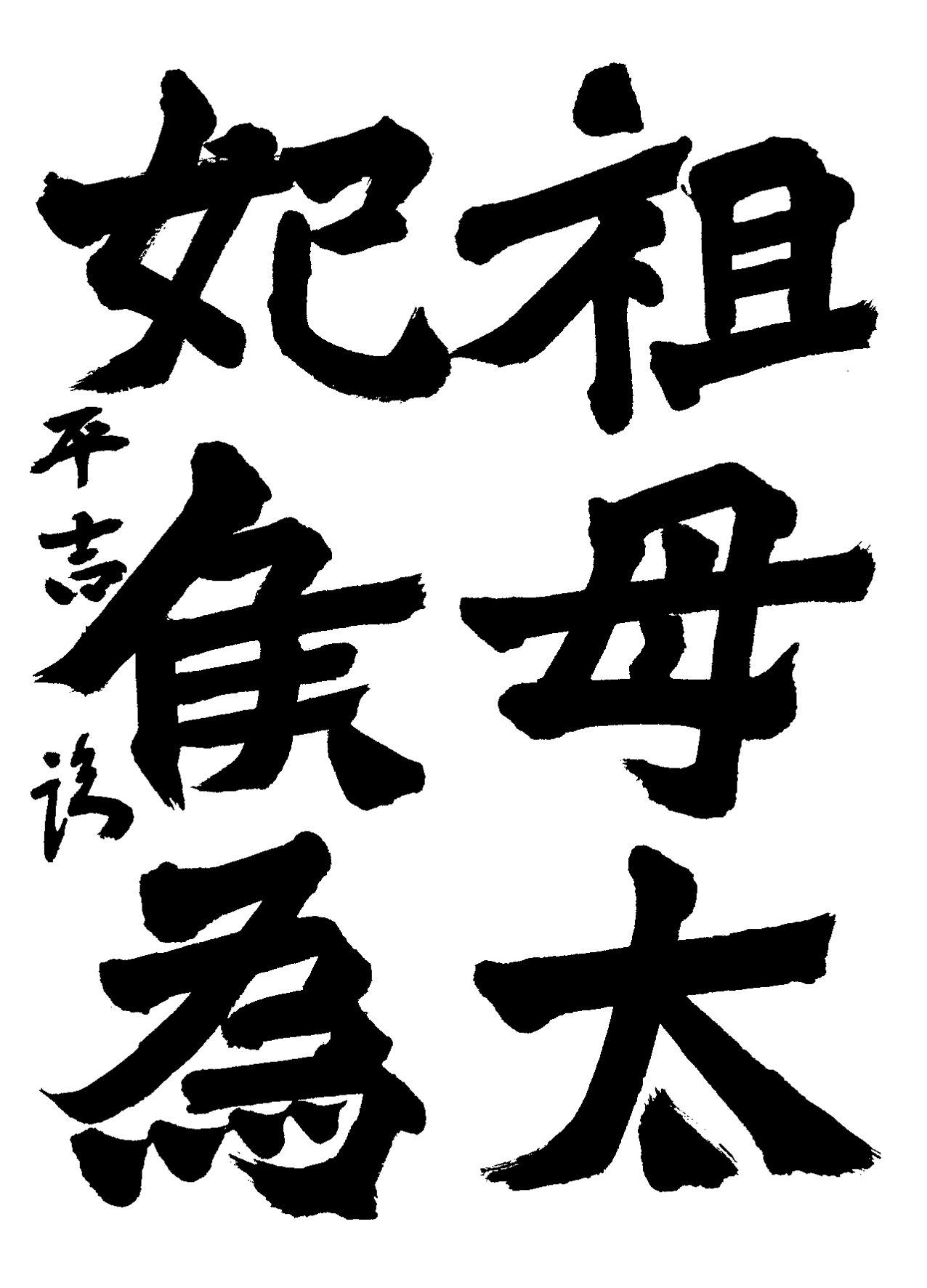

漢字規定部(初段以上)

※作品は押すと単体で表示されます

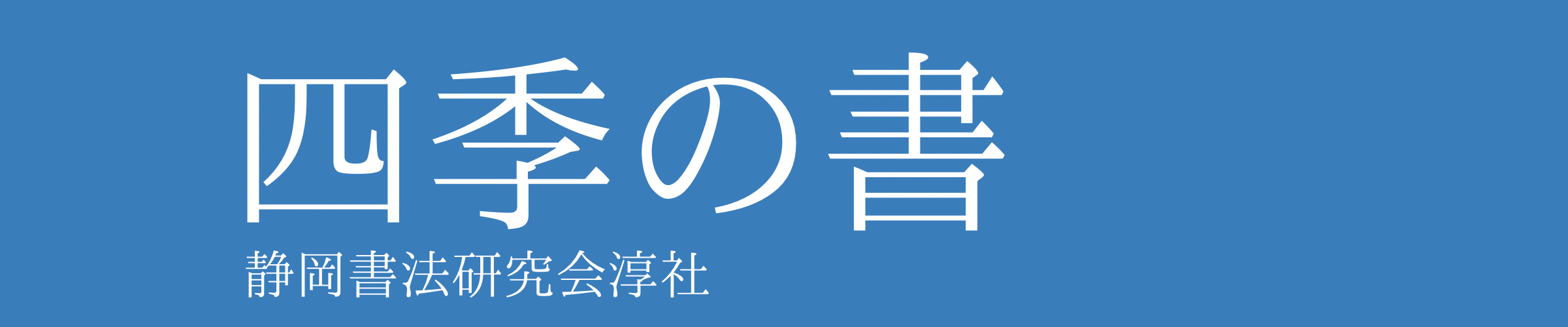

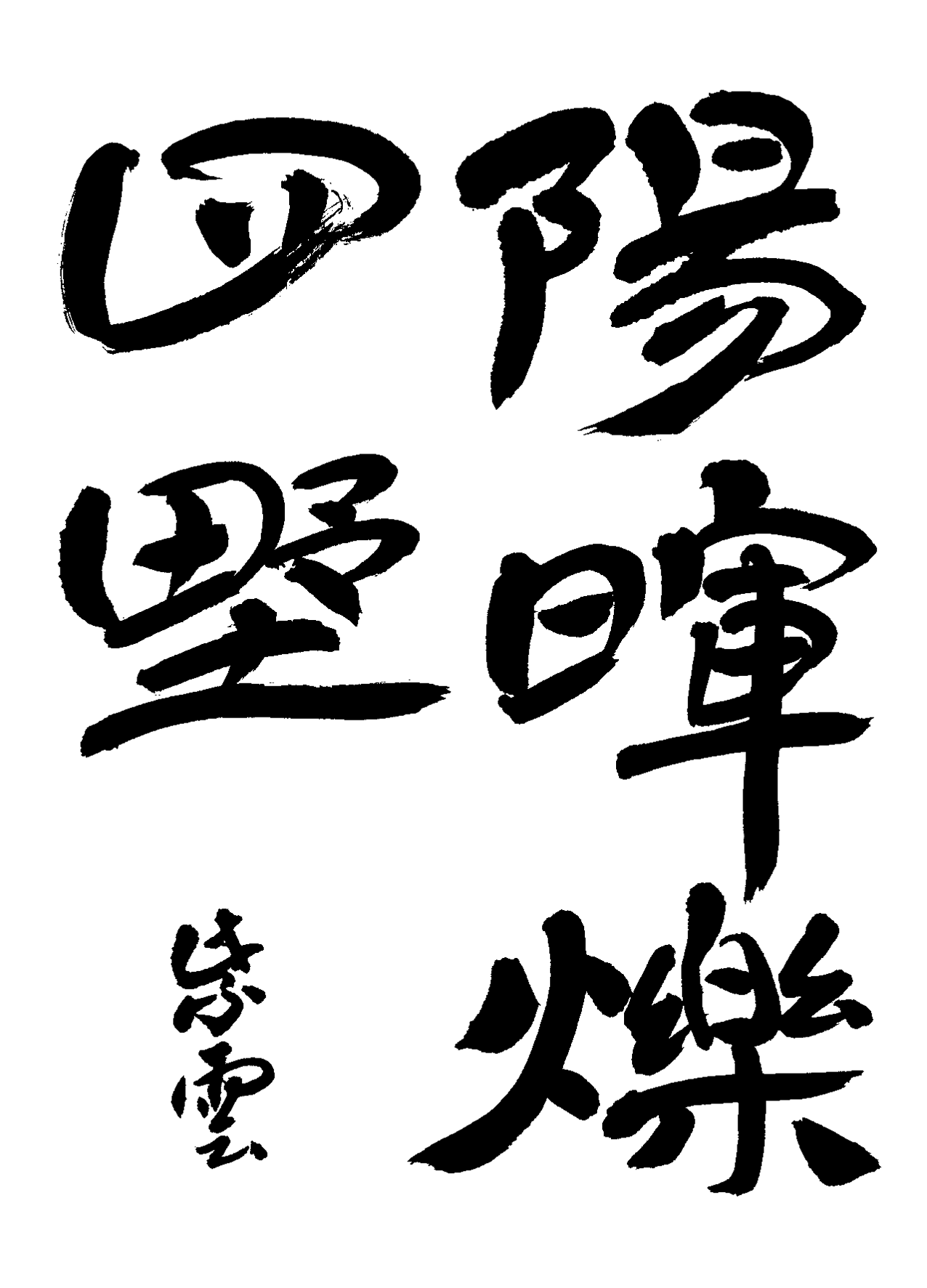

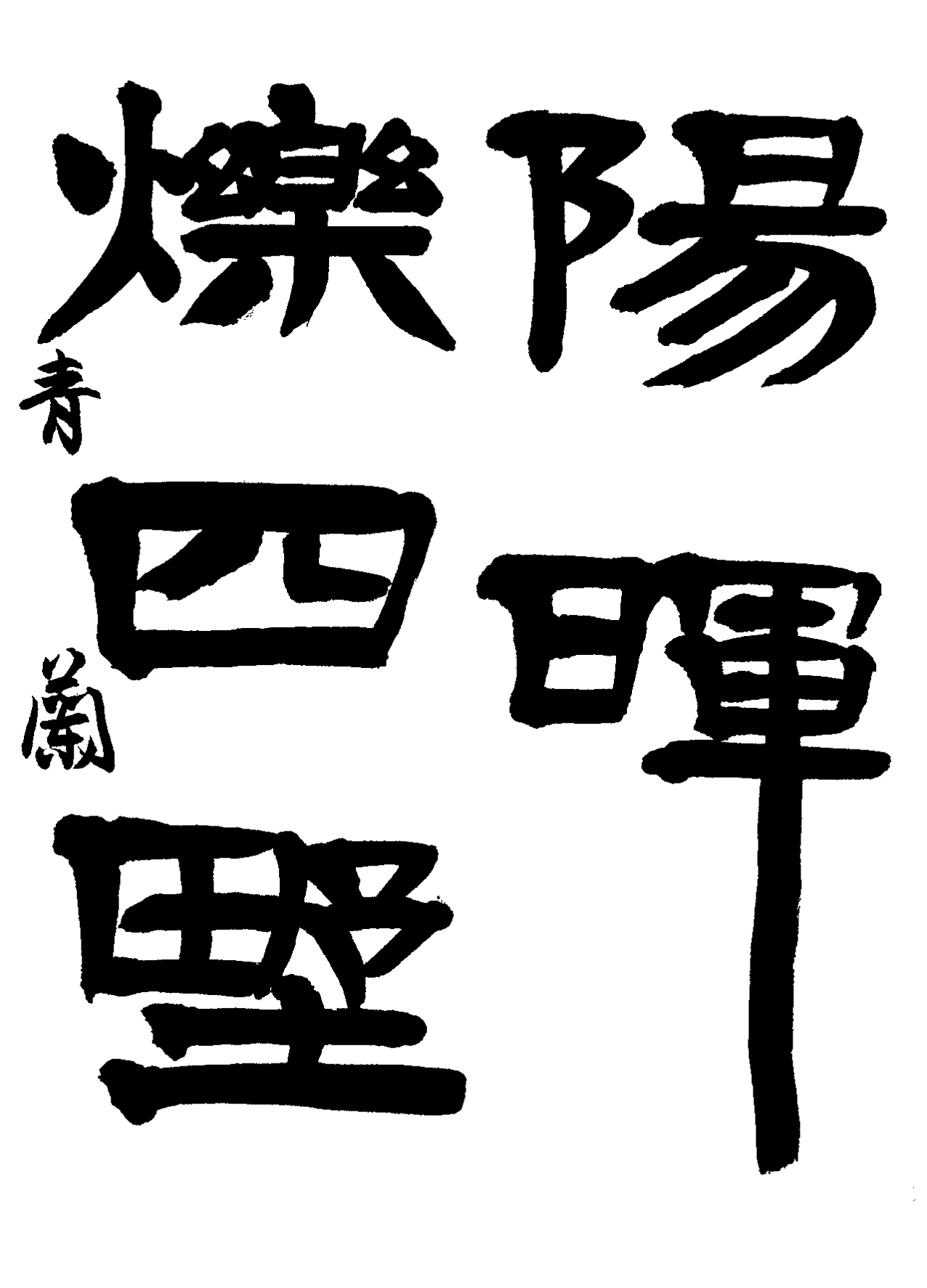

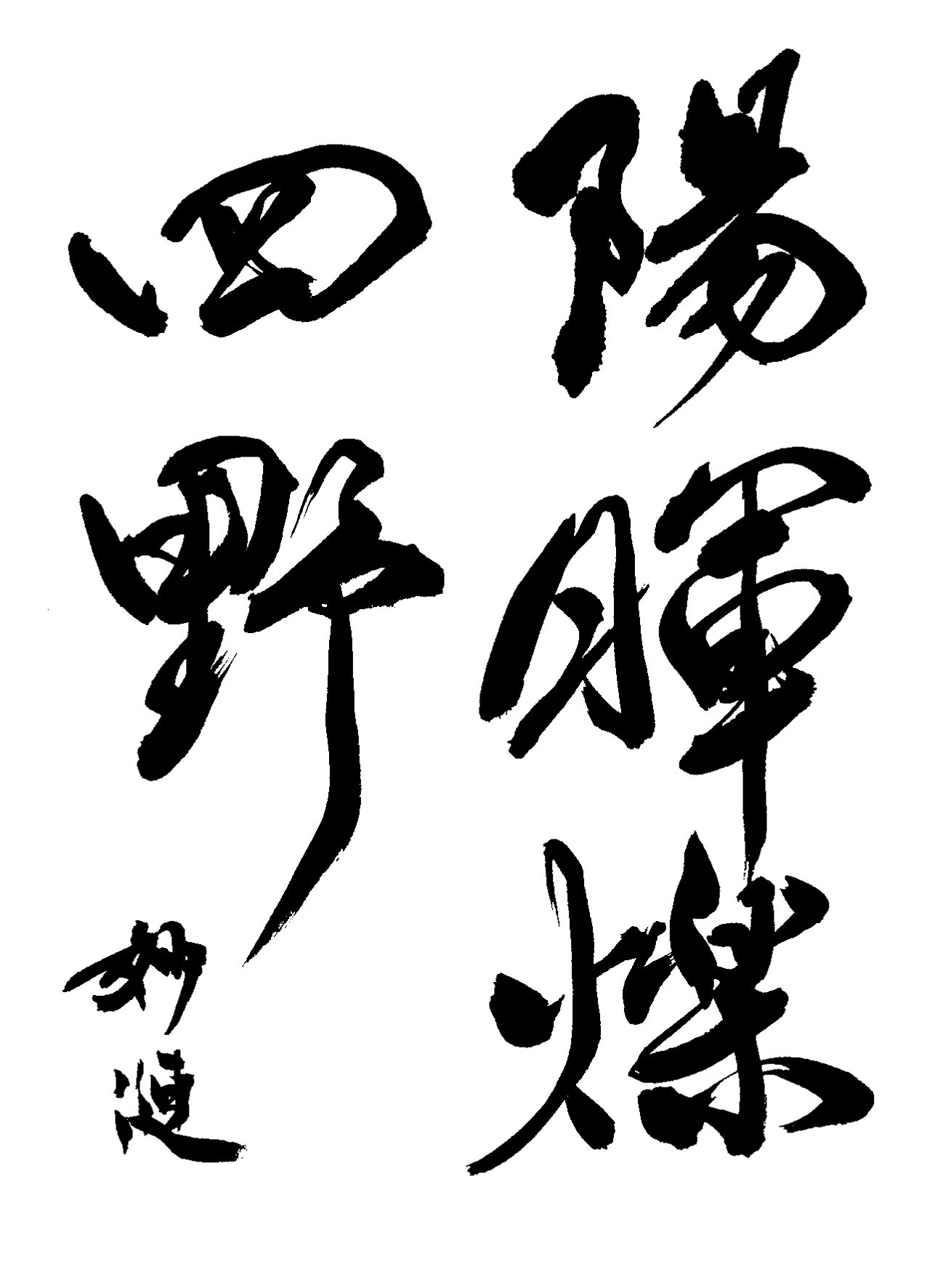

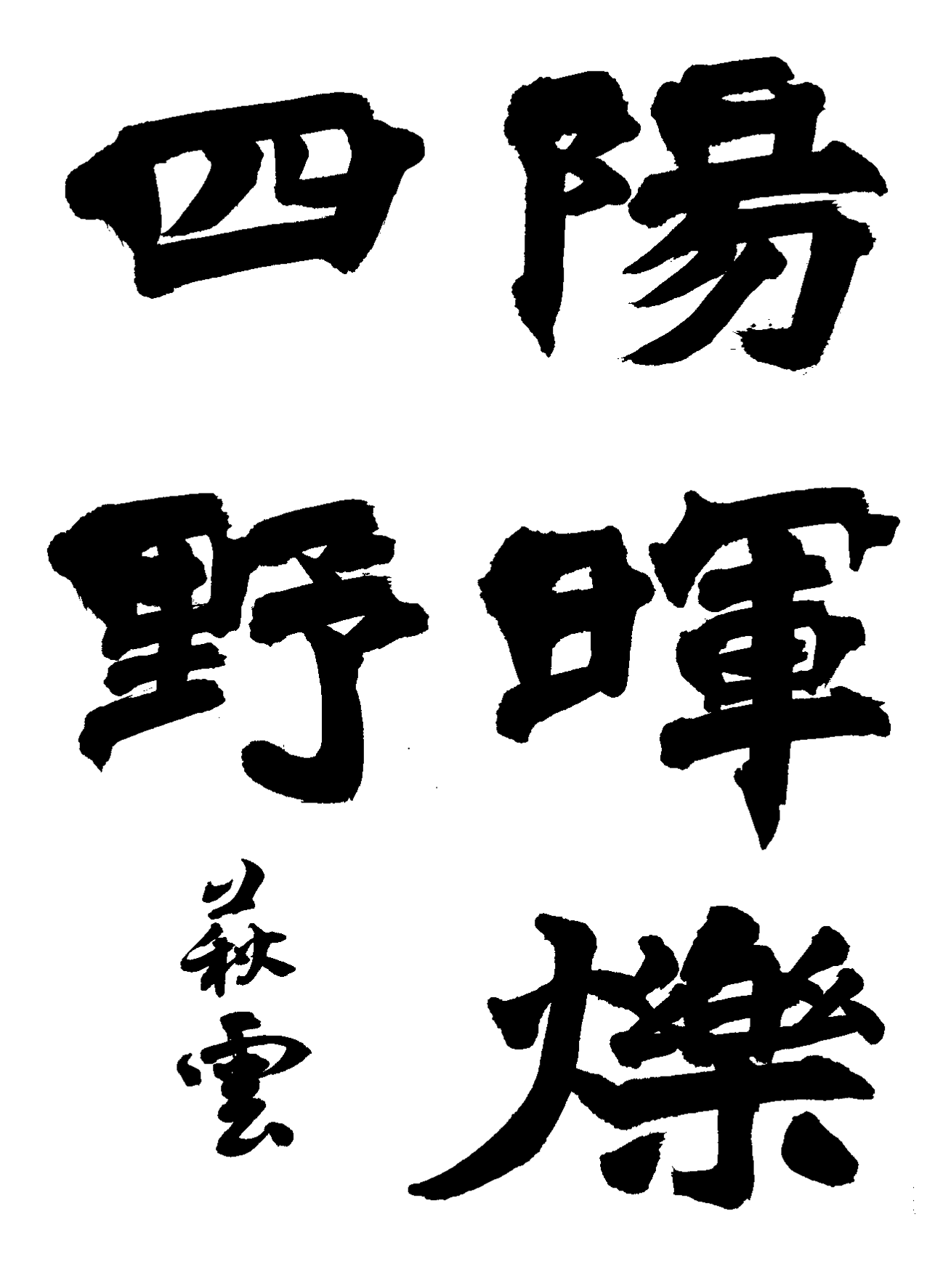

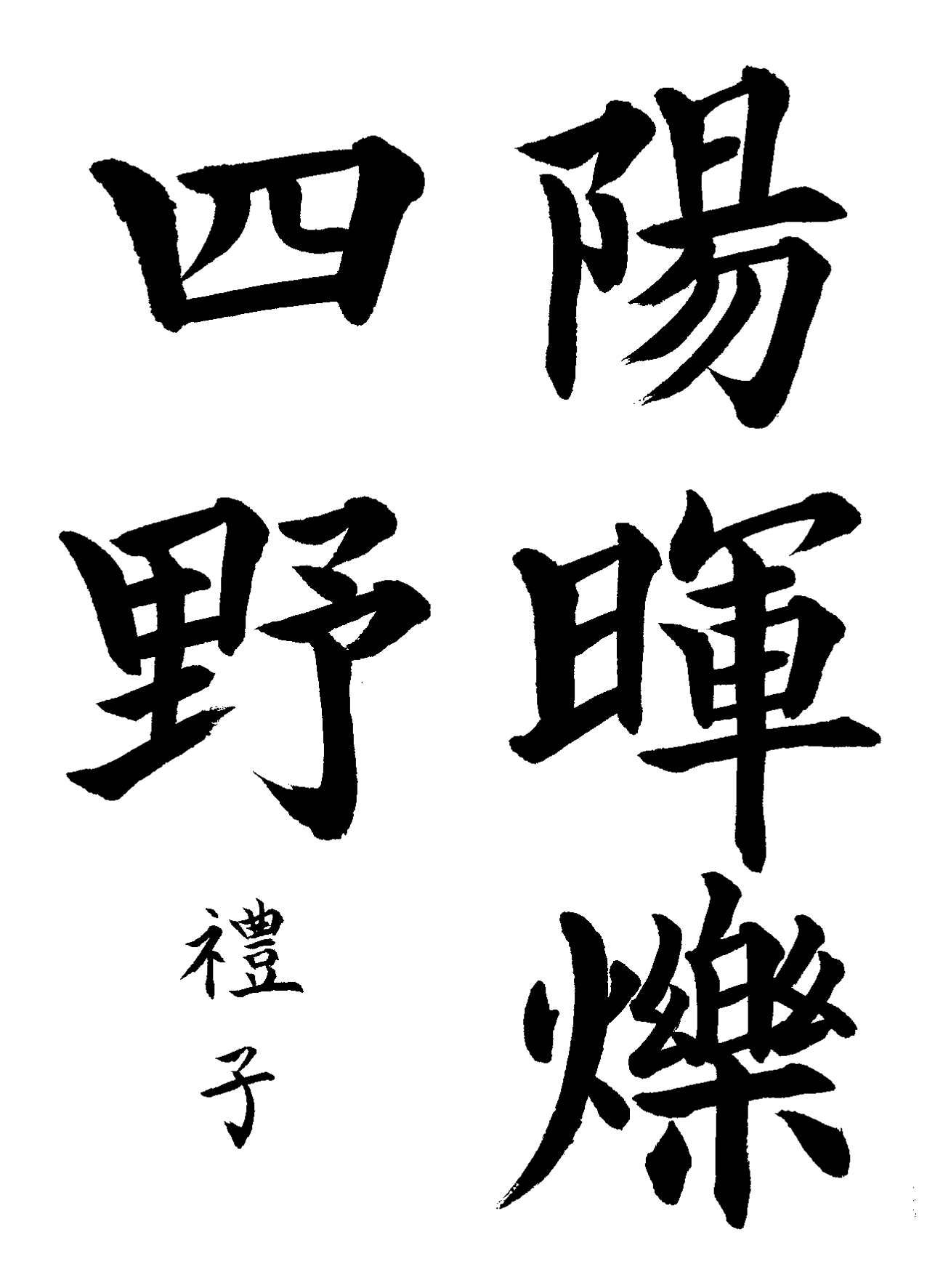

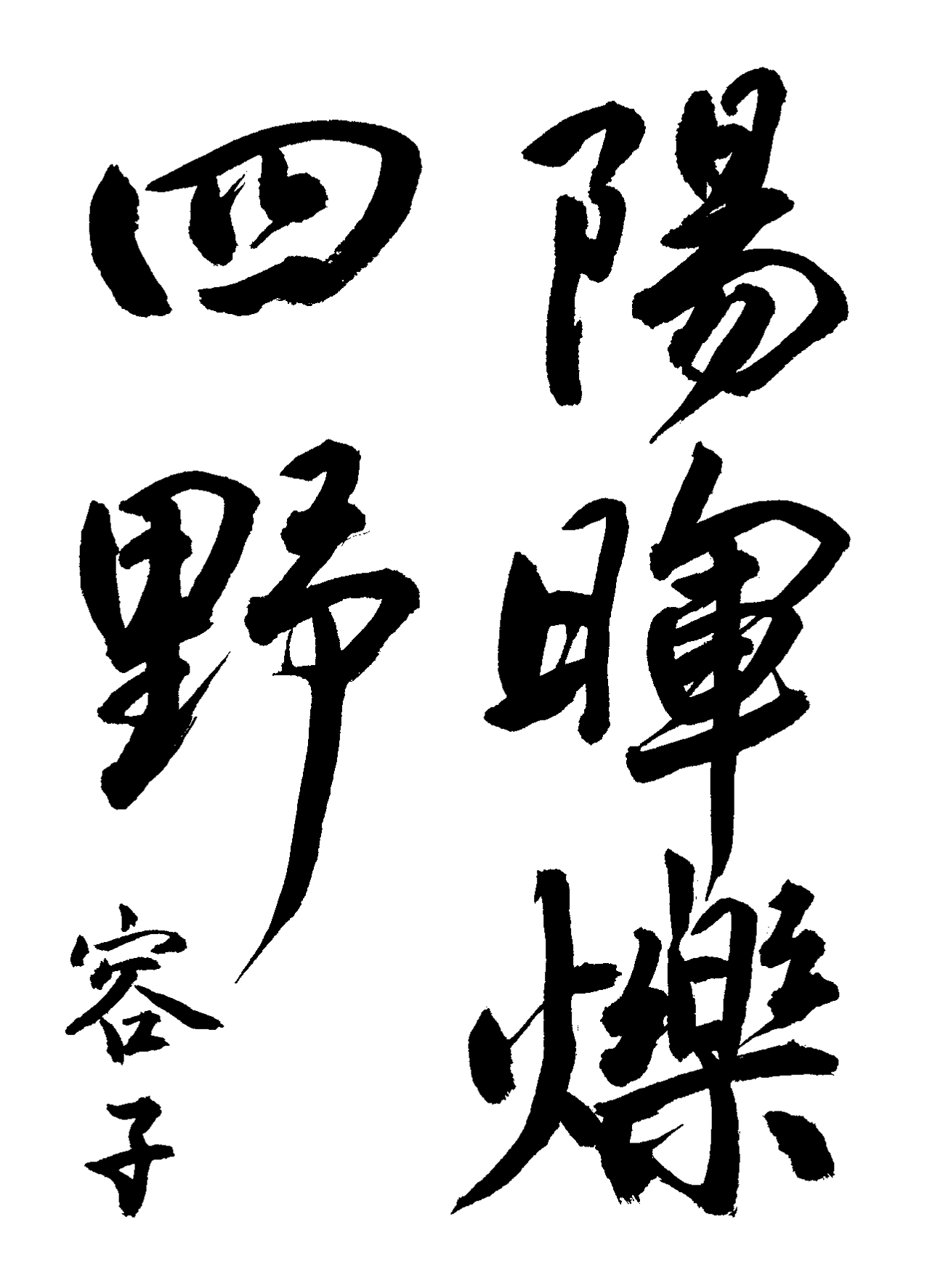

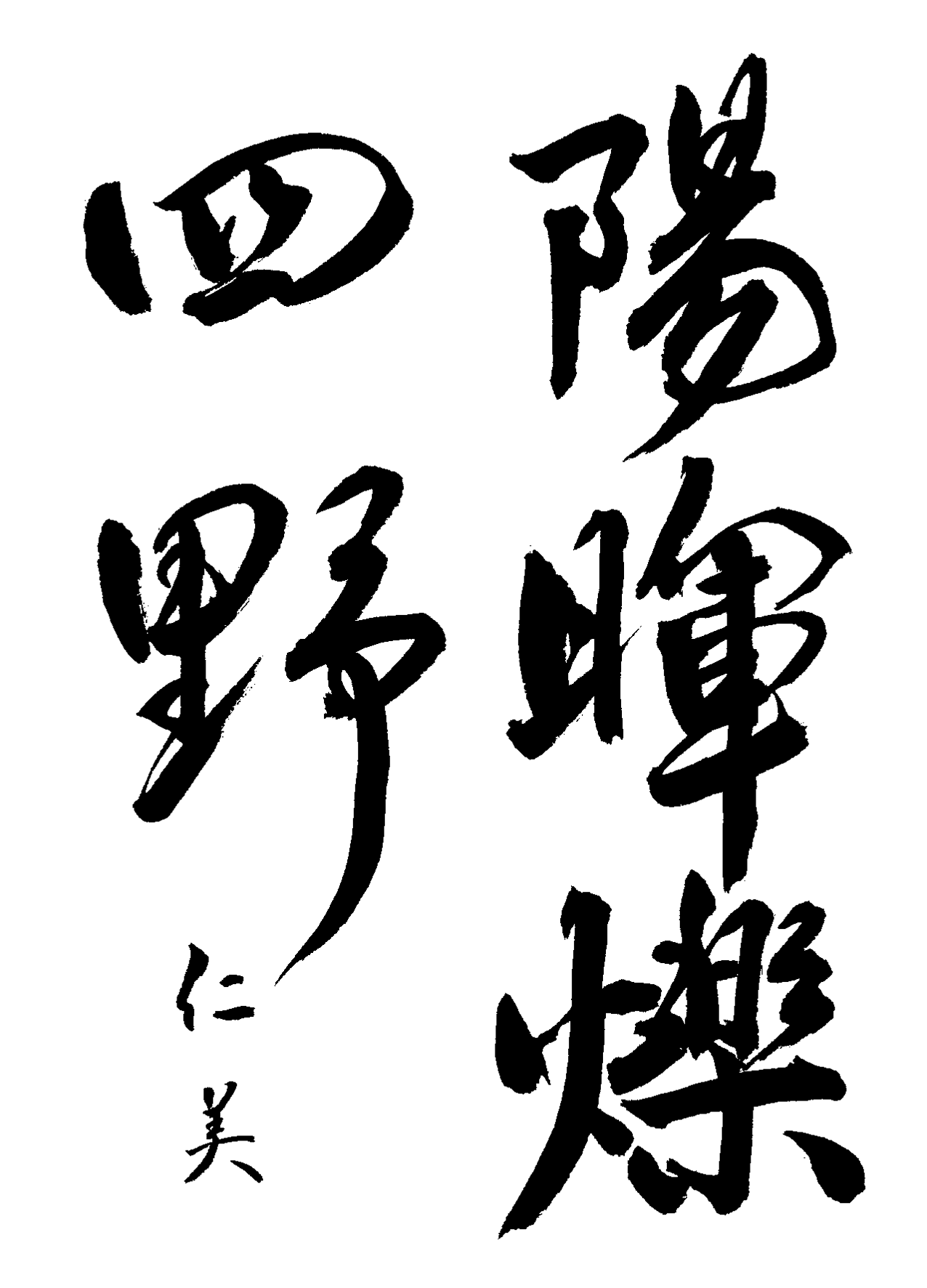

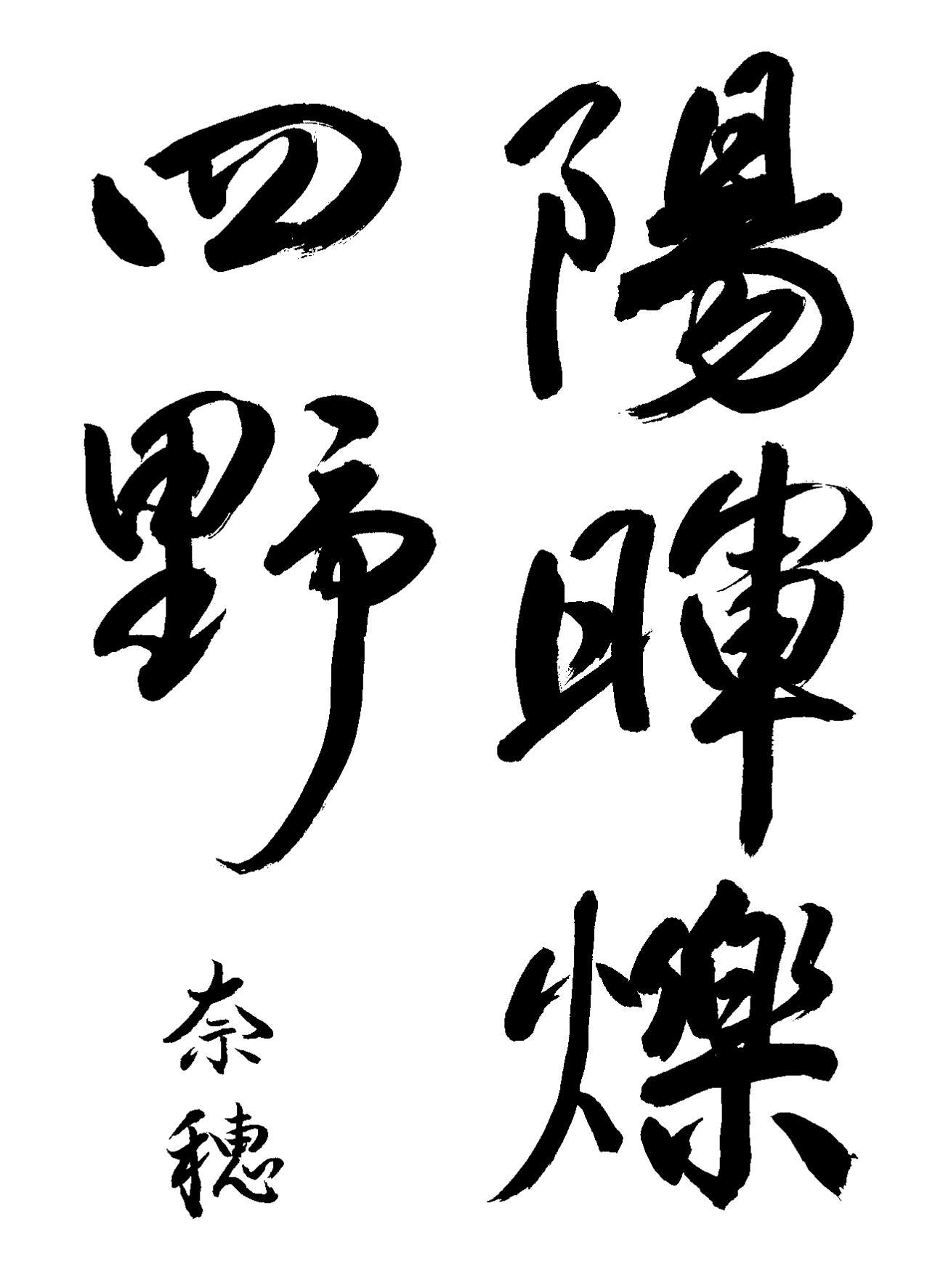

【選出所感】

どの字も四角いパーツを含んでいたために、どの書体であっても変化を出しづらかったのではないでしょうか。偏と旁の字が四字あったことも作品を平板なものにしてしまったようです。暉の字の長脚を活かすことと、野の最終画に渇筆の払いが生きれば、単調さが幾分か解消できたかと思います。青蘭さんが隷書で面白く長脚の暉を表現しました。漢碑にも木簡にもこのスタイルは散見できます。

この規定部でも随意部においても北魏楷書に挑戦される方がいらっしゃいます。北魏楷書を良くされた西川寧先生は、押し出す方法でやっています。書道講座の中の左へのはね、つまり左への押し出しには驚嘆してしまいます。まさに気満という概念を実践された技法だと思いますが、私のような凡人は北魏楷書と言えども、俯仰法を用いてやった方が楽に紙の裏面に墨が入り込みます。皆さんもそちらでやってみたらどうでしょう。

どの字も四角いパーツを含んでいたために、どの書体であっても変化を出しづらかったのではないでしょうか。偏と旁の字が四字あったことも作品を平板なものにしてしまったようです。暉の字の長脚を活かすことと、野の最終画に渇筆の払いが生きれば、単調さが幾分か解消できたかと思います。青蘭さんが隷書で面白く長脚の暉を表現しました。漢碑にも木簡にもこのスタイルは散見できます。

この規定部でも随意部においても北魏楷書に挑戦される方がいらっしゃいます。北魏楷書を良くされた西川寧先生は、押し出す方法でやっています。書道講座の中の左へのはね、つまり左への押し出しには驚嘆してしまいます。まさに気満という概念を実践された技法だと思いますが、私のような凡人は北魏楷書と言えども、俯仰法を用いてやった方が楽に紙の裏面に墨が入り込みます。皆さんもそちらでやってみたらどうでしょう。

[岡田明洋]

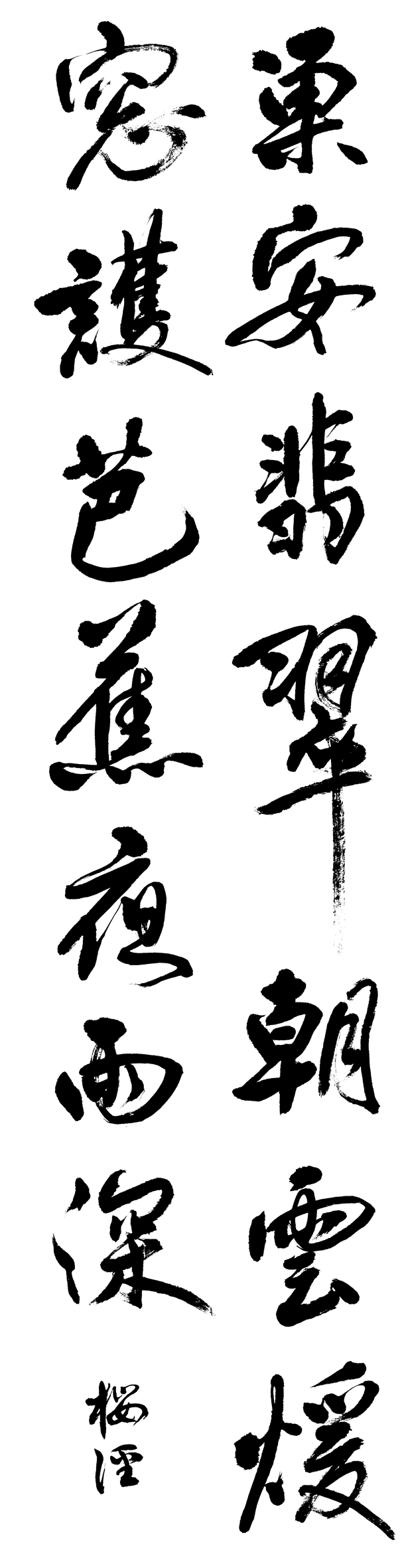

漢字規定部(特級以下)

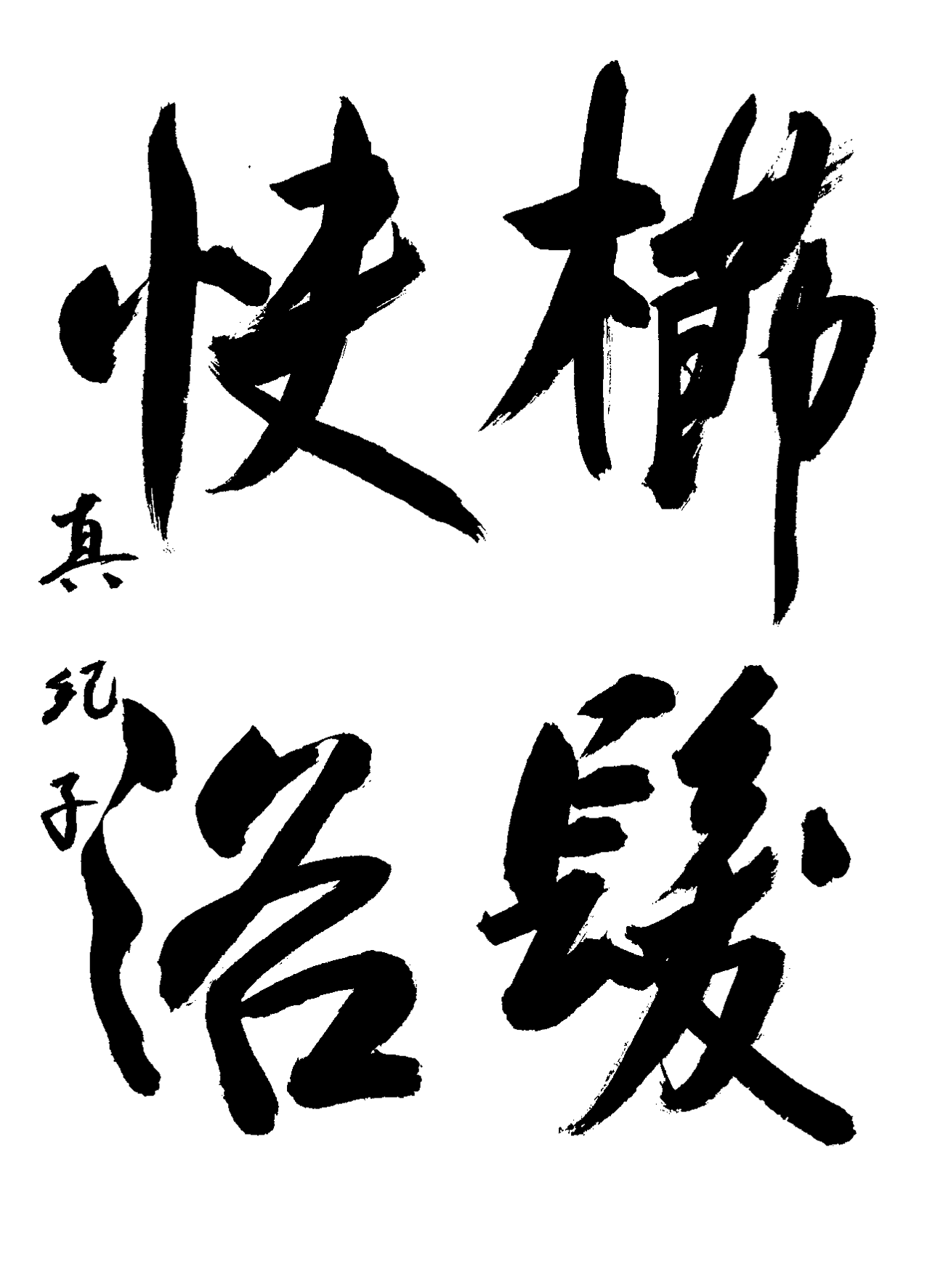

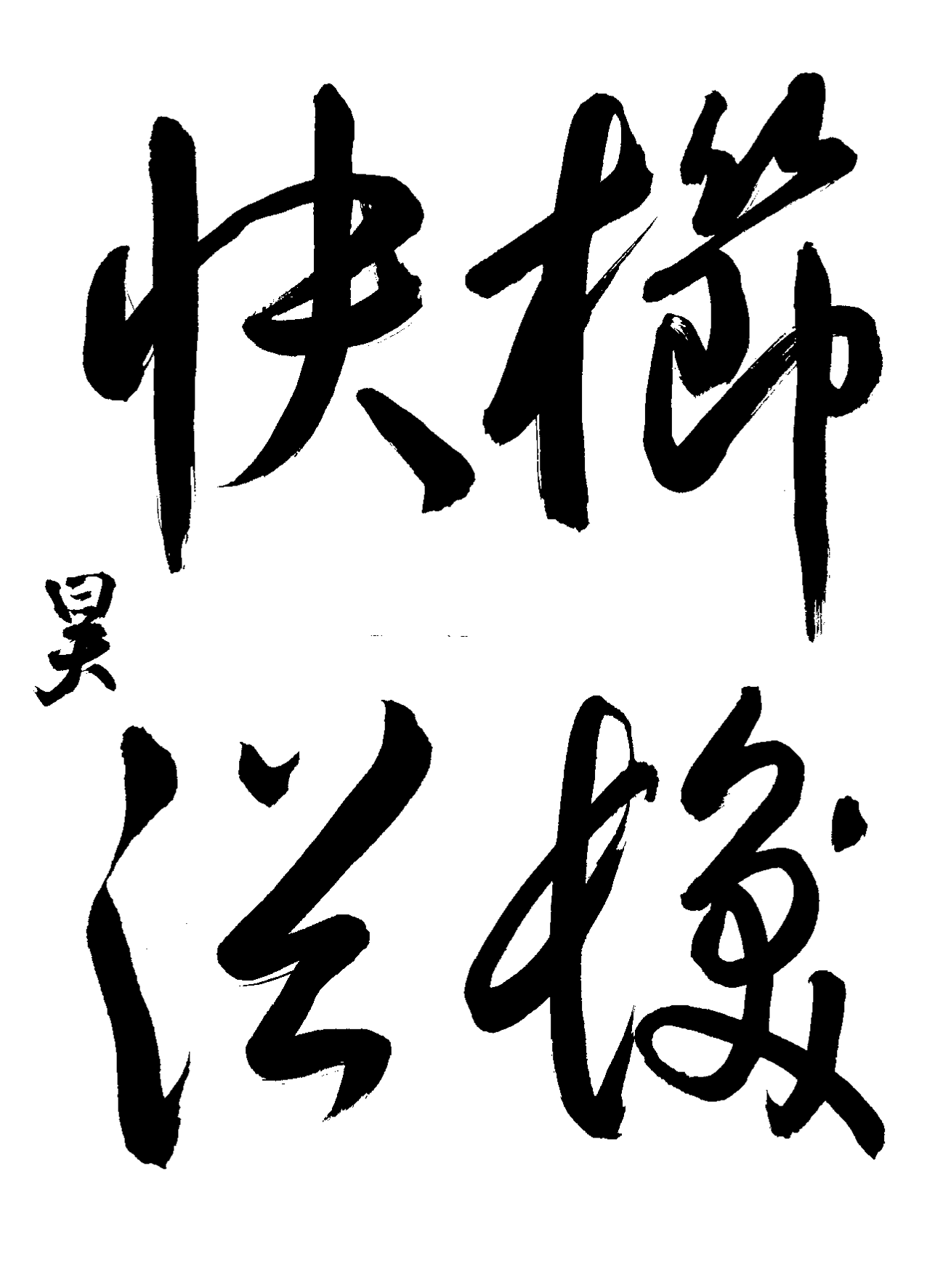

【選出所感】

特級以下のこの課題は、普段は見慣れない「櫛や髪」がありましたから造型的にとらえることが大変でしたか。すべて複体の漢字ですから、紙面が煩雑に感じてしまいました。掲載された方は、おひとりがとても鋭利な線の行書のかたと、もうおひとりが、伸びやかな線を駆使した草書作品でした。その他意欲的に隷書に取り組んでくれた方がおりましたが、やはり扁平さが欲しいですね。水平な横画はできていましたから、これからが楽しみですね。行書で書かれた方は個性的な書き振りですが、みなさん少しはやく書きすぎています。立子さんの「浴」、容子さんの「快」のようなゆったりと、しっかりと次の画に進むような気持ちがあれば、もっとなめらかな行書になるでしょう。隷書の方は、文字の大きさが不安定でした。紙面の中の文字の大きさをしっかり意識することが大切です。そして左払いのお稽古をしてください。すべての字に左払いがありましたが、それが弱く感じてしまったのが残念です。

特級以下のこの課題は、普段は見慣れない「櫛や髪」がありましたから造型的にとらえることが大変でしたか。すべて複体の漢字ですから、紙面が煩雑に感じてしまいました。掲載された方は、おひとりがとても鋭利な線の行書のかたと、もうおひとりが、伸びやかな線を駆使した草書作品でした。その他意欲的に隷書に取り組んでくれた方がおりましたが、やはり扁平さが欲しいですね。水平な横画はできていましたから、これからが楽しみですね。行書で書かれた方は個性的な書き振りですが、みなさん少しはやく書きすぎています。立子さんの「浴」、容子さんの「快」のようなゆったりと、しっかりと次の画に進むような気持ちがあれば、もっとなめらかな行書になるでしょう。隷書の方は、文字の大きさが不安定でした。紙面の中の文字の大きさをしっかり意識することが大切です。そして左払いのお稽古をしてください。すべての字に左払いがありましたが、それが弱く感じてしまったのが残念です。

[岡田明洋]

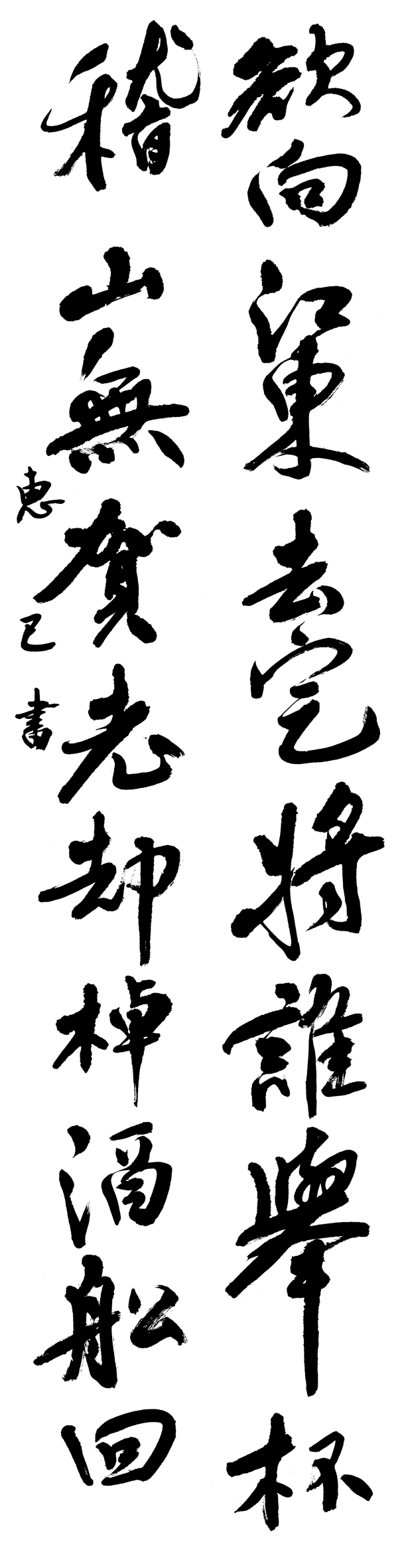

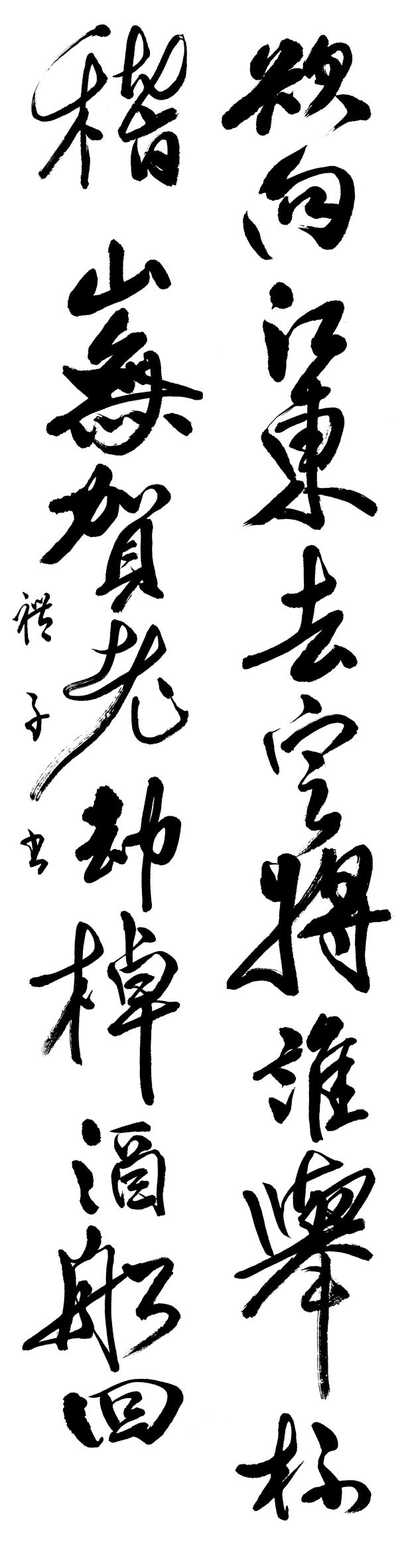

条幅部

|  |

|  |

【選出所感】

高校生をはじめ、準師範までのかたには、半切のお手本を書いて、十四文字、二十文字に慣れるように普段から指導をしてあげたいと思っています。半紙に一行三文字を書くのに対し、半切に一行八文字書くのは、どれほどの労力の違いが有るのでしょうか。数値化できないのが残念ですが、半切に向かう構え方、墨を豊かに筆先に含ませる方法、体幹のしっかりとした運筆方法。そして一枚書き終わったのなら、それを鑑賞する力をつけさせようとします。総合的に考えれば、一枚の半紙を書くより、十倍のエネルギーが必要になるのではないでしょうか。

更に師範以上の方に自分探しの為に、半切臨書に挑んでほしいと先月号お願いしてしまいました。自分の眼で古典を見つめ、自分の感性を大切にし、臨書する。まずは半紙の臨書をやってもらい、古典の説明・見方・誤字指摘。これらを半紙三・四枚やって半切に移行する。本当にその大変さがわかりました。

高校生をはじめ、準師範までのかたには、半切のお手本を書いて、十四文字、二十文字に慣れるように普段から指導をしてあげたいと思っています。半紙に一行三文字を書くのに対し、半切に一行八文字書くのは、どれほどの労力の違いが有るのでしょうか。数値化できないのが残念ですが、半切に向かう構え方、墨を豊かに筆先に含ませる方法、体幹のしっかりとした運筆方法。そして一枚書き終わったのなら、それを鑑賞する力をつけさせようとします。総合的に考えれば、一枚の半紙を書くより、十倍のエネルギーが必要になるのではないでしょうか。

更に師範以上の方に自分探しの為に、半切臨書に挑んでほしいと先月号お願いしてしまいました。自分の眼で古典を見つめ、自分の感性を大切にし、臨書する。まずは半紙の臨書をやってもらい、古典の説明・見方・誤字指摘。これらを半紙三・四枚やって半切に移行する。本当にその大変さがわかりました。

[岡田明洋]

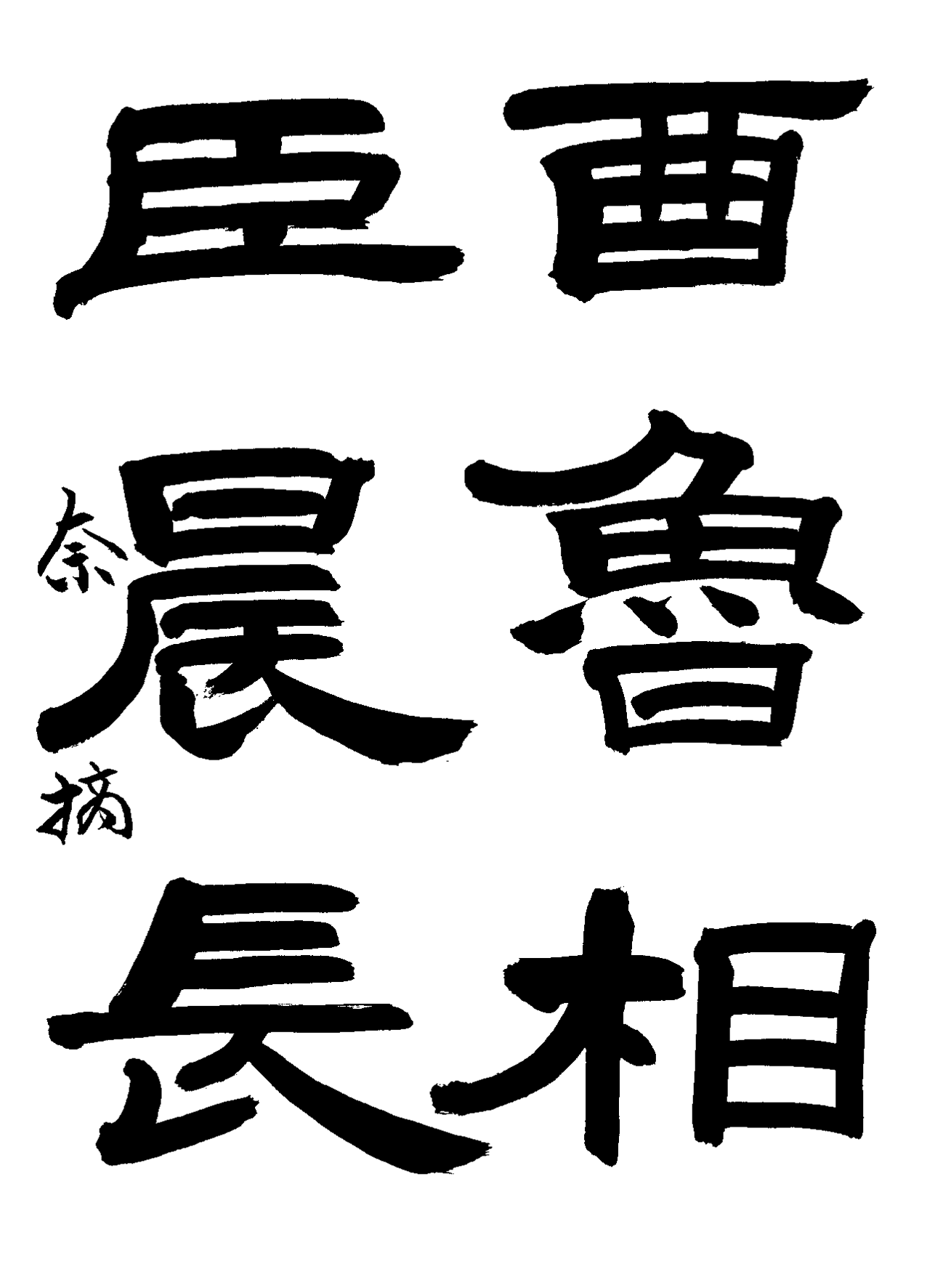

臨書部

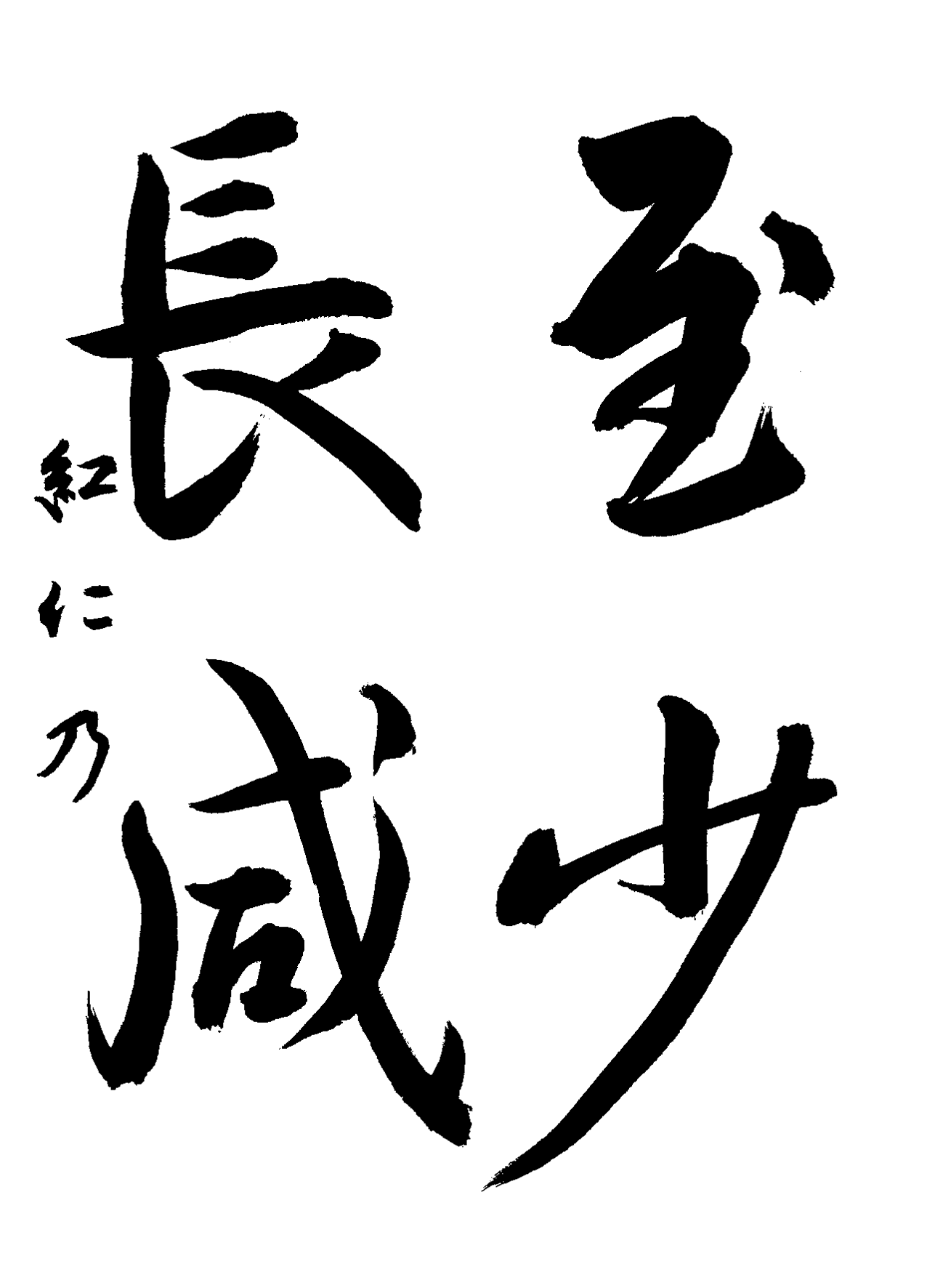

【選出所感】

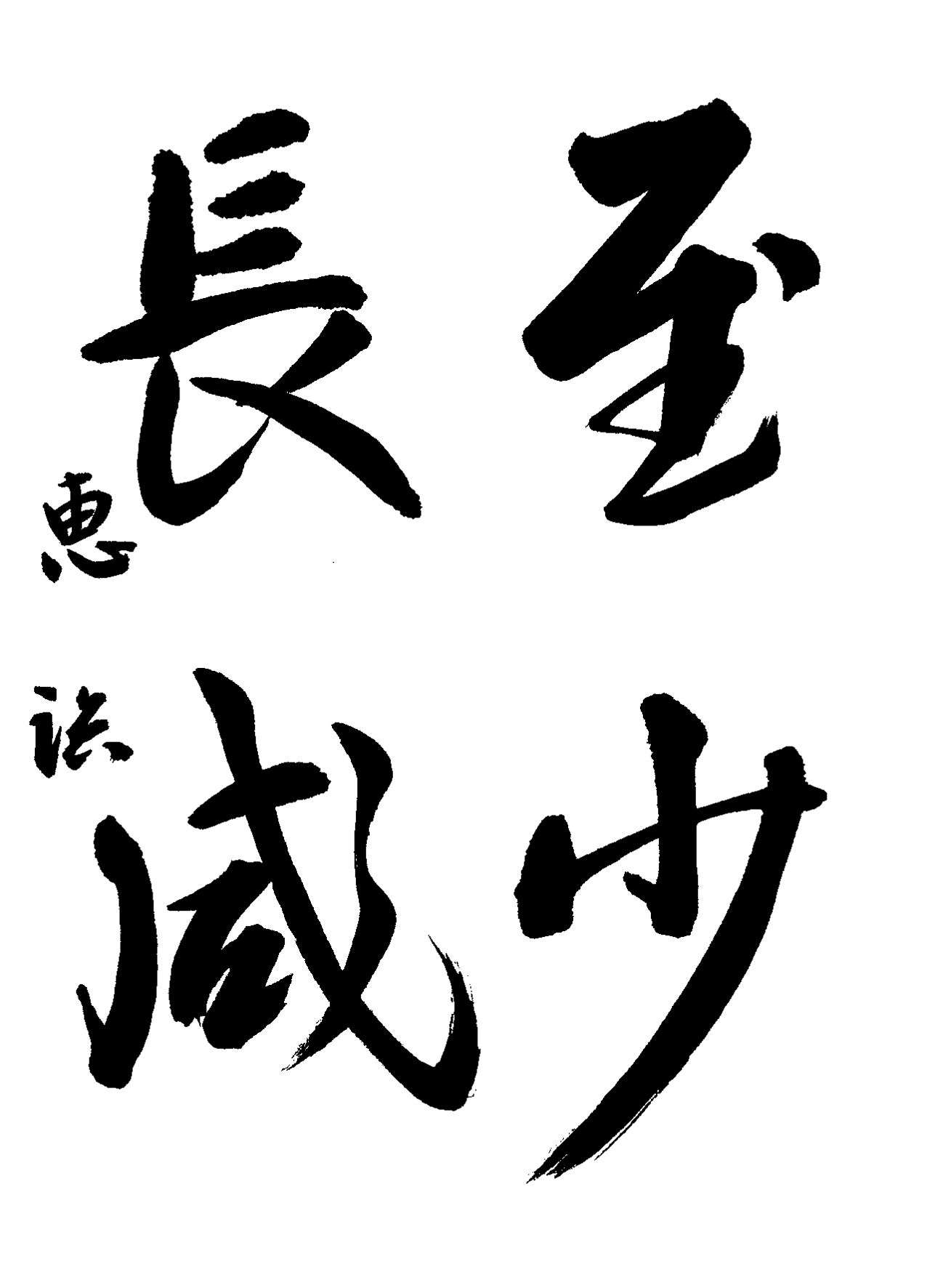

今月の課題の「至」は筆順の理解が大変でしたね。一・ムのところまでの高さのありようはどうでしょう。本当に頭でっかちに書かれています。この造型が王羲之系の特徴だと思います。「少」は一画目の縦画より、二画目の点までの幅が広いという所も見逃してはいけません。中心線に対して左サイドが広い構えをしている所が、隷書的な造形美を色濃く残しています。二画目から三画目への連綿線がなんとなく実画のように感じる作品も多く目にしました。最後の左払いはゆったりと自然な俯仰法による筆遣いでした。皆さんよく裏面に墨が入っていました。

「長」は気負うことなく素直に運筆すれば自然に左傾な造型になることが出来るので大変良く書けていました。

「咸」の一画目の入角の技法と、一画目と一・口の左サイドの広さを見逃していませんでしたか。この蘭亭序を臨書するときは必ずチェックしてください。

今月の課題の「至」は筆順の理解が大変でしたね。一・ムのところまでの高さのありようはどうでしょう。本当に頭でっかちに書かれています。この造型が王羲之系の特徴だと思います。「少」は一画目の縦画より、二画目の点までの幅が広いという所も見逃してはいけません。中心線に対して左サイドが広い構えをしている所が、隷書的な造形美を色濃く残しています。二画目から三画目への連綿線がなんとなく実画のように感じる作品も多く目にしました。最後の左払いはゆったりと自然な俯仰法による筆遣いでした。皆さんよく裏面に墨が入っていました。

「長」は気負うことなく素直に運筆すれば自然に左傾な造型になることが出来るので大変良く書けていました。

「咸」の一画目の入角の技法と、一画目と一・口の左サイドの広さを見逃していませんでしたか。この蘭亭序を臨書するときは必ずチェックしてください。

[岡田明洋]

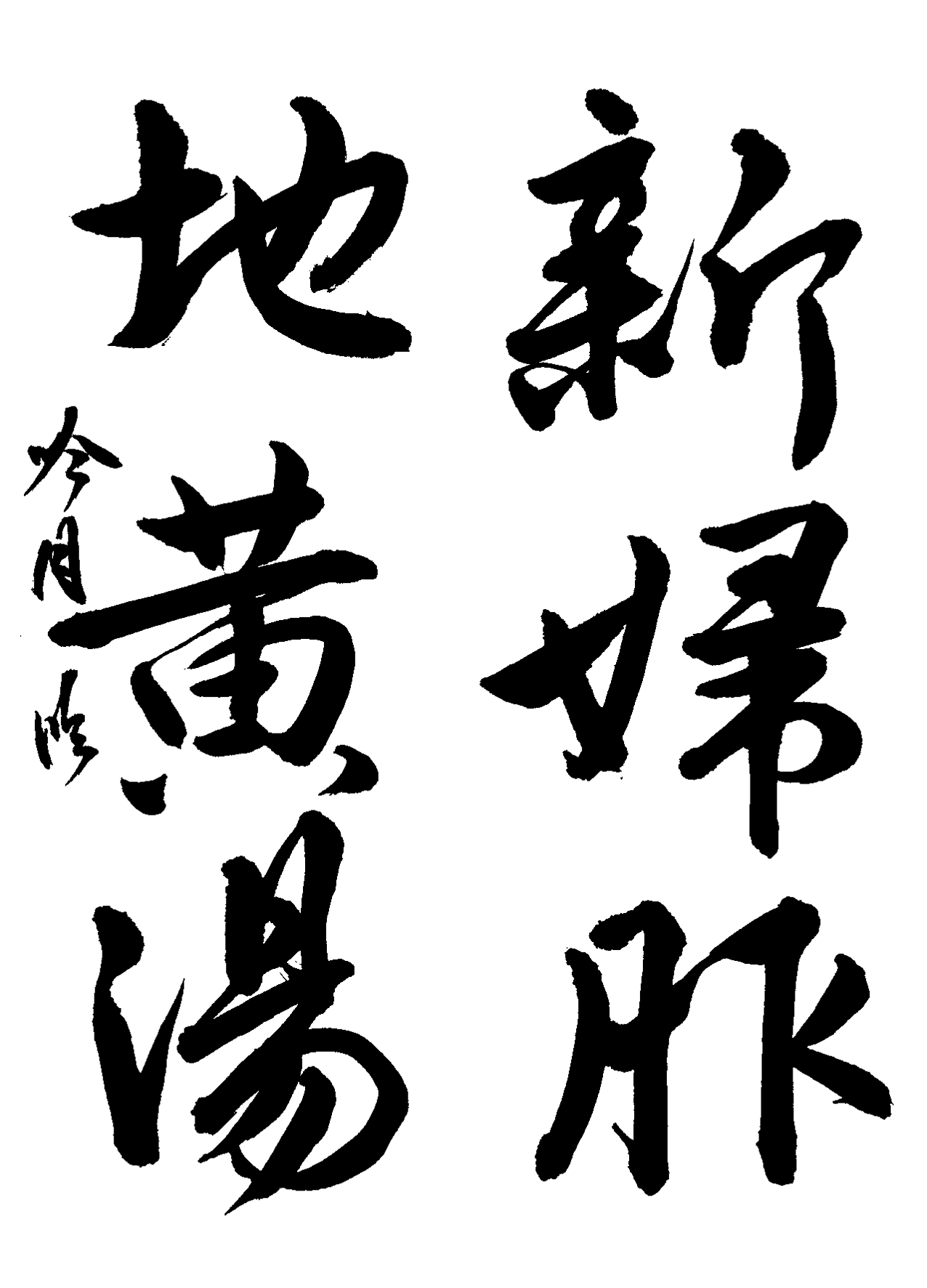

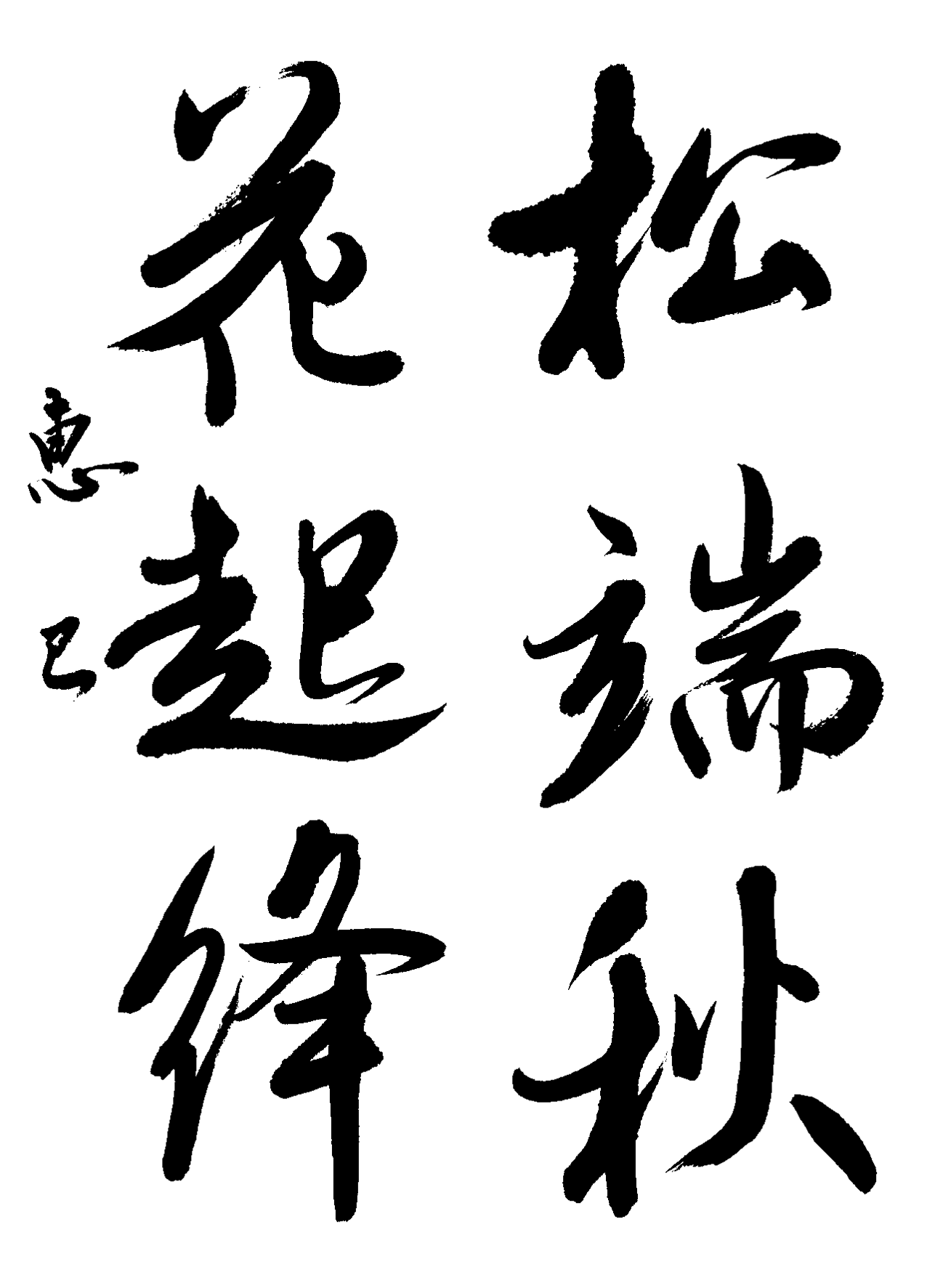

随意部

|  |

|  |

【選出所感】

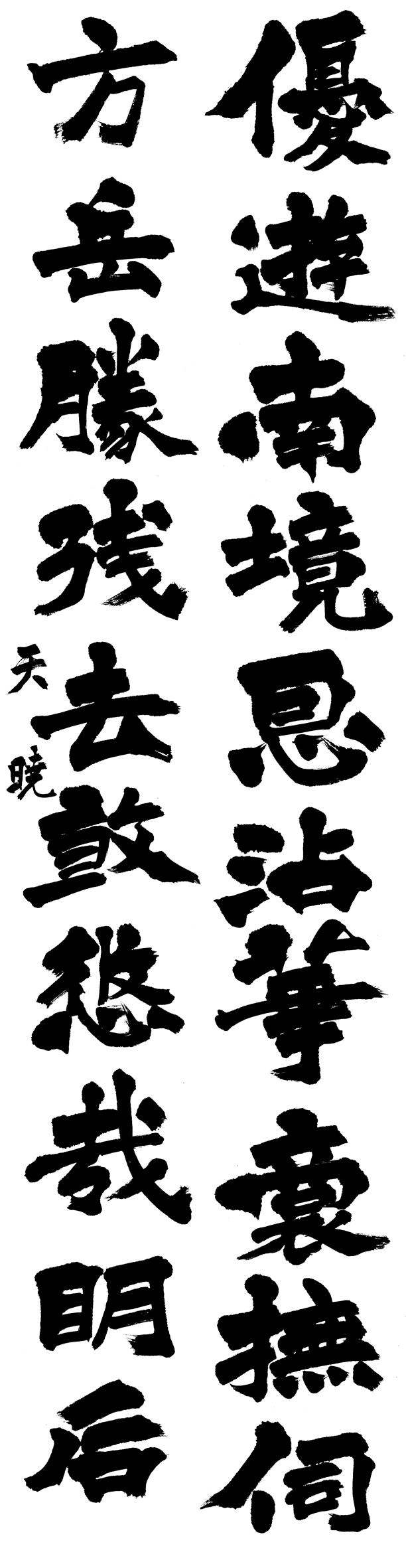

少しずつですが、古典臨書に挑んでくれている方がいます。

静岡のある先生がおっしゃっていました。「私の先生は書道の展覧会に出品することは、とても熱心に勧めて指導してくれたが、ひとつも古典の臨書は教えてくれなかった。ですからその会をやめたのです」と。

私の会に入会しようと見学に来られた方が、「今まで千字文を習っていました。これからは隷書も習っていきたいと思っています。」と言われました。筆をもって自分の書きたい文字と思いを紙に表現してくれればうれしいと思います。

その先生の書が好きだから、師事するのですが、盲目的に先生の真似をするのではなく、その先生が習ったところを習うような姿勢が必要なのだと思います。どんなに優れた先生でもその時代のかたです。それよりも普遍的な古典と出会い、その古典から何を習得するのかが、今後の進み具合になると思います。

少しずつですが、古典臨書に挑んでくれている方がいます。

静岡のある先生がおっしゃっていました。「私の先生は書道の展覧会に出品することは、とても熱心に勧めて指導してくれたが、ひとつも古典の臨書は教えてくれなかった。ですからその会をやめたのです」と。

私の会に入会しようと見学に来られた方が、「今まで千字文を習っていました。これからは隷書も習っていきたいと思っています。」と言われました。筆をもって自分の書きたい文字と思いを紙に表現してくれればうれしいと思います。

その先生の書が好きだから、師事するのですが、盲目的に先生の真似をするのではなく、その先生が習ったところを習うような姿勢が必要なのだと思います。どんなに優れた先生でもその時代のかたです。それよりも普遍的な古典と出会い、その古典から何を習得するのかが、今後の進み具合になると思います。

[岡田明洋]

実用書部

【選出所感】

毎回出品されている方は着実に上手になっています。ボールペンでも筆ペンでも構いません。ご自身が普段用いている筆記用具で構いません。まずは同じマス目のノートを購入してください。

毛筆細字は、先ずは入筆の角度をしっかりすることです。小さな文字でも引いて起筆を作るといいですね。収筆でもガサガサな状態で終わってはいけません。横画は右上がりの統一感を出すように心掛けましょう。

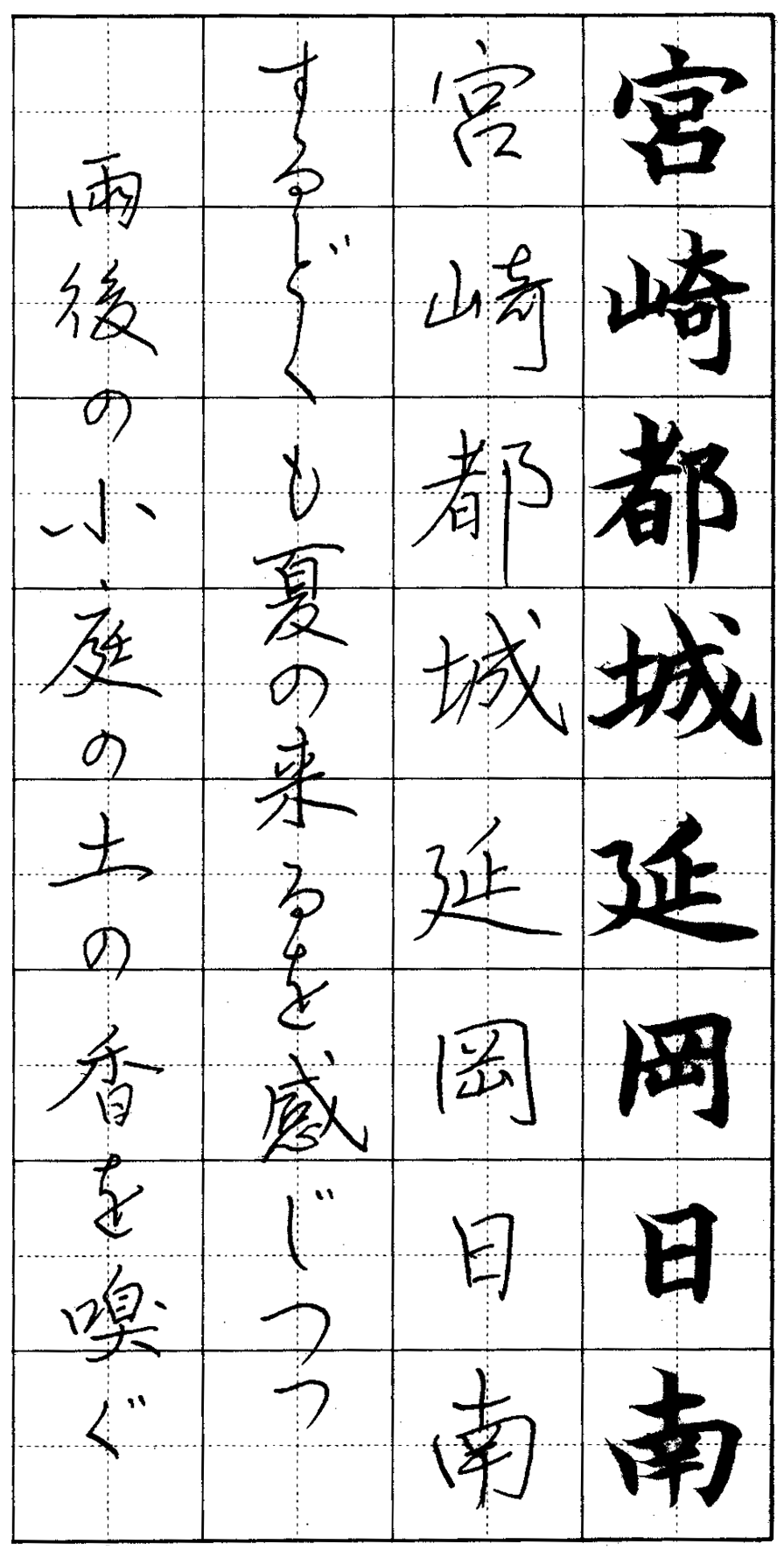

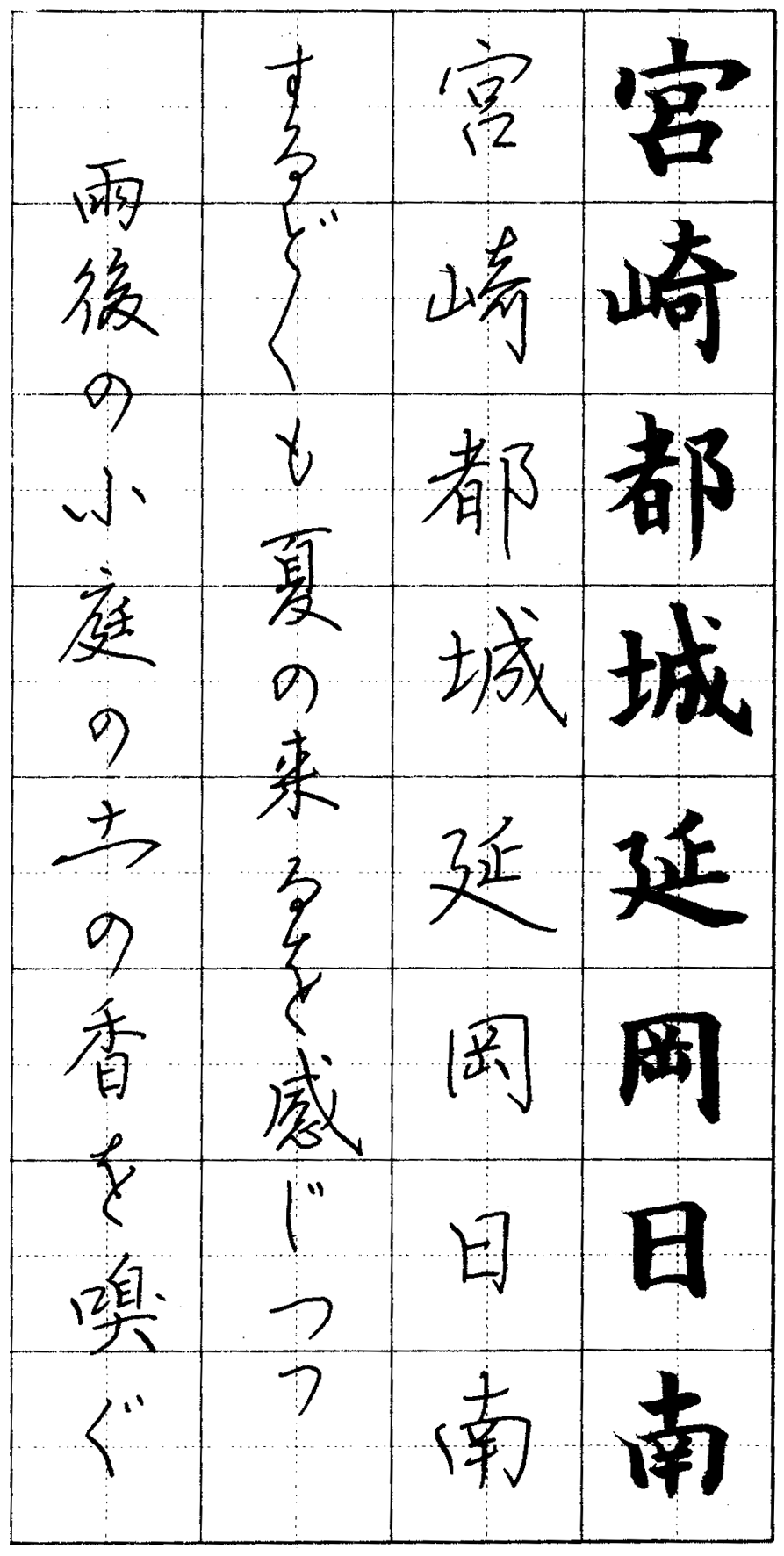

ペン字地名は楷書の構造とは異なり、左サイドを立派に、少し頭でっかちにするようにしてみてください。いわゆる王羲之の概念を念頭に入れて書いてあります。

和歌はなるべく連綿線を多用しないことを心掛けていますが、今回、「するどく」の四文字をすべて連綿にしてしまいました。右下から左上へとつながるのではなく、中心線の近くでつなぐことが出来る字面だったからです。難しかったら単体で書いてくれてもいいですよ。

毎回出品されている方は着実に上手になっています。ボールペンでも筆ペンでも構いません。ご自身が普段用いている筆記用具で構いません。まずは同じマス目のノートを購入してください。

毛筆細字は、先ずは入筆の角度をしっかりすることです。小さな文字でも引いて起筆を作るといいですね。収筆でもガサガサな状態で終わってはいけません。横画は右上がりの統一感を出すように心掛けましょう。

ペン字地名は楷書の構造とは異なり、左サイドを立派に、少し頭でっかちにするようにしてみてください。いわゆる王羲之の概念を念頭に入れて書いてあります。

和歌はなるべく連綿線を多用しないことを心掛けていますが、今回、「するどく」の四文字をすべて連綿にしてしまいました。右下から左上へとつながるのではなく、中心線の近くでつなぐことが出来る字面だったからです。難しかったら単体で書いてくれてもいいですよ。

[岡田明洋]